先日は「急傾斜地崩壊対策工法」について、

ご質問・回答内容の詳細をブログ掲載させていただきましたが、

そのなかで別途、追加のご質問をいただきました。

(いつもご覧いただき、誠にありがとうございます)

つきましては前回に続き、

そのご質問に沿って「急傾斜地崩壊対策」について書きたいと思います。

ご投稿いただきました技術者の方には、たいへん失礼かと思いますが

転記させていただき、本日の記事にさせていただきます。

(ご了承願います)

ではさっそく、追加のご質問から・・・・

・・・質問(転記 はじめ)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

① 1枚目の写真をみますと、手前側が砂利の空地になっているようです。

この右側に保全人家があるのだと思いますが、

もしも人家がなく空地でしたらその区間は擁壁は必要ないということになるのでしょうか。

例えば、

危険区域の幅が100mの長さで設定されていたとします。

斜面に張り付いている人家が4メートル離れていて、

人家と人家の間には4メートルの道路がとおっているとします。

そうした場合、擁壁はこの4メートルの区間は必要がなくて、

100mの連続した擁壁ではなくて50mと46mの擁壁を作ればよいのか

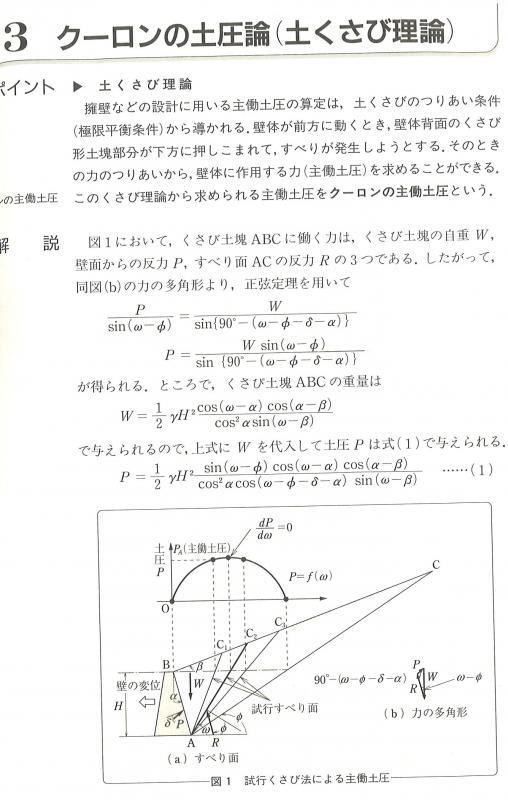

② 教科書的な資料を見ましたら、

待受け擁壁は崩壊が発生したときに土砂を受け止める抑制工で、

もたれ擁壁・張りコンクリートは斜面の末端を抑えることで

斜面崩壊を発生させないための抑止工と書かれているものがありました。

今回の張りコンクリート擁壁の設置目的は、

抑制工と抑止工をあわせもったものという位置づけになるのでしょうか。

別な言い方をすると、

張コンクリート部はアンカーで止めているので、

斜面下端を抑えて崩壊現象自体を発生させない抑止工だと思っていました。

しかし、待受けポケットもあるので、抑制と抑止の両方の効果を見ているものなのかと思いました。

この場合の考え方として、

下端を抑えて崩壊現象を抑止しているのに、さらにポケットも確保しておかないといけない

のはなぜか?と思った次第です。

・・・質問(転記 終わり 一部加筆 )・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この質問に対し、次のように答えました。

・・回答(はじめ)・・・・・・・・・・・・・・

では質問①から回答します。

質問は、「民家がない部分(道路)が路線の途中にあるけど、

その部分は擁壁を造らなくていい?」 ってことですね。

民家の配置状況や連続性によりますが、

ボクの経験上、答えは「NO」です。

また、

市道も事業計画のB/C(費用対効果)に含まれてくることもありますので、

安易に連続する擁壁を切る(空ける)ことは難しいです。

当計画の重力式擁壁の写真では擁壁が切れていますが、

管理管轄の関係で「工事できない」個所(区域外)だったからであり、

ホントは道路(交差点)でも擁壁は連続設置すべき個所でありました。

(やむを得ず切ました)

(ご質問のあったケースの参考例。対策工擁壁は危険区域から出られません)

(ご覧いただきたいのは市道交差部。ご質問のケースと一致しますが擁壁は連続しています)

次の質問②。

「斜面下端を抑えて崩壊現象自体を発生させない抑止工だと思った」の件。

こちらの張コンアンカーの主な設置理由を簡単に挙げます。

・ 斜面崩壊を起さないように1次崩壊(浅層すべり)を止める(崩れないようにする)

・ 斜面上(残斜面)からの崩壊土砂を捕捉して受け止める

・ 落石災害を防止する(落石跳躍量H=2.0m)

たしかに、ご指摘のように

斜面法尻にモタレ式擁壁などの「カウンターウエイト」を置くことは、

地すべりや斜面防災などで「斜面全体を安定させる」効果になります。

しかし、急傾斜地崩壊対策事業の場合、

もちろんその効果も「崩壊しないようにする」目的では一致しますが、

メインは

「もし崩れてきたときには崩壊を受け止め、

できるだけ時間を稼いで住民を避難できるようにして人命を守る」

ことが1番の目的であるとボクは解釈しています。

ですから、

「下端を抑えて崩壊現象を抑止しているのに、

さらにポケットも確保しておかないといけないのはなぜか」の件、

急傾斜地崩壊対策事業では、

・ 崩壊を防止すること!

・ でも崩壊しちゃったときはちゃんと待ち受けて、落石・土砂災害を擁壁でブロックして人命を守れ!

のリャンハン(二面)縛りを満たさなくてはならないからです。

このことから、同じ地形・斜面の対策工でも

「斜面防災事業の設計」と「急傾斜地崩壊対策事業」の設計で構造物の大きさが違ってくる理由です。

・・・回答(終わり 一部加筆)・・・・・・・・・・・・・・・・・

わかりやすくするために、今回のご質問をちょっと言い換えてみます。

そして、あらためてご回答させていただきます。

質問①

「路線中、(道路を含む)保全人家が無いところは擁壁を造らなくてもよいのではないか?」

質問②

「モタレ式擁壁や張コン(アンカー)など、法尻にカウンターウエイトを造って斜面安定している

(崩れなくしている)のに、それでも崩壊土砂補足ポケットを確保している(する必要がある)のはなぜか?」

あらためて回答します。

回答①

急傾斜地崩壊対策は地形(斜面単元など)ある程度まとまったエリアで設定します。

(急傾斜地崩壊対策の手引きより抜粋)

そして、ご質問の「人命に係る保全人家がない区間はどうするのか?」ですが、

以下のことに留意して「擁壁を連続させるのか?」「切るのか」を決めます。

・ 斜面を崩壊してくる「土砂なだれ」は法尻に落ちると30°で拡散し、

ガケ高H×2(2H)の距離(被害想定区域)まで流れ広がっていくことに留意する

・ (斜面から離れていても)30°土砂拡散線(影響線)を引いてみて

被害想定区域内の保全人家まで守る

・ 通行止で孤立する道路や緊急輸送路、鉄道など重要保全対象物として優先保守する

・ 老人ホーム、病院などの弱者施設は重要保全対象物件として優先保守する

(危険区域指定の参考例。個人情報等に配慮し加工してますので使用をご了承ください)

(ここで注目していただきたいのは30°土砂拡散線と保全人家、連続する擁壁の関係です

空き地(畑)なのに擁壁を切っていないのは被害想定区域内の保全人家を守るためです)

(危険区域および被害想定区域の参考図。理想的な待受け擁壁(重力式擁壁)のケース)

(よくある「斜面と人家が張り付いている」例。。。擁壁を前に出せないので

必然的に背の高い擁壁となります。できるだけ前に出して構造物を小さくしましょう!)

回答②

急傾斜地崩壊対策は道路防災の斜面対策と違い、斜面全体の安定を図るだけでなく

「対策していない(対策できない)急傾斜面(以下、残斜面という)からの

土砂災害も防止しましょう」という考えがあります。

以下、指針の抜粋です。対策工と残斜面の関係です。

(急傾斜地崩壊対策の手引きより抜粋。

でも、斜面上面対策済みなのに、斜面下方が対策してないって・・・そんなのありえん)

したがって、

「斜面安定している(崩れなくしている)のに、それでも崩壊土砂補足ポケットを確保する」

必要が発生します。

斜面安定のほかに付加する効果を列記してみます。

・ 残斜面からの土砂崩壊(表層崩壊)を受け止めて補足する(下にこぼさない)

・ 残斜面からの転石・落石災害を防止する(落石跳躍高=2.0m)

また、

直接、人命に係る対策というのは「万が一」に備える必要があり、

「想定外」は許されないということから

・ まずは斜面が崩れないようにする

・ (あわせて)もし崩れても受け止めて、斜面直下の人家・人命を守る

とうい二面(リャンハン)縛り計画になったと考えています。

・・・・・・・・・・・・・・・回答は以上です・・・・・・・・・・

ご質問いただきました技術者さま、

このような回答でよろしかったでしょうか?

ご質問の内容がズレていませんでしたか?

壊れたレコードみたいに同じこと何回も言って・・・クドい説明ではなかったですか?

そして

またまた説明が(無駄に)長ーくなってしまい大変申し訳ありませんでした・・・

やはり理解力・説明能力不足は否めませんね。

これを反省し、今後も

「わかりやすい」アカウンタビリティをさらに追及していきますので、

どうかご了承願います。

しかし・・・

「急傾斜地崩壊対策」は・・・お金がかかりますよね・・・

しかも、

急傾斜対策事業は道路事業などと違い、個人的・集落限定など地域性が強く

公共性に欠ける事業であることから(工事金の何%の)「受益者負担金」が発生します。

(市町村が負担する地域もありますが)

ここで急傾斜対策設計時の心得!

設計者は「頑固で豪華、高度な芸術的設計」ではなく、

伝統・経験・実績を加味した極力シンプルで単純・無垢、時に新技術な

地域に見合った合理的な「安価で最大の効果を発揮する設計」

を心がけましょう!

(過小にならず・過大にならず・・・

これが難しいんですよね!会計検査に引っかかりやすい事業だし・・・)

このたびは、ご質問いただき誠にありがとうございました。

(ボク自身もたいへん勉強になります!)

ご清聴、ありがとうございました!