「芸術は人を癒す」

って、語ったのは誰だったっけ?

ここ数日ぼんやりと考えていた答えを、ふと思い出した。

ルイス・ドメネク・イ・モンタネール

スペインを代表する建築家。

スペイン、バルセロナ、というと日本で有名なのは、アントニ・ガウディだけれど、当時ライバルと呼ばれたモンタネール(実際当時は、モンタネールの方が人気も知名度も上だったようですが…)の建築がまた、すばらしい。

バルセロナにある彼の建築した病院。

サンパウ病院。

ガウディの代表作、サグラダ・ファミリアから歩いてすぐのところにある病院。もちろん、現在も病院としてきちんと機能している。

「芸術は人を癒す」

まさにその思いをぶつけたかのような、建物。

病院とは思えないくらいの、芸術的空間。

私がかつて訪れたときは(病気ではなく観光で、だけれど)

少しも傷んでないカラダと

少しも傷んでないココロでしたが、

ほんの少しだけ溜まった疲れを癒して余りある感動だった。

待ち時間さえ幸せに感じるような、空間。

「癒す」という言葉は、まんざらでもなく、ゆっくりゆったりとした時間で満ちる。

くしくも、ライバルと詠われたガウディが、路面電車にひかれた時に運ばれたのはこのサンパウ病院。

身なりに気を使わなかった彼は浮浪者と間違われ、十分な治療を受けないままこの病院で亡くなったそうです。

「芸術は人を癒す」

あっけなくこの世を去った天才ガウディ。癒えることのない傷でひっそりと息絶えてゆく彼の心は、最期にすこしは癒されたのかしら?

モンタネールの芸術。

それはまさに人を癒す。

少なくとも、私の心を、癒す。

って、語ったのは誰だったっけ?

ここ数日ぼんやりと考えていた答えを、ふと思い出した。

ルイス・ドメネク・イ・モンタネール

スペインを代表する建築家。

スペイン、バルセロナ、というと日本で有名なのは、アントニ・ガウディだけれど、当時ライバルと呼ばれたモンタネール(実際当時は、モンタネールの方が人気も知名度も上だったようですが…)の建築がまた、すばらしい。

バルセロナにある彼の建築した病院。

サンパウ病院。

ガウディの代表作、サグラダ・ファミリアから歩いてすぐのところにある病院。もちろん、現在も病院としてきちんと機能している。

「芸術は人を癒す」

まさにその思いをぶつけたかのような、建物。

病院とは思えないくらいの、芸術的空間。

私がかつて訪れたときは(病気ではなく観光で、だけれど)

少しも傷んでないカラダと

少しも傷んでないココロでしたが、

ほんの少しだけ溜まった疲れを癒して余りある感動だった。

待ち時間さえ幸せに感じるような、空間。

「癒す」という言葉は、まんざらでもなく、ゆっくりゆったりとした時間で満ちる。

くしくも、ライバルと詠われたガウディが、路面電車にひかれた時に運ばれたのはこのサンパウ病院。

身なりに気を使わなかった彼は浮浪者と間違われ、十分な治療を受けないままこの病院で亡くなったそうです。

「芸術は人を癒す」

あっけなくこの世を去った天才ガウディ。癒えることのない傷でひっそりと息絶えてゆく彼の心は、最期にすこしは癒されたのかしら?

モンタネールの芸術。

それはまさに人を癒す。

少なくとも、私の心を、癒す。

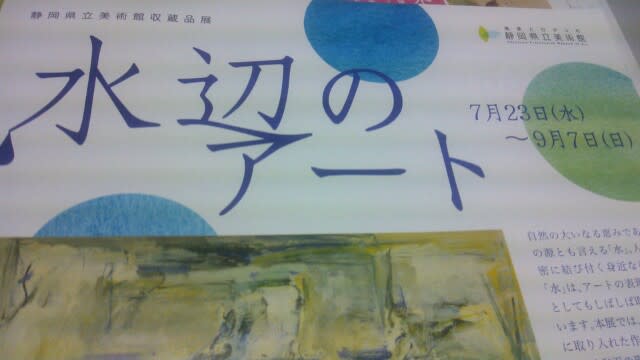

先日行った静岡県立美術館にて、同時開催していた収蔵品展。

先日行った静岡県立美術館にて、同時開催していた収蔵品展。

[樹花鳥獣図屏風]は県立美術館所蔵で6曲1双の大きな作品。美術館のホームページやポイントカードにも使われています。

[樹花鳥獣図屏風]は県立美術館所蔵で6曲1双の大きな作品。美術館のホームページやポイントカードにも使われています。