5年ぶりの鎌倉花火大会

それは子供たちの成長、時の流れを強く感じた大会でした。

高校生だった娘は大学3年生 小学生だった息子は中学3年生です。

そして自らの意思で次のステップに進もうとしている。

インターンや部活で忙しく時間を合わせられず、おのおのソロでの花火大会鑑賞でしたが、一緒に見た時間がたくさんあったからこそでしょうか・・・一緒に見ていた感覚でした。

そして家に戻ってからのお約束のスイカ。今年は格別に美味しかった!

5年ぶりの鎌倉花火大会

5年ぶりの鎌倉花火大会

それは子供たちの成長、時の流れを強く感じた大会でした。

高校生だった娘は大学3年生 小学生だった息子は中学3年生です。

そして自らの意思で次のステップに進もうとしている。

インターンや部活で忙しく時間を合わせられず、おのおのソロでの花火大会鑑賞でしたが、一緒に見た時間がたくさんあったからこそでしょうか・・・一緒に見ていた感覚でした。

そして家に戻ってからのお約束のスイカ。今年は格別に美味しかった!

5年ぶりの鎌倉花火大会

最近プログラミング教室・ロボット教室のママさんから(パパさんは今のところありません(笑))パソコンの使い方で困っているというご相談をいくつか受けています。

子育てで手一杯の方も多いですよね。私たちも下の子が中学生なので、まだまだ手がかかります!

教室までの送り迎えや、教室とのメールや電話でのやりとりで、少なくとも教室に来ることの敷居は下がってきているのではないでしょうか?

今回は、その敷居の低さを利用して、「お困りごとを解決しちゃいませんか?」 というご案内です。

最近、やっぱりスマホだけでなくパソコンが使えないと困ることが増えてきたと感じています。

こんなことことになっていませんか?

しかーし、ワードで困っている方を本当にいっぱいみてきました。ちょっとアドバイスするだけでぐんとパワーアップできる人がとても多いんです。

「お助けサポート」は月曜日、水曜日の午前中の時間を予定しています。

(他の時間帯も曜日によっては調整ができるかもしれません。お気軽にお問い合わせください)

その時間帯にパソコンをちょっと習ってみたい方募集いたします。夏休みだけ集中的なレッスン、単発のレッスン、継続的なレッスンと可能な限り対応いたします。

「私、本当に機械に弱いんです」という方もご安心ください。

そんな方のためにずーっとやってきた教室です。

お子さまが通われている皆さんなら、パソコン教室への入会金は無料です。

各人で勉強しつつ必要なところだけ質問。2時間3000円~(税別)になります

(パソコンもスマホが苦手!もっとサポートが欲しい方はプライベートレッスンで対応)

いかがですか? そういうサービス待ってましたというママさん(もちろんパパさんも)はぜひ教室までお問い合わせください。(メール、電話どちらも可です)

今回はパパさん、ママさんに向けたお知らせでした。

2023年度4月から1年間私立高校の非常勤講師として

「情報I」を中心に高校生に教えてきました。

そこで感じたこと、どう準備すべきかなど

小・中・高校生、および保護者様に向けて今までの記事をまとめました。

今回は9回目を追加しています。

<パパ先生の非常勤講師日記>⑨ (2024年7月4日)New!

特に複雑な「私立大学の受験の仕組み①」に関してできるだけ具体的にまとめてみました。親世代の感覚だと、何を言っているのかがわからないかもしれません。

概略は早めに知っておいた方が良いです。

今までの記事はこちら・・・

<パパ先生の非常勤講師日記>①(2023年06月15日)

学校任せの対応で大丈夫?

<パパ先生の非常勤講師日記>②(2023年07月12日)

タッチタイピングは必要だよ!

<パパ先生の非常勤講師日記>③(2023年08月08日)

「情報I」とはどんな教科なのでしょうか・・・

<パパ先生の非常勤講師日記>④(2023年09月11日)

2025年度の受験からどのようにかわるのか?(影響は国立だけではないよ)

今の受験の仕組みは想像以上に複雑です。

<パパ先生の非常勤講師日記>⑤(2023年10月17日)

受験生はどう準備すればよいのか?(概論)

中学生からじわじわと身近にしていくことの大いなる意味

<パパ先生の非常勤講師日記>⑥(2023年11月16日)

プログラミング教室にさえ行けば情報Iに対応できるのか?

<パパ先生の非常勤講師日記>⑦(2023年12月13日)

分野別準備 プログラミング分野ではどんな準備をするべきか

<パパ先生の非常勤講師日記>⑧ (2024年4月1日)

「問題解決とその方法」分野なかなか手ごわいです。

エクセルの「表⇒グラフ」「シミュレーション」の機能は

想像以上に重要視されていました。

これも中学生から「じわじわと準備」しておかないと、なかなか大変です。

<パパ先生の非常勤講師日記>⑨ (2024年7月4日)New!

特に複雑な「私立大学の受験の仕組み①」に関してできるだけ具体的にまとめてみました。親世代の感覚だと、何を言っているのかがわからないかもしれません。

それほど複雑になりました。

概略は早めに知っておいた方が良いです。

・・・続く

1年間 私立高校2年生と3年生に「情報I」および「パソコン研究」という授業で情報Iだけでなく「入力練習・ワード、エクセル全般」を教えました。

そこで感じたことを不定期にお伝えしています。

今回は今どきの受験システムに関して。特に私立大学の入試についてです。

今までブログで「親世代の常識は通じない」こと、

「事前に準備できるところからじわりじわり準備する必要がある」と言ってきましたがなかなか伝わっていないと感じることも多いのです。

以前コチラで概略をご紹介しました。

<パパ先生の非常勤講師日記>④ - ホームコンじゅく鎌倉教室 にこにこ日記 (goo.ne.jp)

近頃の大学受験は本当に「情報戦」の模様を呈しています。

高校に入ってからその仕組みを知るのでは、「情報I」の対応を含めて時すでに遅しになりかねないということを感じます。

一般的に「情報I」の勉強は国立受験に必須であることだけがクローズアップされますが、有利に負担を少なくしたいと思ったら私立受験に対しても影響があります。

ところが調べていくと、この仕組みがかなり厄介なものになっているのに気づきます。家族はもちろん受験生自身にとってもなかなか理解するのがむずかしいのではないでしょうか。

そこで今回は特に複雑な「私立大学の受験の仕組み」に関して、何回かにわけて、より具体的にお話しさせて頂きます。

1.私立受験はどのように変わったか

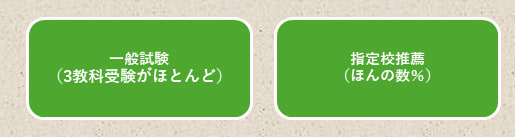

親世代の私立大学受験はこんなイメージではないでしょうか

一般受験か学校推薦で、メインは一般受験(理系も文系も3科目が基本)

そして今の私立大学の受験方式は以下のようなイメージです。

(画像をクリックすると拡大されます)

単純に言うと、

① 「今までは1種類の受け方しかなかった一般受験のバリエーションが10倍以上」

しかも、その中には、英検(4技能試験)を使う使わない、前期入試後期入試などというバリエーションがさらに追加されます。

② 「かつての学校推薦入試のバリエーションが3倍」

地味に混乱させるのが

③「名は体を表さない試験方式の呼び名」の乱立

大学によってA方式、B方式、C方式、T方式などなど。

同じ名前だが大学が違うと別方式になっているなどということも珍しくありません。

いちいち募集要項で確認するのはなかなかしんどいものです。

④ 「一般入試がメインとは言えなくなりつつある」

年を追うごとに3つの推薦方式の方の割合が増えて、かつてメインだった一般入試が今や5割程度まで縮小しています。

公募制推薦、総合型選抜などの受験のための専門の予備校も普通にあります。

少しは複雑なイメージ伝わりましたでしょうか。

2.一般受験の具体的なバリエーション

一般受験のバリエーションをもうちょっと細かく見ていきます。

さらに複雑さを増してきます。

(1)共通テスト受験:

同じ学部でも5,4,3,2教科などで受けるなどのバリエーションが存在し、同じ3教科でも、採用するのはその中の2教科などという方式もあります(3教科ベスト2教科など)。

さらに「英語の配点が多い」などと言った特定の教科を重視するバリエーションもあります。

昔から「この大学・学部は英語の配点が高い」などということはありましたが、同じ大学・学部・学科内でのバリエーションであるところが違います。⇒ 大学では多様性などともっともなことをいっていますが、弱みに付け込んで試験収入を増やすためのバリエーションと勘繰りたくもなります。

<共通テスト受験の具体的な例1>

近年特に人気が上がり難化している東洋大学の2025年(来年)の入試の共通テスト入試の例です。

(クリックすると拡大します)

2025年4月・9月入学用入試情報より抜粋

この例(経済学部の例)だと共通テスト利用入試だけで

・5科目の均等配点

・4科目の均等配点

・4科目の最高得点重視

・3科目の均等配点

・3科目の数学重視

・3科目の最高得点重視

と6種類のバリエーションがあるということです。

この大学の場合は、

英語は英検などの外部試験で換算してくれるので共通テストの英語は受けないという選択もできます。

換算は以下のように示されます。

(クリックすると拡大します)

英検の合否ではなくスコアで換算しますので

準1級だと共通テストの英語が満点扱い。

2級の中位以上だと90%。

2級ぎりぎりだと80%扱いになります。

(これくらいが標準です。共通テスト受験、個別受験ともにこの大学の場合は扱いが同じです)

この大学のように一律換算してくれれば話は簡単なのですが、大学によっては、

これまたバリエーションが豊富です。

<英検利用の具体的な例2>

MARCHと呼ばれる大学群のなかでもトップの人気といわれる明治大学の英検利用例も示しておきましょう。ここもなかなか複雑です。

そのまま貼るとかえってわからなくなるので、文章で書いてみました。

(学部別、全学部統一入試に関しては次回別途説明します)

① 共通テスト受験では英検は使えません。

② 学部別入試・商学部では2級以上で英検利用の試験を受ける権利があります

(⇒これは敷居が低いので、あまりメリットにはならない可能性あり)

③ 学部別入試・経営学部では英検利用の試験を受ける権利プラス加点があります。

2級の上位層で権利のみ/準1級の中位層で20点加点/1級合格で30点加算

(⇒これはメリットになる状態は敷居が高すぎるようなきがします)

④ 学部別入試・国際日本学部では準1級で英検利用の試験を受ける権利があります

(⇒これは競争相手が少なくなるというメリットがありそうです)

⑤ 全学統一入試・農学部・経営学部・国際日本学部・総合数理学部は2級で8割、2級中位で9割、準1級で満点扱いになります。(⇒これはそこそこメリットがありそうです)

調べてみるとわかりますが、これをこの資料から読み解くのはなかなか大変です。

準備万端の超トップ層ならこんなことあまり気にしなくてもよいかもしれませんが、何があるかわからないのが受験。この仕組みをしっかりと把握して併願するのはかなり厳しいのではないでしょうか。

(2)私立大学の共通テスト受験で「情報I」の位置づけ

さて「情報I」はどこにからむのでしょうか。

この共通テスト受験の選択科目の社会・理科と同様に扱われる大学が(全部ではありませんが、特に文系学部に)多いのです。

これが何を意味するか・・・極端な例ですが、共通テストで3科目受験の場合、

【必須の国語(文)or 数学(理)+英語は英検で事前に対応+他の科目より短期間で高点数を狙いやすい「情報I」】

などということが可能になってくるわけです。

(ただし、科目数が少ない受験方式は高得点勝負になりがちなので注意は必要です)

これを言うと多くの人は、「めっちゃ! 有利じゃない!!」という反応をする人が多いのですが、この受験をする人は実際は、それほど多くないと想像しています。

「3年生の受験までに準1級を取っていればいいのか? だったら可能かもしれない」と思うかもしれません。

しかし残念ながらそのペースではメリットになりづらいどころか、デメリットになりかねません。

高3は他の勉強も忙しいし、ギリギリでは、逆に英検の勉強のために大学別、共通テストの対策が難しくなるからです。

したがって理想的には高2までにする必要があります。

いきなり準1級はむずかしいので、いつまでに準2級、2級をとるべきか逆算が必要になってくるわけです。

これでは無理と思うかもしれませんが、「大学の英語の試験だけは数年かけてやり直し可能で受けられる」と考えれば、見方は変わるかもしれません。(実際、これを実践する受験生は最近とても多い感じがします)

一方、対策をすれば高得点が短期間で期待できる「情報I」はどうなのかというと、高3の切羽詰まってきた時期に理科・社会の代わりに「情報I」にすべてを掛けるのはリスクが高すぎます。

そこまで「情報I」は簡単ではないです。

集中的に勉強する前にプログラミングの素養があり、学校でやってきたことが実感としてわかっている必要はあるでしょう。

その上であれば短期に高得点に結びつけることは可能だと思います。

だから、情報関連が得意・もしくは得意になりたい人は、その忙しくなる前に追い込みで点数が上げられる状態に持っていく必要があると思うのです。(⇒これが教室でいうところの「じわじわと中学からやっていきましょう」の意味です)

3.結論

今回何を言いたいのかというと・・・

英検や情報Iを使った「おいしい受験方法がありますよ!」ではありません。

【今の私立の大学受験はあまりにも複雑になりすぎて「情報戦」になっているということを受験生だけでなく、サポートをする(せざるを得ない)ご家族も理解する必要があります】

(教室に通っている小中高生および親御さんに問題提起をしているのはそれが理由です。誤解ないように言っておくと、今回のお話はまだ「共通テスト受験」だけですので、この数倍のバリエーションがあります)

ということを言いたいのです。

この膨大な組み合わせを受験生が一人で考えるのは相当大変です。

自分がやりたいこと、勉強自体について受験生が考えるのは当たり前ですが、それ以外に考えなくてはいけないことが膨大にあるのです。

「高校に行ったら先生に聞けばわかるからいいや」と思うかもしれませんが、私の知る限り、たとえ私立の受験に強いと呼ばれる学校であっても、あまり教えてくれません。

もちろん聞けば、答えてくれますが先生にとっても、あまりにバリエーションが増えすぎて、その都度調べるしかない状態であることを娘の受験の時に痛感した次第です。

① 行きたい大学、学部は早めに決めて受験システムを理解しておく

② 準備が事前にできる分野はじわじわと準備しておく(⇒英語、情報I)

そうすれば、有利に進められる可能性がグンと高まります。

(本当に有利にしたければ中学から負担の少ない方法で準備が必要です)

これが今回の結論です。

一般試験は、さらに

「学部別試験」「全学部試験」「共通テストと学部別試験のハイブリッド型」 などがあります。

そして、その中にもいろんなバリエーションが・・・

そしてそしてよくよく調べてみると公募制推薦、総合型選抜(旧AO入試)が意外と敷居が低いのです。

続く・・・

1年間 私立高校2年生と3年生に「情報I」および「パソコン研究」

という授業で情報Iおよび「入力練習・ワード、エクセル全般」を教えてきました。

そこで感じたことを不定期にお伝えしています。

今回も前回に引き続き試行テストおよび教科書で何をやっているかを

一つ一つひも解いて、子供たちがどんな準備をしていくべきかを考えてみます。

第2回目の今回は想像を超えていた「問題解決とその方法」について・・・です。

(データベース分野に関しては、別記事を投稿する予定です)

1.問題解決方法について

私自身、コンピュータシステムで世の中の問題を解決し、

人間社会と機械の仲立ちをするのがSEであると思ってやっていました。

(今では、コンピュータとシニア、子供たちの仲立ちをする仕事だと思っています)

こんなことを学校の授業で教えてくれるのか! と感動した章でもあります。

私が教えていた実教出版の【情報I】では

「第5章問題解決とその方法」の章がそれににあたります。

そして、この分野で一番驚いたのがエクセルの活用度合です。

エクセルは当然使われているだろうことは想像していましたが、

特に「データの活用」「データの分析」にいたってはエクセルという名称こそ

使われていませんが、どう見てもそのまんまエクセルの授業なのです。

(ただし、他の教科書ではエクセルではなくプログラムを作って、

データ分析をしているケースもあるようです)

具体的には大雑把ではありますが2つに分類できます。

私の事前のイメージとしては、もちろんエクセルは使うだろうけれど、

それは数ある解決法の一つであろうというイメージがあったわけです。

しかし実際に蓋を開けてみるとほぼイコール「表からグラフを作る」問題でした。

どんなことをやっているか一例を示します。

2.どんなグラフを取り扱うのか・・・

①金利計算

年利0.4%なら10年経ってもこれだけの利息というのが如実に分かります。

シミュレーション的な意味合いもありますね。

②平均気温とアイスクリームの支出額の相関性

これはコンビニなんかのデーター活用でよく聞く例ですね。

平均気温とアリスクリームの支出額には相関関係があるかないかを調べる問題です。

こういった考えを使った問題が、実際参考問題として挙げられています。

試作問題『情報Ⅰ』(参考問題)(1.1 MB)

③感染者数のシミュレーション

なんともこれは今どきなシミュレーションです。

でもシミュレーションして初めてわかる推移でしょう。

これ全部エクセルです。

簡単ではないですし、こどものプログラミング教室ではこんなことはふつうしません。

もちろんこれらのグラフを

「ゼロの状態から作る」ことを求められているわけではありませんが、

(もとになる計算式のヒントが提示されていて、そこから作っていく)

エクセル力+αが必要になることは容易に想像がつきますね。

3.どういう準備をすればよいのか?

どういう子なら、この授業についてこられるかを考えてみました。

① すでに入力に不安はない

② エクセルで表は普通に作れる

③ 基本的な数式、関数は普通に扱えて、オーフィル、表、数式のコピペができる

④ 相対参照、絶対参照はしっかり理解、区別ができる

⑤ 分析に興味がもてるか否か

このグラフを2回程度の授業(90分)で作らなければならないので、

この程度のことが前提になりそうです。

シニア向けパソコン教室でいうならば、3~5倍のスピードで進んでいるのではないでしょうか・・・。

いや、そもそも折れ線グラフ、棒グラフ、円グラフ以上のグラフは作りません。

こんな前提をいつ準備するか・・・ いやいつなら準備できるのか?

大学受検にも直結する「情報I」を無理なく得点源にしようとするならば

中学からじわじわ準備せざるを得ないというのが正直な感想です。

4.今回のまとめ

情報Iを必修にする主要目的は日本が目指す未来社会

【Society5.0】を実現することがあげられると思います。

Society 5.0 - 科学技術政策 - 内閣府 (cao.go.jp)

そして、この実現を支える技術に

「AI」、「ビッグデータ」そして「データサイエンス」

を挙げることがあります。

↓↓ を見ると大学でも重要視されていることが分かります。

『AI・データサイエンスの学び』特集 Society 5.0時代を切り拓く大学の取り組み | JBpress(日本ビジネスプレス) (ismedia.jp)

東日本でデータサイエンスを学べる大学・学部・学科まとめ | データサイエンス百景 (ds100.jp)

西日本でデータサイエンスを学べる大学・学部・学科まとめ | データサイエンス百景 (ds100.jp)

この中の3つ目の「データサイエンス」とは統計学や情報科学を利用し、

大量のデータから規則性・関連性を導き出し、新たな価値を生み出します。

そのデータサイエンスの分野でエクセルが大活躍するということなのです。

特にシニア向けパソコン教室ではおまけ的な存在だった、

「エクセルの表⇒グラフ」の部分。

これからの子供たちには興味を持てるように

重点的に教えるべきだと強く感じた次第です。

(と同時にシニアも少しは知っておいた方がいいとも思いました)

エクセルはもはや単なる「一アプリ」を越えて、

教科書レベル、国レベルでも分析ツールとしても

利活用を推奨されているということなのです。