今朝は早朝に雨が降っていたようだけど、明るくなってきた頃はやんでいました。

空を見上げたら、晴れて来そうだったので、我が家から程近い花の寺に出かけてみました。

ここの寺は三椏の花で有名だけど、まだその時季ではないので、咲いてる花は少なく、

蝋梅とかボケ程度しか咲いてなく、寂しい限りでした。

境内も閑散としていて、ほとんど境内を独り占めという状態でした。

またこの寺は河童の寺として名高く河童の石像がたくさん有ったけど、載せるのは次回にします。

蝋梅

西洋ヒイラギ南天

木瓜

寒文目

お寺にしてはとても立派なトイレが出来てました。

トイレの入り口にはこのようなものが。

←ポチッと クリックお願いします。

←ポチッと クリックお願いします。

空を見上げたら、晴れて来そうだったので、我が家から程近い花の寺に出かけてみました。

ここの寺は三椏の花で有名だけど、まだその時季ではないので、咲いてる花は少なく、

蝋梅とかボケ程度しか咲いてなく、寂しい限りでした。

境内も閑散としていて、ほとんど境内を独り占めという状態でした。

またこの寺は河童の寺として名高く河童の石像がたくさん有ったけど、載せるのは次回にします。

蝋梅

西洋ヒイラギ南天

木瓜

寒文目

お寺にしてはとても立派なトイレが出来てました。

トイレの入り口にはこのようなものが。

布袋尊(善教寺)

この寺は、桃山時代文禄元年(1592)開山明誉光善大和尚、

開基高橋又兵衛尉久教によって創建されました。

布袋尊は実在の人物で弥勒菩薩の化身といわれ吉凶の判断にすぐれ、

未来を予知する能力があったといわれています。

木彫りの布袋尊は堂内に安置されており、

福運を授けてくださる守護神です。

寿老人(宗仲寺)

この寺は、慶長8年(1603年)、徳川家康の重臣であった内藤清成(きよしげ)が

実父竹田宗仲の菩提のために鎌倉岩瀬の大長寺第4世・源栄上人を開山として創建したものと伝えられている。

内藤清成は当時、大島・田名・当麻・磯部・新戸の各地域を治める領主であったが、

家康の三河以来の家臣で2代将軍秀忠の守役を命ぜられていたこともあった。

したがって、家康公が存命中の鷹狩りの際にはここに立ち寄ったとされるほか、

元和3年(1617年)家康公の霊柩が久能山から日光へ遷御される際には、一行がこの場所で休息をとったといわれている。

寿老人は境内にあり、健康と延命長寿をつかさどる福神です。

また寺のホール入り口には江戸時代より伝わる木彫りの寿老人が安置されてます。

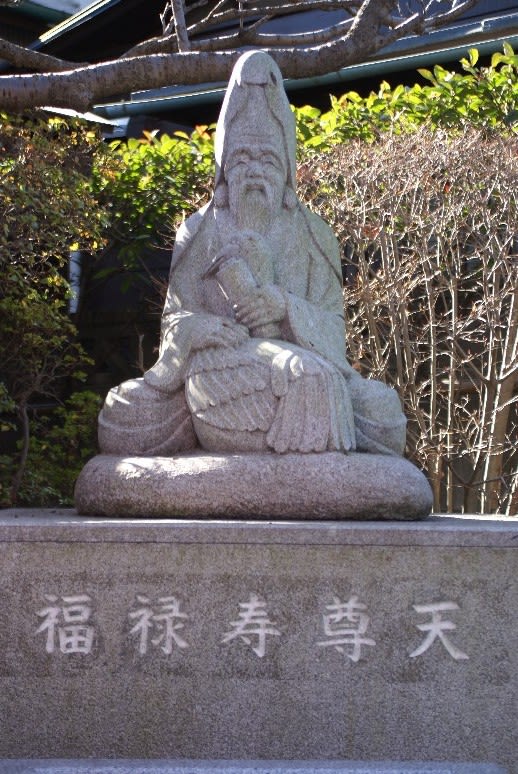

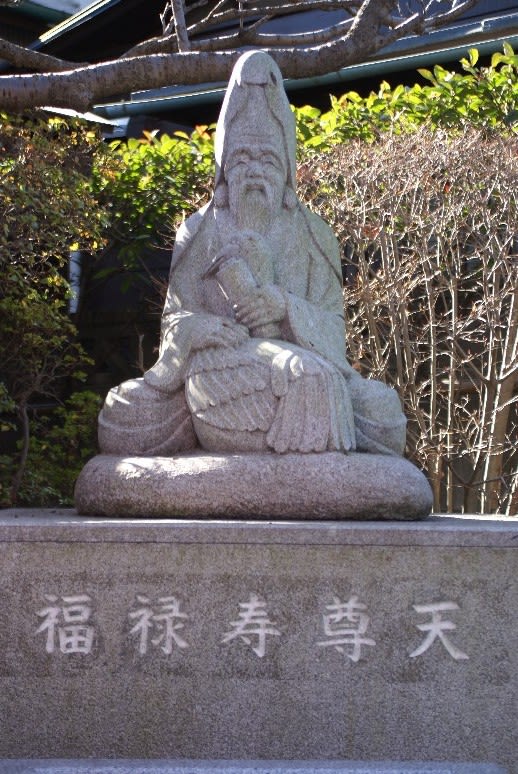

福禄寿(増全寺)

当寺は武州滝山大善寺の末寺で、本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来は江戸期のもので、慈覚大師作と伝えられる

福緑寿の名は、中国の道教で理想とされる福・緑・寿に由来するといわれる。

長い頭に豊かな白ヒゲをたくわえた小柄な福の神は、南極老人星の化身。どうやら寿老人と福禄寿は同一の神のよう。

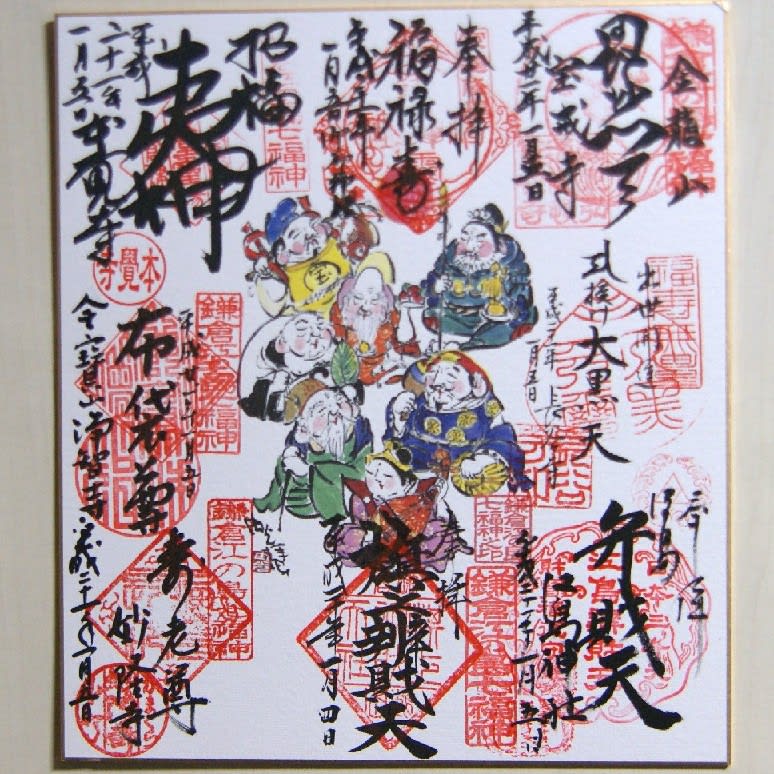

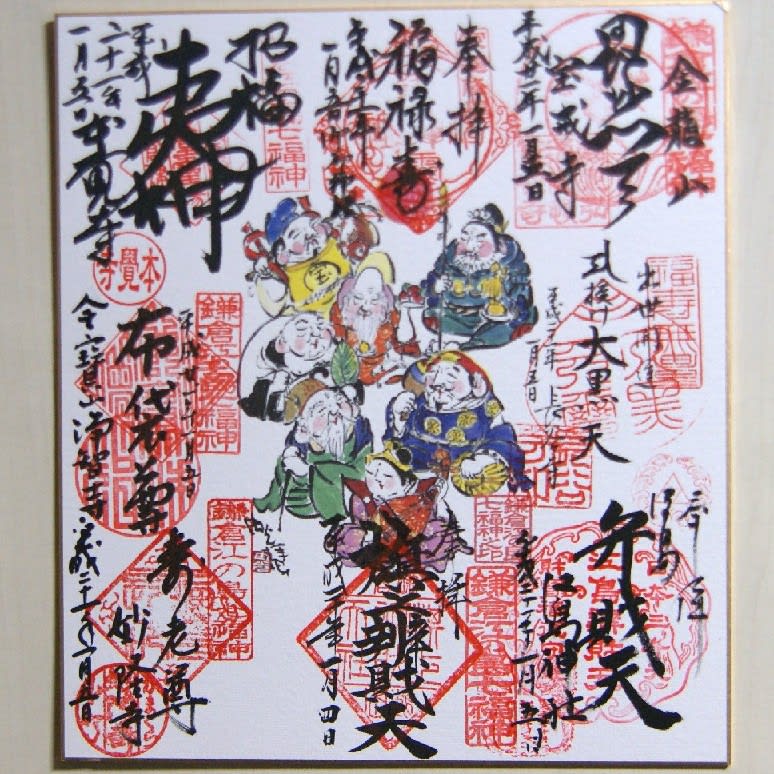

今回7箇所の寺を巡り終わた最後の寺で、集印完了の記念品を戴きました。

←ポチッと クリックお願いします。

←ポチッと クリックお願いします。

この寺は、桃山時代文禄元年(1592)開山明誉光善大和尚、

開基高橋又兵衛尉久教によって創建されました。

布袋尊は実在の人物で弥勒菩薩の化身といわれ吉凶の判断にすぐれ、

未来を予知する能力があったといわれています。

木彫りの布袋尊は堂内に安置されており、

福運を授けてくださる守護神です。

寿老人(宗仲寺)

この寺は、慶長8年(1603年)、徳川家康の重臣であった内藤清成(きよしげ)が

実父竹田宗仲の菩提のために鎌倉岩瀬の大長寺第4世・源栄上人を開山として創建したものと伝えられている。

内藤清成は当時、大島・田名・当麻・磯部・新戸の各地域を治める領主であったが、

家康の三河以来の家臣で2代将軍秀忠の守役を命ぜられていたこともあった。

したがって、家康公が存命中の鷹狩りの際にはここに立ち寄ったとされるほか、

元和3年(1617年)家康公の霊柩が久能山から日光へ遷御される際には、一行がこの場所で休息をとったといわれている。

寿老人は境内にあり、健康と延命長寿をつかさどる福神です。

また寺のホール入り口には江戸時代より伝わる木彫りの寿老人が安置されてます。

福禄寿(増全寺)

当寺は武州滝山大善寺の末寺で、本尊は弥陀三尊、阿弥陀如来は江戸期のもので、慈覚大師作と伝えられる

福緑寿の名は、中国の道教で理想とされる福・緑・寿に由来するといわれる。

長い頭に豊かな白ヒゲをたくわえた小柄な福の神は、南極老人星の化身。どうやら寿老人と福禄寿は同一の神のよう。

今回7箇所の寺を巡り終わた最後の寺で、集印完了の記念品を戴きました。

一週間ほど風邪を引いて、出かけることも出来なかったけど、

やっと治ってきたので、今日は久しぶりに出かけてきました。

天気も快晴で日差しを浴びながらの散策でした。

前回は鎌倉の七福神巡りでしたが、今回は私の地元である

相模七福神巡りに出かけたのです。

以前から相模にも七福神巡りがあるのは知ってましたが、

地元に住んでいながら、相模七福神は初めてでした。

今回はその1として4箇所を載せ、次回は残り三箇所を載せる予定です。

なお、説明文はすべて相模七福神巡りでいただいたパンフレットより引用いたしました。

恵比寿(浄土寺)

この寺は元亀年間(1570-1572) 相模の国、四ツ谷村市兵衛の創建にかかり、

浄土宗大善寺(八王子市)の末寺として建立されました。開山は願誉門悦で、本尊は阿弥陀如来です。

境内には江戸時代、ここの地域では最も早く寺子屋を開いて近在の子弟の教育をしたといわれる師匠、

保田安兵衛(鳥取県出身)の墓碑があります。

大黒天(妙元寺)

大黒天は、もとはインド・中国で寺院の守護や生産をつかさどる神。

福徳の神で我が国では、伝教大師が初めて比叡山にこの神をまつり、

後世は七福神の一つとして、ずきんをかぶり、右手に小槌、左手に背負った袋の口をにぎり、

米俵の上に乗る形となり、恵比寿とともに広く信仰されてます。

弁財天(龍源院)

龍源院弁財天は実州存貞大和尚延宝元年(1673)が堂宇改築の折、

ある夜夢枕に立った一匹の白蛇のお告げにより、財宝・五穀豊穣を祈念して造立したといわれています。

時に寛永13年(1636)のことで、お弁天さまのお使いである蛇の頭部にあごひげを蓄えた

天女の頭がのった石像で、蛇は五重にとぐろを巻いています。

毘沙門天(本覚寺)

当山は弘法大師の開いた真言宗の大覚寺派の末寺です。

毘沙門天(多聞天)は帝釈天の眷族であある四天王のひとつで、北方の守護神です。

当山でも境内の北方の毘沙門堂にお祀りされています。

弘法大師作との伝承となっていますが、鎌倉時代末期の作のようです。

七福神のひとつとされているのは、毘沙門天の本身がヒンズー教で富の神である

クベーラ神であることによると考えられています。

←ポチッと クリックお願いします。

←ポチッと クリックお願いします。

やっと治ってきたので、今日は久しぶりに出かけてきました。

天気も快晴で日差しを浴びながらの散策でした。

前回は鎌倉の七福神巡りでしたが、今回は私の地元である

相模七福神巡りに出かけたのです。

以前から相模にも七福神巡りがあるのは知ってましたが、

地元に住んでいながら、相模七福神は初めてでした。

今回はその1として4箇所を載せ、次回は残り三箇所を載せる予定です。

なお、説明文はすべて相模七福神巡りでいただいたパンフレットより引用いたしました。

恵比寿(浄土寺)

この寺は元亀年間(1570-1572) 相模の国、四ツ谷村市兵衛の創建にかかり、

浄土宗大善寺(八王子市)の末寺として建立されました。開山は願誉門悦で、本尊は阿弥陀如来です。

境内には江戸時代、ここの地域では最も早く寺子屋を開いて近在の子弟の教育をしたといわれる師匠、

保田安兵衛(鳥取県出身)の墓碑があります。

大黒天(妙元寺)

大黒天は、もとはインド・中国で寺院の守護や生産をつかさどる神。

福徳の神で我が国では、伝教大師が初めて比叡山にこの神をまつり、

後世は七福神の一つとして、ずきんをかぶり、右手に小槌、左手に背負った袋の口をにぎり、

米俵の上に乗る形となり、恵比寿とともに広く信仰されてます。

弁財天(龍源院)

龍源院弁財天は実州存貞大和尚延宝元年(1673)が堂宇改築の折、

ある夜夢枕に立った一匹の白蛇のお告げにより、財宝・五穀豊穣を祈念して造立したといわれています。

時に寛永13年(1636)のことで、お弁天さまのお使いである蛇の頭部にあごひげを蓄えた

天女の頭がのった石像で、蛇は五重にとぐろを巻いています。

毘沙門天(本覚寺)

当山は弘法大師の開いた真言宗の大覚寺派の末寺です。

毘沙門天(多聞天)は帝釈天の眷族であある四天王のひとつで、北方の守護神です。

当山でも境内の北方の毘沙門堂にお祀りされています。

弘法大師作との伝承となっていますが、鎌倉時代末期の作のようです。

七福神のひとつとされているのは、毘沙門天の本身がヒンズー教で富の神である

クベーラ神であることによると考えられています。

一昨日、鶴岡八幡宮へ初詣に行ったばかりだけど、

今日はまた鎌倉へ七福神巡りに出かけてきました。

社務所の方の話だと、昨日までは随分と混雑したらしいけど、

今日は空いていたので、ゆっくりとお参りできました。

恵比寿 大黒天 弁財天 毘沙門天 布袋尊 寿老人 福禄寿

御朱印を貰ったのだけど、鶴岡八幡宮境内にある旗上弁財天のは誤って4日の日付が書かれている

浄智寺(布袋尊)山門

浄智寺の布袋尊

鶴岡八幡宮境内の旗上弁財天社

妙隆寺の寿老人

本覚寺の山門。この日は初えびす

江島神社 弁財天

七福神巡り中に見かけたので、パチリ

長谷寺(大黒天)内の和み地蔵

長谷寺境内ではすでに紅梅が咲き始めてました。

←ポチッと クリックお願いします。

←ポチッと クリックお願いします。

今日はまた鎌倉へ七福神巡りに出かけてきました。

社務所の方の話だと、昨日までは随分と混雑したらしいけど、

今日は空いていたので、ゆっくりとお参りできました。

恵比寿 大黒天 弁財天 毘沙門天 布袋尊 寿老人 福禄寿

御朱印を貰ったのだけど、鶴岡八幡宮境内にある旗上弁財天のは誤って4日の日付が書かれている

浄智寺(布袋尊)山門

浄智寺の布袋尊

鶴岡八幡宮境内の旗上弁財天社

妙隆寺の寿老人

本覚寺の山門。この日は初えびす

江島神社 弁財天

七福神巡り中に見かけたので、パチリ

長谷寺(大黒天)内の和み地蔵

長谷寺境内ではすでに紅梅が咲き始めてました。

明けましておめでとうございます

昨年はたくさんご訪問いただき、ありがとうございました。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

今朝は茅ヶ崎の「サザンビーチちがさき」まで初日の出を撮りに行ってきました。

関東地方は運よく晴れましたので朝日がとても綺麗でした。

初日の出をはさんで左に江ノ島、右に烏帽子岩が見え、みごとにサザンオールスターズの世界でした

左端にうっすら見える島は江ノ島です

右端に見えるのは烏帽子岩です

このモニュメントは「茅ヶ崎サザンC」です。烏帽子岩が遠くに見える

初富士

←ポチッと クリックお願いします。

←ポチッと クリックお願いします。

昨年はたくさんご訪問いただき、ありがとうございました。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。

今朝は茅ヶ崎の「サザンビーチちがさき」まで初日の出を撮りに行ってきました。

関東地方は運よく晴れましたので朝日がとても綺麗でした。

初日の出をはさんで左に江ノ島、右に烏帽子岩が見え、みごとにサザンオールスターズの世界でした

左端にうっすら見える島は江ノ島です

右端に見えるのは烏帽子岩です

このモニュメントは「茅ヶ崎サザンC」です。烏帽子岩が遠くに見える

初富士