臨済宗東福寺派 臥雲山即宗院

京都市東山区本町にある東福寺塔頭寺院・臥雲山即宗院 (そくしゅういん) は、薩摩藩東福寺城の守護大名であった六代目島津氏久の菩提のため、南北朝元中4年(1387)、剛中玄柔(東福寺第五十四世住持)を開基として創建された。永禄12年(1569)に消失したが、島津家久によって再興された。庭園には鮮やかな紅葉とともに赤千両に黄千両の実にサザンカ、ツワブキ、ヤツデなどの花が咲いていました。

即宗院門外の偃月橋です。ここを渡って即宗院の入口に向かいます。

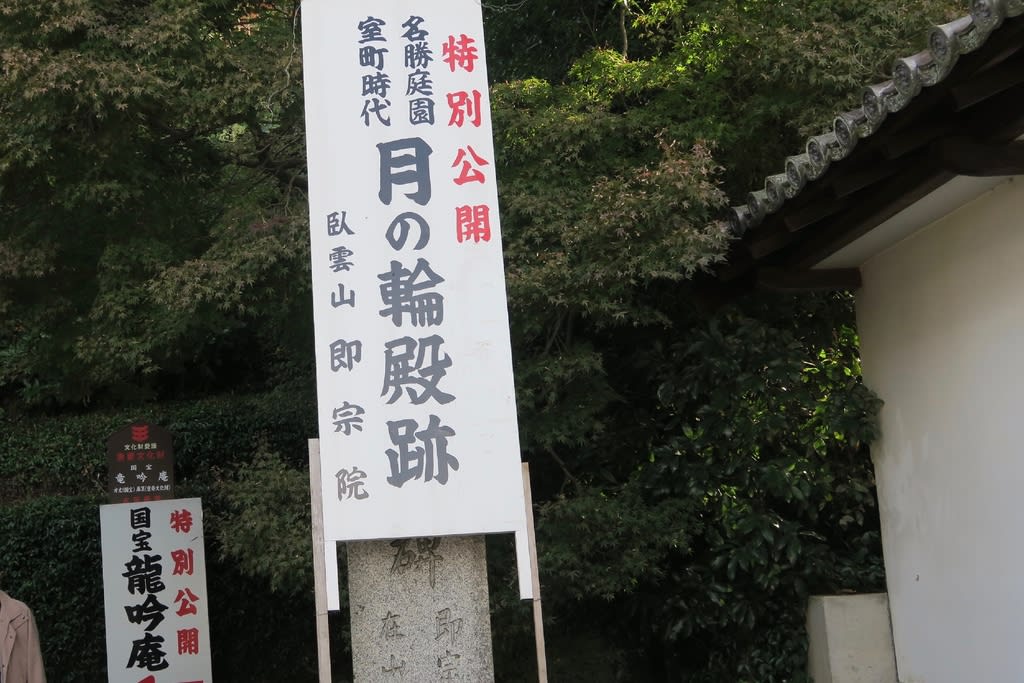

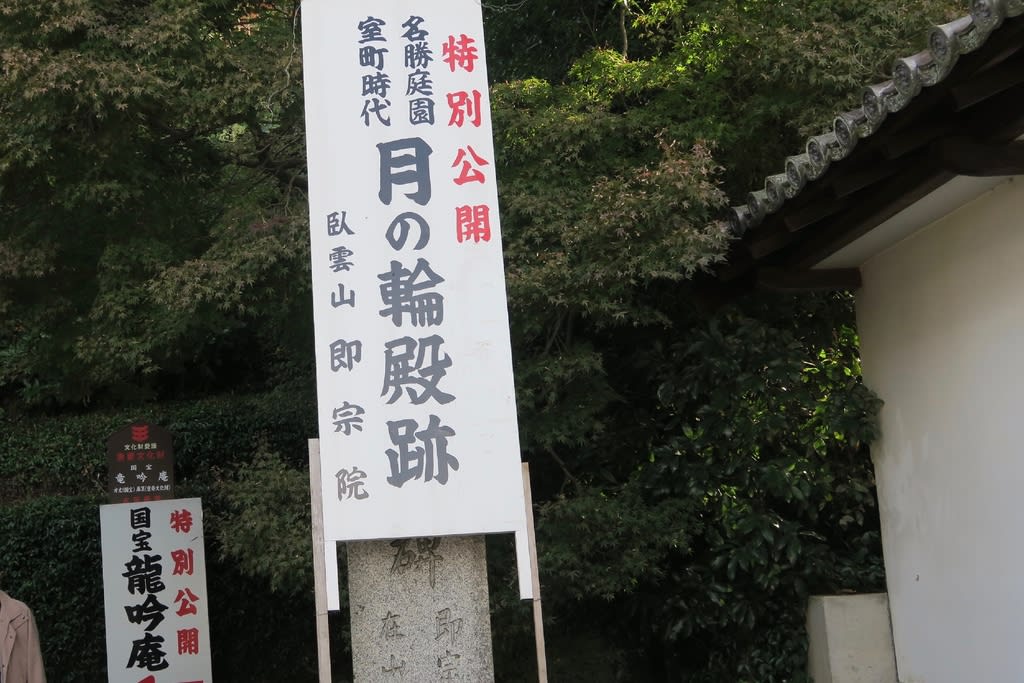

即宗院の入口です。

サザンカも咲いていました。

赤千両は、いたるところで見かけます。

赤千両です。

赤千両と黄千両です。

ツワブキの花がたくさん咲いていました。

小高い山の上にある薩摩藩士東征戦亡之碑に向かいます。

薩摩藩士東征戦亡之碑に向かう羅漢道です。

羅漢道近くから見た即宗院の建物です。

薩摩藩士東征戦亡之碑に向かう途中で見かけた注意書きです。

"ヘビに咬まれないように"・"タヌキの糞に気をつけて"という意味でしょうか。この辺りには、蛇や狸が生息しているようです。自然が豊かな証拠でもありますね。

薩摩藩士東征戦亡之碑

明治維新の歴史に登場する「生麦事件」の奈良原喜左衛門、幕末の「人斬り新兵衛」こと田中新兵衛 (雄平) の墓碑が存在します。墓碑はいくつかありました。

黄千両とヤツデの花です。

東福寺塔頭寺院 龍吟庵

東福寺第三世住持・大明(だいみん)国師(無関普門)の住居跡で、境内地中より国師の遺骨を納めた銅製の骨造蔵器が発見されたことで、ここに塔所(墓所)が営まれていたことが確認された。

南庭(方丈正面)「無の庭」

方丈正面の南庭は一木一草もない簡素な白砂敷き。

西庭「龍の庭」

寺名の「龍吟庵」にちなみ、龍が海中から黒雲を得て昇天する姿を、石組によって表現している。青石による龍頭を中央に配し、白砂は海を、黒砂は黒雲を、そして竹垣は稲妻模様を表している。

東庭「不離の庭」

方丈と庫裏を結ぶ渡廊下に面した長方形の庭園。赤砂を敷いて中央に長石を臥せ、その前後に白黒の二石を配している。狼に襲撃されそうになった国師の身を、二頭の犬が守ったという、国師幼少の頃の故事にもとづいて作庭されたという。

京都市東山区本町にある東福寺塔頭寺院・臥雲山即宗院 (そくしゅういん) は、薩摩藩東福寺城の守護大名であった六代目島津氏久の菩提のため、南北朝元中4年(1387)、剛中玄柔(東福寺第五十四世住持)を開基として創建された。永禄12年(1569)に消失したが、島津家久によって再興された。庭園には鮮やかな紅葉とともに赤千両に黄千両の実にサザンカ、ツワブキ、ヤツデなどの花が咲いていました。

即宗院門外の偃月橋です。ここを渡って即宗院の入口に向かいます。

即宗院の入口です。

サザンカも咲いていました。

赤千両は、いたるところで見かけます。

赤千両です。

赤千両と黄千両です。

ツワブキの花がたくさん咲いていました。

小高い山の上にある薩摩藩士東征戦亡之碑に向かいます。

薩摩藩士東征戦亡之碑に向かう羅漢道です。

羅漢道近くから見た即宗院の建物です。

薩摩藩士東征戦亡之碑に向かう途中で見かけた注意書きです。

"ヘビに咬まれないように"・"タヌキの糞に気をつけて"という意味でしょうか。この辺りには、蛇や狸が生息しているようです。自然が豊かな証拠でもありますね。

薩摩藩士東征戦亡之碑

明治維新の歴史に登場する「生麦事件」の奈良原喜左衛門、幕末の「人斬り新兵衛」こと田中新兵衛 (雄平) の墓碑が存在します。墓碑はいくつかありました。

黄千両とヤツデの花です。

東福寺塔頭寺院 龍吟庵

東福寺第三世住持・大明(だいみん)国師(無関普門)の住居跡で、境内地中より国師の遺骨を納めた銅製の骨造蔵器が発見されたことで、ここに塔所(墓所)が営まれていたことが確認された。

南庭(方丈正面)「無の庭」

方丈正面の南庭は一木一草もない簡素な白砂敷き。

西庭「龍の庭」

寺名の「龍吟庵」にちなみ、龍が海中から黒雲を得て昇天する姿を、石組によって表現している。青石による龍頭を中央に配し、白砂は海を、黒砂は黒雲を、そして竹垣は稲妻模様を表している。

東庭「不離の庭」

方丈と庫裏を結ぶ渡廊下に面した長方形の庭園。赤砂を敷いて中央に長石を臥せ、その前後に白黒の二石を配している。狼に襲撃されそうになった国師の身を、二頭の犬が守ったという、国師幼少の頃の故事にもとづいて作庭されたという。