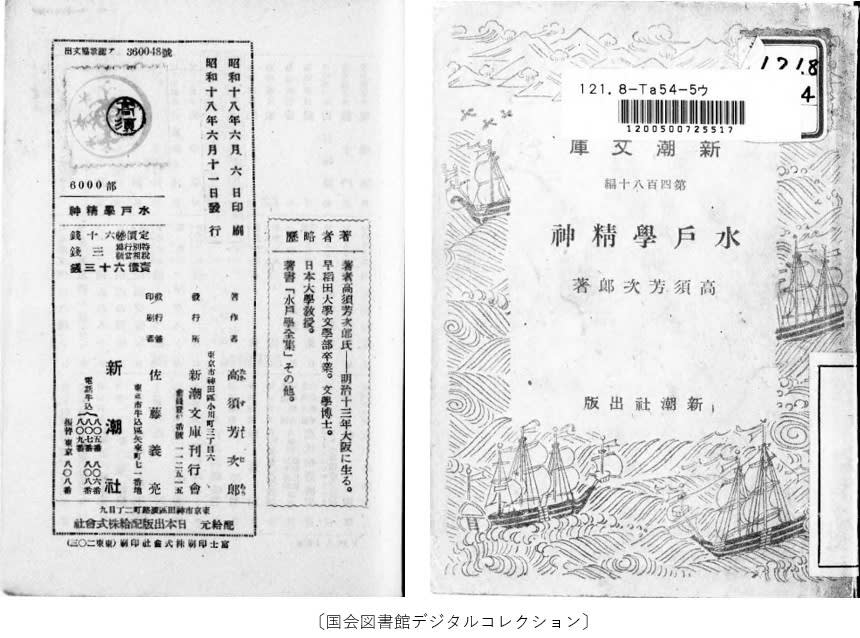

高須芳次郎著『水戸學精神』

第十一 會澤正志齋の思想と人物

(一)正志齋の思想系統

水戸政敎學の大成者であり、募末思想界の巨頭だった會澤正志齋について、まだ纏った研究論文が一つも見えないのは、一體、どうした事であらう。彼の「新論」が非常に有名で、全日本の志士をし動かし、明治維新促進の経典として尊重された事を思ふと、正志斎については、もつと研究されねばならぬものが多い。

正志齋の思想系統は、大體において、藤田東湖と同一である。彼は早くから東湖の父、 幽谷に師事し、その一生を支配すべき深大な感化を受けた。それは彼が幽谷のブロフィルとして描いた『及門遺範』の上に生き生きと明瞭に現はれてゐる。

世上、東湖を知る人は澤山あるが、幽谷を知らぬものが存外に多い。が、幽谷はその東湖に劣らぬ有力な存在だった。幽谷は思想上、水戸史學の創唱者、義公から感化を受けてゐるのは云ふ迄もないが、少年時代に栗山潜鋒の『保建大記』を讀んで、非常に感奮し、爾來、讀書講學に力めたといふ所から察すると、潜鋒の大義名分主義が幽谷の頭に深く沁み込んだ事がわかる。

幽谷は所謂俗儒曲學なるものを排し、一家の見識を以て起ち、大體、政治家として終始した。從って彼自身は必ずしも、普通の學者を以てをらなかったやうに見える。が、 『及門遺範』によると、流石に幽谷は學者としても非凡だった。

彼の抱いた思想や經綸が、やがて、その子、東湖を動かし、高弟、正志齋をも動かしたのである。それ故、束湖が烈公の旨を受けて書いた『弘道館記』及びその感味を敷衍した『弘道館記述義』を見ると、そこに幽谷の性想が歷々と具體的に浮び出てゐる。勿論、それは 東湖の頭で相應に整頓せられ、また東湖自身の考へをも新しく加味してゐるけれども、大體において、幽谷が平生抱いてゐた思想が流露してゐる。

水戸史學が大義名分を重んじた事は、云ふ迄もないが、幽谷に至つて、一層、それを強調したことは、正志齋が「先生(幽谷)は春秋尊皇攘夷の義にもとづき、尤も名分を謹めり、君臣上下の際華夷内外の辨、これを論ずること、極めて鮮明なり。行文措辭、その名分に涉るものは、片言隻字と雖も、未だ甞て容易に筆を下さす。而して思ひを神聖經編の業に致し、典章制度を購究して、立論精確なり」(『及門遺範』)と云ってゐるのでわかる。

義公の時代、それから栗山潜鋒、三宅観瀾、安検澹泊らの時代には、言いづれも尊皇の大義に及んだが、まだ攘夷に言及してゐない。ところが、幽谷の時になると、率先して西力東漸に抗し攘夷の意義に相當、重点を置くやうになった。後、正志齋が『新論』 において、攘夷の精神と極力髙調して、主戦を唱へ、日本國民の決死的覺悟を促したのは、幽谷にもとづくところが少くない。

攘夷といふと、現代人中にはこれを頑固一方の意に解釈するものが多い。けれどもそれは、誤った見解である。正志齋の所謂夷狄なるものは、當時の欧米諸國であって、かかる侵略主義の國々に向つて、攘夷精神の發動を要するのは、申す迄もないことである。

攘夷とは東洋は東洋自身によつて、アジヤはアジヤ本位によってその必耍な問題を正しく解決すべき唯一の道にはかならぬと同時に、日本の國策遂行に必須な行動でもある。

かかる意味に於ける、攘夷を髙調することは、決して頑固、偏狭ではなく、我利々々主義に囚はれてゐる當時の歐米政治家たちに向ひ、日本の正當な立場を確保してゆくには、當然、攘夷精神を必要とし、髙調すべきであったらう。

水戸政敎學派が攘夷を強調し、薩長の人々が、多くこれに共鳴して、只管攘夷に邁進したのは、歐米が白人優越感のもとに日本への害意を多分に抱いてゐたからであった。かかる史的事實を知らずに、唯攘夷といへば、固陋そのものの如く、速断するものがあらば、餘りにも近視者流だと云はねばならない。

唯茲に注意すべきは、攘夷は水戸政敎學の小乘であって、大乘でないことだ。正志齋の所謂夷狄が、その我利々々主義を發揮し、國民の一部にともすると、白人優越主義に雷同するものがあるとき、當然、時宜によって攘夷の發動を促すと云ふ迄のことだ。

次ぎに正志齋が『新論』において、神儒調和の精神を説いてゐることも、やはり幽谷の思想から來てゐる。更に國學一派の見解に荒唐無稽の點があることを難じ、儒學の上において、復古學の必要を述べてゐることも、やはり幽谷の主張によるのであった。

その他、幽谷が「虛文を後にして、實行を先とす」と云ひ、「學者は君子たらんことを學び、儒者たらんことを學ぶに非ず」と云ひ、「文武-途」及び「仁孝一本」の旨を重視し、「聖経を以て根據となす」と教へたことなども、皆正志齋の思想に深くめ影響した。勿論、東湖も亦同様に家學の繼承者として、幽谷の感化を多分に受けたことは申すまでもない。

以上は、『及門遺範』によって、正志齋の思想系統が幽谷に淵源するところ、如何に深いかを明白にするため、その一端に触れた迄である。

(二) 正志齋の中心思想

茲に注意したいことは、正志齋が幽谷の思想を祖述し、宜傳した他に、彼自身の考へをも、相當に發展させた點である。幽谷及び東湖は、共に立派な學者だったが、いづれかといふと、より多く政治家肌であった。

ところが、正志斎は政治家としても凡庸ではなかったらうけれども、より多く學者肌だった。從って、彼が水戸政教學の精神を述べるについては、東湖の如く、その大耍、乃至根本に触れただけでは滿足しなかった。そこに一つの理論を組み立て、それを裏づけてゆくについては、日本の神典國史及び支那古代哲學を以てしたのである。

水戸政敎學の理論化!

それは正志齋の手によって、始めて成就せられたといふことが出來る。例へば、東湖が『弘道館記述義』において、國體を説いたところは、簡明で、頗る要を得てゐるが、正志齋は更にこれを敷衍し、その理論を組み立てて、前から、後 から、右から、左から、日本の國體が如何なるものであるかといふことを論理的、實證的に明言した。そこに彼一流の國體學が編み出されてゐると云って宜い。

勿論、今日の進步した國紙學の眼から見ると、そこに尚ほ慊らぬところがあるし、且つ山鹿素行の『中朝事實』が既に元祿期において率先、比較的卓越した國體觀を披歴してゐる以上、正志齋が忠孝一本を説き、祭政一致を力説し、天人合一を述べてゐる點など、別段、獨創的だとは思へない。

けれども彼が流暢、明快な文章を以て、兎も角も組織的に日本の國體を闡明することに力めた點は、十分これを認めてよい。

惟ふに山鹿素行の國體観は、『中朝事實」のうちに詳述せられ、江戸時代の國體観のうちで、最も傑出してゐるから、正志齋の『新論』は素行の云ふところをも採り入れて、一步、その上に出てほしかったと思ふ。

正志齋が『中朝事實』の國體觀を自己の考への中に綜合するといふ事に想ひ到らなかったのは、聊か物足りない。けれども『下學邇言』の「論道」において、足らぬところを相応に補ひ、要領よく、日本の國體を了解せしめようと用意してゐる點は、流石に彼の懇篤誠實な心持を示してゐる。

正志齋は皇室と臣民との關係を我も端的に示すために「一君二民」の語を用ゐてゐる。それについて、彼は二君ニ民は天地の大道なり。四海の大、萬國の多きも、而も其の至尊は、宜しく二あるべからず。東方は神明の舍なり。太陽の生ずる所、元気の發する所、時に於ては春となす。而して神州日本は大地の首に居れり。宜しく萬國に首出し、 四方に君整すべきなり』(『下學邇言』)と述べた。

一君ニ民とは、今日の言葉にすると、「一君萬民」といふ事になる。が、「一君二民」といふ方が一層、切實な感じを人々に與へる。君と臣民との間には何ら介在すべきものなく、君は天業遂行の代表者であり、臣民は、その事業を分担してゆくものである。また君は道の指導者であり、臣民はその實現に参與するものである。第一に君、第二に臣、卽ち一君ニ民だ。正志齋は、これを以て、日本國民の大道だと信じた。

國體論については、大要、以上に留めて置く。概して正志齋は、水戸政敎學に於ける 平田篤胤だといふ感じがする。幽谷は賀茂眞淵に似てをり、東湖は本居宣長に似ているとも云へよう。無論、それは、地位、系統の上からかく見たに過ぎない。

即ち東湖、正志齋の水戸政敎學大成は、直接、幽谷に負ふところが多く、幽谷の考へ方は、東湖によって、一層広められ、且つ天下を動かすべき學説もほぼ出來たと云へるが、これを一層擴大し、強調し、鼓吹したのは、正志齋だった。

從って、彼の學説になると、神儒調和のことも、攘夷の思想も、東湖のそれにくらべて、積極的に擴大せられた觀がある。正志席は神道のことを説くについて、東湖よりも詳しく、儒教に於ける古學法的精神を發揚するについても亦、東湖にくらべて、精細を極めてゐる。そこに利もあれば、弊もあり、長所もあれば、短所もあつた。

この事は、 佛教を排擊する場合においても亦同様にちかいと云へる。唯國學排撃については、流石に一方で、いくらか、これに同情した氣味があり、幽谷の如く、頭からこれを否定してかかるといふやうなことはしなかつた。

攘夷については、正志«の云ふところが最も切實で、歐米人の本質を鋭く看破してゐた。『新論』に於ける議論の半ばはこれに費され、「形勢」「虜情」「守禦」の諸篇において、種々の問題を取扱ってゐる。彼は、欧米人の本質について、左の如く率直にその恐るべきき野心の所有者であることを明言した。

人の國家を傾けんと欲せば、必ず先づ通市に因り、而して其の虚實を窺ひ、乘すべきを見れば、則ち兵を舉げ、之を襲ふ。不可なれば、則ち夷敎を唱へ、以て民心を煽惑す。民心一たび移らば、簞壺相迎へ、之を得て、禁ずるなし。而して民、胡神の為めに死を致し、相欣羨して以て榮となす。其の勇、以て鬪ふに足り、資産を傾けて以て胡神を奉ず。その財は以て兵を行ふに足り、人の民を誘ひ、人の國を傾くるを以て、胡神の心に副ふと爲す。兼愛の言を假りて以てその吞噬を逞しうす。

當時の欧米人と今日の歐米とは、無論、その行き方において異ってゐるが、本質(獨伊は別であるが)は少しも變らない。國際聯盟と英米の關係は、昔、夷教(基督教)を唱へて、日本人民を操らうとしたのと少しも變らない。

ロシヤの世界赤化主義も、その本質において英米と同様だ。現代日本人中には、往々英米の口車に乘せられ、ロシヤに釣られて、正しく進まうとする日本を誤らうとする非國民的人間はゐまいが、萬一ありとすれば、それは、英米人の畏るべき権略的、侵入的な本質を知らぬからだ。若しその毒々しい本質を能く知るならば、當然、新しい意味において、或程度の攘夷精神を現代の上に生かして來なくてはならない。

正志齋は以上の點について反覆し、當時の士人を深く戒めたばかりでなく、今日も、彼はその著書を通じ、現代人に呼びかけてゐる。彼は攘夷が固陋一方の考へのみから出たのではなく、西は西、東は東だと云ふことを明白にしてゐる。即ち、東洋は東洋のこと一切を東洋自身によって處理すべく、西洋は西洋のこと一切を西洋自身によって處理してゆくことが、當然であるといふことを敎へる。

事實、國際聯盟のみならず、大部分の欧米人はともすると、欧米本位に東洋の事を料理しようとする。玆に彼等の暴舉と錯誤とがある。この観點から、侵略的野心の容易に銷磨しない我利主義の米英人らに向って十分警戒しなければならぬのは、自明の理だ。

從って現代でも、一度は東洋主義を枝とし、日本中心主義を幹とする上から、攘夷の新精神を獲揚しなければならぬといふことを正志齋の『新藤』は、暗示する。即ち、日本は何處迄もオリエンタリズムを支流とし、日本主義を本流としなければならぬのだ。

次ぎに正忠齋の神儒調和説は、無論、周到精詳であるが、唯餘りに儒教精神を高調し 過ぎた氣味がないでもない。さうした上で東湖の説は、程よい調和を示してゐるが、正志齋になると、ともすると、儒敎を過重し、支那古典の字句を頻繁に引用するので、少しく衒學的で、わづらはしい感じを與へる。

山鹿素行は『中朝事實』のうちで、「或人疑ふ、外朝は我に通ぜずして、而も文物明かなり、我が外朝に因って、其の用を廣くする時は、則ち外朝、我に優れるかと。愚案ずるに、否らず。開闢より神聖の德行はれ、明敎兼ね備はらずと云ふことなし。漢籍を知らずと雖も、亦更に一介の闕くることなし。幸に外朝の事に通じ、其の長とする所を取って、以て王化を輔くること、亦寛容ならずや」と云った。

儒数が理論の上で進步發達してゐるのを見て、これを採り入れ、神道理論の足らぬ所を補ふのは、素行の言葉のやうに、少しも差支へないけれども、餘りに儒教に拘泥しすぎるのは考へ物だ。正志齋にはさうした短所、習癖がある。

更に正志齋が極力、佛敎を排整して、日本精神の長所とし、特色とする現世的生々光明主義を明かにしたのはよいが、佛敎には小乗、大乘の区別があり、且つ日蓮、親鸞などによって、佛敎の日本化が著しく促進されたといふ事實を除外してゐる傾きがあることも首肯出來ない。

勿論、彼の巧妙な議論により、小乗佛教の短所、僧尼の腐敗、堕落は遺憾なく暴露せられ、痛快を極めてゐる。また原理的に基督教の非國家的存在であることを論難した點もほぼ同感出來る。

要するに、正志齋の思想は、國體主義のもとに、尊皇の大義を高唱し、神道精神を發揚すると同時に、支那哲學の理論、方法により、日本の政道及び道徳を補ひ且つ完成してゆかうとするにあった。それと併行して、外に向っては攘夷の考へを断行し、國勢新たに興るのを俟って、徐ろに海外文化を厳正批判の下に、採取しようとしたのである。

正志齋は神道を以て、日本國民を永遠に導くに足るべき國敎だと信じた。それ故に彼は國教の意義に及び「慶賞威罰は、一時を鼓動する所以、而して典體教化は、永世を綱紀する所以なり。故に曰く、善政は民、これを畏れ、善敎は民これを愛す。これを畏るるは一時の威にして、これを愛するは永世の固めなり。

故に曰く、善教は民心を得と。 それ善く萬世を維持するには、念慮永遠、必す先づ、その大經を立つ」と述べ、善教卽ち國教とは、日本にあって、当然、神道でなければならぬとし、そこに國民性に合致した内容を含んでゐることを肯定した。

次に正志齋は、

「昔、天祖、神道を以て敎を設け、忠孝を明かにし、以て人紀を立つ。

その萬世を維持する所以のもの、固より既に瞭然たり。

太古に始りて、無窮に垂る。天孫奉承し、以て皇化を弘む。

天祖、敎を設くるの遺意にあらざるはなし」と云ひ、

神武 崇神二帝が神道を重んぜられた事例を舉げ、祭政一致の心、祖先崇拜の心もそこに生々と具體化せられてゐる意味を説いたた。

この點、東湖も既に言及してゐるが、正志齋の論述は一層、平明精詳で、祭祀の意義を各方面から明かにしてゐる。それと同時に彼は、日本國民の宗教たるべぎ神道が小乘佛敎のために荒され、基督教のために侵害され、いつの間にか、衰微して、祭祀の意義を知らぬものが餘りに多くなったのを深く遺憾とした。

更に進んで正志齋は、日本の政道を理想化するためには、支那周代の制度(主として周宮による)に則り、『論語』『孟子』『大學』『中庸』などに含まれた政治哲學の原理を活用すべきことをも力説した。

この事は、今日、心ある學者が注目してゐる點で、東洋政治哲學の組織に努力しっつあるのも亦この意味にほかならない。

支那の政治哲學のうちには、當然、用ゐてよいものが少くない。所謂、王道主義の政治が、理論上、支那で最も發達してゐるのを正志齋が採用しようとしたのは、不當でなかったが、孟子の放伐是認の思想については、全然、これに反對し、孟子の缺陷として、率直にこれを受け入れ得ない旨を披瀝した。

その他、正志齋が、支那哲學を日本道德、倫理の理論的補助の資料として、用ゐることに力めた點は、既に述べた。その中で、彼が支那の敬天思想を日本に採り入れ、道徳的根本の一つとしようとしたことは、特に著しい傾向のやうに思はれる。

けれども日本では、寧ろ太陽主義に立脚し、支那の敬天主義とは大分似たところがあるにもせよ、また一面において、大いに異るところがあることを知らねばならぬ。支那の敬天主義は漠然としたもので、天の無私公平を敬仰してゐるが、日本の太陽主義は、生々光明の意義に徹して、その具體的認識を天照大御神の上に發見することが出來る。

從って、支那の敬天主義を以て、直ちに日本の太陽主義を説明しようとするのは、少しく軽率だと云はればならぬ。

さうした缺點はあるけれども、正志齋の日本中心主譏の哲學は、大體において、よく整頓せられ、理論上、目に立つやうな矛盾もなく、破綻もない。叙述上少しく冗漫の感はあっても、大衆に了解出來るやう、用意せられてゐる。

以上の意味において、正志齋は幕末思想界に於ける輝かしい存在だといってよい。

(三) 正志産の経歴

會澤正志索は常陸國久慈郡諸澤村の出身である。天明二年(1782年)五月の出生で、名は安、字は伯民、通稱は恒範といった。正志齋(後に憩齋)は、そのペン•ネエムである。彼は幼少から、英才を以て知られ、いつも戦争の真似をして、群童から俄餓鬼大将と仰がれた。彼は少年時代から藤田幽谷に師事し、早くから、その學才の群を抜くことを認められた。

彼が幽谷から、どんな教育を受けたかは、『及門遺範』に詳しく説いてゐる。最初、 幽谷の推薦により、彰考館の寫字生となり、次いで江戸に出張して留守居役のもとに働いた。後、水戸に帰って、歩士の列に加はり、次いで諸公子の侍読に任ぜられた。

その後、彼は昇進して、進物番となり、文政12年(1829年)、藩主哀公(齋修)が卒去した時、継嗣問題について、頗る行き悩んだが、正志齋は藤田東湖らと力を合せて奔走し、茲に敬三郎君(烈公)の出現を見るに至った。この間、正志齋の苦心努力が少くない。

それで烈公が起つと、間もなく、天保元年(1830年)、正志齋を為して、郡奉行とし、時々、 政敎上について、彼の意見を徴した。その後、正志棄は通事、調役などの職を經て、彰 考館總裁に榮轉したのである。爾後、烈公は時々、正志齋邸に臨み、その意見を聞くことが、珍らしくなかった。

次いで天保11年(1840年)、正志齋は弘道館總裁となり、小姓頭に任ぜられ、祿二百五十石を賜った。玆までは、正志齋の行路も大幅、順調だったが、弘化元年、烈公が事、志と違って、幕府から謹慎を命ぜられると、正志齋も亦致仕し、憩齋と號したのである。

爾來、議愼屏居すること四年、漸く自家に歸ることを許された。折柄、幕府は時勢の激變に刺戟せられて、海防のことに留意し、新たに烈公を召し出して、この事業に參画せしめるやうになった。その際、彼も亦再び仕へて禄百五十石を賜った。

當時、イギリス人が常陸大津村に來泊し、陸へ上って散步などしたので、正志齋は烈公の命によりイギリス人らと筆談した。然るに、イギリス人は、容易にその實を告げぬので、正志齋は鋭く詰問し、遂に彼等を屈服せしめたことがある。當時幕府が攘夷令を發布するに及び、正志席は、『新論』七篇を書いて君公に棒呈した。最初「新論』の説くところは、左程、重く見られなかったが、20年後に至り、正志齋の先見が始めて世人に知られたのである。

安政2年(1855年)、將軍家定が諸藩の老備を召見した時、正志斎も亦その中に加へられた。それは彼が74歲の時である。藩主この事を知るや、深く一藩の光榮とし、正志齋を小姓頭總裁とし、また新番頭に列せしめた。

當時、烈公は喜んで、正志齋に手書を與へ、その中に「今日の光榮を前年、幽居の當時にくらべると、雲泥の差がある。汝はこの事に感激して、益々實學を唱道し、將軍の御厚恩に酬いなければならぬ」と云って、名力を下賜した。

その後、安政4年(1857年)、正志齋は藩主の命によって、弘道館の學則を制定するに力め、その賞として銀絹を賜った。當時、正志齋は老朽、事に堪へぬとして、度々、辭職を申出たが、藩主は、彼を慰籍して、これを許さない。その一藩に重きを爲したことは、これによってもわかる。

かうした間にあって、正志齋が最も力を注いたのは著述であった。彼の師、幽谷は一生、殆ど政務に沒頭した為め、目ぼしい著述を殘さざう、東湖は震災のため意外に早く世を去って、これ又十分にその思想を著述の上に宜布することが出來なかった。

正志齋は、平素この事を非常に遺憾とし、畫夜怠らず、筆硯に親み、多くの著述を後に殘した。その日本中心主義に關する主要な著書は、『新論』『下學通言』『迪算篇』『及門遺範』『艸偃和言』『退食関話』などである。

かうして彼が世を去ったのは文久3年(1863年)7月のことで、時に82歳であった。

彼の門下は全國に互り、その知名の士には真木和泉、赤川淡水その他十數名の人々がある。

(四) 著書について •

新 論

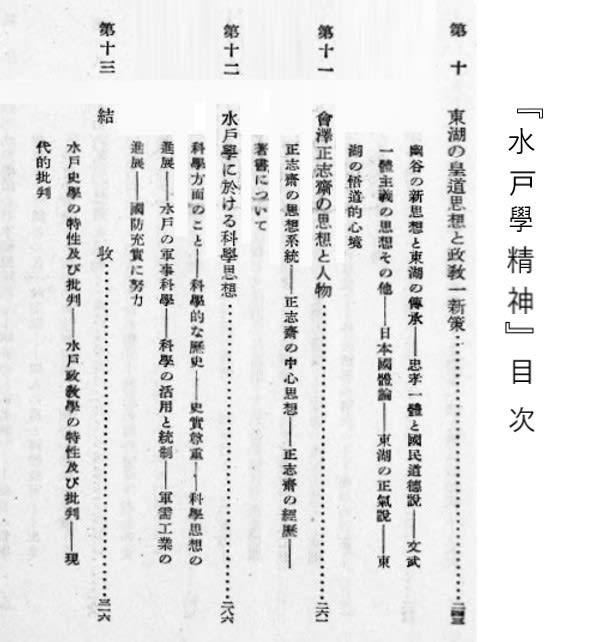

正志齋の書は非常に多い。それは『思問編』『閑聖気』『息邪編』などに分れてゐる。『新論』は『迪蘇篇』『下學連言』『續直毘靈』などと共に、『閑聖編』に屬してゐる。

槪言すると、『思問編』では、支那哲學研究に關した著述が主位を占め、『閑聖編』では、日本中心主義の哲學が、大部分を占め、『息邪編』では、排撃蘇の著書が中心となっている。今、著書全部を下に掲げる。

さて『新論』は五論、七篇から成り、上下二卷に分れてゐる。時には、これを四卷に分つたのもある。それは文政8年(1825年)、正志齋が44歲の時に脫稿した。後、文政9年(1826年)、正志齋は、その師、幽谷の手を通じ、藩主哀公に上ったが、その論旨が過激だといふので、公刊することを許されなかった。

けれども彼の門人中には、内密にこれを傳写したものがあったので、徐ろに世上に知 られ、東湖の如きは、頻りにその公刊を勧めたが、議嚴な正志齋は、これを承諾しない。

その中、弘化のはじめ、水戸烈公が謹慎を命ぜられ、正志齋も前述の如く幽囚4年に及 んだが、その際、留守を預った門人らが、活字版で『新論』を刊行した。それにより、『新論』は次第に廣く世に知られ、漢文、國譯を合して、十數種のものが行はるるに至った。

その内容は、既に述べたやうに、尊皇攘夷の思想を積極的に論述し、文章は平明流暢 で、何人にも讀み易く出來てゐる。それは國體論(上、中、下)から始り、形勢、虜情、 守禦、長計などに及んでいる。(同藩の博學を以て知られた鶴峯海西は嘉永3年(1850年)、『新論 新評』を書いた)

(一)國體では日本特有の精神と傳統を明かにし、

(二)形勢では、世界の大勢を論述し、

(三)現情では、歐米人が日本を観察する實情を述べ、

(四)守禦では、富國演兵策を語り、

(五)長計では、敎化の大本を論じて、國敎としての神道を力說した。

當時、これを讀んで感激したのは、平野國臣、木村子遠、眞木和泉らであったが、傳聞するところによると、三條實萬の手を經て、これを孝明天皇に進獻し、天覧の榮を得たのである。(入江子遠『傅信錄』)