明治神宮外苑に、かつて樺太にあった日本とロシアの国境の境界標のレプリカが残っています。

日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)で、日本は樺太の北緯50度以南の領有権を獲得します。

その後、1908年にかけて日露両国の間で国境画定作業が行われ、樺太を南北に分ける132kmに国境線が敷かれました。

国境線には幅10メートルの林空が開かれたほか、4基の天測境界標、17ヶ所の中間標石、19ヶ所の木標が立てられたそうです。

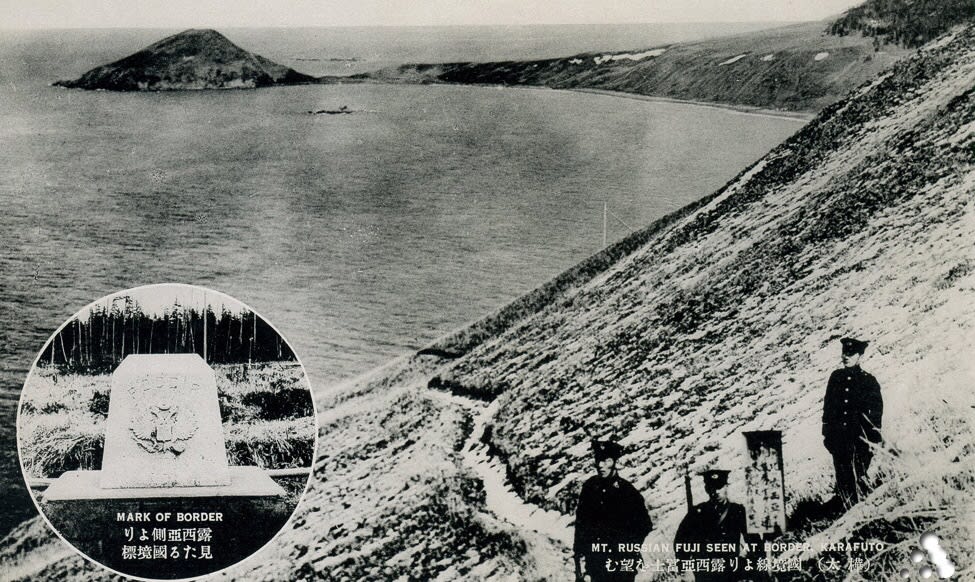

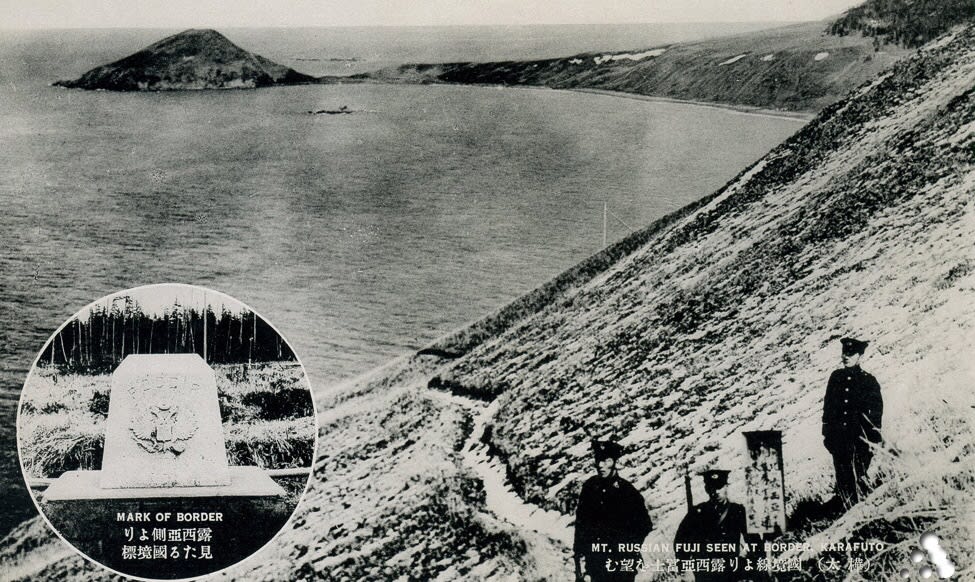

当時の写真です。

これも当時のものです。

ここに設置されているレプリカは、その天測境界標を模したものです。

神宮外苑が完成した1926年、樺太庁は4基の天測境界標のうち、間宮海峡側のひとつを模造し、明治神宮聖徳記念絵画館に寄贈しました。

狙いは定かではありませんが、戦争の成果を国民に知らしめ、国威を宣揚する意図もあったのでしょう。

標石は花崗岩でしょうか。将棋の駒のような形をしています。

中央に菊の紋章、上には「大日本帝国」、下には「境界」という文字が刻印されています。

最上部にも文字らしきものがありますが、これは「模造」と書かれているのでしょうか。

説明書きによると、裏側にはロシアの鷲の紋章が刻まれているそうですが、標石が生垣に囲まれていて近づけないため、確認できませんでした。

レプリカとはいえ、僕は国境の標石というものを初めて見ました。

かつて、日本にも陸上の国境が存在した事実を示す、貴重な資料です。

日露戦争の講和条約であるポーツマス条約(1905年)で、日本は樺太の北緯50度以南の領有権を獲得します。

その後、1908年にかけて日露両国の間で国境画定作業が行われ、樺太を南北に分ける132kmに国境線が敷かれました。

国境線には幅10メートルの林空が開かれたほか、4基の天測境界標、17ヶ所の中間標石、19ヶ所の木標が立てられたそうです。

当時の写真です。

これも当時のものです。

ここに設置されているレプリカは、その天測境界標を模したものです。

神宮外苑が完成した1926年、樺太庁は4基の天測境界標のうち、間宮海峡側のひとつを模造し、明治神宮聖徳記念絵画館に寄贈しました。

狙いは定かではありませんが、戦争の成果を国民に知らしめ、国威を宣揚する意図もあったのでしょう。

標石は花崗岩でしょうか。将棋の駒のような形をしています。

中央に菊の紋章、上には「大日本帝国」、下には「境界」という文字が刻印されています。

最上部にも文字らしきものがありますが、これは「模造」と書かれているのでしょうか。

説明書きによると、裏側にはロシアの鷲の紋章が刻まれているそうですが、標石が生垣に囲まれていて近づけないため、確認できませんでした。

レプリカとはいえ、僕は国境の標石というものを初めて見ました。

かつて、日本にも陸上の国境が存在した事実を示す、貴重な資料です。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます