●フレーム・ワークの刷新

一般に、厚生年金基金制度のフレーム・ワーク(給付建て年金・設立形態・給付形態・業務委託形態等々)は年金問題に国民の関心が薄い時代に行政と金融機関により厚生年金と退職金との「調整年金」として創出されたものです。

それも、制度創出の大宗は金融機関ベースで企画・提案され、法律として決定されたのであり、ましてや、基金自体の関わりはなかったのです。

こういう背景のため、基金は事業展開において全てを所与のものとして、金融機関が提案しましたフレーム・ワークに沿った法律や通知で与えられているのであって、事後的に生み出された団体として受動的に事業展開をせざるをえないことになっていました。

また、母体企業との関係上も人的、物的、金銭的場面で保守的に振る舞わざるを得ないことになっています。ましてや出向人事の総合職の配転が再々行われる事務所に、ノウハウの蓄積も継続的な経営ポリシーの維持等も達成されないままでしたし、そういう隙間に長いこと総幹事会社(信託銀行と生命保険会社の独占)から金融インフラ(数理業務・法制維持・資産運用管理・バックオフィス業務等)の提供があったため、行政と業者の基金育成という美名の下に総幹事会社の政策的な支配を許してきた面もあります。

(アメリカン・カフェ・チェーン創始者ロバート・)ジアモにとっての直感とは、「似たような状況において蓄積された経験であり、いわば内面から湧きあがってくる推測のようなもの」であった。そして「直感そのものは内なるロジックをもっているが、そのロジックは言葉で表現できるものではない。それは内在している数多くの情報であり、その人の中にある何かによって、その内的情報が互いに結びつけられて経験へと変換していく。その経験とは、問題解決に向けての分析の統合でもある。」と説明してくれた。

R.B.タッカー『価値革命への挑戦』

-価値イノベーターのマーケティング戦略

要するに、基金は独立の公益法人として税法上も優遇されてはいますが、与えられましたフレーム・ワークのみでは自主性・独立性は無いに等しいのです。それ故に、「基金運営」とは言いますが、「基金経営」と言う人は皆無なのです。基金は、フレーム・ワークの拡張を意図すべきですが、たった今、基金にはその背景をなすフイロソフィもマネジメントもマーケティングもないのが現実です。<基金の哲学>、つまり<経営指針>がないのです。

このことが、経営資源の有機的連結を生みださず資本の効率的集中化を阻んでやることなすことが、単発で分散してしまい相乗効果を産み出していないで、結果的に基金のハイコスト・ハイリスク体質を慢性化し温存してしまい、強いて言えば財政の悪化の元凶となっているとさえ考えられます。年金基金の積立不足は単に運用利回りの低下という直接的な顕在的事由のみではないということです。

日本の年金基金は、30年の長きにわたって厚生省の規制と金融関係についての大蔵省の影によって経営の自由を奪われたまま、基金自体の無知・弱体故に金融機関による基金支配を許したことも併せ重なって積立金不足の財政悪化を招来してしまいました。この背景に、最近でこそ国の政策を操作する大蔵行政と金融機関の戦略が功罪透けて見えるようになってきていますが、制度発足以来の信託銀行・生命保険会社による縦割り行政の「総幹事会社の独占」に伴う基金にとっての弊害も明らかになりつつあります。

社債の起債引受団を形成するシンジケートの世界にも「幹事会社」はありますが、起債が終わってツームストーン(墓石広告)を出してしまえば消滅することになっているようですが、基金の「総幹事会社」の方はよほどのことが無い限り解約・交替ということすらなく、<30年>も続く制度となっています。また、社債の「幹事会社」の業務内容は起債という一点に限定されていてシンプルです。基金の「総幹事会社」の方は<数理計算・数理資料の管理・中途脱退者年金現価移管事務・年金等給付事務・政府負担金に関する事務>等を行い非常に多様複雑であり包括的です。信託銀行・生命保険会社はこれらの業務をワン・セットで基金に提供し、基金の育成を図ってきたことも無視し得ないのですが、併せて資産運用業務を絡めた金融インフラとして<基金の無知・弱体>につけ込んで有無を言わせないファッショ的囲い込み経営を行ってきたのも事実でありましょう。それは、信託銀行や生命保険会社の日々の営業活動の言行の場面で彼らの強圧的な態度や殿様商売に接した時に、基金サイドが彼らの背後に大蔵省の嵩・威光を見破ることで談合構造が浮上してくるのです。

こうは言っても、ほとんどの基金でこの信託・生保のファッショ的囲い込み経営が意識すらされていないのが実態でしょう。それに乗ることをアウトソーシングですと誤解している基金関係者も多く、総合職の渡り鳥が大半を占める基金事務所でボトムアップ的に基金経営を展開するにはそれを受け止める経営者の認識(隠れ年金債務、年金債務のオン・バランス、金融子会社等々について)もまた希薄に過ぎますし、ましてやトップダウンの戦略も示されないままです。製造業中心の日本経済の経営者の発想の中には金融資産にたいする経験も意識もなく、あるとすれば数年前に素人として行った一本釣り手法の財テクの失敗の恐怖感だけであり、出来うれば自分の任期中は避けて通したいという願望だけであります。

このことがまた行政の規制と相俟って基金に対する金融機関支配が続いてきた理由でもあります。護送船団方式により過保護された金融機関が行政と談合社会(大蔵省・日銀の業者との癒着)を形成し競争を回避して横並びのサービス提供をすることで、基金に対して統制経済の情報操作を行ってきたのです。

今でこそ、信託銀行・生命保険会社に対して「資産運用のプロ」などという金融に無知な基金が勝手に奉りました尊称は使いませんが、10年程前の<お任せ運用>の時代にはそれが常識になっていたのです。ということは、一方で金融に関する<総合職の無知>がありましたということであり、大蔵行政の鎖国政策(無数にある中からひとつだけ例を上げれば、「円転」)による情報遮断が功を奏していたということでしょう。国税当局も鎖国政策のハイコストは必要経費と認定していたということです。

断っておきますが、ここでの「資産運用のプロ」という意味は、基金に体する金融支配のインフラ・ノウハウを政治・行政を抱き込んで組織的に談合構造を仕組んだ戦略に限定され、けっして資産運用能力そのものを対象としてはいません。本来の経験豊富な専門家としての「資産運用のプロ」は、金融文化が確立されている欧米の金融界にこそ存在し、本邦系金融機関にはまがいものの総合職の渡り鳥集団達のサラリーマンだけが存在しているというわけです。当然、個々の個人レベルではプロと称される人もいらっしゃるのではありますが。

さて、日本は戦後の右肩上がり経済の成功の中に共産主義国以上の統制を構造化しハイコスト、実はハイリスク体質を定着させてしまったということは、平成10年の今となってはおそらく国民の大半のコンセンサスとなっているでありましょう。しかし、一部に既得権益集団が「建て前」を別にして、本音で日本風の解決策があるはずですと言いながら抵抗しているということがあります。確かに、戦後の経済復興は日本風の統制経済でなかったら達成出来なかったかも知れませんが、今となってはどこもかしこもハイコストを温存・累積してしまい、どこもかしこも機能不全に陥ってハイリスクな危うい状態になっています。

未曾有な状態に突入している年金基金にとっても、この辺の状況認識と意識改革が初めに行なわれるべき何にもまして重要なテーマとなってきています。フレーム・ワークの隠された意味をボトムアップ的に明らかにしミクロ的に刷新していくか、或いは新規のフレーム・ワークを理念・哲学に基づいてマクロ的に構築するか、という二者択一ではなく、おそらくそれは「似たような状況において蓄積された経験」(R.ジアモ)の統合された直感によって把握することになるのでしょう。そこで、年金基金はローコストで老後資金を提供するために一層の資本の生産性向上を図らなければなりませんが、まず足下を確実にするミクロベースでの基盤形成として「基金の独立性確保事業」が基金経営の継続的な重要テーマとなります。それには現行のフレーム・ワークの刷新が不可欠な課題となりましょう。

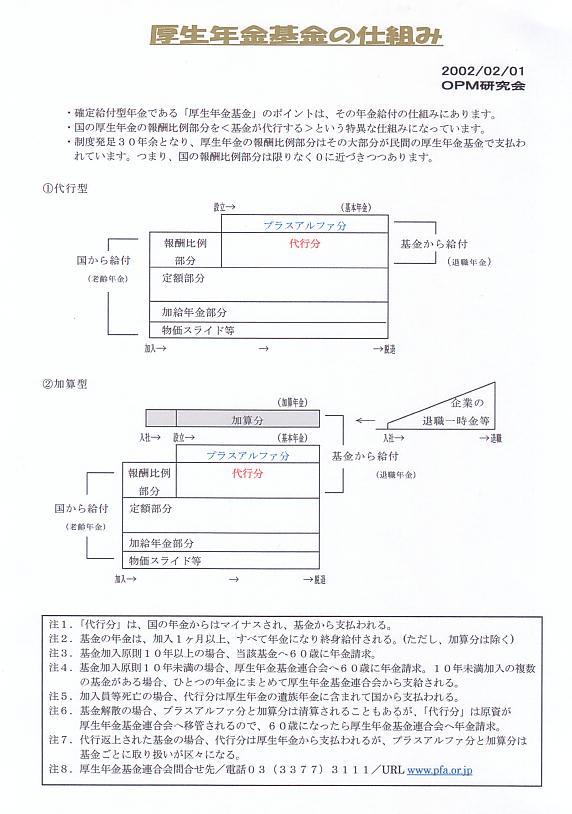

さて、基金のフレーム・ワークを形成するものは、一般的に確定給付(平成10年4月現在、確定拠出は認められていません)であり、設立形態は単独・連合・総合、給付形態は代行型・加算型・共済型、業務委託形態はⅡ型・ⅠB型・ⅠA型・指定法人、資産運用方式はお任せ運用・運用拡大・適用除外(平成9年12月5.3.3.2規制撤廃により廃止されました)等々が厚生年金保険法により選択肢として与えられています。

始めに法律により条件が与えられている世界において、基金事務所の体制が弱体なうえ「総幹事会社」の圧倒的なインフラ提供が組み込まれています。「基金の独立性確保事業」を推進するには、事務所の職員数が限定されており人工を要する単純業務が多いことに加えて加入員記録等の長期間の記録保全が不可欠ですなどという条件から、帰納的に導きだされるのは<基金業務の機械化>であります。そうしてこの延長線上に、現行のフレーム・ワークの刷新が動きだすことになります。

図表21 フレーム・ワークの刷新

ABC基金では設立以後、経営サイドの理解により事業の継続性が保たれたため、一般の基金に比べてフレーム・ワークの刷新は下記のように再々実施出来ました。

図表22 ABC基金の事業展開

又、総幹事会社のフル・サービス戦略にたいしても、長い時間をかけてではありますが、包括的に提供されている業務の分離を推進して「基金の独立性確保」を行っています。

図表23 基金の独立性確保

フレーム・ワークを変えてみないことには、見えないものがあります。

スワップの登場は、革命的な影響を国債金融市場にもたらした。

フレーム・ワークを変えてみないことには、見えないものがあります。

スワップの登場は、革命的な影響を国債金融市場にもたらした。

スワップの市場さえ存在していれば、発行体は必要な通貨や資金の種類に関係なく、資金調達がもっとも有利な市場で起債し、スワップの技術を使うことにより、必要な資金に作り替えることが可能になるのである。つまり発行体にとり発行規制のないあらゆる市場で資金調達が可能になり、スワップを通じた市場間の裁定が可能になったのである。

多胡秀人・大久保勉『スワップ革命』

その典型が上記の平成7年の指定法人採用でした。これをして明らかになったことは、<基金の独立性確保>に如何に総幹事制度が足枷になっているかということです。

一般に総幹事会社は、基金に対して基金業務へのフル・サービス(事務管理・数理業務・資産配分・証券保管等)を提供すること(年金信託契約)で、年金基金の育成を図りますとしつつ、実は運用資産の独占を図ることを経営戦略としてきたのです。信託・生保の経営戦略の構造的な仕組みを読み解くと、行政と組みました基金の<無知・弱体>につけ込んだ知らしめずの情報操作、認可行政の鎖国主義による統制経済等によって業者間の競争をまったく排除し内部に巧妙にハイコスト・ハイリスクをリンクした状態を忍ばせてあるのが判然としてきます。例えば、「円転」、「銀貸し」、「資産配分」、「預かり証」、「現金移管」、「受渡しベース」、「信託報酬一律方式」、総幹事会社へのキック・バックシステム、外物のリサーチソース、単線思考のヘッジ手法、合同口による責任分散システム、切磋琢磨の欠けました運用手法等々。

ⅠA型基金が指定法人を採用(業務委託費は指定法人に支払うことになる)してみると、業務委託契約が宙に浮き、それ迄裏に隠れていました総幹事会社の資金決済業務(基金掛金の拠出に際しての収納と他の運用機関への振り分け、年金給付の際の資金のとり纏め業務等)を総幹事会社は無料(と言ってもこんなシンプルな決済業務で料金は発生しません)で行わざるを得ないことになるなど、総幹事制度が時代から取り残されている状態が焙り出されることになります。つまり、信託・生保の基金囲い込み戦略である「総幹事制度」のインフラ制覇が、フレーム・ワーク刷新の中枢概念である「基金業務の機械化」(Ⅱ型からⅠA型)によって基金自体がインフラを持つことになり、更に一段勧めて指定法人採用をすることで始めて「総幹事制度」が機能不全を起している事実が見えてくることになります。

ここまで来て始めて、基金の自主・独立性は基金事業の基盤である業務レベルで名実共に確保、確立されることになります。というのも、ⅠA型であれば業務委託は数理業務だけなので、数理データは基金で作り、基金で3.5インチFDD等にアウトプット出来ることになり、「年金ALM」とか任意のシミュレーション・FAS計算等が、とかく不明朗な噂(包括サービス提供戦略によるハイコストリンクとデータの戦略的操作、ファッショ的囲込み戦略等)のある総幹事会社とは別の業者(指定法人とかコンサルタント会社)で行えます。そうであれば、料金・納期等の個別交渉も、総幹事会社の行政との談合サービスも不要に出来るし、総幹事会社を牽制することも出来るようになります。結果、基金の業務展開のイニシァティブを総幹事会社から奪取出来ることになります。これを達成することで、<基金業務の運営>から脱却して<基金業務の経営>のレベルに移行できることとなります。

最近、基金で流行ものになっている「年金ALM」とか「指定年金数理人」等のサービス提供に際して、多くの基金で総幹事会社の戦略のまま唯々諾々と採用・実施していますが、Ⅱ型やⅠB型の基金では肝心の数理データを信託・生保に握られているのですからやむを得ないことです。更にこういう話しもあります。Ⅱ型やⅠB型の基金では信託・生保に数理データ(自基金の、自基金がコスト負担しているもの)の提出を求めますと、拒まれるとか嫌な顔をされるとか、中には恫喝する者もあるという、とんでもないことがまかりとおっているのです。

そのような信託・生保に対して、関西の基金では常務理事・事務長がどやしつけるそうですが、関東の基金は皆さん紳士(実は、総合職の成れの果て!)ですから丸く納めてしまうのだそうです。又、それを許容している基金の体質を考えると、道は遥か彼方、「受託者責任」とか、「ディスクローズ」とか「給付改善」とか「資産運用の効率化」等は夢の又夢のことに思えます。そういう、立派なことを言う前に、直ちに基金事務局の足下を固める意味で常務理事・事務長は自基金のⅠA型移行、更に出来うれば指定法人採用等を断行しなければ職責を全うしたと言えないかもしれません。始めに、<基金業務の機械化>ありき、なのです。未だに、会計の預貯金出納長・支出実績簿・補助簿・総勘定元帳の手書き(担当者がうんざりしているはずです)のハイコストや、年金予算の電卓算出(数年前からパソコン予算システムが総幹事や指定法人から無料提供されている)や、Ⅱ型やⅠB型の業務委託費のハイコスト(下表参照)等を残存させているのであれば、資産運用の効率化などとても出来たものではありません。

図表24 業務委託費比較表

また、母体企業や加入員等へどう言い訳するのか、どう受託者責任を果たすというのでありましょうか。こういう実態は、とてもディスクローズなどし得ないでありましょう。知らしめずの素知らぬ振りを押し通すことになるのでしょう。指摘されたときには言い抜けが用意されていて、基金の業務委託に関する料金・機械・総幹事・指定法人・官庁事務等々の実態に疎い常務理事・事務長が「アウトソーシング」ですと言うのです。一部にⅠA型等からⅡ型又はⅢ型(?)等に戻る基金が出てきているように聞きますがアナクロニズムも極まったということではないでしょうか。純正アウトソーシングならともかく。

つまり、<基金業務の機械化>を端初にして基金自体がインフラを持つことで、人的・物的に弱体と言われる基金事務所の基盤は確立されます。併せて、ⅠA型基金の年金支払業務を含めました全業務(適用・中脱・掛金・裁定・給付・会計・福祉等)は、単独設立型基金の平均的な規模の加入員3500人・年金受給者1500人程度であれば、事務長と職員1人でどうにか対応でき(機械化されていなければ職員3人は必要)、ローコスト事務所に変貌出来るのです。ましてや、資産運用の効率化を一層推し進めなければならないときに足下を固めていないまま、狩猟民族の跋扈するグローバルな金融の世界に立ち向かっていくのは余りに無謀・ハイリスクです。基金の資産運用業務が重要度を増している中で、戦略武装を確保するためには<基金業務の機械化>は必須になるのです。

しかもこの際、スポンサー自身が運用効率をあげることによって掛金負担を軽減しようとする意欲が薄れるようなことであれば、最終的には年金費用を含めた総人件費の拡大を押さえることも難しくなってしまうのである。その結果、給付が約束された確定給付年金であるにもかかわらず、加入者が年金給付を手にできるかできないかということすら起りかねないのである。

Koen De Ryck 「年金運用の潮流」-到来するプロの時代

証券アナリスト・ジャーナル1997年6月号

要するに、<基金業務の機械化>に始まり、代行型から加算型へ、単独設立から連合設立へ、総幹事から専門業者へ、運営から経営へ、総合職から専門職へ、企業財務のオフ・バランスからオン・バランスへ、掛金引上げから資産運用効率化へ、総利回り指向からデフォルト回避指向へ、お任せ運用から戦略アセット・ミックスへ、本邦系運用機関から外資系運用機関へ、5.3.3.2運用商品からオルタナティブ運用・商品ファンド・401(k)へ等々、フレーム・ワークの刷新を勧めることで、これに派生・付随して基金の独立性・自主性が醸成され、その上に<基金経営のビジョン、基金哲学>が確立されてくることになるのです。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →