2.基金解散と代行返上の真因

●年金が一時金に化ける

Q 66歳で厚生年金請求、基金解散となり私の年金ライフプランが破綻した! (厚生年金43年、うち基金23年の昭和13年2月生まれの女性)

Q こんにちは。

A お待たせいたしました。お座りください。256番さんですね。

Q はい、これ受付票。

A ありがとうございます。66歳ですか? それで、どのようなご相談でしょう?

Q 実は、年金請求をしてないのですけど、どうなりますか。それに、基金が解散するとか、言うんですが・・・・・・・

A えっ、待ってください! 66歳になりましたよねぇ。年金証書、無いんですか?

Q 年金手帳は有りますけど。

A 年金請求書類の提出はしてないんですね。60歳になったとき、出してないんですか?

Q 出すんだったの? ずっと働いていたので、退職したら出そうと思っていましたの。

A そうですか。年金手帳を拝見します。年金加入記録を調べますので。

Q 何か、不都合なことがあります?

A 5年の時効というのがあるんですよ。66歳ですと、60歳で年金受給権発生して、5年経過した1年分が時効となり、年金が受けられなくなります。でも、ちょっと、待ってください。60歳のとき、給料は高かったですか?

Q さて、どうだったでしょう。・・・・・・・そういえば、60歳から下げられたわ。

A そうですねぇ。この記録ですと、50万円が22万円に変更されています。そうすると、5年を経過した60歳の時点で、在職老齢年金が一部受けられたのですが、それは時効で消滅します。

Q 受けられないの? それはもらえないの。ふぅ~ん、なんだか、おかしな話ねぇ。

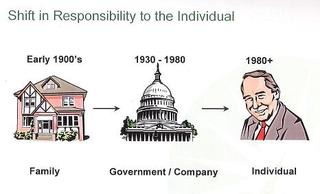

A 現行の厚生年金保険法は、請求主義の方式を取っていますので、ご本人の請求がない限り年金裁定をしません。法体系構築上、請求主義をとっていれば、時効という方式が内包されることになります。このことは、官僚の責任回避の方策とも、個人の意思尊重とも言えて、なかなか難しい問題ですよねぇ。「知らなかった」では、時効回避はできませんから、よくよく年金制度をご承知いただかなければならないのですが、では、行政サイドは「知らしめている」か、と言えばそれも限界があります。とすると、防衛的に国民サイドの意識が高いことが必要になります。もはや、日本でも依存的心情は通じなくなってきているのですねぇ。年金も、自分の年金は自分で作る時代になっていますので。

Q よきに計らえ、の時代ではないということね。

A ええ、同じ、厚生年金の老齢年金でも、一人一人中身が違うんですよ。その中身を作るのは、ご自身なんです。提供されているフレーム・ワークをどのように組み合わせ、ご自分の年金を作るかということです。

Q 「提供されているフレーム・ワーク」っていうのが分からないのよね。

A そうですねぇ、年金制度が複雑多岐になってしまいましたから。例えば、年金支給開始年齢、失業保険、在職老齢年金、繰り上げ・繰り下げ、加給年金、振替加算、厚生年金基金、基金解散・代行返上、確定拠出年金、高年齢雇用継続給付金、遺族年金、障害年金、国民年金、寡婦年金、共済年金・・・・・・・等々、ここの窓口でもすべてを説明できる人はいないほどですから。

Q じゃあ、どうやりますの、相談を。

A 年金手帳を見せていただいて、まず、コンピューターで年金制度の加入状況を確認・把握してその方に「提供されているフレーム・ワーク」をご案内することになっています。

Q そお。私自身の年金受給条件を示してもらえるの?

A そういうことです。それで、今しばらく働かれるのですか。

Q この2月で退職します。

A そうですか。そうすると、60歳の時点は時効ですが、61歳から65歳までの4年間の在職老齢年金が清算されます。

Q まとめてもらえるのね。

A ええ、それに65歳から請求時までの在職老齢年金と基礎年金が過去分として支払われます。

Q それじゃあ、5年分がまとめて払われるということ。

A ええ、5年を経過した1年だけ時効になりますが、5年分は一時金で振り込まれます。

Q まとまったお金ねぇ。

A ええ、60歳で退職していた人などでは1千万円くらい受けられる人もいます。

Q そお。

A それで、退職は2月末ですか?

Q 29日の末日退職。

A そうでしたら、3月分は在老(在職老齢年金.のまま払われますが、4月以降は退職改定が行われ、将来分は偶数月15日に終身給付が始まります。

Q 大体、分かりましたけど、厚生年金は私が死ぬまで「年金」でもらえますよね。

A はい、「終身年金」です。死亡月までです。

Q 会社の年金は、そうとは限らないみたいなので!

A ええ、はじめから確定年金で15年とか10年とかに決まっているのもありますねぇ。

Q 突然、一時金になってしまうのもあるんでしょう。

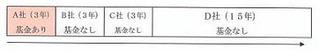

A 会社の年金、企業年金はいままでは「適格退職年金」と「厚生年金基金」でした。適格退職年金は一般的には有期で10年とか15年で終了しますが、厚生年金基金は終身が原則です。ところが、最近の基金解散や代行返上に際して終身の原則が崩れてきています。代行返上の場合は、厚生年金で終身給付されますが、基金解散の場合、終身であった加算部分とプラス・アルファ部分は一時金に化けてしまうことが一般的です。基金によっては有期年金になるところもありますが。

Q 私の会社では厚生年金基金なんですけど、解散することになって年金じゃなく一時金になるみたい! 年金で老後を考えていたのが、それが出来なくなるみたい。

A 基金解散ですねぇ!

Q 年金を一時金にするって、会社の勝手に出来ますの?

A 勝手には出来ませんが、・・・・・・・その前に、会社の厚生年金基金は「代行型」でしょうか「加算型」ですか?

Q さあ、どうでしょう?

A この記録(被保険者記録回答票)ですと、基金番号●○●番の基金ですねえ。ちょっと、お待ちください。・・・・・・・この名簿ですと「単独・加算・Ⅱ型」のようですねぇ。退職金の一部が年金化されていますか?

Q そういえば、50%とか言っていたみたい・・・・・・・。

A そうですか、それでしたら、加算部分は一時金でも、基金の代行部分は「企業年金連合会」(http://www.pfa.or.jp/)から終身給付されますよ。

Q 連合会から?

A ええ。

Q 連合会って?

A 厚生年金基金を中脱退した人の年金を支払っている団体です。

Q 何処にありますの、それって。

A 平成16年3月に移転予定で、東京港区の芝公園(TEL03ー5401ー8711)です。

Q そお、ということはその代行部分というのは終身なんですね。支払者が変わるだけなの?

A とも言い切れないんですが・・・・・・・、連合会の支給基準によって支払われるようになるんで、従来の基金設立メリットというのは無くなり、細かいところで相違が出ます。

Q それでも、終身給付なのね!

A そうですねぇ。

Q 聞きに来てよかったぁ。助かるわ。女ひとりの老後計画のし直しかと思っていたので。

A ご主人は?

Q 独身なの。

A そうですか、老後が心配になりますよねぇ。定期的に終身受けられる年金があれば、まずは安心ですからねぇ。よろしかったですねえ。でも、加算部分は一時金ですか?

Q まだ、解散の案内が来ていないの。どうなるのか、わからないわ!

A 年金か一時金か、の選択肢があると思いますので・・・・・・・。新企業年金になるのかな・・・・・・・。

Q 年金にするわよ。

A それがいいですねぇ。よくよくあなたのところの基金にお聞きになって確かめた方がいいですよ。基金により、まちまちですから。これ(<解散とはなにか>)をご覧になってください。ある基金の事例ですけど・・・・・・・

Q いただけますか?

A どうぞ。それに、これ(プラス・アルファ部分の清算)は代行返上基金の事例ですが、プラス・アルファ部分の清算がわかりやすいのでご覧ください。3つの選択肢がここの基金はあるようです。

Q それって何なの?

A プラス・アルファというのは、基金設立のとき、代行部分にその基金独自の全額会社負担による上乗せ給付をしないと、基金設立が認可されなかったもので、すべての基金にこれが付いています。

図表35 プラス・アルファ分の行方

Q それも、一時金なの?

A ここの基金は、終身年金と5年有期年金と一時金の3つの選択肢ですねぇ。

Q 私の基金は、どうなるのかしら? 基金に確認してください。

Q ええ、すぐしてみるわ! でも、年金で払うと約束していたものをどうして一時金にしてしまうのかしら? そんなに簡単なものなの?

A 日本のインフラは虚弱体質なんですねえ。年金の受給権保護については確立していないのが実態で、受託者責任も曖昧なままですから。日本では、ようやっと問題として浮上してきた段階なんです。これからも、数多くの愚行を繰り返しつつ、少しずつ展開していくのでしょう。その意味では、新企業年金に期待したいものですが、まだまだ多くの紆余曲折があるんでしょう。

Q 私の人生が終わっちゃうわ!

A ほんとに、そうですねぇ。

Q でも、全部が一時金ではないのね。少しは安心したわ。しっかり基金に聞いて見ます。

どうも、ありがとう。

A よい、老後をお過ごしください。

Q ハッピィ、ハッピィに行くわ!

●多額な不足金発生

Q 厚生年金基金の決算報告書に多額な不足金が計上されているのだが、どうしたことだろう。確か、今まで不足金ではなく、剰余金だったが。

Q おはようございます! 今日も混んでいますねぇ。

A ええ、おかげさまで商売繁盛! です。

Q ところで、今年も基金から決算報告の広報誌が届いたのだが、今年、突然、不足金が計上されているのだが・・・・・・・。

A う~ん、突然ですか?

Q そお、ちょっと前までは剰余金だったのに。突然、大きな不足金に変わったんだが。

A 会計方式について、基金から連絡はありませんでしたか。

Q さて、知らないねぇ。

A そうですか。ここの窓口では、基金の決算についてはご案内できませんけど、オフレコで私の知る限りのことでよろしかったらお話させていただきます。

Q それでいいですよ。

A さて、う~ん、どこから話しますかねぇ。

Q 簡単でいいよ。

A といわれても、・・・・・・・。そお、バランス・シートってご存知ですか?

Q 会社の決算で使っているやつかな。

A ええ、貸借・損益計算書です。基金の決算も、制度発足以来そのバランス・シートで決算をしています。

Q そうでないところもあるんだ!

A はい、国の厚生年金などの決算はバランス・シート方式ではありません。単式簿記のこずかい帳決算です。

Q ふう~ん? それで、どんな問題があるのかな。

A 単式簿記と複式簿記、さらに簿価主義と時価主義の違いということになります。

Q そお。

A 単式簿記と複式簿記の違いは役所経理と会社経理の違いですねぇ。バランス・シートが有るか無いかの違いなんですが、ものの見方、ものの考え方の違い、世界観が違うんですねぇ。

Q そお。

A さらに簿価主義と時価主義の違いは、多少図式的な説明になりますけど、会社経理と基金経理の違いということになりますねぇ。

Q そお。

A たとえば、以前に買った不動産の経理処理で、簿価主義は購入当時の金額のまま計上します。値上がりした部分は含み益という考え方です。時価主義であれば、現在値に修正されて計上され、含み益という考え方はとりません。

すると、簿価主義では資産のバブルが発生します。時価主義であれば、バブルは基本的にありえません。

Q なるほど。

A バブルという意味では、役所経理の単式簿記も同様です。次年度以降の収入を大前提にしていますので、常にバブルを内包しています。

Q そお。

A つまり、日本の企業会計インフラと行政会計インフラは、右肩上がりの経済を前提にしてバブルを生み出し、先送りが許容されるシステムになっているわけです。都合がいいんですよ、彼らには。使い勝手がいい経理になっているのです。

Q そお。

A それで、今回、基金が不足金を発生させた件は、複式簿記の簿価主義であった基金経理に企業会計より一足先に時価主義(平成9年)が採用されたので、突然、債務が巨額化したというわけです。

Q そお。

A そうなると、政府から預かっている「代行分」は企業にとってお荷物以外の何物でもなくなってきたのです。「代行分」の資産運用で稼ぐノウハウは日本企業には無いですから。日本株式会社は製造業ですから。

Q それで、いっせいにどこの会社でも代行返上に雪崩込んでいるんだ。

A 図式的には、大まかにそう言えると思います。

Q そうなんだ、これで大分すっきりしましたよ。もやもやが晴れてきました。どうも、ありがとうでした。

A どういたしまして。

●時価会計採用でどうなるのか

Q 厚生年金基金の決算で時価会計採用と聞いたが、どのような問題が発生するのだろう。

Q もう、終わりですか?

A どうぞ、機械を使わない問題でしたら、かまいませんですけど。

Q 年金の請求は済んでいるんだが、ちょっと、聞きたいことがあってきたんだけど・・・。

A お座りになってください。どういうことでしょうか?

Q 実は、会社で営業の役員をやっていたのだが、年金とか、会計とか、厚生年金基金についてまったく知らないんだ。いまさら会社に聞くのは気が引けるので、ここへ聞きにきたわけ。

A そうですか、この窓口は公的年金の年金請求や年金受給が中心の年金相談ですから、年金制度の会計とか財政の話になりますと、一般論程度しかお話できませんけど。

Q それで、結構。

A で、どういうことですか?

Q 基金で時価会計を採用するとか聞いたが、会社ではまだだったよね。

A 会社はまだですね。でも、近々そういうことになるようですねぇ。

Q それで、基金はもう時価会計になったのかな。

A ええ、なっていますよ。

Q そうすると、どういうことになるのだろう。

A はい、時価会計ということは、保有資産の評価をその時点の時価で評価するということですから、その評価額が直接決算計上されることになります。

Q 時価って言うと・・・・・・・。

A はい、会社経理で簿価というのがありますよねぇ。

Q 買ったときの値段というやつだね。

A ええ、それを現時点で評価して決算計上することを時価会計といいます。

Q そお。評価の方法って決まっているのかな。

A いえ、いろいろ問題が有りまして定まっていないのもありますね。不動産、株式、債券、投資信託、外株、ヘッジファンドなどいろいろありますから。基金の資産運用も多岐にわたってきています。

Q そお。基金でそんな運用もしているんだ。

A ええ、資産配分とか分散投資とかリスク管理とかを科学的に計画して、グローバルな運用環境に基金スタッフは立ち向かっています。その点、基金に蓄積された資産運用ノウハウは、日本経済にとって初めてのことでもあるし、貴重なものだと思います。

Q そお。

A ええ、ですから、こういう場面で時価評価になると、いっそう保有資産のリスク管理を徹底しなければならないと思います。

Q なるほど。リスク管理?

A 基金でも、始まったばかりで試行錯誤の最中です。

Q そお。基金の仕事って面倒なんだねえ。

A そうですけど、皆さんの大切な老後資金ですから、誰かがやらなければならないですよね。フットライトはあたりませんけどね。

Q がんばってもらわなければならないねぇ。

A そういうことになります。

ただ、現在の基金会計のフレーム・ワークでは、資産の保全は基金全体の

勘定として経理されます。

Q ということは?

A 個人資産のセキュリティの面では不十分なんです。実は、会社役員等の恣意が入りやすい点がクリアーされていません。

Q というと、現実にそういうことが行われているというのかな。経理とか人事の役員だろう。

A ええ。会社都合という美名に隠れて粛々と行われています。年金というものに対する認識に欠ける役員が多いというより、そういう認識がまだ日本では形成されていないといったほうが正しいのかも知れません。

Q そう。

A 基金の年金も、まだ個人勘定になっていませんので、どんぶり勘定になりやすいんです。つまり、資産保全の点では、欠けるところがあるわけです。

Q そう。時価会計ですべて解決というわけではないのか。

A ええ、ようやっと、スタート台に立ったところです。基金がフロント・ランナーになって日本経済の実験が始まったところです。

Q そう、大分理解できました。

A 少しは、お分かりいただけたでしょうか。

Q 早速、本を読んで勉強してみるよ。

A それがよろしいですねぇ。

Q ありがとう。ちょっと、遅くなってごめんなさいよ。

A どういたしまして。

【出所:「Q&A年金の行方(基金解散と代行返上)」 平成15年】

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

いらっしゃいませ! 以下のキ-ワ-ドをコピペして、右サイドの「このブログ内で」検索をお楽しみください。→ DB DC 年金カウンセリング 若い人 年金カウンセラ- 日本版401k 勝手格付け 確定給付 運用 確定拠出 年金履歴書 もらい損ね年金 基金広報誌 年金図表 401k調査旅行 アセット・ミックス 年金証書 イリノイ大学ブリーフ 年金の行方 組織 受託者責任 厚生年金基金アーカイブ 分散投資 フリ-ランス 代行返上 基金解散 企業年金連合会 業務分掌表 主婦 事例 iDeCo 年金eBook ポ-トフォリオ 加入員台帳 年金手帳 利差益 年金支給開始 年金のキホン 年金の加入記録 年金の仕組み 年金の請求 年金生活 ROE投資 老後 自分年金 年金加入歴 事例で学ぶ アメリカ年金 年金加入期間 加給年金 素材抜粋 読書 国民年金 厚生年金 厚生年金基金 GPIF PDF

もらい損ね企業年金 惚けた遊び …… 外に、あなたの年金フレーズ、キィワ-ド、疑問点を検索してみてください。必ず、お役に立ちます! ご訪問、ありがとうございます。先ずはお楽しみください。

みんなの年金・基本のキ・10問です! →

みんなの年金・基本のキ・10問です! →