はんぺんとは、(1)鱈などの白身魚の身を、卵白と山芋を下ろした物と一緒に擦り合わせる(2)塩・酒・砂糖・ミリンなどを加え、さらに擦って味を調える(3)皿などの型に入れて、型ごと10分くらい湯煎する(4)はがして完成。間違っていたら指摘して欲しいんですが、静岡で有名な「黒はんぺん」は、白身魚ではなく、鯖や鰯を使って、魚醤なんかも入れるらしい。そういうわけで灰褐色の外観になります。楕円形に形を整え、半分を潰す。肉厚の部分と薄い部分の触感の違いを楽しむらしい。これが「はんぺん」の名前の由来に関係するのでしょうか。当然ながら、ふわふわ感は無し。山芋も入っていません。そして青海苔とや鰹節を掛けて食べる。写真は、紀文とキリンビールのコラボレーションの、紀文の製品。ところで、一つ疑問なのが、静岡の「つみれ」って、どういうものなのでしょうか?

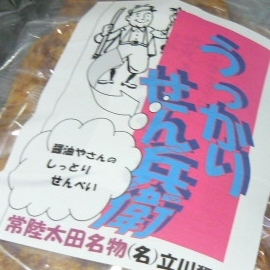

鹿嶋市内のマルヘイストアで見かけたので、ついに購入。今回のはヤマグチ製菓の商品。木の葉パンは楕円の長い方が9cm、短い方が6cmほどで、これが七個入って¥420。うたい文句の、「甘食よりサクっとして卵パンよりしっとり」意外に表現のしようがない。柔らかめのバタークッキーという感じです。私の好きな味です。パッケージには銚子の観光名所のイラストが大げさに描いてあります。例えば、「日本一早い日の出」>実際は地軸の関係で日本一は元旦前後の10日ほどだけだそうです。さて、原材料。小麦粉、砂糖、全卵、マーガリン、重曹って書いてあって、最後に、醤油って何?銚子は隠し味は全て醤油なのかな。

日曜日の昼頃、栃木県の食べ歩きの番組を日本テレビでやっていました。その中で、気になっていたのが、干瓢の卵とじ。今日になって、引っかかりの理由がわかりました。私は茨城県古河市出身ですが、幼少の頃、親戚かどっかで食べたんですよね。熱々のみそ汁や醤油汁に、刻んだネギと溶いた卵と刻んで湯がいた干瓢を放り込んでさらに温める。考えてみたら、何十年もみていない。まあ、この程度なら作れそうですけど。古河市は茨城最西端で、栃木の文化が入りやすい地理条件があります。意外と私の忘れている郷土食があるのかも知れません。

昨日は、テレビ東京の所ジョージの番組を見た。不定期に県民食を紹介するコーナーが登場する。今回は群馬県で、群馬県伊勢崎市は、もんじゃの街で、伊勢崎市にもんじゃが広まった理由は、終点が浅草の東武伊勢崎線にのって伝わったという説があるという。しかし、茨城県では、鉄道を伝って伝わった食文化は皆無ではないでしょうか。伊勢崎のもんじゃは、「カラ」という隠語で、カレー粉を、「アマ」という隠語で、苺シロップを入れるそうです。美味しいのか判りませんが、大洗・水戸のクロンボよりは先進的な味なのかもしれません。

ジャスコ鹿嶋店で、空弁特集をやっていて、「秘伝・八丁味噌・名古屋名物・みそかつサンド」を買ってきました。¥580なり。私はスーパーの、駅弁・空弁特集には否定的です。やっぱり、現地で食べるからこそ、割高でも買う気になるのだと思います。今回は、二割引処分になっていたんで・・・。まあ、それは置いておいて、カツやパン生地に染みこんだ特製味噌は、愛知県を代表する食品、八丁味噌です。八丁味噌とは、中世に松平氏の本城、岡崎城から、八丁の距離にあった、八町村で造られた味噌のことだそうです。今でも愛知県岡崎市の特産品です。愛知県では、トンカツはソースではなく味噌をかけるのが常識で、みそかつが食べ始められたのは、昭和の初めのようです。

最近、気になった郷土菓子です。秋頃には、食べに行きたいなと目論んでいます。Web検索では、埼玉県及び群馬県のの菓子店がヒットするのだけど、特別視されておらず、日常的な食べ物っぽい。よって、原産地の特定には至らず。作り方の特徴としては、重曹が原材料に入っているので、皮の表面が黄色くなるらしい。具材は、餡の他に、高菜などの惣菜もあるらしい。通常のまんじゅうは、ベーキングパウダーを混ぜ合わせ、蒸かす段階で、膨らむ。これに、さらに重曹が入っているという。熊谷程度で入手できるのなら、買いに行きたいと考えています。ところで、私は初めて聞く名前だけど、一般的な菓子じゃないですよね?<-これが一番心配。

水溶き小麦粉を鉄板の上で薄く伸ばし、豚肉や葱、干海老、青海苔などお好み焼きの材料に似ているが、より安価で手に入りやすいものを乗せて焼く。語源は、焼くときにフライパンを用いたため「フライ」と呼んだという。埼玉県行田市の古沢商店の初代店主の発案。大正時代末に、店主の母親が近くの足袋工場(これも行田特産)で働く女性工員に、休憩時のおやつとして出していたという。現在でも行田市及び近郊に数十件の「フライ屋」がある。同じく行田には「ゼリーフライ」という食物がある。作り方としては、おからと茹でた馬鈴薯を、つなぎに卵と牛乳を加えて混ぜ合わせ、コロッケのようにまとめ、衣はつけずに素揚げし、ソースに潜らして出される。日露戦争の時に、戦地で「野菜饅頭」という食品を教わって、アレンジした物が始まりという説があるが、これだと明治末期には定着していることになる。名称の由来は、形状が小判形をしているので「銭」が訛って「ゼニーフライ」が語源と言われるので、「フライ」より歴史が古いとなると、話がおかしくなってくる。ただ、ゼリーフライの、フライは揚げるという意味なら納得ができる。いずれも、¥500あればおなかいっぱい。

甘食に似ている千葉県銚子市と周辺限定の郷土食。小麦粉・砂糖・卵・マーガリンなどを使って木の葉の形にして焼いた食べ物で、パンではなく菓子です。甘食は、上から見ると真円に近いが、こちらは楕円。この歴史もよく判らない。

銚子特産のお茶請け食品です。コトジツノマタ(別名:カイソウグサ)という海藻を、付着した石や貝殻を丁寧に洗って取り除き、たっぷりの水に一晩置き、その後、とろ火で1時間ほど煮込むと、どろどろになります。これを型枠に流し込んで、2~3時間もすれば、冷めて固まります。これを刻んで、鰹節をかけ、酢醤油やわさび醤油、唐辛子醤油でいただきます。このコトジツノマタは、銚子から波崎(現神栖市)に、かつては行商が訪れ、同じ物が作られたといいます。稲敷市の浮島地区でも、「かいそう」と呼ばれる食品があります。しかし、食べ方は同じですが、「天草」を使っていますので別物です。スーパーなどでも、普通に売られますが、コトジツノマタではなく、ただのツノマタが使われることがあります。こちらの方が安価で入手しやすいようです。冷やして食べないと美味しくありません。

銚子の名物に、伊達巻きという物があります。普通の正月に出る伊達巻きと違って、魚肉等は含まれず、卵100%です。食感が特徴的でプリンのような舌触り。ちょっと高価ですが、おやつとしてもお奨めです。