まず書き出す前に、この話を「ひとりの1歩」からというカテゴリーで書くかどうかを迷った。

というのも、この話は、東京日日新聞の1949年2月26日に舞い込んだ当時小学校3年生の近藤晃一さんの手紙が、すべての動きへの「最初の1歩」となったからだ。

この話は、先の戦争で終戦近くに本土へも空襲が激化。動物園の猛獣が空襲で逃げだしたら危険と動物園の猛獣が殺処分を受けた悲しい話が前提となっている。象もその例外ではなく、全国で唯一、名古屋市の東山動物園だけが、園長さんらが守り抜いて、象が2頭だけ生き残ることができた。

そして、話は象がいなくなった東京の子どもの下にある1通の投書からはじまった。

翌日2月27日に掲載になった投稿

翌日2月27日に掲載になった投稿

自分が象をみたいというのでなく、妹にほんものの象をみせたいという優しい小学校3年生の投稿。投稿は翌日に掲載され、同時に上野動物園の古賀園長さんにも届けられたという。

そして、この掲載が切っ掛けとなって、3月4日には、江戸川区の中学1年生の小野恵美子さんが100円を寄付。古賀園長が、2頭の象のいる名古屋市の東山動物園に象を譲ってもらえないかと相談をしたとのこと。さらに、名古屋の小中学校の子どもが東山動物園の北王園長に「僕たちの象をどこにもやらないで」と手紙を書いたり、上野のある台東区の子どもたちが(象をみたことのない小さな子たちのために半年でいいから、象を貸してもらうのはどうだろう~)と、台東区で始っていた「子ども会議」の2回目(3月15日)で、このお願いをまとめよう~という話に動いていった。

この話が毎日小学生新聞3月16日号に「台東区こども議会開く ぞうの問題沸立つ」のタイトルで載ったのが、下の文だ。

台東区代表は、上野動物園の古賀園長を訪ねてお願いし、さらに名古屋市の東山動物園にも手紙を送ったそうだ。

ただ、なかなか話は進まず、遂に5月5日には台東区の子ども議会は名古屋へ行き「一頭でもいいので象を貸して下さい」とお願する。 ただ、象の体調や2頭の象の1頭だけ離してつれてくることができないとの理由から、願いは叶えてもらえず・・・翌日に、子ども代表は、さらに名古市長に陳情。そこでも、市長に断られてしまう。

ところが、「このままでは帰れない」と代表のひとりが泣き出し・・・市長がその場で、市、鉄道、動物園関係者で協議。(象を貸すのは無理だけれど、「ぞうれっしゃ」を走らせ、子ども達が名古屋に象をみられるようにしよう!)と決定したという。

この「ぞうれっしゃ」の実話が、その後、1983年の小出隆さんの絵本「ぞうれっしゃがやってきた」になり、さらに藤村記一郎さんが合唱構成の歌に仕上げ、愛知の合唱団が歌いはじめ、やがて全国の合唱団に歌い継がれて行くようになったそうだ。

というサイトを見ると、全国に広がった様子の一端を知ることができる。

一人の小学生の妹を思う気持ちが、戦後民主主義で生まれた子ども会議での子ども達の議論につながり、大人達を動かしていった! この話を知って、もっともっと多くの人に知ってほしいと思った。いまの長期政権の嘘や誤まみれたまみれの大人の国会が、ほんとうに恥ずかしくなった。

ただ、実は私もつい最近までこの話を知らなかった。近隣の大ホールで、6月にこの「ぞうれっしゃがやってきた!」のイベントがあると知って、この話を知ったばかりだ。

帝国憲法から民主主義を謳った日本国憲法の施行に至った、1947年。その2年後の1949年に子ども達が「子ども議会」を通して夢を実現したこの話。全ての国会議員に知っておいてほしい。

さがせば、あなたの家のそばでも、この演目をみられるコンサートがありそうだし、youtubeでもアップしている動画がみつかるはず。

子ども達の熱意が大人を動かしたこの話、さあ次は、これを知ったあなたが最初の1歩を踏み出すひと、1歩を踏み出している誰かの力になる人に!!!

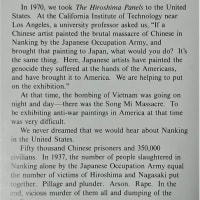

*この話にはさらに続きがあって、子ども達は国会委員会にも出向いて、「象を輸入してください」とお願いし、やがて、その願いがインドの首相に届き、上野動物園に象がインドからその年の秋にはプレゼントされて届いたのだ。夢は叶う!

国会に行った時の記事も下に転載しておく。

毎日小学生新聞5月15日

毎日小学生新聞5月15日