2014年12月27日、お参りしました。

建仁寺は、臨済宗建仁寺派の大本山です。開山は栄西禅師、開基は源頼家です。鎌倉時代の建仁2年(1202)の開創で、寺名は当時の年号から名づけられています。山号は東山です。諸堂は中国の百丈山を模して建立されました。創建当時は天台・密教・禅の三宗兼学でしたが、第11世蘭渓道隆の時から純粋な臨済禅の道場となりました。

方丈の拝観料500円です。

京都市東山区大和大路四条下る小松町

map

北門

鐘楼、陀羅尼の鐘

方丈

慶長4年(1599)恵瓊が安芸の安国寺かせ移築したもので、銅板葺の屋根は、開山栄西禅師800年大遠諱を機に、建立時の杮葺に戻されました。本尊は東福門院寄進の十一面観音菩薩です。

大雄苑

白砂に緑苔と巨岩を配した枯山水の前庭です。

方丈内部です。

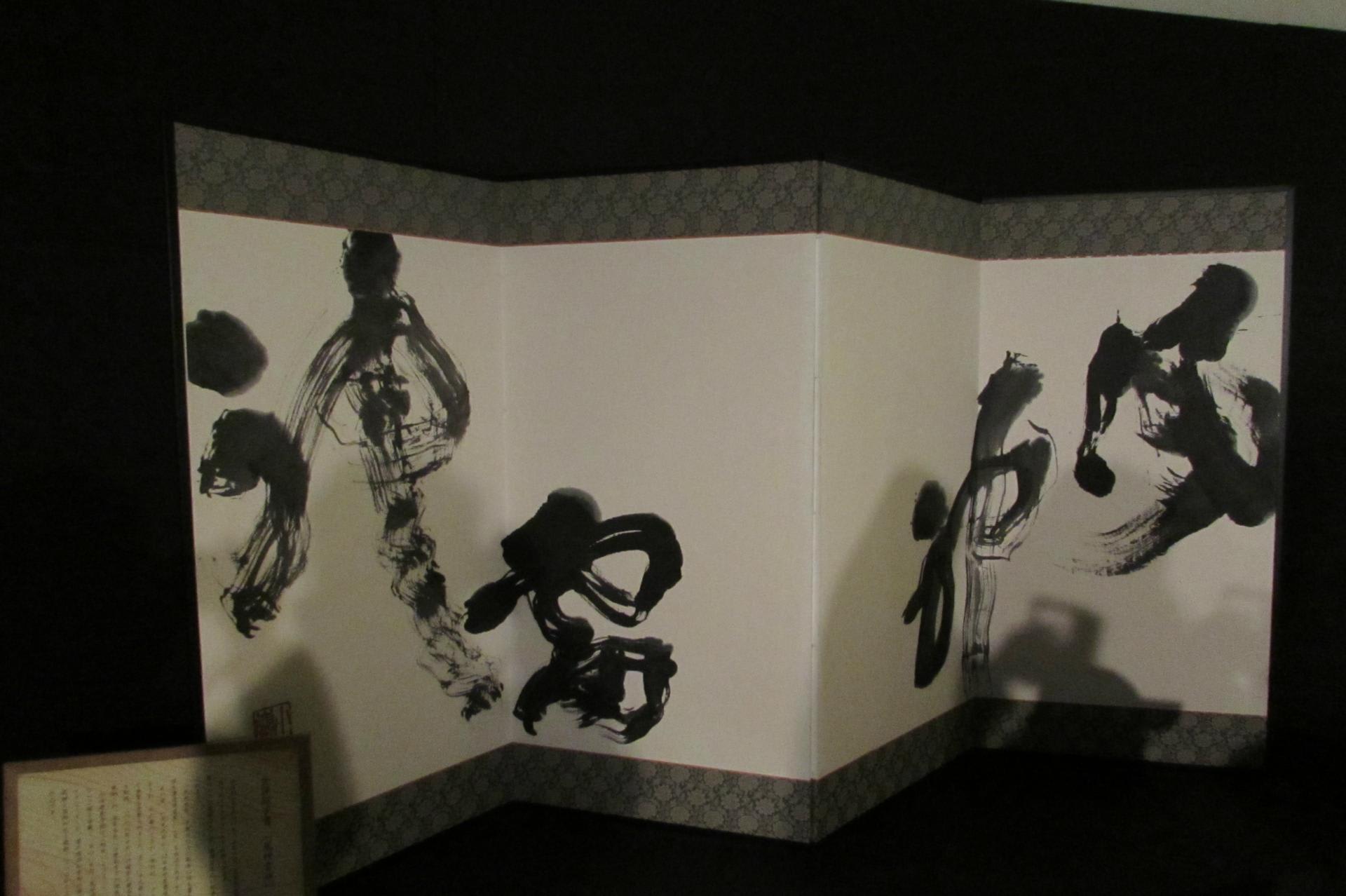

大哉心乎

ここにいるだけで、こころ静かに自らと向き合える

栄西禅師が説いた「大いなるかな心や」-人のこころは本来自由で大らかである-

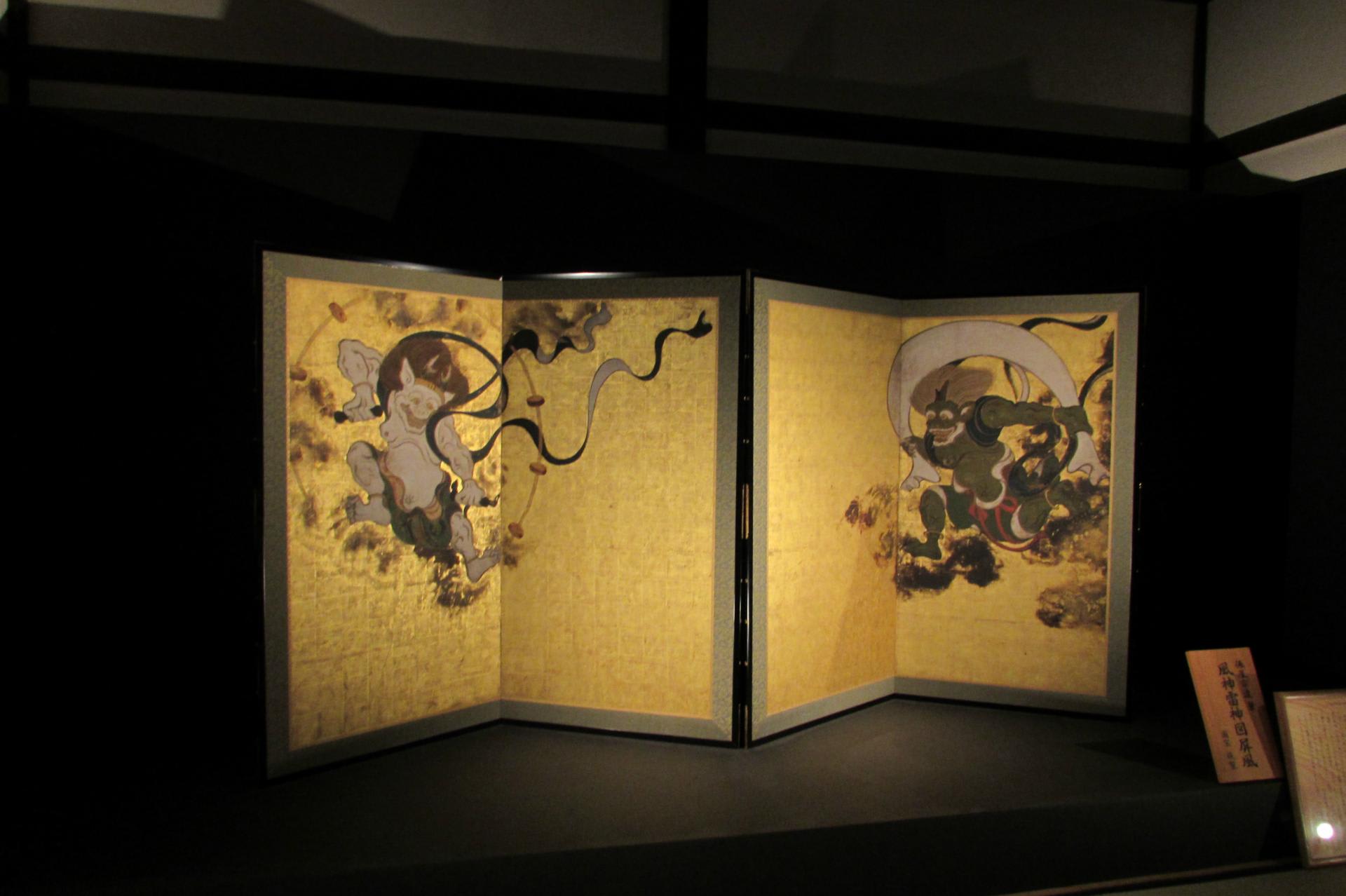

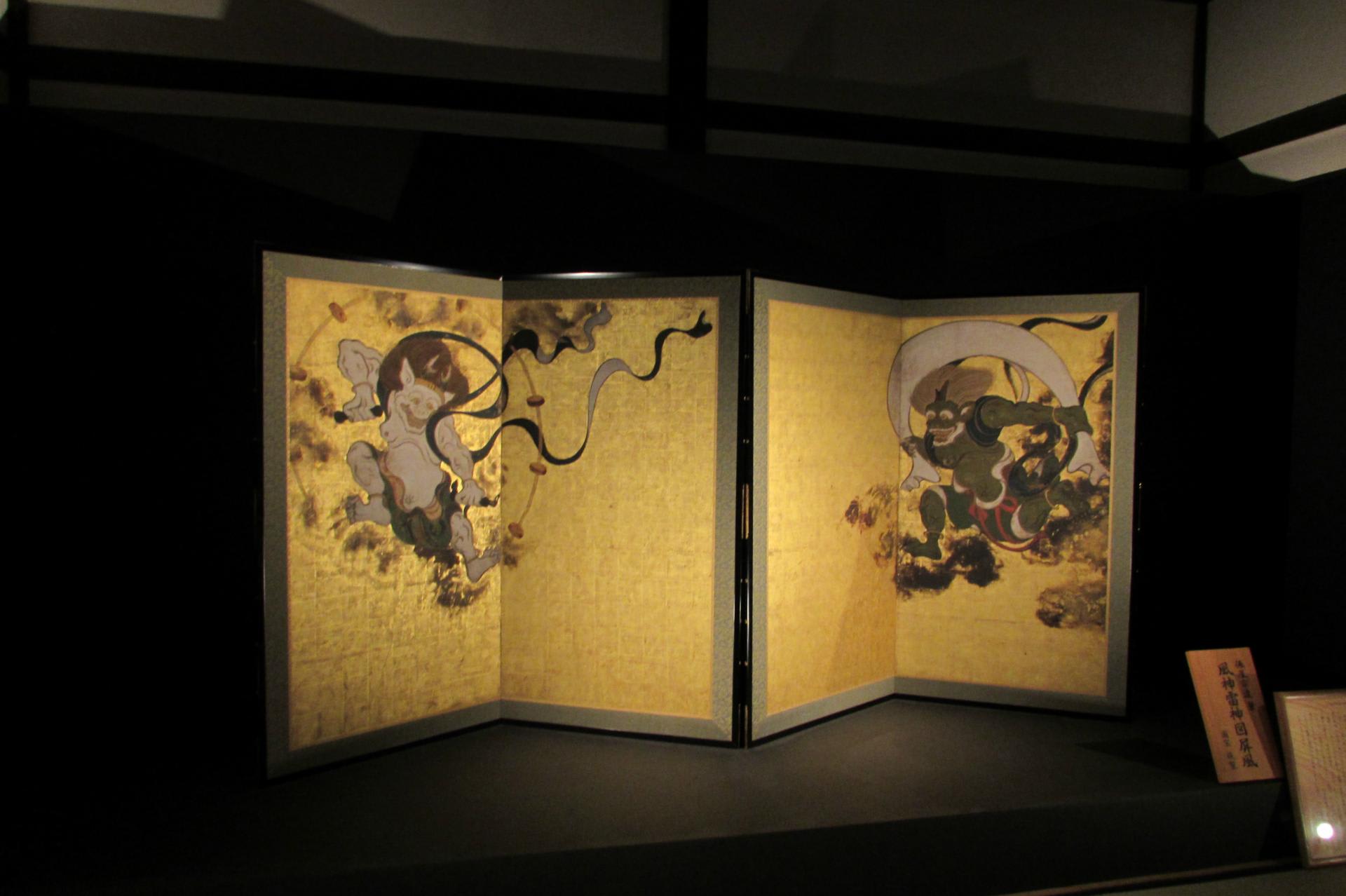

風神雷神図屏風

本図には落款も印章もありませんが、俵屋宗達の真作として、しかも晩年の最高傑作とされています。二曲一双の屏風全面に金箔を押し、右双に風神、左双に雷神を描いています。

風神雷神

金澤翔子書

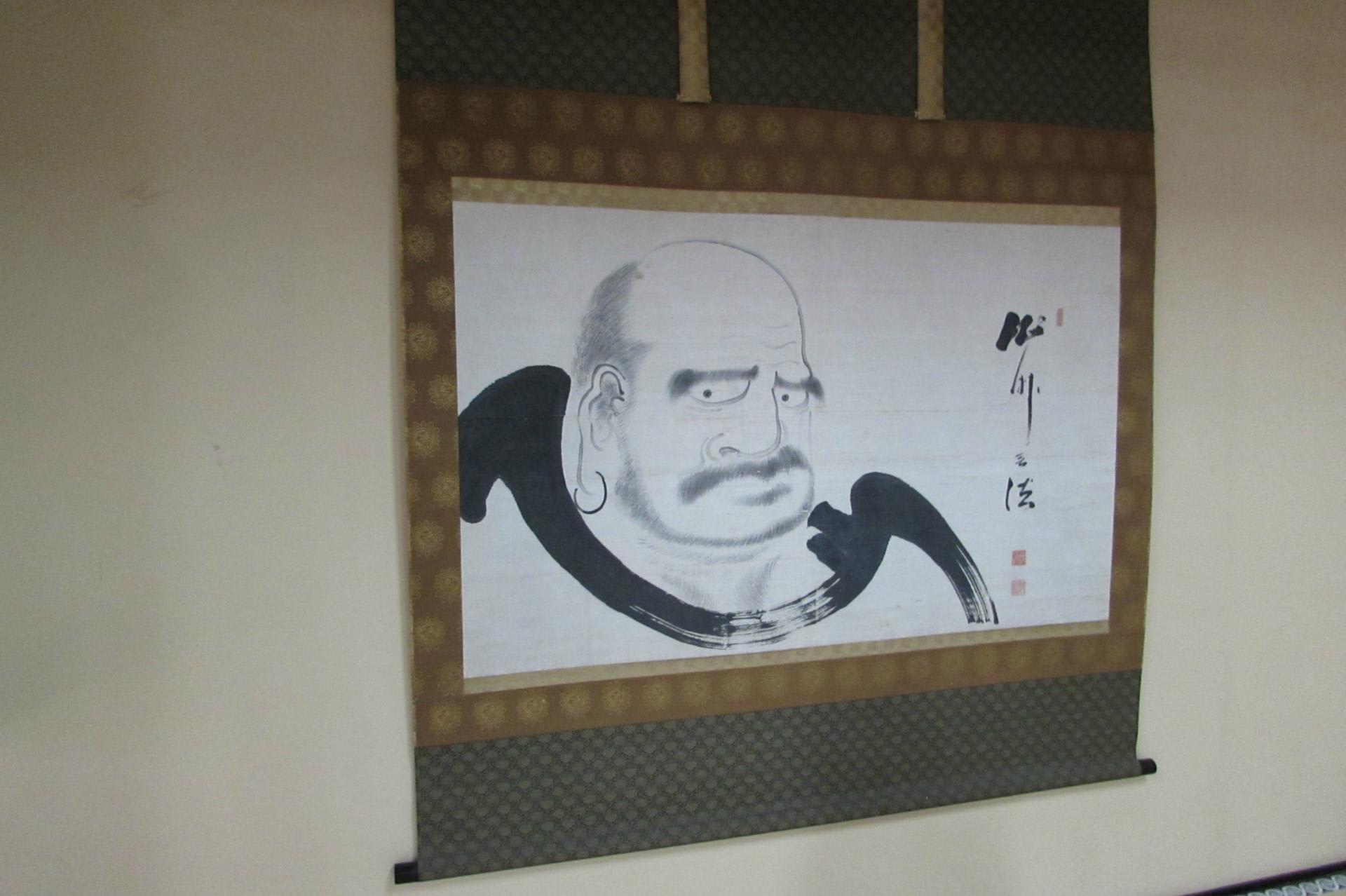

雲龍図

海北友松によって桃山時代に描かれた方丈襖絵です。(重要文化財)

琴棋書画図(重要文化財)

坪庭

対馬行列輿

地水火乃庭

欄間

鐘

鐘楼

法堂

明和2年(1765)上棟、五間四間・一重・裳階付の堂々とした禅宗仏殿建築です。

勅使門(重要文化財)

銅板葺切妻造の四脚門で鎌倉時代後期の遺構を今に伝えています。柱や扉に戦乱の矢の痕があることから「矢の根門」「矢立門」と呼ばれています。元来、平重盛の六波羅邸の門、あるいは平教盛の館門を移築したものといわれています。

三門(望闕楼)

大正12年、静岡県浜名郡雄踏町山崎の安寧寺から移築したものです。空門・無相門・無作門の三解脱門で、「御所を望む楼閣」という意味で「望闕楼(ぼうけつろう)」と名づけられました。楼上には釈迦如来、迦葉・阿難両尊者と十六羅漢が祀られています。

久昌院

鷺

開山堂

浴室

明星殿

建仁寺は、臨済宗建仁寺派の大本山です。開山は栄西禅師、開基は源頼家です。鎌倉時代の建仁2年(1202)の開創で、寺名は当時の年号から名づけられています。山号は東山です。諸堂は中国の百丈山を模して建立されました。創建当時は天台・密教・禅の三宗兼学でしたが、第11世蘭渓道隆の時から純粋な臨済禅の道場となりました。

方丈の拝観料500円です。

京都市東山区大和大路四条下る小松町

map

北門

鐘楼、陀羅尼の鐘

方丈

慶長4年(1599)恵瓊が安芸の安国寺かせ移築したもので、銅板葺の屋根は、開山栄西禅師800年大遠諱を機に、建立時の杮葺に戻されました。本尊は東福門院寄進の十一面観音菩薩です。

大雄苑

白砂に緑苔と巨岩を配した枯山水の前庭です。

方丈内部です。

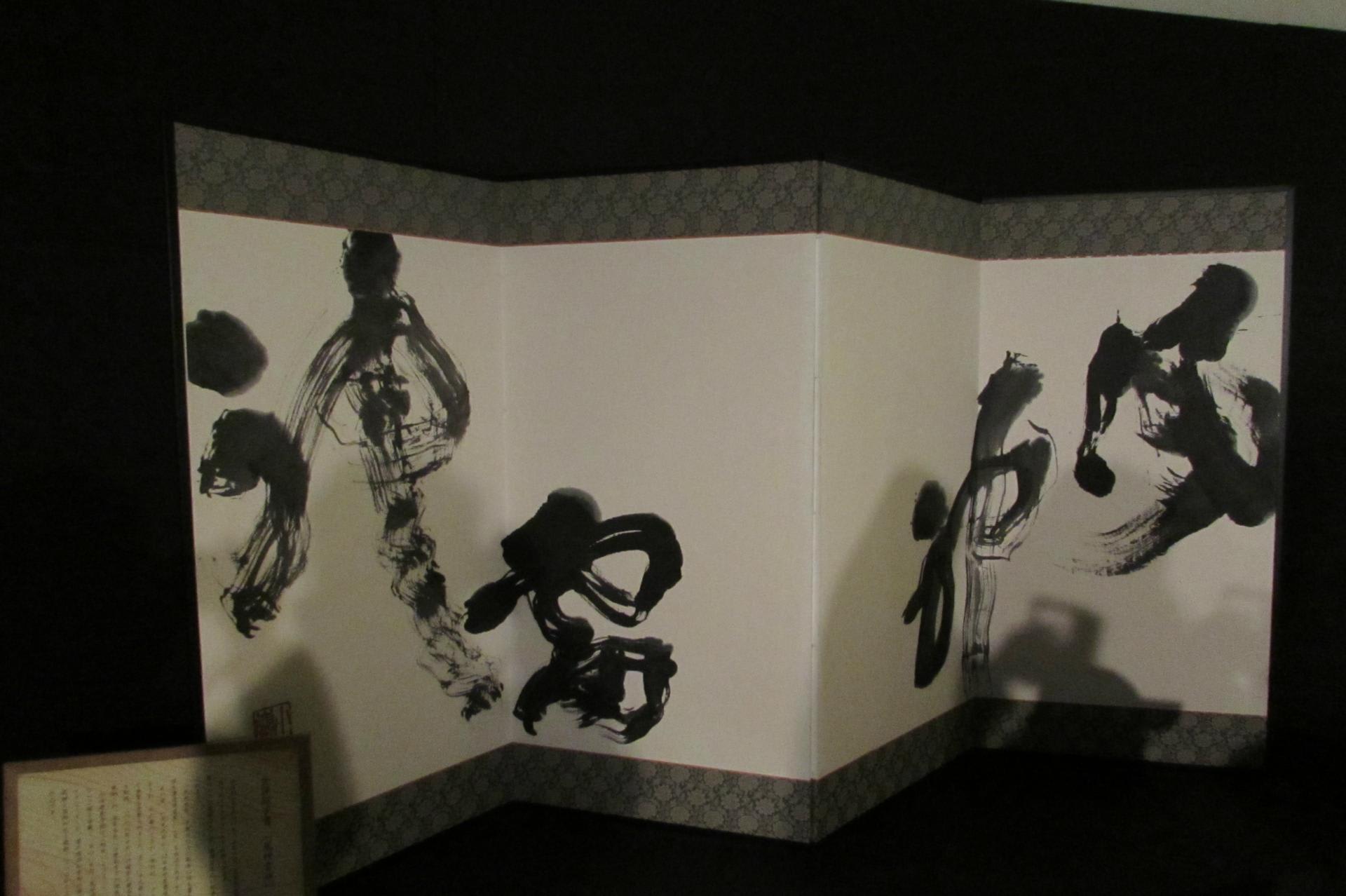

大哉心乎

ここにいるだけで、こころ静かに自らと向き合える

栄西禅師が説いた「大いなるかな心や」-人のこころは本来自由で大らかである-

風神雷神図屏風

本図には落款も印章もありませんが、俵屋宗達の真作として、しかも晩年の最高傑作とされています。二曲一双の屏風全面に金箔を押し、右双に風神、左双に雷神を描いています。

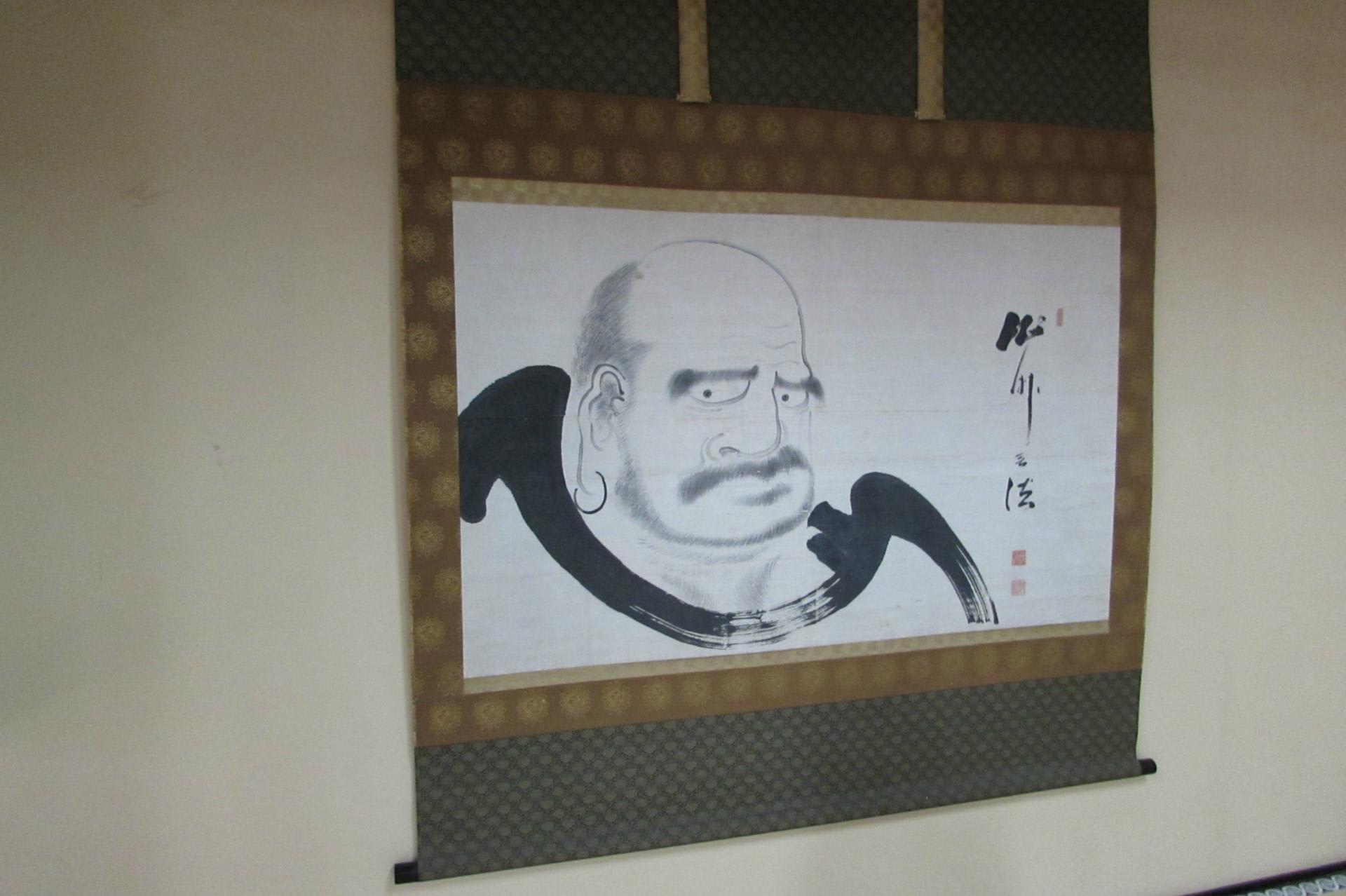

風神雷神

金澤翔子書

雲龍図

海北友松によって桃山時代に描かれた方丈襖絵です。(重要文化財)

琴棋書画図(重要文化財)

坪庭

対馬行列輿

地水火乃庭

欄間

鐘

鐘楼

法堂

明和2年(1765)上棟、五間四間・一重・裳階付の堂々とした禅宗仏殿建築です。

勅使門(重要文化財)

銅板葺切妻造の四脚門で鎌倉時代後期の遺構を今に伝えています。柱や扉に戦乱の矢の痕があることから「矢の根門」「矢立門」と呼ばれています。元来、平重盛の六波羅邸の門、あるいは平教盛の館門を移築したものといわれています。

三門(望闕楼)

大正12年、静岡県浜名郡雄踏町山崎の安寧寺から移築したものです。空門・無相門・無作門の三解脱門で、「御所を望む楼閣」という意味で「望闕楼(ぼうけつろう)」と名づけられました。楼上には釈迦如来、迦葉・阿難両尊者と十六羅漢が祀られています。

久昌院

鷺

開山堂

浴室

明星殿

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます