2014年5月30日、板宿八幡神社にお参りしました。

永延元年(987年)1月、菅原道真と八幡大神を鎮守神として創紀しました。合祀された池ノ宮神社は神功皇后征韓の時、この神の誨により敏馬山の木を伐って船を造り、凱旋の時にご神体を納めたという古社です。大正13年(1924年)に神社の北側の得能山古墳から、竪穴式石室が発見されました。

神戸市須磨区板宿町3-15-26

map

参道

まだ階段

更に階段、疲れた。

鳥居

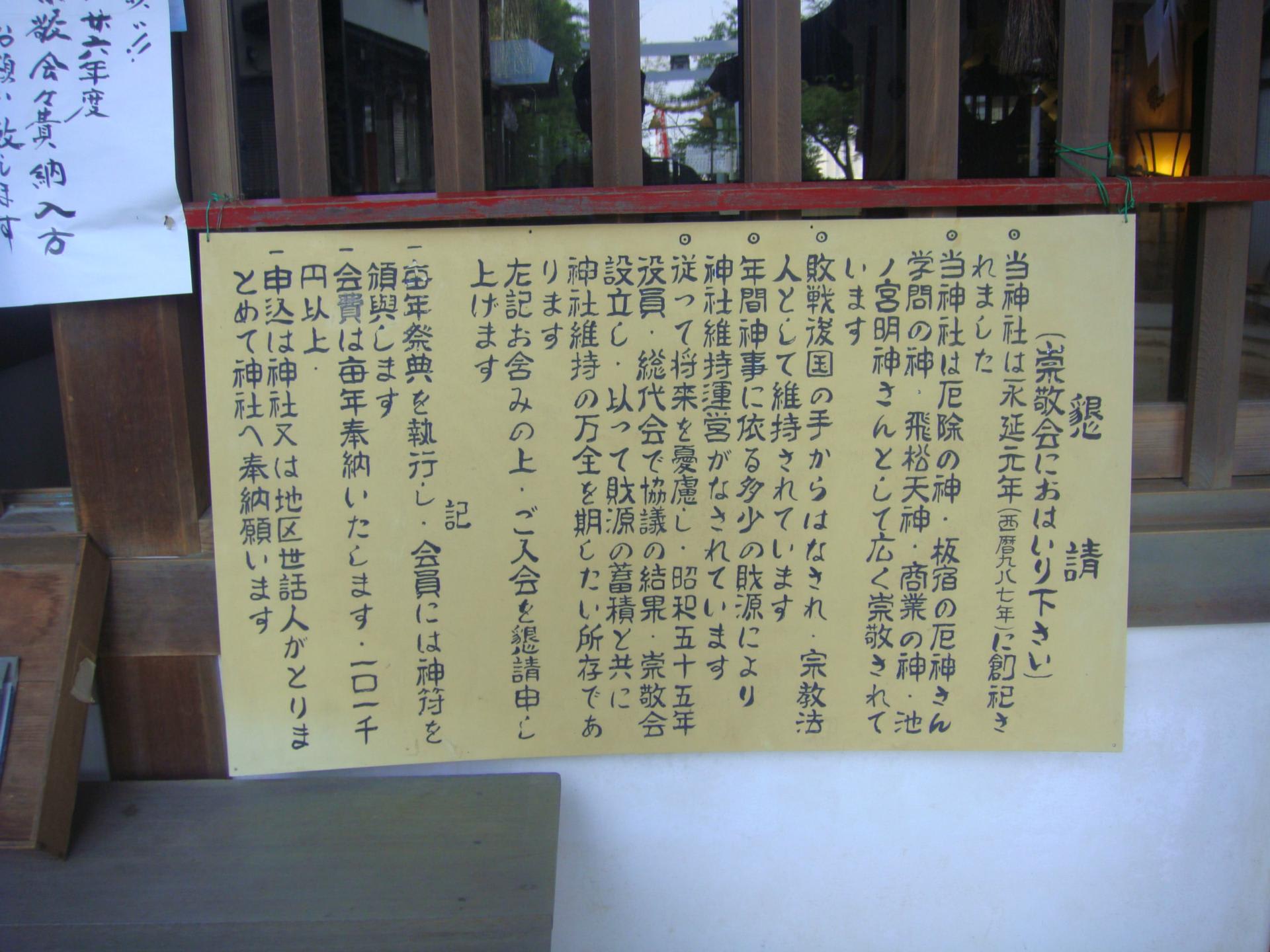

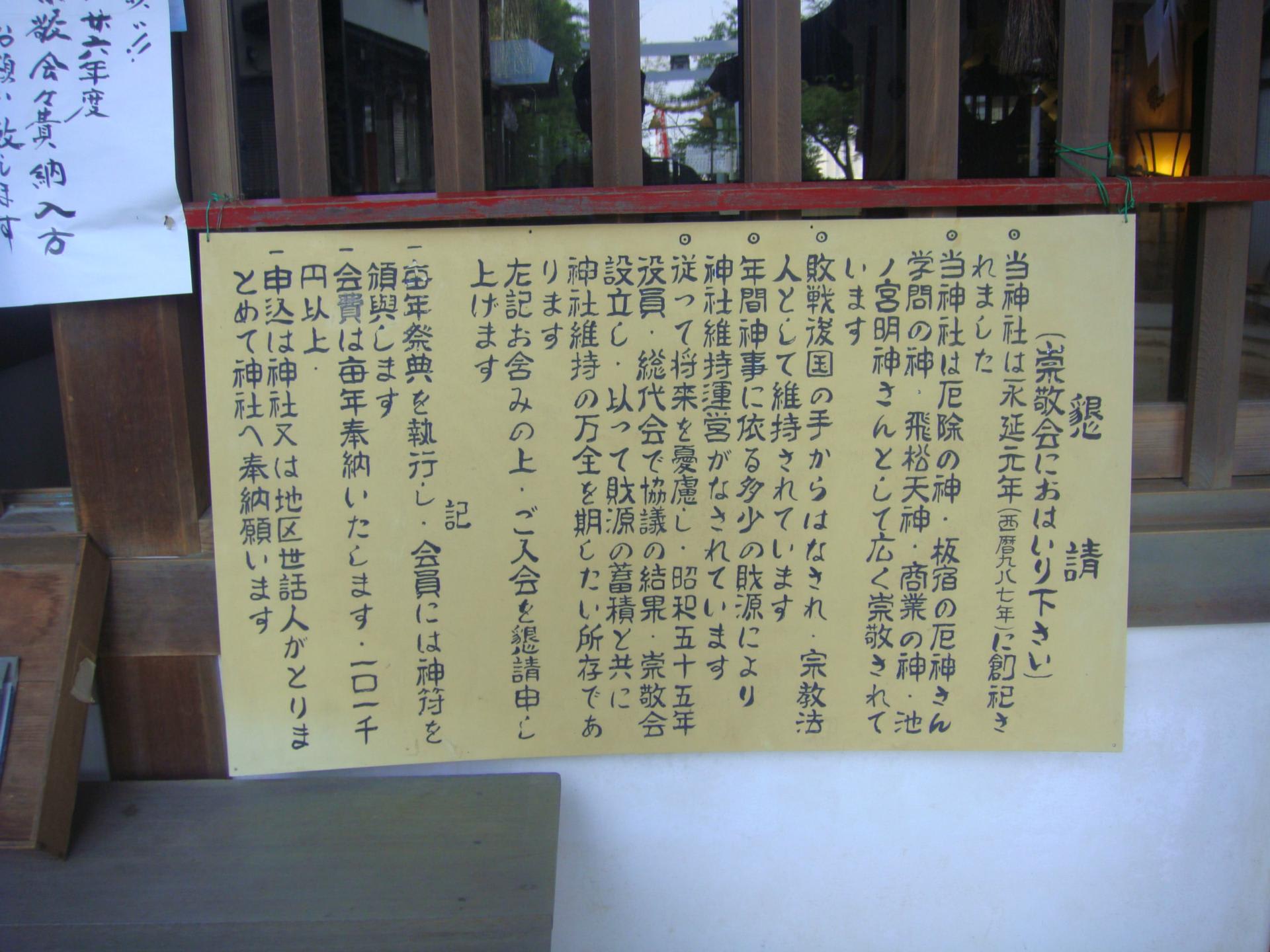

由緒書

拝殿

懇請

末社

飛松天神社

大正期に枯死した「飛松」の切り株を奉斎。『摂津名所図会』に「菅神飛松 板宿村の山頭にあり。菅公筑紫へ趣きたまふ時、都よりここまで飛来しけるとぞ」とある。

お参りする途中の高台から板宿の景色です。

少し東側

永延元年(987年)1月、菅原道真と八幡大神を鎮守神として創紀しました。合祀された池ノ宮神社は神功皇后征韓の時、この神の誨により敏馬山の木を伐って船を造り、凱旋の時にご神体を納めたという古社です。大正13年(1924年)に神社の北側の得能山古墳から、竪穴式石室が発見されました。

神戸市須磨区板宿町3-15-26

map

参道

まだ階段

更に階段、疲れた。

鳥居

由緒書

拝殿

懇請

末社

飛松天神社

大正期に枯死した「飛松」の切り株を奉斎。『摂津名所図会』に「菅神飛松 板宿村の山頭にあり。菅公筑紫へ趣きたまふ時、都よりここまで飛来しけるとぞ」とある。

お参りする途中の高台から板宿の景色です。

少し東側

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます