「稲荷祝詞」と「稲荷五社大明神祓」

「稲荷祝詞」

掛巻も恐き 稲荷大神の

大前に恐み恐みも白く

朝に夕に 勤み務る

家の産業を

緩事無く怠事無く

弥奨めに奨め賜ひ

弥助に助け賜ひて

家門高く令吹興賜ひ

堅磐に常磐に命長く

子孫の八十連属に至るまで

茂し八桑枝の如く令立槃賜ひ

家にも身にも枉神の

枉事不令有 過犯す事の

有むをば神直日大直日に

見直し聞直し座て

夜の守日の守に守幸へ賜へと

恐み恐みも白す

「稲荷五社大明神祓」

高天原(たかまがはら)に神留坐(かむずまりま)す

皇親神漏岐神漏册(すめらがむつかむろぎかむろみ)の命を以(もち)て

豊葦原(とよあしはら)の瑞穂(みずほ)の国

五穀(いつくさ)の種津物(たなつもの)の神霊(みたま)

飯成(いなり)五社大明神へ鎮(しずまり)坐(ま)す

稲蒼魂命(うがのみたまのみこと)大己貴命(おおなむちのみこと)

太田命(おおたのみこと)大宮姫命(おおみやひめのみこと)

保食命(うけもちのみこと)

五柱(いつはしら)の大恩神(おおおんかみ)

天(あめ)より五穀(いつくさ)の元祖(みおや)として

普(あまね)く種を降(くだ)し千代萬代(ちよよろず)まで

秋の垂穂(たりほ)八握(やつか)に莫々(しない)

上者帝(かみはみかど)を奉始(はじめまつり)

顕主(うつし)蒼生(あおひとくさ)を養(ひた)し

心の儘(まま)に潔(いさぎよ)く生(うみ)の子の

八十続(やそつづき)まで 生成(うみなし)給ふと 祓申(はらえもうし)

奉敬(うやまいまつ)れば

立春(たつはる)の秋風(あきかぜ) 通気自在の徳(いさほし)は

明安正家(あかやすせいか)の住(すみ)に能風(よきかぜ)

秋の神道(かみみち)に奉出(いでまつり)

光(ひかり)皆(みな)

稲里(いなり)五社大明神の徳(いさほし)なりと

恐(かしこ)み恐み 申(まお)せば

十穀(とくさ)の種津物(たなつもの)五穀成就(じょうじゅ)不至(せず)と

云事(いうこと)なし

祈処(いのるところ) 願処(ねがうところ) 守幸(まもりさきはい)給ひ

無上霊宝(うえなきみたま) 神道(しんどう)加持(かじ)

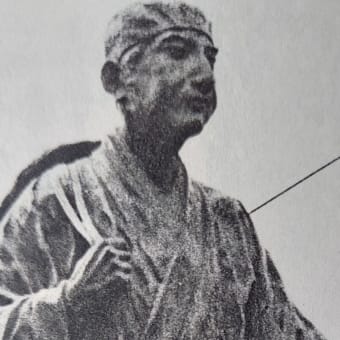

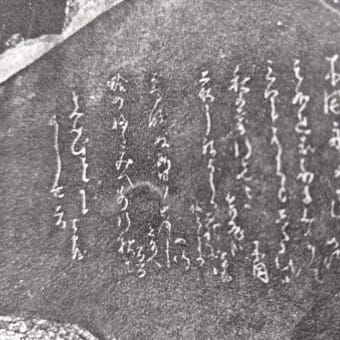

・先日、親父の残した書き物を整理していると、「稲荷祝詞」という文字が書かれた封筒に出会いました。中身は親父自身が手書きでしたためた「稲荷祝詞」と「稲荷五社大明神祓」でした。私は初めて、その「稲荷祝詞」等をみて、親父が元気なとき、真にお稲荷さんを信仰していたことに気づきました。

お稲荷さんは、稲作や五穀豊穣、商売繁盛、家内安全などにご利益があるとされる神様で、稲が生る「いなり」とうことに由来して名づけられたということです。

ここに、「稲荷祝詞」と「稲荷五社大明神祓」を紹介いたしましたが、私はお稲荷さんのすごさを、この歳になり知ることになったのでした・・・・。

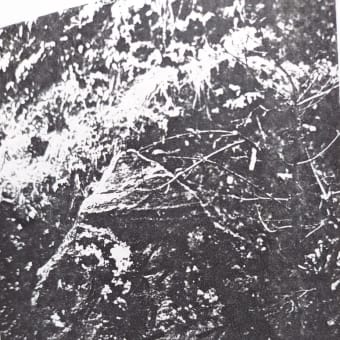

下の写真は、先日行った懐古園内にあった稲荷大明神です。