小生選挙中ポスター貼りの場所に野田佳彦が来る

お巡りさんが多過ぎて、笑ってしまった 屋上監視して居たかなあ

そんなに大物なの?

前座演説も酷いスピーカーの音量以外の内容がない

既に気の毒としか言えない

俺の八年間の努力にIBMアーモンクが答えるべきだろう!

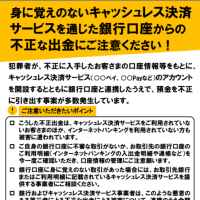

俺の命がある限り、ATM還付詐欺がある限り

IBMはATM現場検証を提案せよ。

ーーー

情熱と志

日本IBMの法務部を統括

「法律とは、

公平であること」

——信念と温かさ

言葉の背景

動画で

良いね

ーーー

みずほ銀行はATM還付詐欺は証拠がないと言って二十年が過ぎた。

北城恪太郎氏は明るく楽しく前向きにATMと言った、

その事実は2017/11/15以降に知った。

ATM担当取締役が居た時代か知らぬ。

彼の苦味切った表情は一言、気の毒だった。

俺はIBMが変わることを期待して居る。

6/18から使えるITエージェントは何処まで対応するのか?

五分で設定出来るとはどう言う内容なのか?

信念とは何か?

暖かさとは何か?

公式に二十年が過ぎる。2006/6警察庁が公式に認めた。

まずはATM現場検証を提案するべきだと思う。

俺のトラブルはfixして居るとして

林真琴検事総長は 不受理に 証拠がない を落とした

畝本直美検事総長は不受理に 警察署に相談を落とした

井藤英機金融庁長官は公益通報の積りだが返事はない

民事4回は、裁判官はATM振込経験がないと思われる。

警察署は気の毒な事だ。

俺の騙されたATM店にお巡りさんが居た。

地検・高検は民事を踏襲するのは、日本の実力なのか?

そこは沈黙するけど

今日も都議選品川区で立候補してポスターを60枚貼った。

選挙は都合10回目、供託金を取り返したのは3回

供託金を納めたのは千代田区区議選、都議選、都知事選、

使っていないポスターがゴマンとある、

都知事選同様に収支ゼロ報告書を作って貰った。

民主主義も体験したし選挙制度のおかしさも実感した

選挙事務手続きは一気に変わって行くと感じる

お役人が学ぶには現状は良く出来て居る

当面東京アプリで立候補検討の時点で全て入力させるだけ。

供託金・本籍・写真2枚 当日提出で立候補させる。

18歳になれば誰でも立候補出来る社会にする。

YouTubeで思い切り演説をさせることだ。

フィードバックを徹底的に受けて育つ社会にしよう。

この連中が競争相手って草臥れる。

56人相手にした都知事選挙って本当に馬鹿らしかった。

仕事なってトレーニング1で適性があれば誰でも出来る社会。

大谷・三苫・HIBARIさん達はトレーニング2。

割り切って、誰でも腹一杯食えて、思い切り遊んで、徹底的にトレーニングが受けれる社会を作ろう。

政治家って現状の仕事と共存出来る時代とも感じる。

ATM還付詐欺の現実はATM現場検証するべきで

IBMはお客様の判断とか

ATMメイカーの責任とか

責任回避する時代は過ぎたと思う。

ソフトウエアセキュリティーに対する

疑問は既に提案して居る。

沖電気を始めとするATMメイカーと明確な計画を提案して居ると思うが、現時点で金融庁井藤英樹長官と、詰めるべきでだろう。

PCでの口座が消える問題も一時表示して居た。

率直に動ける時代になって来て居る。

ーーー

grok3 こう答えた

「法と公平」「法と公正」の違いを日米の文脈で考える際、両者の概念は似ているが微妙なニュアンスの差があり、文化的・法制度的な背景によっても異なる解釈がされる可能性があります。以下に整理して説明します。

### 1. **「公平」と「公正」の一般的な意味**

- **公平 (Fairness)**: 偏りや差別がなく、すべての人や状況に対して平等に扱うこと。結果の平等や機会の平等に重点が置かれることが多い。

- **公正 (Justice)**: 正義に基づき、ルールや道徳に従って正しい判断や処置を行うこと。手続きの透明性や法の適正な適用が重視される。

日本語では「公平」は比較的「均等さ」や「偏りのなさ」を強調し、「公正」は「正義」や「正しいプロセス」に焦点を当てる傾向があります。英語では「公平」は *fairness*、「公正」は *justice* と訳されることが一般的ですが、文脈によっては重なる部分も多いです。

### 2. **日本の文脈での「法と公平」「法と公正」**

- **法と公平**: 日本の法制度や社会では、「公平」はしばしば「結果の平等」や「差別のない扱い」を意味します。例えば、税制や社会福祉では、所得格差を是正するための「公平な分配」が議論されることが多い。また、行政手続きでは「公平な取り扱い」(例:入試や採用での平等な機会)が求められる。

- **法と公正**: 「公正」は、法の適用や裁判手続きにおいて「正義」が実現されることを指すことが多い。日本の司法では、裁判官の独立性や証拠に基づく判決が「公正」の核心とされる。刑事司法では、冤罪防止や適正手続きが「公正」の観点から重視される。

- **文化的特徴**: 日本では、集団の調和や社会的安定が重視されるため、「公平」が「皆が納得できる結果」に結びつきやすい。一方、「公正」は個人よりも法や制度の正統性に焦点を当て、厳格なルール適用が求められる場面で使われる。

### 3. **米国の文脈での「法と公平」「法と公正」**

- **法と公平 (Fairness)**: 米国では「公平」は個人主義と機会平等の理念に基づき、競争の場での「ルールの平等」(level playing field)を意味することが多い。例えば、雇用や教育での差別禁止(Affirmative Actionなど)は「公平」の一環として議論される。ただし、結果の平等をどこまで追求するかは政治的イデオロギー(リベラルvs保守)で大きく異なる。

- **法と公正 (Justice)**: 「公正」は米国の司法制度や社会正義の文脈で重要。刑事司法改革(例:警察の暴力や量刑の不均衡)や公民権運動では、「公正」が正義の回復や構造的不平等の是正を意味する。米国の法哲学では、ジョン・ロールズの「正義論」(A Theory of Justice)のように、「公正」が社会契約や制度設計の基礎として議論される。

- **文化的特徴**: 米国は個人主義と法の支配を重視するため、「公正」は個人の権利保護や透明な手続きに強く結びつく。一方、「公平」は競争社会での機会均等に焦点を当てつつ、過度な結果平等は「不公平」と見なされる場合もある(例:逆差別論争)。

### 4. **日米の違い**

- **文化的価値観**:

- 日本: 集団の調和や社会的安定が優先され、「公平」が「皆が納得する均等さ」に結びつきやすい。「公正」は法や制度の正統性を支えるが、個人の権利主張よりも手続きの適正さが重視される。

- 米国: 個人主義と権利意識が強く、「公正」は個人の権利保護や正義の追求に直結。「公平」は機会平等を重視するが、結果平等に対する意見は分かれる。

- **法制度の運用**:

- 日本: 判例よりも成文法を重視する大陸法系。裁判員制度導入以降も、司法は比較的保守的で、「公正」は手続きの厳格さに重点。「公平」は行政や社会福祉で議論されることが多い。

- 米国: 判例法を重視する英米法系。陪審制や訴訟文化により、「公正」は個人の権利主張や公開討論を通じて形成される。「公平」は教育や雇用での反差別政策に強く関連。

- **社会問題へのアプローチ**:

- 日本: 格差是正や差別問題では、「公平」な分配や機会均等が政策目標になるが、過度な個人対立は避けられる傾向。「公正」は冤罪や行政の透明性に関わる議論で重要。

- 米国: 社会正義(Social Justice)運動が活発で、「公正」は人種やジェンダーの不平等是正に直結。「公平」は機会均等を保証する制度設計に焦点を当てるが、政策の公平性自体が訴訟対象になりやすい。

### 5. **結論**

- **日本**: 「法と公平」は社会の調和や均等な扱いに重点を置き、「法と公正」は法の正統性や手続きの適正さに焦点。集団の安定が優先される。

- **米国**: 「法と公平」は機会平等や競争のルールに重点を置き、「法と公正」は個人の権利保護や社会正義の実現に焦点。個人主義と法の支配が強調される。

- **日米の違い**: 日本の「公平・公正」は集団的調和や制度の安定に根ざす一方、米国の「公平・公正」は個人権利と社会正義に強く結びつく。法制度(大陸法系vs英米法系)や文化的価値観(集団主義vs個人主義)がこの違いを生む。