2025年2月15日伊賀上野城に登ってきました。

日本100名城の47番目です。4回目くらいですね。

再現天守ですが大好きなお城です。こんなトコにあるのですよ。

今日は天気も良くお出かけ日和。気持ち良く探索ができそうです。

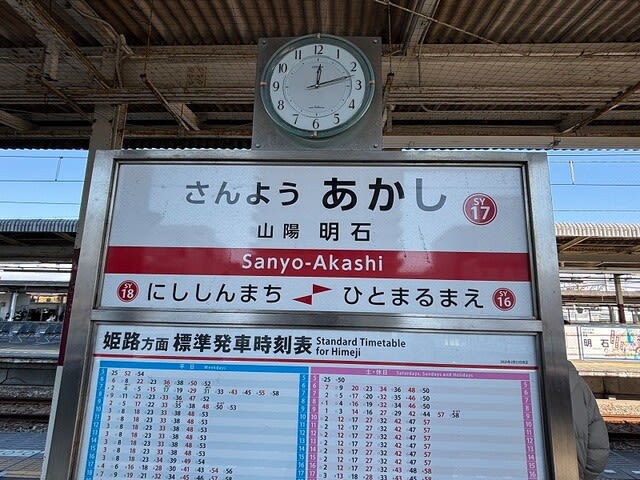

まずは近鉄電車で伊賀神戸駅へ。ここからは伊賀鉄道線に乗換えます。

くノ一の電車ですが全然忍んでいません。松本零士さんのデザインですかね。ニンニン。

20分くらいで最寄りの上野市駅に到着です。

コインロッカーも忍びだらけニンニン。

上野市駅……忍者市駅?ニンニン

メーテルと哲郎がいました、忍者に取り囲まれています。

ポケモンのマンホール、アギルダーとミジュマルです。あまり詳しくないのですいません。

北へ5分くらい歩くと旧の伊賀市役所が取壊し中で、その横を歩いていきます。

すぐにお城公園の入り口が。

日差しが暖かいです、嬉しいですね。

伊賀上野には雪は見当たりませんでした(笑)

スーパーNINJAショウ、時間が合えば見ていきましょう、ニンニン。

この石垣は多分当時のものでは……ないかな?

進むと、

見えてきました、伊賀上野城。

うーん、木が邪魔です。

門の跡。裏門らしいですよ。

降りてみましょう。

降りて振り返ると、素晴らしい石垣があるのでした。

お城に近づきます。

素晴らしいですね!!

1935年昭和10年に復興天守が完成したそうです。

第二次世界大戦の戦災には遭わなかったのでしょうか。

お城に入る前に……

日本一・二の高さで有名な高石垣、これを見ない手はありません。

西側から見た天守。これを見ながら進みます。

来ました、高石垣。

高さのライバルは大阪城だそうですよ。

眼が眩みますね。

時々高石垣から転落して亡くなる人もいるんですって。

私も足がすくむので、城内へ参ります(笑)

別名、白鳳城。その異名にふさわしいですね。では登城します。

入場料は600円、若干値上げしたみたいです。

1612年慶長17年に建設途中の天守は倒壊してしまい、そのまま大阪の陣に突入、徳川幕府が安泰になると、そのまま天守はなし( ;∀;)

藤堂高虎もきっと涙目だったでしょう。大阪の陣では藤堂勢は大損害を受けておりますし、津城を本拠としてしまいました(´・ω・`)

ですので、復興天守は歴史的には正しくないと思われます。

入ってすぐに藤堂高虎の唐冠形兜があります!!

しかしこの兜……首を捻ることも難しいのでは?

一族の若武者に与えて使用させたは良いのですが、木村重成にやられてしまったのですね。

藤堂家系図。ちなみに左の寅さんは関係ないんですよ。

あ、養子の藤堂高吉さんの名前が出てますね。

本家は実子の藤堂高次が継いだ訳ですが、高吉さんとの軋轢についてはこちらを。

伊賀と名張を探検してきました - 馬鹿琴の独り言

2023年2月23日伊賀と名張を探検してきました。先日甲賀を探検したので、今度は伊賀とその奥地にある名張を見てきたくなったのです。伊賀や名張と言っても、いろいろ見て回る...

goo blog

入口の全景。壁に忍者が貼りついて常時見張っています。突き当りに兜が展示されています。

和風バイオハザードな階段。

こちらも展示物が飾っています。

武器武具ではなく藤堂家の調度品などを展示していました。

例えば藤堂家のタンス。剥き出しで置いてありますからね、触れるのは我慢です。

面白い文書がありました。藤堂高虎が家臣たちに伝えたものだそうです。

今回は全部は訳せませんが、赤線を引いたところにご注目。

ここだけ意訳しますと、

【衆道に手を出した者は、妻子ともども成敗仕るべきことを心得る様に】

男色、NGなんですよ。妻子ともども、とあるから両刀使いの人もダメどころか、家族も一緒に罰をもらってしまいます。

怖い怖い。

更に上の最上階へ。

こちらが最上階。

天井に揮毫した当時の名士たちの名前が記してあります。

尾崎行雄、若槻礼次郎、高浜虚子、金子堅太郎、清浦奎吾、細川護立(細川護熙さんのお爺さん)、横山大観、岡田啓介、徳川家達(第16代徳川家当主)、近衛文麿、宇垣一成、徳富蘇峰、下田歌子(岩村城の途中にお家があるのです)他多士済々。

政治家、軍人から学者、芸術家までそろっています。

近衛文麿さんの揮毫。明績重新???

横山大観さんは満月の絵。キレイ。

桃瓦はなかった感じ。

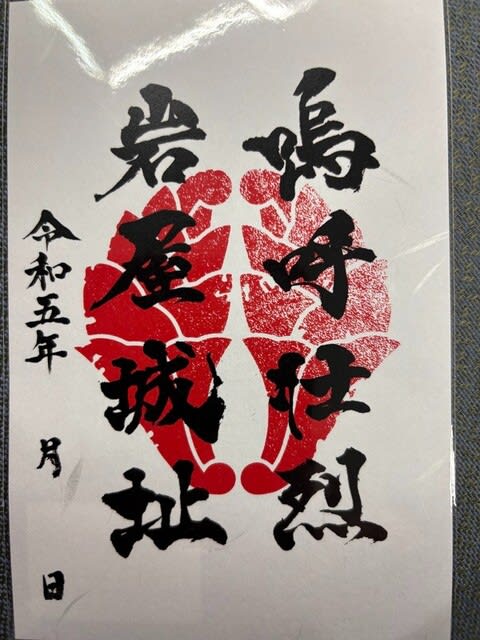

伊賀忍者と神君伊賀越え、伊賀でもう1つ有名なのが、鍵屋の辻の敵討ち。

赤枠四角内に荒木又右衛門ならぬ唐木政右衛門の絵が描かれております、剣の達人設定のせいか、敵討ちの当人より主役になっているのです。

後で鍵屋の辻にも寄ってみましょう、近いので。

大体城内を見終わって外に……あ、別に資料館があります。

いきなりの井戸。外に繋がっているとかいないとか(どっちなんだい!?)

ふ、深いです。

探偵ナイトスクープという番組で潜ったそうですが、抜け穴は見つからなかったそうです。

外に出ました。12時過ぎですので、ぶらぶらと忍者屋敷に向かってみます。

城代役所跡なんてものがありました。

今はご覧の通り何もありませんです。

伊賀上野地場産買物処。忍者グッズばかりです。

外国人の方々は楽しそう。

今、12時20分。13時のショウまで忍者屋敷に忍んでみますニンニン。

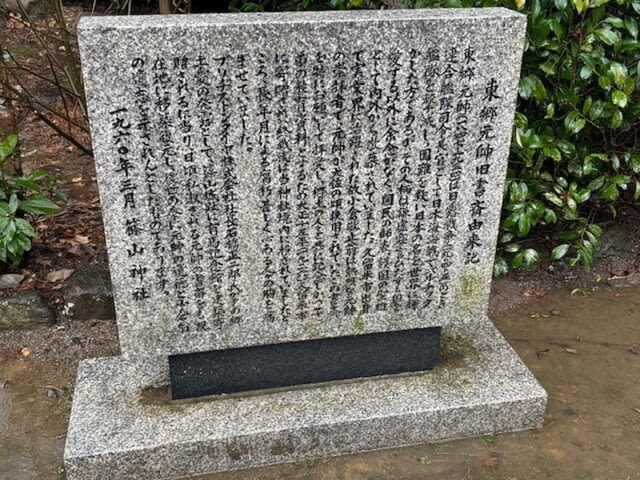

その前に城山稲荷神社に詣でました。

お代は800円ですが、今年の4月から1,000円になる様です、ニンニン。

潜り戸に入りますよ~

縄梯子です、上に隠し部屋があるのですニンニン。

赤いくノ一が隠し部屋から覗いています。

出た、どんでん返しニンニン。

別のどんでん返しですニンニン。

お仏壇がありました。不動明王でしょうかニンニン。

その脇の絵が……

服部大明神画像。服部神社というのは諸国にある様です。

しかし絵の左に江府四ツ谷西念寺、とあります。服部半蔵(初代)他服部一族数名のお墓があるところなのですよ。

初代槍の半蔵を神格化したのでしょうか。

今度は西念寺に行ってみる必要がありますね(笑)

地下に潜りますニンニン。

水遁の術でお馴染みの水蜘蛛ですよニンニン。

上に乗ってお堀を渡れるかという疑問がありますが……

水蜘蛛の術の正体は、浮き輪状態でした。

そりゃそうですよね、ニンニン。

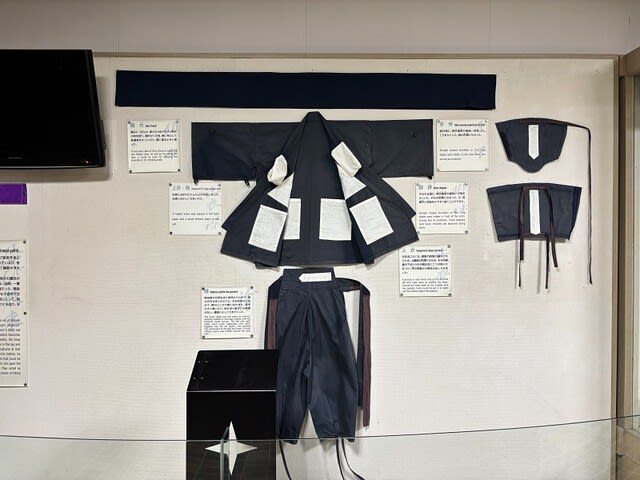

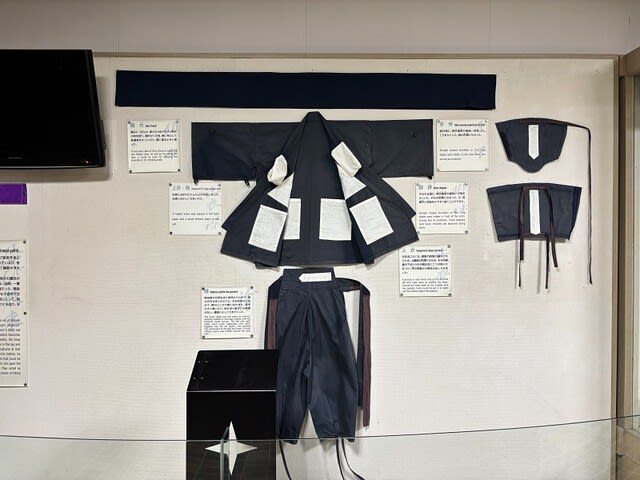

忍者服。黒ではなかった様です。柿の葉色でもないのかな?

紺色だとは知りませんでしたニンニン。

様々な手裏剣があるのです。結構重いんですってニンニン。

みんな大好き苦無(くない)

反りのない直刀、いわゆる忍び刀ですが、幕末のころのものでシンボルチックな感じだそうですニンニン。

踏んだら痛いまきびし、アタタタ

隣接した忍者伝承館に入りました。

出ました、役行者さん。数々のお寺や寺院を建てた上に忍者の一人として紹介されています。

鬼神も使い、呪法も使い、空も飛びます。追放もされていますし、八犬伝でもお馴染みです。

支那の伏義、黄帝が始まりとされておりますよニンニン。

孫氏の兵法も忍術の一種なんですかねえニンニン。

もうすぐ13時の忍者ショウです、楽しみですニンニン。

500円の見物料が必要ですが、撮影禁止でした(;´д`)トホホ

殺陣、手裏剣術、組み紐による捕縛術、鎖鎌の演武、忍び刀の使い方、吹き矢など盛り沢山でした。

お昼を食べたいので、上野市駅方面に向かいます。

外に出る訳ですが……

高石垣を充分見学できるのです。

素敵な石垣、ウットリしちゃいます。

天守もチラと見えるのです。

伊賀と名張を探検しました、で見つけた忍者マンホールのカラー版がありましたよニンニン。

伊賀市ハイトピア2階のグラツィエさん。

グラツィエ | 伊賀肉(伊賀牛)の奥田

ハンバーグランチ1,490円、食後にソフトドリンクとデザート付き。

美味しかったですのよ。

食後は鍵屋の辻へ。西に向かって歩きます。

こちらは初めての忍者マンホール。伊賀上野城ヴァージョンです。

1キロほど歩きますと、

下ると鍵屋の辻です。

ほほう、ここが日本三大敵討ちの鍵屋の辻の現場ですか。

他の2つは、曽我兄弟の敵討ち、赤穂浪士の敵討ちです。

敵討ちの概要です。

これも発端は衆道ですね、藤堂高虎の命令は正しかったのかも。

岡山藩士河合又五郎が藩主池田忠雄が寵愛する同僚の渡辺源太夫に言い寄ったものの、源太夫さんは殿様の恋人ですので肘鉄を喰らわせたのです。

怒った河合又五郎さんは源太夫さんを殺して、江戸へ逃亡、旗本の安藤さんのところへ逃げました。

恋人を殺されて怒った池田忠雄さんは激怒、幕府に訴えますが安藤さんは河合又五郎の引渡しを拒否してしまいました。

大名対旗本の対決ということで世間は盛り上がります。

小牧長久手の戦いで、安藤さんの親戚の徳川方旗本安藤直次が池田元助を倒しているという因縁があります。

池田元助の弟の輝政が池田家を継承しているので、池田対安藤というのは、不思議な結びつきなんですねえ。

困った幕府は旗本たちを謹慎させ、犯人の河合又五郎を江戸から追放しました。

ところが肝心の池田忠雄が病気に罹り、死に臨んで遺言として河合又五郎を討つ様に命じるのです。

渡辺源太夫の兄、数馬は姉の旦那さんである荒木又右衛門に助太刀を依頼しました。

又右衛門は伊賀出身、新陰流を学んだ剣の達人ですので、当てにしたのでしょう。

又右衛門は了承し、大和郡山藩の剣術指南役を辞めて、渡辺数馬に随伴します。

最初の事件から4年後、1634年寛永11年、とうとう渡辺軍団は河合又五郎を見つけて決闘を挑むことになったのでした。

ちなみに渡辺側は4人、河合側は11人だったそうですが、死者は渡辺側1人、河合側4人。

ターゲットの河合又五郎は渡辺数馬が無事討ち取ったそうですよ、良かったですね。

ただこの決闘、早朝から6時間も掛かったそうですよ。敵討ちも大変なのです。

荒木又右衛門はバッサバッサとたくさん斬ったイメージがありますが、それは講談や映画の話で、実際には2人のみ斬ったそうです。

それでもやはり剣豪ですね。魔界転生でも召喚される訳です(笑)

あれ、資料館はお休みでした(´・ω・`)

記念碑までもあるのです。

しかし荒木又右衛門からすれば、出身の伊賀で敵と遭遇ですから、地の利を得ておりますなあ。

それではそろそろ帰ろうと思いましたが、伊賀電鉄さんの時間が約1時間もあります。

上野市駅まで戻ります。

お昼を食べた伊賀市ハイトピア5階には展望台があったのです。白鳳城素敵。

俳聖芭蕉さんの像も駅前にはあります。

芭蕉さんも忍者説があって楽しいですね。

伊賀鉄道さんのイメージキャラ、広小路かやさん。

伊賀線は開業して100年以上あるのです。この先も頑張って走って欲しいですね。

電車が来そうです、でわ。