Proではなく無料版のためDynamic Componentsを作ることはできませんが、グーグルのチュートリアル・ビデオなどを見ていると作るのも結構面白そうな感じがします。と言って、Pro版を買えるような状態でもないし、今まででもPro版は買ったことがないし、でも、InteractツールやComponent Optionsを使えば結構楽しめることは間違いないようです。

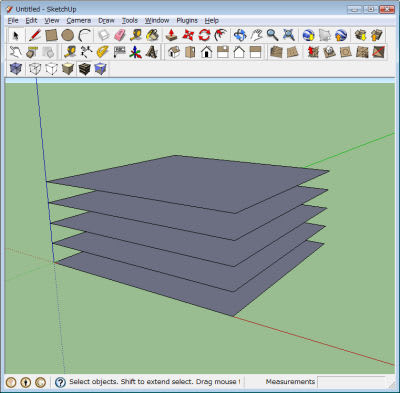

それでは、「またまたSketchUp 7 Dynamic Components」の続きを....

2.絵画鑑賞

連続図なんて、順番に見ていくのが面倒だ、という方はこちらのビデオをどうぞ。

有名なモナリザの絵です。

Interactツールでクリックすると、私が描いたような絵に....

再度Interactツールでクリックすると、ムンクの叫びです。

Interactツールでクリックすると、再び私が描いたような絵....

今度は、モナリザの絵を表示させ、Component Optionsのボックスを表示させ、「Maintain Artwork Proportions」を「Yes」にすると....

先ほど見た「私が描いたような絵」が元の縦横比で表示されました。さきほどは、モナリザの縦横比で表示されたので縦長になりました。

多分、ビデオの方がわかりやすいと思いますので、こちらをクリックして下さい。

続く.....

=======================================================================

記事一覧表==>>ここをクリックして下さい。

ビデオ・ギャラリー==>>こちらをクリックして下さい。

=======================================================================

それでは、「またまたSketchUp 7 Dynamic Components」の続きを....

2.絵画鑑賞

連続図なんて、順番に見ていくのが面倒だ、という方はこちらのビデオをどうぞ。

有名なモナリザの絵です。

Interactツールでクリックすると、私が描いたような絵に....

再度Interactツールでクリックすると、ムンクの叫びです。

Interactツールでクリックすると、再び私が描いたような絵....

今度は、モナリザの絵を表示させ、Component Optionsのボックスを表示させ、「Maintain Artwork Proportions」を「Yes」にすると....

先ほど見た「私が描いたような絵」が元の縦横比で表示されました。さきほどは、モナリザの縦横比で表示されたので縦長になりました。

多分、ビデオの方がわかりやすいと思いますので、こちらをクリックして下さい。

続く.....

=======================================================================

記事一覧表==>>ここをクリックして下さい。

ビデオ・ギャラリー==>>こちらをクリックして下さい。

=======================================================================