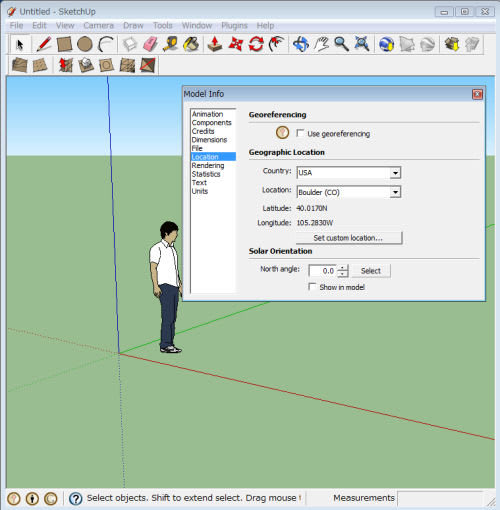

Google SketchUp Ruby APIについては、今まで多くのサイトで取り上げられ、チュートリアルのサイトもありますが、たまたま今回グーグルのサイトにGoogle SketchUp Ruby APIのページがあったのでちょっとのぞいてみました。

プログラマーでもSEでもなく、Rubyについての知識のまったくない私の出番はありませんが、どんなことができるのか、という興味に誘われかじってみました。

そのページのURLは、http://code.google.com/intl/ja/apis/sketchup/で、APIの参考資料のページ(英語)のURLは、http://code.google.com/intl/ja/apis/sketchup/docs/developers_guide/index.htmlとなっています。

Google MapsのAPIの場合は、私のような素人でも、グーグルが提供しているサンプルを見ると、だいたい見当をつけることができて、ある程度カスタマイズが容易にできます。でもRubyに関する知識が全くない私のような者にとって、Google SketchUp APIは正直言って「ちんぷんかんぷん」、といったところです。

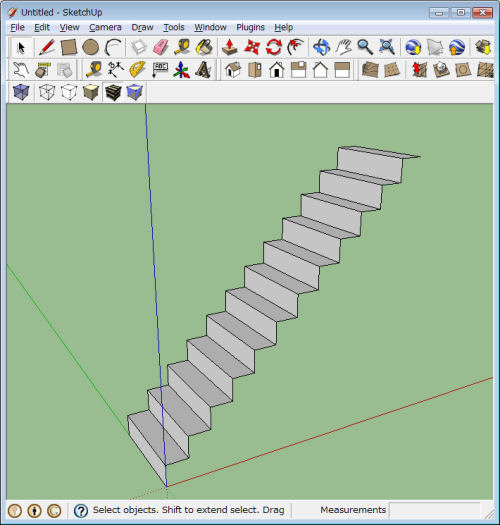

Google SketchUp Ruby APIのDeveloper's Guideのサイトにもサンプル(英語)があって、それを単純にコピーして拡張子「.rb」で保存し、SketchUpのPluginフォルダーに放り込めば、確かに動くことは確認できます。実行した結果は、グーグルのサイトにもありますが、以下の通り12段の単純な階段です。

このサンプル・コードの内容は以下の通りです。(グーグルのサイトよりコピーしたもの)

************************************************************************

require 'sketchup'

def draw_stairs

# variables to control the maximum step height and depth

max_step_height = 8

max_step_depth = 12

step_width = 36

p1 = Geom::Point3d.new(0, 0, 0)

p2 = Geom::Point3d.new(100, 0, 100)

h = (p2 - p1).z

puts "height = #{h}"

p3 = Geom::Point3d.new(p2.x, p2.y, p1.z)

v2 = p3 - p1

l = v2.length

puts "length = #{l}"

n1 = (h / max_step_height).to_i

puts "n1 = #{n1}"

n2 = (l / max_step_depth).to_i

puts "n2 = #{n2}"

numSteps = [n1, n2].max

puts "numSteps = #{numSteps}"

v1 = Geom::Vector3d.new 0, 0, (h/numSteps)

v2.length = l/numSteps

v3 = v1 * v2

v3.length = step_width

model = Sketchup.active_model

entities = model.entities

edges = []

model.start_operation "Stairs"

pt1 = p1

for i in 1..numSteps

# create the front of the step

pt2 = pt1 + v1

pt3 = pt2 + v3

pt4 = pt1 + v3

edges[0] = entities.add_line(pt1, pt2)

edges[1] = entities.add_line(pt2, pt3)

edges[2] = entities.add_line(pt3, pt4)

edges[3] = entities.add_line(pt4, pt1)

entities.add_face edges

# now make the top

pt1 = pt2

pt4 = pt3

pt2 = pt1 + v2

pt3 = pt4 + v2

edges[3] = edges[1]

edges[0] = entities.add_line(pt1, pt2)

edges[1] = entities.add_line(pt2, pt3)

edges[2] = entities.add_line(pt3, pt4)

entities.add_face edges

# move to the next step

pt1 = pt2

end

model.commit_operation

end # def draw_stairs

UI.menu("PlugIns").add_item("Draw stairs") { draw_stairs }

************************************************************************

さっぱりわかりません。まずは、Rubyの基本的な勉強から始める必要があるみたいです。

ということで、基本から勉強することにしました。と言っても今からRubyを一から勉強してもとても追いつけないので、グーグルのサイトで紹介されているサンプルを少しづつ修正しながら、実験しながら、まずは四角形ぐらい描けるようになりたいと思います。

次回から数回勉強したいと思います。

=======================================================================

記事一覧表==>>ここをクリックして下さい。

ビデオ・ギャラリー==>>こちらをクリックして下さい。

=======================================================================

プログラマーでもSEでもなく、Rubyについての知識のまったくない私の出番はありませんが、どんなことができるのか、という興味に誘われかじってみました。

そのページのURLは、http://code.google.com/intl/ja/apis/sketchup/で、APIの参考資料のページ(英語)のURLは、http://code.google.com/intl/ja/apis/sketchup/docs/developers_guide/index.htmlとなっています。

Google MapsのAPIの場合は、私のような素人でも、グーグルが提供しているサンプルを見ると、だいたい見当をつけることができて、ある程度カスタマイズが容易にできます。でもRubyに関する知識が全くない私のような者にとって、Google SketchUp APIは正直言って「ちんぷんかんぷん」、といったところです。

Google SketchUp Ruby APIのDeveloper's Guideのサイトにもサンプル(英語)があって、それを単純にコピーして拡張子「.rb」で保存し、SketchUpのPluginフォルダーに放り込めば、確かに動くことは確認できます。実行した結果は、グーグルのサイトにもありますが、以下の通り12段の単純な階段です。

このサンプル・コードの内容は以下の通りです。(グーグルのサイトよりコピーしたもの)

************************************************************************

require 'sketchup'

def draw_stairs

# variables to control the maximum step height and depth

max_step_height = 8

max_step_depth = 12

step_width = 36

p1 = Geom::Point3d.new(0, 0, 0)

p2 = Geom::Point3d.new(100, 0, 100)

h = (p2 - p1).z

puts "height = #{h}"

p3 = Geom::Point3d.new(p2.x, p2.y, p1.z)

v2 = p3 - p1

l = v2.length

puts "length = #{l}"

n1 = (h / max_step_height).to_i

puts "n1 = #{n1}"

n2 = (l / max_step_depth).to_i

puts "n2 = #{n2}"

numSteps = [n1, n2].max

puts "numSteps = #{numSteps}"

v1 = Geom::Vector3d.new 0, 0, (h/numSteps)

v2.length = l/numSteps

v3 = v1 * v2

v3.length = step_width

model = Sketchup.active_model

entities = model.entities

edges = []

model.start_operation "Stairs"

pt1 = p1

for i in 1..numSteps

# create the front of the step

pt2 = pt1 + v1

pt3 = pt2 + v3

pt4 = pt1 + v3

edges[0] = entities.add_line(pt1, pt2)

edges[1] = entities.add_line(pt2, pt3)

edges[2] = entities.add_line(pt3, pt4)

edges[3] = entities.add_line(pt4, pt1)

entities.add_face edges

# now make the top

pt1 = pt2

pt4 = pt3

pt2 = pt1 + v2

pt3 = pt4 + v2

edges[3] = edges[1]

edges[0] = entities.add_line(pt1, pt2)

edges[1] = entities.add_line(pt2, pt3)

edges[2] = entities.add_line(pt3, pt4)

entities.add_face edges

# move to the next step

pt1 = pt2

end

model.commit_operation

end # def draw_stairs

UI.menu("PlugIns").add_item("Draw stairs") { draw_stairs }

************************************************************************

さっぱりわかりません。まずは、Rubyの基本的な勉強から始める必要があるみたいです。

ということで、基本から勉強することにしました。と言っても今からRubyを一から勉強してもとても追いつけないので、グーグルのサイトで紹介されているサンプルを少しづつ修正しながら、実験しながら、まずは四角形ぐらい描けるようになりたいと思います。

次回から数回勉強したいと思います。

=======================================================================

記事一覧表==>>ここをクリックして下さい。

ビデオ・ギャラリー==>>こちらをクリックして下さい。

=======================================================================