前の記事のつづき(後半部分)です.→前回の記事(part1)はこちらをクリック

ということで次は,下肢の運動麻痺回復について考えてみます.

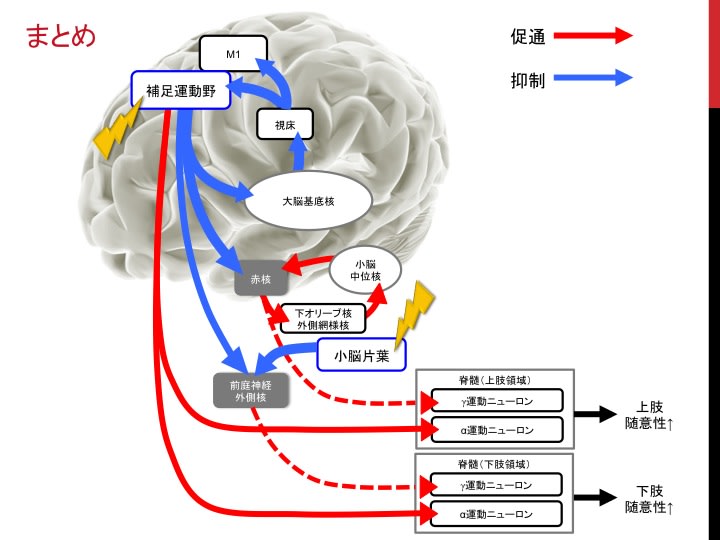

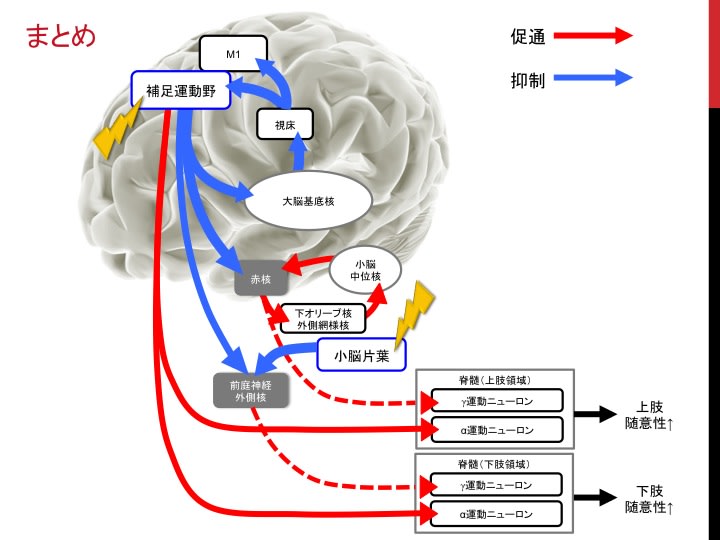

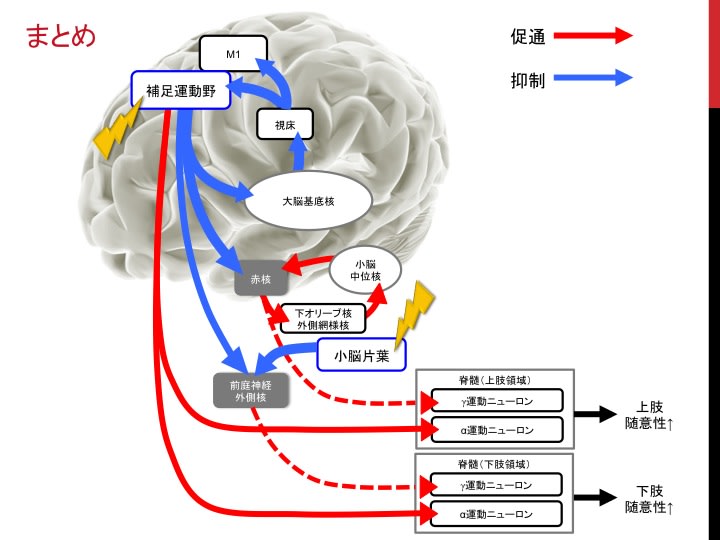

上肢では,赤核脊髄路が強まりすぎて定型的な緊張パターンが随意運動を阻害する可能性を説明しました.

それに対して,補足運動野を賦活して直接的にα運動ニューロンへの作用を高める,間接的に赤核脊髄路を制御してγ運動ニューロンへの作用を弱めるという戦略でした.

下肢では少し話が変わるかもしれません.

赤核(赤核脊髄路)は報告にもよりますが,下肢への影響は少ないことが考えられるからです.

ということで話が始まります.

ここで突然ですが,前半ではスルーした内側下行路系を復習してみます.

橋網様体脊髄路も気にはなるところですが,ここではよりマイナーな前庭脊髄路について考えてみます.

(外側)前庭脊髄路は,下肢の伸展緊張(抗重力筋の緊張)を高める作用があります.

これは,どうやら上肢でいうところの赤核脊髄路に相当しそうです.

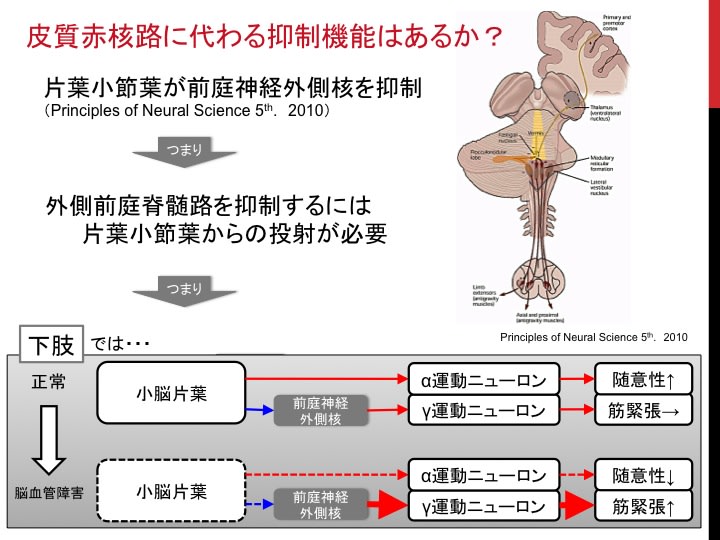

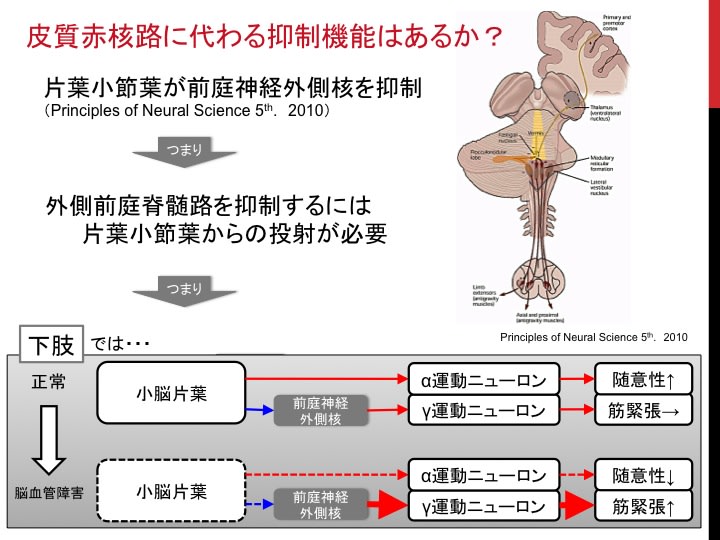

では,この前庭脊髄路を制御(抑制)できる働きはどこが相当するのでしょうか?

ということで,次のスライド.

ということで,小脳片葉が該当しそうです.

ちなみに前庭神経核は小脳に存在しないものの,機能的にみれば小脳核に相当します.

実はブログ上いろいろなスライドを省略していますが,前庭神経核をとりまく回路を整理すると以下のようになります.

前庭神経外側核を抑制する投射は,対側の外側核と小脳片葉の2つと考えて良さそうです.

では,前庭への刺激で下肢の運動麻痺に影響するのでしょうか?

これに関しては,研究や報告はされていないようです(というより理論がそこまで確立していない).

「前庭刺激と言えば」ですが,直流前庭電気刺激(GVS)がありますよね(詳細は割愛).

患者に適用した報告を概観すると以下の3つが目に留まりました.

• 脳卒中者に対するGVSでは,Pusher現象と重心動揺が改善傾向を示した(中村ら.2013)

• 脳卒中者に対するGVSでは,半側空間無視の改善を示した(Schmidt et al. 2013)

• パーキンソン病患者に対するGVSでは,不良前屈姿勢が改善した(岡田ら.2015)

あと,学会報告レベルですが,前庭リハの効果として,

• 脳卒中に対するRCT研究で,前庭リハビリテーション(前庭動眼反射の誘発 and/or 不安定条件)を行った群は,10m歩行速度・TUG・DGIが改善した(光武ら.2016)

という報告を考えると,下肢の運動性も(直接アウトカムには含まれていませんが)改善している可能性は0ではないかもしれません.

これまで,姿勢制御と関連づけてしか考えられていなかった前庭刺激ですが,ここに来て,もしかしたら下肢の運動麻痺にも好影響を及ぼすかもしれないという仮説が立ちました.

まったく,実証されていませんので参考程度に.

そして話は戻ります.

「補足運動野」がここで再登場します.

• 大脳皮質からの前庭への投射は主に抑制性である(Akbarian et al. 1994)

• 前庭神経核は大脳皮質area 6に由来する皮質前庭路の投射を受ける(中野.2005)

ということは、area 6の一部である補足運動野を活性化することで,やはり下肢伸展緊張が軽減し,同時に随意運動が起こりやすくなる可能性があると考えられます.

結局上肢での介入と同様になりますが,補足運動野の賦活要素を入れてみるとよいかもしれません.

ここまでで出てきた情報を整理して,介入戦略を考えます.

ここでは,単純に反射を利用した再現性のありそうな方法を取り込んでみました.

実際には上肢での介入と同時にデータを取ってケーススタディを行いましたが,これも割愛します.

ということで,上肢と合わせてまとめに入ります.

結論と課題です.

• 脳卒中者の随意性改善のために皮質赤核路と小脳前庭路(皮質前庭路)を狙ってみるのもいいかもしれない

• 課題と可能性

神経解剖に更なる根拠付けが必要

まだ直接的な効果は証明されていない

実際の運動機能回復には運動前野も無視できない(CI療法ではむしろこちらを重視している傾向)

補足運動野は両手協調動作に重要な役割を果たす(Brinkman et al. 1984)

たとえば,両手強調動作(Brinkman et al. 1984),振動刺激による運動錯覚(兒玉ら.2014)や補足運動野への経頭蓋直流電気刺激,特に下肢に関しては直流前庭電気刺激によるより効果的なアプローチの可能性が考えられる

• つまり理論と効果はまだまだ発展途上であり,更なる理論的根拠の探索と臨床実践が必要となる

理論的には穴だらけで,まだまだ検討の余地はあります.

でもこうしていろいろと考えていくことは,今後のリハビリテーションの可能性を拡大するためにも重要なことだと思います.

最後に.

この記事は私的な理論や考えを多分に含むことに留意してください.

東埼玉病院ホームページはこちらをクリック

ということで次は,下肢の運動麻痺回復について考えてみます.

上肢では,赤核脊髄路が強まりすぎて定型的な緊張パターンが随意運動を阻害する可能性を説明しました.

それに対して,補足運動野を賦活して直接的にα運動ニューロンへの作用を高める,間接的に赤核脊髄路を制御してγ運動ニューロンへの作用を弱めるという戦略でした.

下肢では少し話が変わるかもしれません.

赤核(赤核脊髄路)は報告にもよりますが,下肢への影響は少ないことが考えられるからです.

ということで話が始まります.

ここで突然ですが,前半ではスルーした内側下行路系を復習してみます.

橋網様体脊髄路も気にはなるところですが,ここではよりマイナーな前庭脊髄路について考えてみます.

(外側)前庭脊髄路は,下肢の伸展緊張(抗重力筋の緊張)を高める作用があります.

これは,どうやら上肢でいうところの赤核脊髄路に相当しそうです.

では,この前庭脊髄路を制御(抑制)できる働きはどこが相当するのでしょうか?

ということで,次のスライド.

ということで,小脳片葉が該当しそうです.

ちなみに前庭神経核は小脳に存在しないものの,機能的にみれば小脳核に相当します.

実はブログ上いろいろなスライドを省略していますが,前庭神経核をとりまく回路を整理すると以下のようになります.

前庭神経外側核を抑制する投射は,対側の外側核と小脳片葉の2つと考えて良さそうです.

では,前庭への刺激で下肢の運動麻痺に影響するのでしょうか?

これに関しては,研究や報告はされていないようです(というより理論がそこまで確立していない).

「前庭刺激と言えば」ですが,直流前庭電気刺激(GVS)がありますよね(詳細は割愛).

患者に適用した報告を概観すると以下の3つが目に留まりました.

• 脳卒中者に対するGVSでは,Pusher現象と重心動揺が改善傾向を示した(中村ら.2013)

• 脳卒中者に対するGVSでは,半側空間無視の改善を示した(Schmidt et al. 2013)

• パーキンソン病患者に対するGVSでは,不良前屈姿勢が改善した(岡田ら.2015)

あと,学会報告レベルですが,前庭リハの効果として,

• 脳卒中に対するRCT研究で,前庭リハビリテーション(前庭動眼反射の誘発 and/or 不安定条件)を行った群は,10m歩行速度・TUG・DGIが改善した(光武ら.2016)

という報告を考えると,下肢の運動性も(直接アウトカムには含まれていませんが)改善している可能性は0ではないかもしれません.

これまで,姿勢制御と関連づけてしか考えられていなかった前庭刺激ですが,ここに来て,もしかしたら下肢の運動麻痺にも好影響を及ぼすかもしれないという仮説が立ちました.

まったく,実証されていませんので参考程度に.

そして話は戻ります.

「補足運動野」がここで再登場します.

• 大脳皮質からの前庭への投射は主に抑制性である(Akbarian et al. 1994)

• 前庭神経核は大脳皮質area 6に由来する皮質前庭路の投射を受ける(中野.2005)

ということは、area 6の一部である補足運動野を活性化することで,やはり下肢伸展緊張が軽減し,同時に随意運動が起こりやすくなる可能性があると考えられます.

結局上肢での介入と同様になりますが,補足運動野の賦活要素を入れてみるとよいかもしれません.

ここまでで出てきた情報を整理して,介入戦略を考えます.

ここでは,単純に反射を利用した再現性のありそうな方法を取り込んでみました.

実際には上肢での介入と同時にデータを取ってケーススタディを行いましたが,これも割愛します.

ということで,上肢と合わせてまとめに入ります.

結論と課題です.

• 脳卒中者の随意性改善のために皮質赤核路と小脳前庭路(皮質前庭路)を狙ってみるのもいいかもしれない

• 課題と可能性

神経解剖に更なる根拠付けが必要

まだ直接的な効果は証明されていない

実際の運動機能回復には運動前野も無視できない(CI療法ではむしろこちらを重視している傾向)

補足運動野は両手協調動作に重要な役割を果たす(Brinkman et al. 1984)

たとえば,両手強調動作(Brinkman et al. 1984),振動刺激による運動錯覚(兒玉ら.2014)や補足運動野への経頭蓋直流電気刺激,特に下肢に関しては直流前庭電気刺激によるより効果的なアプローチの可能性が考えられる

• つまり理論と効果はまだまだ発展途上であり,更なる理論的根拠の探索と臨床実践が必要となる

理論的には穴だらけで,まだまだ検討の余地はあります.

でもこうしていろいろと考えていくことは,今後のリハビリテーションの可能性を拡大するためにも重要なことだと思います.

最後に.

この記事は私的な理論や考えを多分に含むことに留意してください.

M1(PT)

東埼玉病院ホームページはこちらをクリック