【我が子を喰らうサトゥルヌス】フランシスコ・デ・ゴヤ

マルコムとマクダフ、それにロスとの会話によれば、暴君マクベスによってスコットランドの地は相当ひどいことになっている、とのことでした(※ロス=スコットランドの貴族のひとり)。

ロス:「みじめな国だ、われながら恐れて実情を知るまいとしている!義理にも母国とは言えない、まるで墓地だ、何も知らぬ赤ん坊なら、いざ知らず、どこを見まわしても、笑えるものが何もない、あるのは溜息や呻き声、空をつんざく叫びだけ、しかも誰も気にとめるものもなく、どんな激しい悲しみも、ありきたりの狂態としか受けとられない。葬式の鐘が鳴っても、誰が死んだとたずねるものも、めったにいない、善良な人々の命も、その帽子にさした花より早く枯れしぼみ、病気でもないのに人がかたはしから死んでゆく」

そしてこののち、ロスはマクベスの配下の者によって、マクダフの細君とふたりの子供が殺されたことを語るわけですが――このように、何故マクベスが女子供にまで手をかけたのかといえば、これもまた「マクダフに気をつけろ!」という魔女たちの予言があってのことでした。マクダフは、流石にマクベスも女子供にまで手をかけることはあるまい……と思っていたのかもしれませんが、ロスから「一家みなごろし」の件について聞かされるなり、激昂します。

ロス:「城がやられた、残酷にも一家みなごろしだ、これ以上、その様子を聴かせるのは、無慚な最後を遂げたあのやさしい鹿の屍のうえに、またひとつ御身の死を重ねるようなもの」

マルコム:「ああ、神はいないのか!マクダフ!顔を隠すな、ぞんぶんに泣け、捌け口を鎖された悲しみが、うちに溢れれば、ついには胸も張り裂けよう」

マクダフ:「子供もか?」

ロス:「家中、残らず、召使の末にいたるまで、いあわせた者はかたはしから」

マクダフ:「それを、おれは見殺しにせねばならなかったのだ!妻も殺されたのだな?」

ロス:「そうなのだ」

マルコム:「マクダフ、力を落すな、まず仇を討って、それを薬にこの悲しみを癒やすよりほか手はないのだ」

マクダフ:「奴には子供がない。あのかわいい子たちを?おい、みんなと言ったな?ええい、地獄の鳶め!子供をみんな?それなら、おれのかわいい雛も母鳥も、あの鋭い爪で、一掴みにしたというのか?」

マルコム:「男らしくこらえてくれ、マクダフ」

マクダフ:「そうしましょうとも、だが、男なら、やはり感じる、思い出さずにおられましょうか、あれたちがいたことを、自分より大事なものが。天はそれを見ていながら、味方になろうとしなかったのか?業の深いマクダフ、貴様のために、みんな殺されたのだぞ!なんというやくざだ、おれは、あれたちの罪ではない、おれが悪かったために、皆が酷い目にあったのだ、頼む、安らかに眠ってくれよ!」

――こうして、マクベスが「女から生み落とされた者」ではないマクダフに最期は討ち取られる素地が出来上がったわけですが、一方、マクベスのほうでは彼らがイングランド軍とともに攻めて来た時、自分の細君の死を知ることになるのでした。

けれど、そこまでお話を進める前に、マクベスがマクベス夫人を見ている侍医と話していた時のことについて、先に触れておきたいと思います。

マクベス:「病人はどうだな?」

侍医:「御病気そのものは大したことではございませぬが、ひどい妄想にとりつかれておいでのようで、少しもおやすみになれませぬのが」

マクベス:「それを治してくれぬか、心の病いは、医者にはどうにもならぬのか?記憶の底から根ぶかい悲しみを抜きとり、脳に刻まれた苦痛の文字を消してやる、それができぬのか?心を押しつぶす重い危険な石をとりのぞき、胸も晴れ晴れと、人を甘美な忘却の床に寝かしつける、そういう薬はないというのか?」

侍医:「それは、病む者みずから心がけるよりほか、しかたはございませぬ」

ここからも、マクベスの言う「根ぶかい悲しみ」というのはおそらく、子供を失ったことを指すのではないかと思われるのですが、このマクベス夫人の精神病が癒されるためには、一体何が必要だったのかについては、すでに物語の中に出て来ています。

マルコム:「王はお出ましか?」

侍医:「はい。かわいそうなひとびとが、一杯つめかけ、御療治を待っております、いずれも医術から見はなされた病い、それが御手をふれただけで、たちまち癒えます、どういう聖なる力を天からお授かりあそばしたのか」

マルコム:「お邪魔しました(侍医、去る)」

マクダフ:「いったいどういう病気です、あの医者の話は?」

マルコム:「世にいう「王の病い」というやつだ、奇蹟というほかはない、王が病気を治すのだ、イングランドに来て以来、この眼で何度も事実を見ている。つまりは天の心を心としておられるわけだが、どうしてそんなことが出来るのか、知るよしもない、わけのわからぬ病いに悩むともがらを、それも体中はれあがり、うみただれ、医者も匙を投げた、二目と見られぬ重病人をだ、王はただその首に金貨をひとつのせてやり、心をこめて祈られる、それだけで治るのだ。話によると、このあらたかな能力を、子々孫々にお伝えになるという。なお、この不思議な力のほかにも、王は預言の通力を天から授かっている、つまり、さまざまな神の恵みが王をとりまいているわけだが、それこそ、この王が徳に溢れた方である何よりの証拠であろう」

ようするに、マクベスにもこのエドワード懺悔王のように敬虔な信仰心があったとすれば、夫人のみならず、自身もまた魔女たちの予言になど惑わされることはなかったかもしれません。あるいは、彼自身がもしそれほど敬虔な人柄でなかったとしても、夫人のほうに神さまに対する厚い信仰心があったとすれば、マクベスはその影響からあのように道を踏み外すことはなかったものと思われます。

シェイクスピアの筆の冴え渡っているのは、やはりここだと思います。キリスト教いうところの悪魔(サタン)、悪霊とこの魔女というのはようするに同類なのですが、彼らというのは人間の肉のもっとも弱いところ、脆弱なところを巧みに突いてきますから、マクベスを惑わすことが出来たとすれば、しめたものだ――と思っていたのでしょうし、またマクベスは最初から最後まで彼女たちの操り人形でもあるかの如く、踊りたくもない舞台で滑稽に踊るピエロのような役割を務め、そして最後は惨めな死を迎えるのでした。

最初にダンカン王を殺害するという罪を犯した時、マクベスは「怪しげな幻に惑わされるのも、荒行に慣れぬ若僧の恐怖心、悪事となると、まだおれも、ほんの子供にすぎぬのだ」と言い、自分の犯してしまった罪に震えおののいていたようなのですが、もはや物語も終盤に差しかかると、次々悪事に手を染めたことによって、そのような罪の状態にも慣れきってしまい、居直っているかのような境地であるように思われます。

マクベス:「恐怖というものを、おれはほとんど忘れてしまった、かつては、闇夜を走る叫びを聞いて、ぞっとしたこともある、恐ろしい話を聞けば、髪の毛が生あるもののごとく逆立ち動いたものだ、が、今はありとあらゆる恐ろしいことが、この身内に浸みこんでしまい、何が起ろうと、人殺しのおれには日常茶飯事、もうぎくりともしないのだ」

そしてこの時、続いてマクベスは夫人が亡くなったことを知ります。

マクベス:「何を泣いていたのだ?」

シートン:「は、お妃様が、お亡くなりあそばして」

マクベス:「あれも、いつかは死なねばならなかったのだ、一度は来ると思っていた、そういう知らせを聞くときが。あすが来、あすが去り、そしてまたあすが、こうして一日一日と小きざみに、時の階(きざはし)を滑り落ちて行く、この世の終りに辿り着くまで。いつも、きのうという日が、愚か者の塵にまみれて死ぬ道筋を照らしてきたのだ。消えろ、消えろ、つかの間の燈し火!人の生涯は動きまわる影にすぎぬ。あわれな役者だ、ほんの自分の出場のときだけ、舞台の上で、みえを切ったり、喚いたり、そしてとどのつまりは消えてなくなる。白痴のおしゃべり同然、がやがやわやわや、すさまじいばかり、何の取りとめもありはせぬ」

――わたしたちも、もし天国や神といったものを信じられないなら、マクベスと同じように歴史のある一時期現れて、影のような人生を生き、そして終わるという虚しい存在でしかないのかもしれません。けれど、マクベスがここでいう「この世の終わり」というのは、キリストによる最後の審判のことを指しており(少なくとも間違いなくシェイクスピアはそのことを意識していたと思います)、マクベスはすでに有罪宣告を受けて地獄へ行く身であると信じているわけですよね。

そして、一度神に背を向けた者が、その後再び神さまのほうへ戻ることなく、さらにどんどんと離れていくように……マクベスは結局のところ最後まで悔い改めて神さまのほうへ向きを変える、神さまに立ち返るということがありませんでした。ようするに、クリスチャンの方が『マクベス』を読んだ場合、罪から悔い改めるきっかけが彼にはまったく与えられなかったことに憐れみと不憫さを感じるのではないでしょうか。

たとえて言うなら、聖書の中の聖パウロが経験した回心のように――ある時、神さまの光が現れて、といったことがマクベスに起きていたとすれば、彼の魂は救われていたかもしれないからです

けれど、マクベスはそのまま己の破滅の道を進みゆき、神の言葉により頼むのではなく、そのような聖なる存在とは逆のいかがわしい存在である魔女たちの言葉をしっかりと握って戦場へ出てゆきます。魔女たちの言葉によれば、ダンシネインの城にバーナムの森が迫るまではマクベスの身は安全だとのことでしたし、さらに「女から生み落とされた者」に彼は倒せないわけですから、言うなればこれは二重の保証が与えられているようなものです。

ところが、使いの者が「バーナムの森が動きだしたように見えます!」と報告すると、当然のことながらマクベスは顔色を変えました。

使者:「見張りの役で、山からバーナムの方を窺っておりますと、なんと、急に森が動き出したように」

マクベス:「嘘を言うな、こいつ!」

使者:「もし嘘でしたら、どんなお怒りをも厭いませぬ、ここから三マイルばかりのところを、たしかにこちらへ。は、森が動いて」

マクベス:「もしそれが嘘だったら、すぐ手近の木に、貴様を吊して、飢え死にするまで放っておくぞ。そのかわり、貴様の言うとおりなら、よし、このおれをそうするがよい。う、ぐらつきだしたぞ、おれの決心も。あの鬼婆め、どうにでも言抜け出来るように、真実めかして、嘘を言ったのではないか、「恐れるな、マクベス、バーナムの森がダンシネインにやって来るまでは」などと、その森が、今、ダンシネインに向かって動いている。よし、最後の一戦だ、さあ、打って出ろ!こいつの言うとおりのことが起ったなら、逃げようと踏みとどまろうと、もうだめだ。日の光を見るのが、いやになった、この世の秩序がめちゃめちゃになってしまえばよい。おい、警鐘をならせ!風よ、吹け!破滅よ、落ちかかれ!せめて、鎧を着て死んでやるぞ」

バーナムの大森林が移動してきたように見えたのは、マルコム率いるイングランドの軍勢がかざしの枝を身に纏い、ダンシネイン城に迫りつつあったからですが、マクベスは魔女たちの言葉通りのことが起きたと狼狽しつつも、彼女たちが悪鬼の如き魔性の存在であるともわかっており、また実際、そのような者たちの言葉に頼れば行く末がどうなるか――もともとマクベスにも薄々はわかっていたものと思われます。

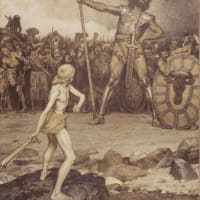

また、このままいくと、自分はおそらく「女が生み落とさなかった者」に殺されることになる……とも、マクベスは戦場で自覚していたようでした。それでも、それ以外の大半の者には不死身であるとわかっており、そこへ最後、マクダフと遭遇し、彼が自分は「月たらずで、母の胎内からひきずりだされた男だぞ」と言うなり、すっかり勇気がくじけてしまいます。

マクベス:「いくらあがこうと、むだだ。貴様の剣がどれほど鋭かろうと、この手ごたえなしの空気は斬れぬ。おれの体に傷はつけられぬぞ。その手に負える相手をねらえ、おれの命はまじないつきだ、女から生れた人間には手がつけられないのだぞ」

マクダフ:「ふむ、そんなまじないの効きめ、いつまで続くものか、もうだめだぞ。貴様が大事に奉っている悪魔の手先に、もう一度うかがいをたててみろ、このマクダフは生れるさきに、月たらずで、母の胎内からひきずりだされた男だぞ」

マクベス:「畜生、憎いその舌の根、その一言で勇気もくじけた!あのいかさまの鬼婆め、もう信用しないぞ、このおれをことごとに二重の罠に引っ掛け、約束は言葉どおりに守りながら、最後には、まんまと裏をかく。よせ、貴様を相手にしたくはない」

マクダフ:「卑怯者、それなら剣を棄て、生きて世間の見せものになれ。怪物よろしく、貴様の絵姿を看板にかかげ、その下にこう書いてやる、「さあ、さあ、暴君を御覧よ」とな」

マクベス:「誰が膝まずいてマルコムの足をなめ、衆愚のやじを浴びるものか。たとえバーナムの森がダンシネインの城に迫ろうと、女から生れぬ貴様を相手にしようと、さあ、これが最後の運試しだ。このとおり頼みの楯も投げすてる、打ってこい、マクダフ、途中で「待て」と弱音を吐いたら地獄落ちだぞ」

(二人は城壁の下を、右に左に斬り結ぶ。マクベス、ついに殺される)

――これがマクベスの最期でした。物語の最後は、マクベスの死、そしてそのことによりマルコムが晴れて暴君にかわりスコットランドの王になるというところで閉じられますが、なんというか、一応これで「正義が勝った!」というラストなのに、読み手の側としては物凄く不満足な読後感が残るというのが『マクベス』だと思います(^^;)

いくら普段、心正しく生きることを心がけていたにしても、誰しもが一歩間違えばマクベスのようになってしまう可能性というのはあるわけですから、にも関わらずまるで彼だけが何もかも悪かったので地獄へ行くことになり、少なくともマクベスよりは多少マシだったほかの登場人物たちは天国へ行ったor天国へ行く予定だといったようなラスト。

魔女たちの「きれいは穢い、穢いはきれい」といった言葉に代表されるアイロニーに『マクベス』は物語全体が貫かれているわけですが、ここにもまるでメビウスの輪でもあるかのような強い皮肉を感じます。そもそも、魔女たちの言葉をマクベスの側で100%までは信じず、「マクダフに気をつけろ!」との言葉に従って、彼の妻子を殺していなかったとすれば、バーナムの森はダンシネイン城に向かって攻めて来なかったかもしれませんし、ダンカン王殺害についてもさることながら、マクベスはここでも滅びに通じる穴を自分で掘っているも同然なんですよね(^^;)

地上で生きている間、心正しく敬虔に生きようとしたにも関わらず、世間にひどい目に会わされて最後は死ぬことになった……という人々というのは、歴史上数え切れないほどたくさんいるわけですが、それでも彼らが最後まで信仰心を守り抜いたとしたら天国へ行くことが出来る――と聖書は教えています。けれど、マクベスにはまずこの希望がありませんでした。というのも、彼自身が自分の手でその希望を打ち砕いてしまっていたからです。

そして、そのような希望がないとすれば、神よりも遥かに劣るが人間には不思議に思われる霊的存在にマクベスは頼る以外になく、また神のことを退けてそのような魔性の存在に頼った時点で自分は地獄へ行くとの自覚もあったのでしょうが、彼が最後に「運試し」として楯を投げ捨てマクダフに討ち取られるというところ……ここも、最初はそう思いませんでしたが、後から読み返して見ると本当に痛々しいような気がします

いえ、普通に考えたら「楯くらい、最後まで持っとこうよ☆ 」という話なのですが、マクベスは最後、楯があってもなくても、魔女の予言が正しければ自分は死ぬと信じる反面、もしかしたら最後の最後、あの鬼婆どもの予言は外れるかもしれぬ……とも思っているわけですよね。映画のほうでは結構長くマクベスとマクダフは斬り合っていた気がしますが、なんにせよ、マクベスはその最後までも魔女たちの予言通りの死を迎えるということになったわけです。

」という話なのですが、マクベスは最後、楯があってもなくても、魔女の予言が正しければ自分は死ぬと信じる反面、もしかしたら最後の最後、あの鬼婆どもの予言は外れるかもしれぬ……とも思っているわけですよね。映画のほうでは結構長くマクベスとマクダフは斬り合っていた気がしますが、なんにせよ、マクベスはその最後までも魔女たちの予言通りの死を迎えるということになったわけです。

では、次回はマクベスは本当はどうすべきだったのかについて、聖書的原則と少し照らし合わせてみたいと思っていますm(_ _)m

それではまた~!!

マルコムとマクダフ、それにロスとの会話によれば、暴君マクベスによってスコットランドの地は相当ひどいことになっている、とのことでした(※ロス=スコットランドの貴族のひとり)。

ロス:「みじめな国だ、われながら恐れて実情を知るまいとしている!義理にも母国とは言えない、まるで墓地だ、何も知らぬ赤ん坊なら、いざ知らず、どこを見まわしても、笑えるものが何もない、あるのは溜息や呻き声、空をつんざく叫びだけ、しかも誰も気にとめるものもなく、どんな激しい悲しみも、ありきたりの狂態としか受けとられない。葬式の鐘が鳴っても、誰が死んだとたずねるものも、めったにいない、善良な人々の命も、その帽子にさした花より早く枯れしぼみ、病気でもないのに人がかたはしから死んでゆく」

そしてこののち、ロスはマクベスの配下の者によって、マクダフの細君とふたりの子供が殺されたことを語るわけですが――このように、何故マクベスが女子供にまで手をかけたのかといえば、これもまた「マクダフに気をつけろ!」という魔女たちの予言があってのことでした。マクダフは、流石にマクベスも女子供にまで手をかけることはあるまい……と思っていたのかもしれませんが、ロスから「一家みなごろし」の件について聞かされるなり、激昂します。

ロス:「城がやられた、残酷にも一家みなごろしだ、これ以上、その様子を聴かせるのは、無慚な最後を遂げたあのやさしい鹿の屍のうえに、またひとつ御身の死を重ねるようなもの」

マルコム:「ああ、神はいないのか!マクダフ!顔を隠すな、ぞんぶんに泣け、捌け口を鎖された悲しみが、うちに溢れれば、ついには胸も張り裂けよう」

マクダフ:「子供もか?」

ロス:「家中、残らず、召使の末にいたるまで、いあわせた者はかたはしから」

マクダフ:「それを、おれは見殺しにせねばならなかったのだ!妻も殺されたのだな?」

ロス:「そうなのだ」

マルコム:「マクダフ、力を落すな、まず仇を討って、それを薬にこの悲しみを癒やすよりほか手はないのだ」

マクダフ:「奴には子供がない。あのかわいい子たちを?おい、みんなと言ったな?ええい、地獄の鳶め!子供をみんな?それなら、おれのかわいい雛も母鳥も、あの鋭い爪で、一掴みにしたというのか?」

マルコム:「男らしくこらえてくれ、マクダフ」

マクダフ:「そうしましょうとも、だが、男なら、やはり感じる、思い出さずにおられましょうか、あれたちがいたことを、自分より大事なものが。天はそれを見ていながら、味方になろうとしなかったのか?業の深いマクダフ、貴様のために、みんな殺されたのだぞ!なんというやくざだ、おれは、あれたちの罪ではない、おれが悪かったために、皆が酷い目にあったのだ、頼む、安らかに眠ってくれよ!」

――こうして、マクベスが「女から生み落とされた者」ではないマクダフに最期は討ち取られる素地が出来上がったわけですが、一方、マクベスのほうでは彼らがイングランド軍とともに攻めて来た時、自分の細君の死を知ることになるのでした。

けれど、そこまでお話を進める前に、マクベスがマクベス夫人を見ている侍医と話していた時のことについて、先に触れておきたいと思います。

マクベス:「病人はどうだな?」

侍医:「御病気そのものは大したことではございませぬが、ひどい妄想にとりつかれておいでのようで、少しもおやすみになれませぬのが」

マクベス:「それを治してくれぬか、心の病いは、医者にはどうにもならぬのか?記憶の底から根ぶかい悲しみを抜きとり、脳に刻まれた苦痛の文字を消してやる、それができぬのか?心を押しつぶす重い危険な石をとりのぞき、胸も晴れ晴れと、人を甘美な忘却の床に寝かしつける、そういう薬はないというのか?」

侍医:「それは、病む者みずから心がけるよりほか、しかたはございませぬ」

ここからも、マクベスの言う「根ぶかい悲しみ」というのはおそらく、子供を失ったことを指すのではないかと思われるのですが、このマクベス夫人の精神病が癒されるためには、一体何が必要だったのかについては、すでに物語の中に出て来ています。

マルコム:「王はお出ましか?」

侍医:「はい。かわいそうなひとびとが、一杯つめかけ、御療治を待っております、いずれも医術から見はなされた病い、それが御手をふれただけで、たちまち癒えます、どういう聖なる力を天からお授かりあそばしたのか」

マルコム:「お邪魔しました(侍医、去る)」

マクダフ:「いったいどういう病気です、あの医者の話は?」

マルコム:「世にいう「王の病い」というやつだ、奇蹟というほかはない、王が病気を治すのだ、イングランドに来て以来、この眼で何度も事実を見ている。つまりは天の心を心としておられるわけだが、どうしてそんなことが出来るのか、知るよしもない、わけのわからぬ病いに悩むともがらを、それも体中はれあがり、うみただれ、医者も匙を投げた、二目と見られぬ重病人をだ、王はただその首に金貨をひとつのせてやり、心をこめて祈られる、それだけで治るのだ。話によると、このあらたかな能力を、子々孫々にお伝えになるという。なお、この不思議な力のほかにも、王は預言の通力を天から授かっている、つまり、さまざまな神の恵みが王をとりまいているわけだが、それこそ、この王が徳に溢れた方である何よりの証拠であろう」

ようするに、マクベスにもこのエドワード懺悔王のように敬虔な信仰心があったとすれば、夫人のみならず、自身もまた魔女たちの予言になど惑わされることはなかったかもしれません。あるいは、彼自身がもしそれほど敬虔な人柄でなかったとしても、夫人のほうに神さまに対する厚い信仰心があったとすれば、マクベスはその影響からあのように道を踏み外すことはなかったものと思われます。

シェイクスピアの筆の冴え渡っているのは、やはりここだと思います。キリスト教いうところの悪魔(サタン)、悪霊とこの魔女というのはようするに同類なのですが、彼らというのは人間の肉のもっとも弱いところ、脆弱なところを巧みに突いてきますから、マクベスを惑わすことが出来たとすれば、しめたものだ――と思っていたのでしょうし、またマクベスは最初から最後まで彼女たちの操り人形でもあるかの如く、踊りたくもない舞台で滑稽に踊るピエロのような役割を務め、そして最後は惨めな死を迎えるのでした。

最初にダンカン王を殺害するという罪を犯した時、マクベスは「怪しげな幻に惑わされるのも、荒行に慣れぬ若僧の恐怖心、悪事となると、まだおれも、ほんの子供にすぎぬのだ」と言い、自分の犯してしまった罪に震えおののいていたようなのですが、もはや物語も終盤に差しかかると、次々悪事に手を染めたことによって、そのような罪の状態にも慣れきってしまい、居直っているかのような境地であるように思われます。

マクベス:「恐怖というものを、おれはほとんど忘れてしまった、かつては、闇夜を走る叫びを聞いて、ぞっとしたこともある、恐ろしい話を聞けば、髪の毛が生あるもののごとく逆立ち動いたものだ、が、今はありとあらゆる恐ろしいことが、この身内に浸みこんでしまい、何が起ろうと、人殺しのおれには日常茶飯事、もうぎくりともしないのだ」

そしてこの時、続いてマクベスは夫人が亡くなったことを知ります。

マクベス:「何を泣いていたのだ?」

シートン:「は、お妃様が、お亡くなりあそばして」

マクベス:「あれも、いつかは死なねばならなかったのだ、一度は来ると思っていた、そういう知らせを聞くときが。あすが来、あすが去り、そしてまたあすが、こうして一日一日と小きざみに、時の階(きざはし)を滑り落ちて行く、この世の終りに辿り着くまで。いつも、きのうという日が、愚か者の塵にまみれて死ぬ道筋を照らしてきたのだ。消えろ、消えろ、つかの間の燈し火!人の生涯は動きまわる影にすぎぬ。あわれな役者だ、ほんの自分の出場のときだけ、舞台の上で、みえを切ったり、喚いたり、そしてとどのつまりは消えてなくなる。白痴のおしゃべり同然、がやがやわやわや、すさまじいばかり、何の取りとめもありはせぬ」

――わたしたちも、もし天国や神といったものを信じられないなら、マクベスと同じように歴史のある一時期現れて、影のような人生を生き、そして終わるという虚しい存在でしかないのかもしれません。けれど、マクベスがここでいう「この世の終わり」というのは、キリストによる最後の審判のことを指しており(少なくとも間違いなくシェイクスピアはそのことを意識していたと思います)、マクベスはすでに有罪宣告を受けて地獄へ行く身であると信じているわけですよね。

そして、一度神に背を向けた者が、その後再び神さまのほうへ戻ることなく、さらにどんどんと離れていくように……マクベスは結局のところ最後まで悔い改めて神さまのほうへ向きを変える、神さまに立ち返るということがありませんでした。ようするに、クリスチャンの方が『マクベス』を読んだ場合、罪から悔い改めるきっかけが彼にはまったく与えられなかったことに憐れみと不憫さを感じるのではないでしょうか。

たとえて言うなら、聖書の中の聖パウロが経験した回心のように――ある時、神さまの光が現れて、といったことがマクベスに起きていたとすれば、彼の魂は救われていたかもしれないからです

けれど、マクベスはそのまま己の破滅の道を進みゆき、神の言葉により頼むのではなく、そのような聖なる存在とは逆のいかがわしい存在である魔女たちの言葉をしっかりと握って戦場へ出てゆきます。魔女たちの言葉によれば、ダンシネインの城にバーナムの森が迫るまではマクベスの身は安全だとのことでしたし、さらに「女から生み落とされた者」に彼は倒せないわけですから、言うなればこれは二重の保証が与えられているようなものです。

ところが、使いの者が「バーナムの森が動きだしたように見えます!」と報告すると、当然のことながらマクベスは顔色を変えました。

使者:「見張りの役で、山からバーナムの方を窺っておりますと、なんと、急に森が動き出したように」

マクベス:「嘘を言うな、こいつ!」

使者:「もし嘘でしたら、どんなお怒りをも厭いませぬ、ここから三マイルばかりのところを、たしかにこちらへ。は、森が動いて」

マクベス:「もしそれが嘘だったら、すぐ手近の木に、貴様を吊して、飢え死にするまで放っておくぞ。そのかわり、貴様の言うとおりなら、よし、このおれをそうするがよい。う、ぐらつきだしたぞ、おれの決心も。あの鬼婆め、どうにでも言抜け出来るように、真実めかして、嘘を言ったのではないか、「恐れるな、マクベス、バーナムの森がダンシネインにやって来るまでは」などと、その森が、今、ダンシネインに向かって動いている。よし、最後の一戦だ、さあ、打って出ろ!こいつの言うとおりのことが起ったなら、逃げようと踏みとどまろうと、もうだめだ。日の光を見るのが、いやになった、この世の秩序がめちゃめちゃになってしまえばよい。おい、警鐘をならせ!風よ、吹け!破滅よ、落ちかかれ!せめて、鎧を着て死んでやるぞ」

バーナムの大森林が移動してきたように見えたのは、マルコム率いるイングランドの軍勢がかざしの枝を身に纏い、ダンシネイン城に迫りつつあったからですが、マクベスは魔女たちの言葉通りのことが起きたと狼狽しつつも、彼女たちが悪鬼の如き魔性の存在であるともわかっており、また実際、そのような者たちの言葉に頼れば行く末がどうなるか――もともとマクベスにも薄々はわかっていたものと思われます。

また、このままいくと、自分はおそらく「女が生み落とさなかった者」に殺されることになる……とも、マクベスは戦場で自覚していたようでした。それでも、それ以外の大半の者には不死身であるとわかっており、そこへ最後、マクダフと遭遇し、彼が自分は「月たらずで、母の胎内からひきずりだされた男だぞ」と言うなり、すっかり勇気がくじけてしまいます。

マクベス:「いくらあがこうと、むだだ。貴様の剣がどれほど鋭かろうと、この手ごたえなしの空気は斬れぬ。おれの体に傷はつけられぬぞ。その手に負える相手をねらえ、おれの命はまじないつきだ、女から生れた人間には手がつけられないのだぞ」

マクダフ:「ふむ、そんなまじないの効きめ、いつまで続くものか、もうだめだぞ。貴様が大事に奉っている悪魔の手先に、もう一度うかがいをたててみろ、このマクダフは生れるさきに、月たらずで、母の胎内からひきずりだされた男だぞ」

マクベス:「畜生、憎いその舌の根、その一言で勇気もくじけた!あのいかさまの鬼婆め、もう信用しないぞ、このおれをことごとに二重の罠に引っ掛け、約束は言葉どおりに守りながら、最後には、まんまと裏をかく。よせ、貴様を相手にしたくはない」

マクダフ:「卑怯者、それなら剣を棄て、生きて世間の見せものになれ。怪物よろしく、貴様の絵姿を看板にかかげ、その下にこう書いてやる、「さあ、さあ、暴君を御覧よ」とな」

マクベス:「誰が膝まずいてマルコムの足をなめ、衆愚のやじを浴びるものか。たとえバーナムの森がダンシネインの城に迫ろうと、女から生れぬ貴様を相手にしようと、さあ、これが最後の運試しだ。このとおり頼みの楯も投げすてる、打ってこい、マクダフ、途中で「待て」と弱音を吐いたら地獄落ちだぞ」

(二人は城壁の下を、右に左に斬り結ぶ。マクベス、ついに殺される)

――これがマクベスの最期でした。物語の最後は、マクベスの死、そしてそのことによりマルコムが晴れて暴君にかわりスコットランドの王になるというところで閉じられますが、なんというか、一応これで「正義が勝った!」というラストなのに、読み手の側としては物凄く不満足な読後感が残るというのが『マクベス』だと思います(^^;)

いくら普段、心正しく生きることを心がけていたにしても、誰しもが一歩間違えばマクベスのようになってしまう可能性というのはあるわけですから、にも関わらずまるで彼だけが何もかも悪かったので地獄へ行くことになり、少なくともマクベスよりは多少マシだったほかの登場人物たちは天国へ行ったor天国へ行く予定だといったようなラスト。

魔女たちの「きれいは穢い、穢いはきれい」といった言葉に代表されるアイロニーに『マクベス』は物語全体が貫かれているわけですが、ここにもまるでメビウスの輪でもあるかのような強い皮肉を感じます。そもそも、魔女たちの言葉をマクベスの側で100%までは信じず、「マクダフに気をつけろ!」との言葉に従って、彼の妻子を殺していなかったとすれば、バーナムの森はダンシネイン城に向かって攻めて来なかったかもしれませんし、ダンカン王殺害についてもさることながら、マクベスはここでも滅びに通じる穴を自分で掘っているも同然なんですよね(^^;)

地上で生きている間、心正しく敬虔に生きようとしたにも関わらず、世間にひどい目に会わされて最後は死ぬことになった……という人々というのは、歴史上数え切れないほどたくさんいるわけですが、それでも彼らが最後まで信仰心を守り抜いたとしたら天国へ行くことが出来る――と聖書は教えています。けれど、マクベスにはまずこの希望がありませんでした。というのも、彼自身が自分の手でその希望を打ち砕いてしまっていたからです。

そして、そのような希望がないとすれば、神よりも遥かに劣るが人間には不思議に思われる霊的存在にマクベスは頼る以外になく、また神のことを退けてそのような魔性の存在に頼った時点で自分は地獄へ行くとの自覚もあったのでしょうが、彼が最後に「運試し」として楯を投げ捨てマクダフに討ち取られるというところ……ここも、最初はそう思いませんでしたが、後から読み返して見ると本当に痛々しいような気がします

いえ、普通に考えたら「楯くらい、最後まで持っとこうよ☆

」という話なのですが、マクベスは最後、楯があってもなくても、魔女の予言が正しければ自分は死ぬと信じる反面、もしかしたら最後の最後、あの鬼婆どもの予言は外れるかもしれぬ……とも思っているわけですよね。映画のほうでは結構長くマクベスとマクダフは斬り合っていた気がしますが、なんにせよ、マクベスはその最後までも魔女たちの予言通りの死を迎えるということになったわけです。

」という話なのですが、マクベスは最後、楯があってもなくても、魔女の予言が正しければ自分は死ぬと信じる反面、もしかしたら最後の最後、あの鬼婆どもの予言は外れるかもしれぬ……とも思っているわけですよね。映画のほうでは結構長くマクベスとマクダフは斬り合っていた気がしますが、なんにせよ、マクベスはその最後までも魔女たちの予言通りの死を迎えるということになったわけです。では、次回はマクベスは本当はどうすべきだったのかについて、聖書的原則と少し照らし合わせてみたいと思っていますm(_ _)m

それではまた~!!