この文章はある意味、<屋根の上のヴァイオリン弾き>の【2】の続きとなります(^^;)

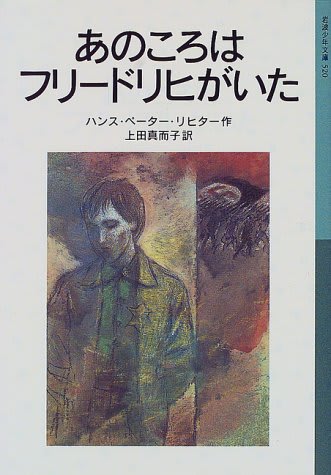

先にこちらのほうで、「ユダヤ人は何故迫害されるのか」ということについて少し触れました。そしてわたし個人が思うに、「あのころはフリードリヒがいた」って、「ユダヤ人ってどうして迫害されるの?」という疑問に対して、大人でも子供でもわかる入門書のようにも読めると思うんですよね。

先に一言で<あのころはフリードリヒがいた>の感想を述べるとしたら、「胸がとても痛くなる本」といっていいと思います

なので、もしまだお読みになってない方がいらっしゃいましたら、ここからのわたしの文章を読むのはあまりお勧め出来ないような気がします。というのも、この本を読んだ全体的な感想について書くというより、「ユダヤ人は何故迫害されるか」というそちらのほうになるべく重点を置いて書きたいと思っているので……もし本を読んだ時の感動を新鮮に味わいたい方がいらっしゃいましたら、そのあたりはちょっと注意してここからはお読みくださいねm(_ _)m

物語の語り手である『ぼく』と、このぼくと同い年であるフリードリヒ・シュナイダーは、1925年のドイツ生まれです。

ふたりは、レッシュ氏という方が大家さんをしているアパートの、下と上とに住んでいました。

『ぼく』が生まれたちょうどきっちり一週間後に、フリードリヒは生まれていて――その後、自然と幼なじみとしてふたりは親しくつきあっていきます。

このお話、本当にいい話なんですww

お話がはじまってから暫くしても――『ぼく』のお父さんは失業しているのですが、一家の大黒柱であるお父さんが働いていないということは、家は当然貧乏ということですよね。そこで『ぼく』の一家はどうやって暮らしているかというと、お母さんが他の家に洗濯をしにいったりとか、母方の祖父(『ぼく』から見たおじいちゃん)にお金を送ってもらってどうにか暮らしているという状態でした。

お話がはじまって、4番目の章である<祖父(1930年)>には、こうあります。

>>祖父は、いつもの通り、父に向かって話しはじめた。職探しの熱心さが足りないという非難だった。それを、父はおとなしく頭をたれて拝聴した。話のゆきつくところはもうわかっていた。いつも同じ経過をたどって、最後に祖父はこういうのだった。

「おれのようにおまえも鉄道にはいっていれば、家族をこれほど困らせはしなかったのだ!」

【中略】

父は、ご意見ごもっともと、同意した。祖父の意見には、父はなんでも同意した。というのは、ぼくたちは祖父に面倒をみてもらっていたからだ。父の失業保険金以外、なんの収入もなかったあいだじゅう、祖父は毎月、送金をつづけてくれていた。そのお金は生活費になって消えていった。あの援助がなかったら、ぼくたちはもっとひどい飢えに悩まねばならなかっただろう。だから、父は、いつも祖父を立てた。

――いかがですか?図書館へ行ってちょっと先を読んでみたくなったりしませんか?(^^)

それはさておき、この記事は<ユダヤ人迫害>についてなるべく焦点を絞って書いていきたいと思っているので、この高圧的な態度の祖父がユダヤ人について語っていることに、特に言及しておきたいと思います。

>>「うちの上にユダヤ人の一家が住んでいましてね。シュナイダーさんというんですが、そこの子どもですよ、フリードリヒっていうのは。同い年だものですから、仲がいいんです」

祖父は、軽くせきばらいをした。「ユダヤ人の家族だと?」

「ええ、いい人たちですよ!」父はいった。

祖父は、くちびるを固く結び、しばらく押しだまっていた。が、やがて、口を開いた。

「おれの上司でかなりの高官だった人に、コーンというユダヤ人がいた。職場の誰もが、みなかれをきらっておった。かれはいつもやさしそうな顔はしていたがな。おれたちに訓戒をたれるときでさえ、にこにこしていた。誰かが仕事でしくじりをすると、いんぎんに自分の部屋に呼び入れ、まるで小学校の子どもにいいきかせるように、誤りを、親切そうに説明したものだ。ある夏、おれは、かれがワイシャツの下の胸と背中に四角い布きれを入れておるのを見た。ふさのついた祈りの布だ(※)。かれは室内(※)でも帽子をぬいだことがなかった。あの高官、コーンのことを、おれは思いだすのもいやだな」

(※祈りの布=祈禱衣(タリット)のこと。信心深いユダヤ人は祈りを捧げるとき、必ずこの祈禱衣と呼ばれる肩かけのような房のついた布をかける。しかし、ユダヤ人の迫害が起こったときとか、ユダヤ人であることを隠して居住国の社会に同化しようとする場合、この祈禱衣が発覚のきっかけとなることがあった。そこで、大きい布の代わりに、≪小タリット≫を衣服の下にはさんで戒律を守ることが、よくあった。この戒律は、モーセ第四書[民数記]、十五章三七-三九節の「主はまたモーセに言われた、『イスラエルの人々に命じて、世々その衣服のすその四すみにふさをつけ、そのふさを青ひもで、すその四すみにつけさせなさい。あなたがたが、そのふさを見て、主のもろもろの戒めを思い起して、……』」に基づいている)

(※室内でも帽子を……――シュルハン・アーラークのアラッフ・ハイイム[シュルハン・アーラークの一部]九一章三節に基づき、戒律を厳しく守るユダヤ人は、室内においてもかぶりものをぬがないことがよくある。特に、祈りを捧げるときや、祭礼の際には、必ずなにかかぶりものをする)

物語の中では、ユダヤ人に対して、他の一般的な人々、一般的なドイツ人がどういった考えを持ち、あるいはどんな態度で接したかということが、何度も出てきます。

正直いって、この『ぼく』のおじいさんはコーンさんという方のことを、「ユダヤ人だから駄目だ」と決めつけているといっていいと思うのですが、このおじいさんが特別偏見に満ちているというよりも――この祖父の考えというのは、同じように感じている人が他にもたくさんいたということを示唆していると思うんですよね。

まず、民族的優越性を象徴した帽子を見るたびにイラッとしたものを感じるですとか、「キリストを十字架につけた民族のくせに上司として我々の上に立つとは何事か!」といった気持ちもおそらくあったのではないでしょうか。

そうなるともう、相手がどんなにいい人で親切にしてくれたとしても、その相手がただ<ユダヤ人>だというだけで、「けっ!」といったような気持ちになるという、そういうことなのだと思います。

ユダヤ人がユダヤ人であるというだけで何故こんなにも嫌われるのか――わたしも西欧史に関しては全然勉強不足なんですけど(汗)、それでも知る限りにおいて、こういうことなのかなって思うんですね。

紀元七十年、キリストが聖書の中で預言したとおり、エルサレムの崩壊が実現し、ユダヤ民族は世界中に散らばっていくということになりました。けれども、ヨーロッパ圏及びキリスト教圏内では「キリストを十字架にかけた民族」として、ユダヤ人は毛嫌いされたと言います。

結果として、就業できる職業は限られ、ユダヤ人は金貸しや質屋といった職業を営むことが多かったそうです。

何故かといえば、旧約聖書の申命記には、「同胞に利子を付けて貸してはならない」という言葉があり、当然キリスト教徒同士は同胞ですから、お互いにお金や質物を取ってお金を貸すといったことは禁じられました。

キリスト教会は十一世紀から、「利子をとって金を貸した者は、キリスト教徒としての埋葬を禁ずる」という通達を出していたそうですから、これはかなり厳しい社会的タブーといっていいと思います。

けれどその点ユダヤ人なら――<同胞>ではない。そこでユダヤ人たちの多くは金融業や質屋といった職業に就くことが多かったということなんですね。でもこの金融業というのは、同胞同士では禁じられている、言ってみればキリスト教徒側にとっては汚れた職業でもあるわけです。

現代のわたしたちにも、こう考えれば少し理解がきくかもしれません。今もいわゆる<サラ金>って、あんまり評判がよろしくないというか、仮に職場にその筋から催促の電話が来たとすれば――「△□さん、なんだかサラ金からお金借りてるみたいよ☆」なんて、ヒソヒソ噂されてしまうことでしょう。

ようするに、キリスト教徒にお金を貸してその利子でユダヤ人がいい暮らしをしていたとすれば、「なーんか面白くない

」というのは、なんとなくわかる気がしませんか?しかも、ユダヤ人たちは自分たちの民族だけで結束し、シナゴーグで毎週金曜日に礼拝を守り(我々キリスト教徒は日曜日に礼拝を守るというのに!)、同胞以外とは結婚することのない、他民族とのつきあいが悪い怪しげな人々だったといっていいと思います。

」というのは、なんとなくわかる気がしませんか?しかも、ユダヤ人たちは自分たちの民族だけで結束し、シナゴーグで毎週金曜日に礼拝を守り(我々キリスト教徒は日曜日に礼拝を守るというのに!)、同胞以外とは結婚することのない、他民族とのつきあいが悪い怪しげな人々だったといっていいと思います。ここまで書けば、何故ユダヤ人がユダヤ人というだけでキリスト教徒が大多数を占める社会では「けっ!」と思われたり、「あいつ、ユダヤ人だってよ」といったように侮蔑されたのか、少しはおわかりいただけるでしょうか(^^;)

では、次回は『あのころはフリードリヒがいた』の第六章目、<入学式(1931年)>からお話をはじめたいと思いますm(_ _)m

それではまた~!!

P.S.この文章を書くにあたって、澤田祐介先生の「面白医話Ⅱ~イタリア社会医療文化誌紀行~」(荘道社刊)という素晴らしい本を参考にさせていただきました。ありがとうございます♪(^^)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます