6月6日(木)

平成25年度 春夏コースの第3回目となる野外講座「寺院と古城から日本文化史を探る」旅。

新緑の京都 三尾(さんお)※を訪ねて

栂尾山(とがのおさん)高山寺と高雄山(たかおさん)神護寺に行ってきました。

※京都西北の山間地、高雄(高尾)、栂尾(とがのお)、槇尾(まきのお)を合わせて三尾と呼ばれ、

古来より紅葉の名所 として知られています。

として知られています。

7:20マリンピア出発

7:20マリンピア出発  桂川PAで人数分のお弁当を積み込み車内で昼食

桂川PAで人数分のお弁当を積み込み車内で昼食

京都らしくお弁当の名前は「舞妓はん」、お茶付き! おいすぃ~

おいすぃ~

はっ! 撮影する前に少し食べてしまったぁ...

撮影する前に少し食べてしまったぁ... ↑卵焼きと空揚げは、どこにあったでしょう?

↑卵焼きと空揚げは、どこにあったでしょう?

11:50 栂尾山 高山寺に到着。

高山寺は、世界文化遺産です

市営駐車場より裏参道の階段を登ります。

国宝 石水院へ

石水院は、明恵上人(1173~1232)が後鳥羽院より学問所として賜った建物です。

善財童子(ぜんざいどうじ) 和みます

善財童子(ぜんざいどうじ) 和みます

後鳥羽上皇の勅額「日出先照高山之寺」 華厳経からとられた一句だそうです。

華厳経からとられた一句だそうです。

寺号“高山寺”は、ここから付けられました。

高山寺といえば、こちら

カエルやウサギが擬人化されて描かれた「鳥獣人物戯画」

歴史の教科書に載っていましたね~ こちらには、全4巻のレプリカがあります。

こちらには、全4巻のレプリカがあります。

石水院を出ると間もなく左手に“日本最古之茶園”の石碑が立つ栂尾茶園があり、

垣根の内側にはお茶の木がいっぱい植えてありました。

古くから明恵上人は「茶祖」、栂尾山は茶の発祥地といわれており、

宇治の茶業者は毎年自家製の新茶を上人の廟前に献供(11月8日)するのだそうです

12:45 高雄 神護寺へ。

12:45 高雄 神護寺へ。

高雄山の中腹にある神護寺は、古くから紅葉の名所として親しまれています。

平安京造営の責任者であった和気清麻呂(733~799)が建立したのが始まりで、

その後、最澄は天台宗、空海は真言宗の基礎をこの地で築いたと言われています。

澄み切った空気 と青紅葉に心が癒されます。

と青紅葉に心が癒されます。

駐車場から神護寺への道のりは なかなかハードな坂道であります。

なかなかハードな坂道であります。

楼門

楼門

鐘楼

鐘楼

和気公霊廟

和気公霊廟

金堂 朱塗りの組み細工が立派

金堂 朱塗りの組み細工が立派

金堂から石段を下りたところに、五大堂・毘沙門堂があります。

閼伽井(あかい) 弘法大師が自ら掘られたと伝えられる井戸

閼伽井(あかい) 弘法大師が自ら掘られたと伝えられる井戸

ぐるっと一巡して、再び楼門へ。

神護寺をあとにします。

帰りは、嵐山・高雄パークウェイを通り嵐山へ。

修学旅行のバスがいっぱい。

嵐山でお土産を購入し、旅は終了です。

どらサァヤ どら焼きの中に生八ツ橋が入っています。

どら焼きの中に生八ツ橋が入っています。

今回訪れた栂尾山高山寺・高雄神護寺にて、御朱印を頂いて参りました

パンフレット

パンフレット

紅葉の季節にぜひ、もう一度足を運んでみたいです。

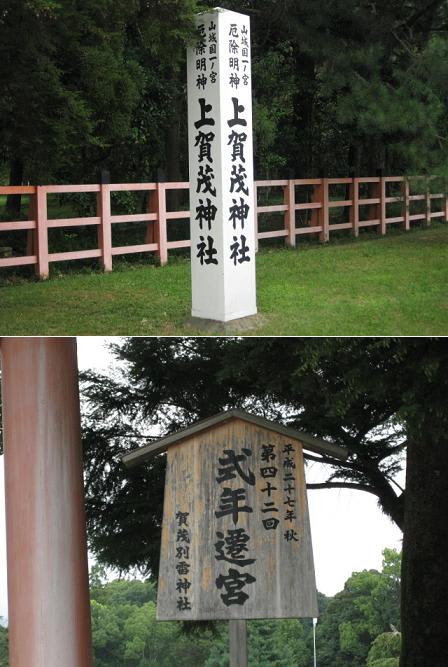

7月の旅は、“20年に1度の式年遷宮” お伊勢さん両参りです

出発時間が早いので、受講生の皆様、遅れないようにご確認くださいね。

を歩き。。。

を歩き。。。

梅の花に思わず足が止まります。

梅の花に思わず足が止まります。

十六羅漢像

十六羅漢像

信楽焼は、日本六古窯に数えられます。

信楽焼は、日本六古窯に数えられます。

雨がよく降る土地柄、排水はとても重要です!

雨がよく降る土地柄、排水はとても重要です!

感心します

感心します 雪が降っていたのですが、徳島駅に着いたときには

雪が降っていたのですが、徳島駅に着いたときには

方のために、石段駕籠(かご)もあります。(有料)

方のために、石段駕籠(かご)もあります。(有料)

を楽しんで来てくださいね

を楽しんで来てくださいね (088)652-4646 まで

(088)652-4646 まで