起立性調節障害、5つ目の記事は「他の病気の結果として起立性調節障害を発症」を取りあげます。

ここ、大事です。

様々な病気の影響で体調不良に陥れば、

起立性調節障害の診断基準を満たしてしまうことは少なからずあると思われます。

その中の一つに“不登校”も入るかもしれない、と感じています。

以下の記事で紹介されている呉Dr.の解説を読んでみましょう。

例として、

・アトモキセチン服用後のPOTS

・エーラス・ダンロス症候群

・学校不適応〜睡眠障害

・発達障害〜睡眠障害

を挙げ、

「血管弾性特性や心臓弁膜症などの生物学的脆弱性を基盤として、学校不適応を起こしやすい認知・発達特性や睡眠障害が重なることで、起床困難と起立不耐症状を中核とした心身症の表現系となり、それが起立性調節障害という単一病名で説明されているケースがあると考えられる」

「起立性調節障害専門外来を受診した患者の30~40%で神経発達症を認めたとの報告もある」

「さまざまな背景が重なり複雑な病態を呈している可能性に留意すべきだ」

と指摘しています。

まさに私が感じていたことを言語化してくれた感じです。

そうなんです、病院へ紹介しても「起立性調節障害でした」と返事が来ますが、

その先の診療につなげてもらえないことが多いのです。

呉Dr.はこれらを含めて「小児科医が中心となって診療すべきだ」と提言していますが、

現場にいる私からすると、小児科医には荷が重すぎると思います。

▢ 起立性調節障害、留意すべき病態は

起立性調節障害は、自律神経の不調・破綻により姿勢変換に伴う循環動態の調節障害が生じ、さまざまな症状を呈する疾患である。日本では小児~思春期に好発するため、身体の急激な発育過程で生じると考えられている。近年、認知度の向上に伴い、医療につながる患者が増加している一方、背景にある課題が十分理解されないまま治療が行われるケースも少なくない。東京医科大学小児科・思春期科学分野講師の呉宗憲氏は、二次障害として現れる起立性調節障害の理解や、睡眠障害など併存症への介入の重要性について、第64回日本心身医学会(7月1~2日)で解説した。

◆ アトモキセチン服用後のPOTS

起立性調節障害は、起立直後性低血圧(INOH)、体位性頻脈症候群(POTS)、血管迷走神経性失神(VVS)、遷延性起立性低血圧(Delayed OH)の4つのサブタイプに分けられる。近年、著明な血圧低下を伴わず心拍数が著しく増加するPOTSの研究が盛んに行われており、著明なノルアドレナリン高値および収縮期血圧の上昇を認めるHyperadrenergic POTSなど、複数の病態の存在が指摘されている。

呉氏は、二次障害として出現した薬剤性POTSの自験例(14歳男児)を紹介した。症例は運動時の強い動悸、浮動性めまい、顔面蒼白を主訴に来院。5歳時に他院で注意欠陥・多動性障害(ADHD)と診断され、選択的ノルアドレナリン再取り込み阻害薬アトモキセチンを服用していた。起立試験を行ったところ、脈拍数は安静仰臥位の110bpmから起立後は160bpmまで上昇。収縮期血圧は10分後に120mmHgまで上昇し、血中ノルアドレナリン値は2,000pg/mLを超えた。

ノルアドレナリントランスポーターの遺伝子異常はPOTSの原因となりうること(N Engl J Med 2000; 342: 541-9)、健康人に比べてHyperadrenergic POTS患者は皮膚静脈でのノルアドレナリントランスポーターの発現が少ないとの報告があることから(Circ Arrhythm Electrophysiol 2008; 1: 103-9)、同氏らはアトモキセチンが血中ノルアドレナリン異常高値に影響している可能性を推測。ADHD症状が落ち着いていたことからアトモキセチンを中止したところ、脈拍数は安静仰臥位で70bpmに、起立後は120bpmに改善した。これらを考慮して同氏らは症例をHyperadrenergic POTSと診断し、報告した(Clin Auton Res 2018; 28: 247-249)。

◆ エーラス・ダンロス症候群などに伴う起立性調節障害

呉氏は、皮膚、関節、血管といった結合組織の脆弱性を特徴とする遺伝性疾患であるエーラス・ダンロス症候群(EDS)などに伴う起立性調節障害の自験例も紹介した。症例4例は中学~高校生で、うち3例が不登校、1例が浪人中であり、3例に自閉症スペクトラム症(ASD)、ADHD、注意欠陥障害(ADD)などの神経発達症を認めた。いずれも発症前の学業成績は優れ、高い目標意識を持っていた。起立試験の結果は3例がPOTS、1例がINOHだった。

・・・

EDS患者は健康人と比べて脈波伝播速度が有意に遅く、動脈弾性の増加が起立不耐症状と関連することや(Genes 2020; 11: 55)、関節過可動型の思春期年代におけるADHD、ASDの併存率がそれぞれ35~46%、6%であることが報告されている(Neuropsychiatr Dis Treat; 17: 379-388)。

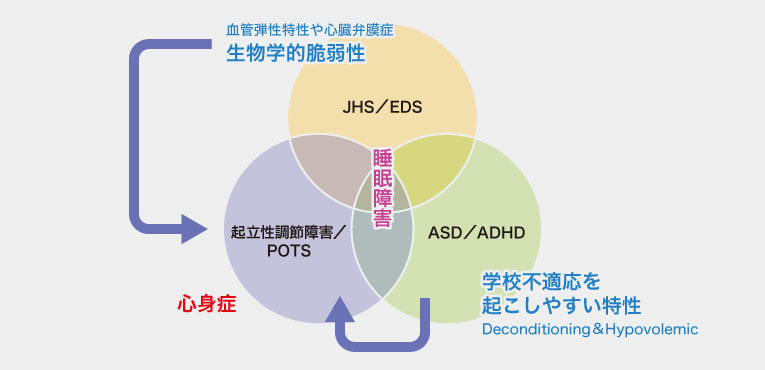

呉氏は「血管弾性特性や心臓弁膜症などの生物学的脆弱性を基盤として、学校不適応を起こしやすい認知・発達特性や睡眠障害が重なることで、起床困難と起立不耐症状を中核とした心身症の表現系となり、それが起立性調節障害という単一病名で説明されているケースがあると考えられる」と指摘。起立性調節障害専門外来を受診した患者の30~40%で神経発達症を認めたとの報告もあることから(こどもの心とからだ 2019; 27: 476-478)、同氏は「EDSに限らず、さまざまな背景が重なり複雑な病態を呈している可能性に留意すべきだ」と述べた(図)。

図. 起立性調節障害の患者が抱えうる背景

(表、図とも呉宗憲氏発表スライドを基に編集部作成)

◆ 不登校の結果として現れる起立性調節障害

起立性調節障害患者は、症状として朝の起床困難を呈するケースが多く、不登校につながることも少なくない。しかし、不登校の結果として強い起床困難感という臨床像を来した例や生理学的検査で起立性調節障害の診断基準を満たす例、睡眠障害に伴う起床困難を起立性調節障害として説明されている例もあるという。

不登校は、身体廃用や水分摂取量の減少を引き起こしやすく、同調因子の喪失により睡眠、覚醒リズムが乱れやすくなる。また、呉氏は「そもそも『起きたい』という気持ちも相対的に減少していると考えるべきかもしれない」と述べた。

既報では、床上安静を10日間持続した後に起立試験を行ったところ、起立性調節障害を来すことが示されている他(J Appl Physiol 2004; 96: 2179-2186)、睡眠・水分不足はPOTSの危険因子であることも示唆されている(PLoS One 2014; 9: e113625)。同氏は「効果的な治療や関わりのためには、患者や保護者の理解、受け止め方に応じて、時期をみてきちんと病態を区別する必要があるだろう」と訴えた。

◆ 睡眠不足症候群との鑑別に注意

睡眠不足症候群では、集中力および意欲の低下、疲れやすさ、非協調的態度、攻撃性などが現れることがあるが、こうした認識は患者本人だけでなく医師においても十分とはいえないという。思春期は睡眠・覚醒相が生理的に後退しやすいため、朝の目覚めの悪さは必ずしも病的とはいえないが、極端な睡眠・覚醒相後退障害に対して適切な治療を行う必要がある。

呉氏は、起床困難と各種不定愁訴で来院した自験例を紹介。3週間の入院治療前後に唾液メラトニンを測定したところ、メラトニン分泌開始時刻(DLMO)とピークの前進が見られ、症状が改善したという。なお、睡眠障害はASD児の40~80%に認められるとの報告があることから(Sleep 2009; 32: 1566-78)、背景課題に目を配ることが重要だという。

◆ 症状の先まで視線を向けることが重要

以上を踏まえ、呉氏は「患者の疾患名が起立性調節障害なのか睡眠障害なのか、あるいは神経発達症なのかといった議論よりも、これらの身体症状を環境(ストレス負荷・プレッシャーなど)、気分(不安・抑うつなど)、行動(身体廃用・入眠困難の要因など)、特性(身体・認知・発達)が相互に連動した結果の1つとして捉え、『本当の困りごとへの入口』として活用することが重要」と強調した。

さらに同氏は、小児科の強みとして

①受診ハードルが低い

②つらい身体症状の改善が目的(治療契約を結びやすく、行動変容の動機になりやすい)

③各種検査を通して症状が説明できる(病理の外在化による周囲の理解と仕切り直しの効果)

ことを挙げ、「子供たちの症状のその先にあるさまざまな課題まで目を向け、起立性調節障害の診察に当たってほしい」と呼びかけた。

これらの問題に解決法はあるのか?

私は漢方治療に活路を見出すべく、勉強中です。