中国で製造された冷凍餃子に農薬のメタミドホスが混入したことで、日本国内で10名の健康被害者が生じた事件は記憶に新しいと思います。この事件は結果 として、工場で勤務している人物が意図的に混入したことが明らかになりました。これは食品安全性を考える上でひとつの重要なリスクを示しています。

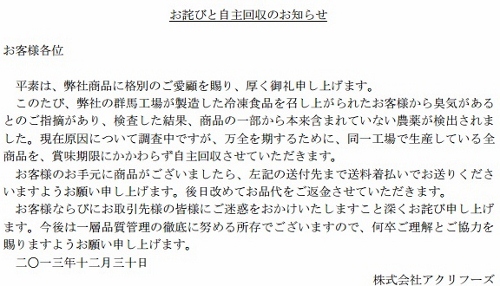

現在、アクリフーズ群馬工場生産の冷凍食品に農薬のマラチオンが混入し、全国で健康被害者が続出して640万パックが回収対象になっています。

食品リスクには大きく2つのリスクがあります。ひとつは「意図的ではないリスク」、もうひとつは「意図的に発生させられたリスク」です。意図的ではないリ スクに対しては、HACCP(危害分析・重要管理点)手法で対応する仕組みができ上がってきています。しかし、意図的に発生させられたリスクは、 HACCP手法でもある程度対応できるものの、それ以上に社会全体での対応が必要になってきます。特に法的な面です。こういった意図的に発生させられたリ スクは「フードテロリズム」といい、米国やEUでは我が国より先んじて対応が進んでいます。

●フードテロリズムの可能性高い

今回のマラチ オン混入事件に関しては、明らかにフードテロリズムということができます。まず食品の流通の実態から考えると、全国に被害が広がっていること、ひとつの工 場の生産物であることから、流通の川下で発生したのではなく川上で発生したことは間違いないと考えることができます。そして混入した商品が極めて多岐にわ たり、材料が共通でないものも存在することから、原材料段階の混入ではないことも明らかです。

本稿執筆時点(1月7日)では原因は特定さ れておりませんが、加工ラインの実態から状況を検討すると、ピザやコロッケは明らかに製造ラインが異なりますので、製造段階でも極めて出口に近いところ (おそらく梱包直前から梱包作業あたり)での混入ではないかと考えることができるのではないでしょうか。袋に外部から空けた穴とかがあれば梱包後の混入と も考えられますが、そのようなことは、混入を意図的に行う人にとっては非常に面倒で見つかるリスクが高いことなので、おそらく今回の発生範囲と量から考え ると、梱包前と見るのが合理的に思われます。

このように考えると、今回はフードテロリズムである可能性が高いと考えられます。

フードテロリズムはなぜ発生するのかというと、食品は多くの人に無差別に影響を与えることにつながるので、社会に与えるインパクトが極めて大きいことにあります。

意図して行った人物には、社会に対する悪影響を及ぼそうと考えて行ったパターンと、その企業にダメージを与えることを意図して行ったパターンと、大きく分 けると2つあります。いずれも食品で行うと極めて影響は大きくなります。欧米では特に前者に対して警戒しておりますが、後者も含めて管理と罰則を法的に強化しています。●被害者・企業の責任追及、問題解決にならず

被害者は誰かというと、間違いなく健康被害を受けた消費者であり、社会です。そしてもうひとつ無視してはいけない被害者は、企業です。前出のメタミドホスの事件では、天洋の工場は閉鎖にまで追い込まれました。今回のアクリフーズにも多大なダメージがあるでしょう。

そして多くの評論家やメディアは「企業の管理が悪い」というような論調で企業を攻撃する可能性があり、それこそフードテロリズムを行った人物の意図通りの結果になっていってしまいます。これはテロ行為なのであって、消費者も企業も社会もすべてを攻撃してきているものです。

ゆえに、企業の管理責任を追及することで解決するものではなく、すべての食品にかかわる経営体で発生しうるリスクなのです。なお、天洋の工場もHACCP手法は取り入れていましたし、群馬の工場も高度なHACCP手法を用いるISO22000を取得しており、管理水準は我が国の中でも高いものです。なので、一企業の管理の 問題ではないということを認識すべきだと思います。

防止方法は、これが「テロである」という理解をするところから始めます。社会が単なる 一企業の問題で片付けるのではなく、テロと戦う姿勢を示し、法的にテロ行為としてみなす整備が求められます。決して威力業務妨害というレベルではないとい うのが欧米の認識であり、この点は我が国も同様に取り扱うようにしていくことが防止方針としてまず求められます。

(文=有路昌彦/近畿大学農学部准教授)

アクリ農薬混入事件、なぜフードテロリズムの可能性高い?企業の責任追及、問題解決の妨げに より

全く迷惑な話だ。

うちにもアクリの冷凍食品はあるが、

運が良く(?)今のところ対象製品でないことと

群馬工場からの生産物では無いことから

未だ「食べれるのかも?」

と思っているが。。。。

支那みたいな食料品テロは簡便してほしい。

あいつらをバカに出来ないじゃないか!!!

[東京 26日 ロイター] - 午後3時のドル/円は、前日の午後5時時点に比べ小幅ドル高/円安の104円後半。日経平均株価.N225が上げ幅を拡大させる中で円売りの動きが強まり、ドルは一時104.85円、ユーロは一時143.36円まで上昇し、ともに約5年2カ月ぶりの高値をつけた。

安倍晋三首相の靖国参拝報道を受け一時円が買い戻される場面もあったが、円買いの動きは広がらなかった。

この日のドル/円は日経平均株価に連動する動きとなった。日経平均株価は寄り付き後からジリジリと値を上げ、一時前日比176円高の1万6186円付近まで上昇、2007年11月以来約6年1カ月ぶりの高値をつけた。

これに呼応して円売りの動きも強まり、ドル/円は104.85円、ユーロ/円は143.36円までそれぞれ上昇、ともに2008年10月以来の高値をつけた。仲値公示に向けた輸入企業の買いも相場を押し上げた。

午前10時40分ごろに安倍晋三首相が靖国神社に参拝すると伝わると、日経平均、ドル/円ともに上げ幅を縮小させたが、すぐに持ち直した。

市場では「報道で一瞬売られたが、参加者はあまり気にしていないようだ。それよりも、きのうで株の節税売りが終わった安心感によるリスクオンの動きの方が強い」(大手邦銀)との声が出ていた。

中国外務省の秦剛報道官は26日、安倍晋三首相の靖国神社参拝について談話を発表し、過去の侵略の歴史を反省するとした見解を堅持するよう日本に求め、強硬に抗議した。為替市場で反応は見られなかった。

市場では、米国株をはじめとする各国株価の下落リスクが、ドル高/円安相場のリスク要因として引き続き意識されているが、「米国がテー パリングを開始したとはいえ、各国の中銀が巨額の流動性を用意して、物理的に株価が上昇する環境を作っていることに変わりはなく、流動性相場が株高/円安 を演出する流れは来年も続きそうだ」(国内銀)との見方が出ている。

<米国債利回り>

市場では、「中長期ゾーンのみならず、短期ゾーンの金利もじわりと上昇していることがドル/円の下支えだが、今後、急ピッチで米債利回りが上昇するようであれば、株価にマイナスの影響を及ぼしかねない」(証券会社)と警戒する声も聞かれた。

前日の海外市場では、米2年国債利回りが0.407%付近まで上昇し、9月上旬以来3カ月半ぶりの高水準に達した。同利回りは今年9月6日に0.538%付近まで上昇し2011年5月以来のレベルに達している。

現在同利回りは0.3992%と高値から小幅に低下している。

日銀が 公表した11月20─21日開催の金融政策決定会合議事要旨への反応は薄かった。物価動向について、委員は「消費者物価(除く生鮮食品)の前年比はゼロ% 台後半となっており、先行きも需給ギャップが縮小し、予想物価上昇率が上昇していくもとで、プラス幅を次第に拡大していく」との認識で一致。

一方、黒田東彦日銀総裁は安倍首相との会談後、記者団に対し、内外金融情勢について情報交換し、日本経済が2%の物価目標に向かって順調に推移していると説明したことを明らかにした。首相側から特に質問はなかったという。

また、総裁は、月例経済報告からデフレの文言が消えたことについては、「デフレ脱却は道半ば」との見方を示した。

為替市場の反応は限定的だった。

円が全面安、ドル/円とユーロ/円が5年2カ月ぶり高値 より

12月26日(ブルームバーグ):26日の日本株市場で、TOPIXが終値ベースで年初来高値を更新し、2008年8月以来の高値水準を回復した。 受け渡しベースで新年相場に入り、節税対策の一巡などで株式需給の好転期待が広がったほか、為替の円安進行も好感された。

TOPIXの終値は、前日比21.16ポイント(1.7%)高の1279.34と続伸。5月22日に付けた年初来高値1276.03を7カ月ぶりに更新し、およそ5年4カ月ぶりの高値となった。

東証1部33業種は全て上げ、上昇率上位は証券・商品先物取引、パルプ・紙、建設、その他金融、保険、鉄鋼、輸送用機器、銀行、電気・ガス、倉庫・運輸など。日経平均株価の終値は164円45銭(1%)高の1万6174円44銭と7日続伸した。

TOPIX終値が5月の年初来高値を更新、2008年8月来の水準 より

靖国参拝しなくても、いちゃもん・難癖をつけてくるのだから、

キチガイ相手に

「もう相手にしない」

というメッセージを伝えるにはナイスなクリスマスプレゼントだったのではないだろうか。

12月26日はBoxingDayというところも

お洒落だ。

素敵なプレゼントを有難う。

以前、

で減反なんか廃止しろ!

と書いたが

ようやくその動きが出たようだ。

政府は、コメ農家を手厚く保護してきた農業政策を抜本的に見直す検討に入った。24日開いた産業競争力会議で民間議員が、コメの生産量を 国が決めて高価格を維持する生産調整(減反)の廃止を提言。農林水産省も補助金縮小や、減反見直しを表明した。安倍政権は農業改革を成長戦略の柱に掲げ る。年内妥結をにらむ環太平洋経済連携協定(TPP)を視野に、農業改革論議は11月にヤマ場を迎えそうだ。

政府は競争力会議や与党の意見を踏まえ11月末までに農業改革案を固める。年明けの通常国会に関連法案を提出。来年度予算案にも補助金見直し策を反映させる考え。

24日開いた産業競争力会議分科会。「国がコメの生産数量を配分するやり方をやめるべきだ」。同会議の民間議員、新浪剛史・ローソン最高経営責任者は減反を3年後に廃止するよう訴えた。

現行の減反制度は、国が主食用米の生産量を決め自治体を通じ各農家に割り当てている。コメを軸とする国の農業政策の根幹だ。農家の雇用や収入を安定させる狙いだが、農家の生産意欲や創意工夫を阻んだり、消費者が割高なコメを買うことにもつながっていた。

競争力会議出席者が驚いたのは農水省側の反応だ。「すべてを一気にゼロにするのは難しいが、自民党の議論も始まるので、覚悟を持って議論していきたい」。安倍晋三首相に近い江藤拓農水副大臣は減反の見直しを前向きに検討する考えを表明した。首相官邸、自民党、農水省の調整をふまえたうえの発言だった。

浮上する見直し案は、生産量管理への国の関与を薄める案だ。農水省はコメの需給見通しを示すにとどめ、生産量目標の設定などは自治体に任せる。自治体間で生産枠を融通できる仕組みを使い、意欲のある農家に生産枠を多めに配分する。

減反見直しは長年の懸案だった。2009年には石破茂農相(当時、現幹事長)が減反見直しを表明したが党内の猛反発で頓挫した。ここに来て見直し論が再浮上したのは、安倍政権がTPP参加を打ち出し農業の生産性向上が不可避の課題になってきたためだ。

民主党政権は減反への協力を条件に、農家への所得補償に約7000億円の予算をつけてきた。だがこうした戸別の所得補償は、生産性に課題がある零細・兼業農家も対象で、大規模な農業法人の成長の制約となっていた。

改革案では、減反政策の見直しと並行して、10アール当たり年1万5000円の補助金を支払う現行制度を大幅に縮小。コメ価格の下落時に補助金を増やす仕組みも廃止する方向だ。

もっとも、見直しの行方は波乱含みだ。TPP交渉で日本は農業分野の高率の関税の撤廃を迫られている。コメへの高関税を維持できなかった場合、所得補償削減への反発が強まり、減反見直しを視野に入れた制度の導入もおぼつかなくなる。

日本はコメなど農産物に高い関税をかけつつ、補助金でも零細農家を支えてきた。農産物市場の開放を進めてきた欧州連合(EU)は関税を低く する一方で、年間で8兆4600億円(2006年)を大規模農家への直接支払いに充てている。所得補償の仕組みをどう見直し、浮いた財源で農業の維持・発展や生産性の向上につなげるか。改革の道のりはまだ長い。

本来ならバカ菅がTPPを口に出した瞬間から

検討すべきだったのに、

今頃かよ!

って気がするが、

TPP参加前の早いうちに廃止したほうがいい。

そうでなければ

無駄な税金が投入されるだけの予感がする。

学習院大学の戸松秀典名誉教授(憲法)を座長とする法学者、弁護士4人による「新聞の公共性に関する研究会」は5日、「新聞は日本の誇るべき文化の維持と民主政治の健全な機能にとって不可欠」として、消費税率引き上げに当たっては、新聞に税率を軽減する措置を適用すべきだとする意見書を発表した。

意見書は、表現の自由の保障が民主主義の維持やバランスの取れた社会の維持をもたらし、新聞はその機能を備えていると指摘。このため、現行の法制度において新聞には再販制度や株式譲渡制限、第三種郵便制度などの優遇措置が適用されていると説明し、軽減税率を適用する十分な根拠があるとした。

新聞に軽減税率求める意見書発表 「民主主義の維持に不可欠」 より

既に優遇措置が取られているなら軽減税率を適用する必要が無いだろ。

報道しない自由どころか

A新聞のように捏造・改竄するような報道に公共性があるのだろうか?

新聞に軽減税率なんか適用すべきでない!

今年7月にアメリカの調査機関ビュー・リサーチ・センターが発表したアジア諸国への世論調査で、衝撃の数字が出た。

日本に対する印象が、「非常に悪い」と「良くない」を合わせると、実に韓国人で77%、中国人で90%が、日本に対して「良くない印象」を持っていると回答したのだ。

また、「過去の軍事行動に対する日本の謝罪は不十分」だとする回答は、韓国で98%、中国で78%。大半が不十分とする回答だった。

他国ではおおむね日本への好印象が8割を超えており、謝罪に関しても他のアジア諸国では「不十分」との意見は少数派だった。

つまりこの調査でわかったことは、韓国人と中国人だけが圧倒的に「日本嫌い」だという現実である。

※週刊ポスト2013年8月16・23日号

アジアで8割超が日本に好印象 中韓だけ日本嫌いの現実あり より

別に衝撃でもないだろう。

当然の結果だ。

本当はアジアで8割超が日本に好印象を持っているアジア諸国の人々にアンケートを実施した

「アジアの中で嫌いな国は何処ですか?」

という回答結果だろう。

恐らくは公表も出来ないくらいな衝撃的な内容だったんだろう。

想像すれば1位がダントツの馬鹿で、2位が広域指定暴力団国家だったに違いない。

1位・2位が合計でブッチギリの9割超だったのではないか?

だから衝撃的なんだろう?

法務省入国管理局が6日、不法滞在のフィリピン人ら約70人をチャーター機で一斉に強制送還したことが関係者の話で分かった。コスト削減と安全確保が狙い。チャーター機による強制送還は密航者を除き、ほとんど前例がない。

入管によると、不法滞在者には法務省が退去強制令書を発付し、民間航空機などで帰国させる。航空券代は自己負担が原則だが、送還を拒否している場合は国が負担せざるを得ず、付き添いの入国警備官数人分の費用も必要になる。(共同)

不法滞在:チャーター機で強制送還 70人をフィリピンに より

新大久保とかにいる、

不法滞在者や不法就労者、民潭系朝鮮人も

対象に、強制送還してほしいものだ。

こいつらのいる地域は町が汚い。

日本維新の会は27日、参院選公約を発表した。農業分野などでの既得権益打破や道州制導入による統治機構改革など5項目を柱に「必要な改革を断行する」 と強調した。共同代表の橋下大阪市長の発言で党勢の失速を招いた従軍慰安婦問題に関しては「歴史的事実を明らかにし、国の名誉を守る」とし、事実関係の解 明を打ち出した。公約は「維新の挑戦。逃げずに真正面から」と掲げ、「抵抗勢力と闘い、日本の未来を切り拓く」としている。

党首のせいで穴を拭くことになったのだろうが、

むしろ、ピンチをチャンスに変えて、

事実を解明してくれ

政治家や官僚によるブログやツイッターが炎上する事態が相次いでいる。インターネットを使った選挙運動解禁を目前に控え、ネット選挙を扱う企業は政治家サイドに炎上対策の売り込みを始めているが、そもそも炎上する人たちには、どんな共通点があるのか。

岩手県の小泉光男県議は17日、批判が殺到したブログの内容について記者会見し、「公人としての立場を忘れ、著しく思慮に欠けていた」と謝罪した。

小泉県議は、自身が受診した県立病院で名前ではなく番号で呼び出されたことに腹を立て、5日のブログに「ここは刑務所か!」と記述。また、「会計をすっぽかして帰った」と記したため、ネット上で「おかしい」などと糾弾されていた。

先週には、復興庁に出向している総務官僚がツイッターで「左翼のクソども」「(地方議会の)あまりのアレ具合に吹き出しそう」などとつぶやき、処分を受けた。

ネットに関わるツールの中で、ツイッターは悪のりして自らの不法・脱法行為を暴露する若者が続出するため「バカ発見器」とも呼ばれる。「バカ」という気はないが、他にも政治家が炎上するケースは多い。

例えば、昨年5月、群馬県の女性市議が「放射能汚染地域に住む人の血って、ほしいですか?」とつぶやき、市や議会に抗議が殺到して、市議を除名された。

同年9月には、自民党徳島県議が安倍晋三首相の総裁再登板に関し、「今度はいつやめる、いや、何時投げ出すんですか!? 今度の理由は下痢から便秘ですか?」とつぶやき、アカウント閉鎖に追い込まれた。

炎上とは異なるが、安倍首相が自らのフェイスブック上で、田中均元外務審議官や民主党の細野豪志幹事長を名指しで糾弾し、賛否両論が巻き起こっている。

ITジャーナリストの井上トシユキ氏は「政治家や官僚の中には『一般の人たちと意見交換する』といいつつ、自らの意見を一方的に話すことに慣れてしまい、 コミュニケーション能力に欠けている人がいる。特に、発信の中に特権意識が感じられると、炎上しやすい。防止するには、発信する前に反応を予測する、空気 を読むことだろう」と話している。

あとを絶たない政治家や官僚によるバカな書き込み 炎上の共通点とは より

空気読むも何も、

自分が一番!

と思っているから

そんな事を考えないのでは?

ネット選挙が解禁になったら

もっと面白いネタが飛び出しそうだ。

"究極の高級フルーツ"を使って開発された1万円のロールケーキ「ロイヤル メロンロール」が2013年6月7日から20日までの期間限定で、銀座マキシム・ド・パリ大丸東京店(東京都千代田区)で販売されています。

千疋屋メロンを惜しみなく使用

大丸東京店限定で登場する"究極のロールケーキ"は、高級ルーツの老舗「銀座千疋屋」が厳選した1万円超の静岡産マスクメロンを半分以上使用 するなんとも贅沢なケーキです。中心には北海道阿寒湖産のフレッシュクリームがたっぷり。石畳をイメージした生地にはメロンの果肉が隙間なく敷き詰めら れ、白ワイン風味のジュレでコーティングされています。

景気回復の兆しやボーナスなどで、懐が暖まるこの時期。メロンの甘い香りが口いっぱいに広がる至福のスイーツを楽しんでみては。1日4台限定で、価格は1万500円(15センチ)。

15センチで1万円 1日4台だけの「究極のロールケーキ」発見 より

売り出して、もう後半戦かぁ。

買えない人の方が多いよな。

(金額的にも・数的にも)

食べてみたい。。。。

日本維新の橋下徹共同代表(大阪市長)の、いわゆる従軍慰安婦をめぐる発言は、大阪市議会でも大きな批判を呼んだ。この批判に対して橋下氏が口 にした反論のひとつが、「自民党がやらないから」。自民党が下野している間は、慰安婦問題について活発に発言する議員もいた。たが、確かに橋下氏が指摘す るように、政権に復帰してからは持論を「封印」した状態が続いているようだ。

稲田行革相、12年8月の寄稿では「謝罪も補償も必要ではない」

2013年5月21日の市議会では、自民党の木下吉信議員が、橋下氏の発言が国際問題に発展したことを指摘しながら

「『私の余計な一言でお騒がせしました』という謝罪の一言もないんですよ」

「一体、何様のつもりで発言されるのか」

などと非難した。これに対して橋下氏は

「『何様のつもり』と言われれば、おっしゃるとおり。ただ、僕は大阪市長であり国政政党の代表でもある。自民党がやらないのであれば僕がやる。発信する」

と反論した。

実はここ数年は、自民党の一部議員からも活発な発言が行われていた。例えば稲田朋美行革担当相は12年8月31日の産経新聞への寄稿で、

「『慰安婦』問題については、日本の政府や軍が強制連行した事実はない、と明確に主張しなければならない。問題の核心にある『強制連行』がなかったのだから、謝罪も補償も必要ではない。当時は『慰安婦』業は合法だった」

と、謝罪する必要性を明確に否定。そ国際社会に対する情報発信の必要性も強調していた。

「それにもかかわらず『強制性』を認めて謝った河野談話を否定し、韓国や米国で宣伝されているような、朝鮮半島の若い女性を多数、強制連行して慰安所で性奴隷にしたといった嘘でわが国の名誉を毀損することはやめていただきたいと断固、抗議すべきである」

大臣就任後は「慰安婦制度というのは、大変な女性の人権に対する侵害」

ところが、橋下氏の発言が出た翌日の13年5月14日の会見では、稲田氏は

「村山談話ですとか河野談話ということについては官房長官が日ごろお述べになっているとおりでございます」

「ここで私の個人的な見解を述べることは差し控えたいなと思います。安倍内閣の一員としておりますので」

と安倍内閣の一員だということを理由に持論を封印。従軍慰安婦問題について聞かれると、

「他党の代表のおっしゃることについて、安倍内閣の行革担当大臣としてはコメントすべきではないと思いますが、ただ、私はやはり慰安婦制度というのは、大変な女性の人権に対する侵害だと思っています」

と橋下氏の発言を批判すらした。5月17日の会見でも、

「前回お答えした以上のコメントはありません。あれで全てです」

と述べるにとどまった。

下村博文文科相「もう、いいかげんにしてほしい。全て決着していることだ」

下村博文文科相も、やはり持論を封印気味だ。11年12月11日付けのブログでは、慰安婦問題をめぐる韓国からの謝罪要求について

「もう、いいかげんにしてほしい。全て決着していることだ。韓国内の政治情勢がどうであろうとも、日本政府はここで安易にひるん だり、妥協してはならない。ルールはルールとしてもう終わったことなのだ。『大人の対応を』などと、中途半端なことをしたら、日本はまさに未来永劫、韓国 に謝罪し続けなければならないことになるだろう」

と突き放していた。これに対して13年5月14日の会見では、大型連休中にワシントンやロンドンを訪れた感想として

「我が国の、そういう歴史認識における発言が、相当誤解をされて捉えられているという思いを持ちました」

と断りながら、橋下氏の発言については「タイミング」について批判。第二次大戦中の慰安婦については論評を避けた。

「タイミングが非常に悪い、このときにあえてその発言をするプラスの意味があるのか、というふうに私は思いますし、沖縄での(風俗業活用を米軍に勧める)発言というのは、これはもう、党を代表した人の発言ではないと思いますね」

韓国に対する強硬姿勢で知られてきた新藤義孝総務相も、5月14日の会見で

「一つ一つの発言について、私の方から反応するということは、考えておりません」

と、やはりコメントを避けた。

また、安倍氏晋三首相も5月15日午前の参院予算委員会で

「安倍内閣、自民党の立場と全く違う」

と橋下氏の発言を批判したが、12年8月27日の産経新聞とのインタビューでは、

「橋下氏は戦いにおける同志だと認識している」

と話し、産経新聞によると、橋下氏と共有できる具体的な政策の柱については、(1)教育改革(2)憲法改正(3)慰安婦問題をはじめとする歴史認識分野、などを挙げたという。

橋下氏、慰安婦発言するのは「自民が言わないから」 自民有力議員の「持論封印」姿勢を批判 より

政府・与党が唐突に慰安婦発言できないだろ。

そんなことが出来るのも野党で、党首だけど

所詮は一地方の首長という立場だから言える発言だ。

もし、穿った見方をするなら、

自民党が裏で手を組んで好きなように喋らせて、

世論の反応が熟成したタイミングで政府・与党が

村山談話を無き物にするのかもしれない。

もしそうなら、謝る気など当然無いだろうし、何を発言しても許されるんだろう。

(マスゴミは別だが)

ただ一つ、苦言を言うなら

慰安婦については最高裁の判決が出ているので

今更補償の必要は無い。

それくらいは弁護士出身なんだから、わかるだろ!

補償の発言だけは取り消せ!

安倍首相は、成長戦略の柱の一つに「女性の活躍」を掲げている。女性の能力をもっと生かし、経済の活性化を図るのが狙いだ。

首相は、その具体策として、全上場企業が女性の役員を最低1人は登用するよう経団連などに協力を求めた。女性の経営参画が、会社の成長にも資するという問題意識がある。

「言うは易(やす)く行うは難し」である。日本では、女性の管理職登用が進んでいない。民間企業と公務員の管理職以上の女性は、米仏英各国など先進諸国では40%前後なのに対し、日本では約12%と大きく差がついている。

このままでは、社会のあらゆる分野の指導的地位において女性が占める割合を「2020年までに少なくとも30%程度」とする政府の目標を達成するのは難しい。

注目されるのは、政府の要請に応じた各証券取引所の動きだ。上場企業に提出を義務づけている「コーポレート・ガバナンス(企業統治)報告書」に女性の役員数を開示するよう促している。

男女雇用機会均等法の施行は1986年で、当時企業に採用された「均等法世代」と呼ばれる女性総合職も、幹部になっている。

女性役員には、外部の人材に頼るばかりではなく、生え抜きの女性社員を能力に応じて登用することが必要ではないか。

経済産業省と東京証券取引所は今年2月、女性が働き続けるための環境整備など人材活用を積極的に進めている花王や東レなど上場企業を選定し、発表した。「なでしこ銘柄」と呼んでいる。

投資家が、人材を生かす経営管理能力や環境変化への適応力を評価する目安になるという。

この取り組みは、安倍内閣が野田内閣時代の有識者会議の提言を引き継ぎ、証券取引所に働きかけて実現した。女性活用は、どの政権にも共通する課題と言える。

首相は先月、育児休業を3年まで取得できるようにすることを経済界に要請した。現行の育児・介護休業法では原則1年、最長1年6か月となっているが、企業側に自主的な対応を求めたものだ。

働く女性の選択の幅は広がる。育児と仕事との両立を支える道を開く一つの方法だろう。だが、3年の育休で、企業負担は増し、女性にとってもキャリアでのマイナスや所得減への懸念がある。こうした課題をどう乗り越えるか。

需要の多い0~2歳児の保育施設の拡充など、待機児童対策もしっかり進めたい。

安倍晋三首相は、農林水産業の強化や民間投資の拡大などを柱とする成長戦略第2弾を、2013年5月17日に発表した。環太平洋パートナーシップ 協定(TPP)への交渉参加をひかえ、対策の焦点となっている農業分野について、安倍首相は「若者が希望を持って働きたいと思える『強い農業』をつくり上 げる」と表明。生産から加工、流通までを担う「6次産業化」市場を、現在の1兆円から「10年間で10兆円に拡大したい」とし、農業・農村全体の所得を 10年間で倍増させる目標を掲げた。

農地を集積して生産性を高めるため、各都道府県に農地の中間的な受け皿機関を創設し、民間企業を含めて貸し付けるという。

また、税制や予算、規制改革など施策を総動員して企業の国内投資を促す考えで、「リーマン・ショック前の民間投資の水準である年間70兆円規模の設備投資を回復したい」と述べた。

「観光立国」にも言及。年間の訪日者数1000万人を目指してビザ発給要件を緩和する考え。外国人観光客の誘致には、日本の文化やファッショ ン、アニメなどを発信する放送コンテンツの海外展開が有効とし、500億円規模の官民ファンド「クールジャパン推進機構」を発足させることも表明した。

安倍首相「強い農業をつくる」「クールジャパン発信」 成長戦略第2弾発表 より

強い農業をつくるなら、

まず、減反政策の失敗を認め、

早急に減反政策を廃止することだ。

その上で、米を含むジャパンブランドの野菜・果物を

海外に売り込むべき。

でないと、TPPの意味が無い。

ソフトバンクの 孫正義社長は30日、時事通信などのインタビューに応じ、スプリント・ネクステル買収に関し、米国が安全保障上の観点から、中国通信機器大手、華為技術 (ファーウェイ)などの機器の使用に懸念を示していることについて、「中国のメーカーの機器はアメリカでは取り付けない」と言明した。既に米当局にも説明 しているという。

また、スプリントが完全買収を目指している米高速無線通信会社クリアワイヤが一部で使用している中国製機器についても「数年以内に全部取り外す」と述べ、米当局の理解は得られるとの見方を示した。(2013/04/30-23:23)

中国製機器取り付けず=スプリント買収で孫社長言明-ソフトバンク より

日本でも安全保障上、問題だろ。

中国製の使用を止めろ!

スマホを手に、他人の迷惑など考えず、まるで取り憑かれたように街を闊歩する。それがいかに危険か知っているのか。駆逐する手立てはあるのか。

街を歩けば電車内や駅のホームはもちろん、信号待ちの間や歩きながらも食い入るようにスマホの画面を見つめている人がいる。思えば、従来型のガラケーでも 「ながら歩き」が問題になった。が、タッチパネルを使うスマホはガラケーより画面を注視する時間が長くなる傾向があり、さらにタチが悪い。

首都圏を中心とした鉄道事業者の集計によれば、2011年度に関東地方で駅のホームから転落したのは3243人。うち18人は携帯電話を使っていた。巻き込まれて命を落とすことも考えれば、立派な「歩く凶器」だ。

スマホやガラケーのメール使用者の実態分析をしている筑波大学の徳田克己教授(バリアフリー論)によれば、もっとも危険なのは混雑した「駅のホーム」と「階段」だという。

徳田教授らがスマホが普及する前の07年に行った、障害者、高齢者、幼児の親を対象にした1200人規模の調査では、70歳以上の高齢者の47%が「実際 にぶつかった」あるいは「もう少しでぶつかるところだった」と回答。また、幼児を連れた母親の42%が携帯メール使用者と「実際にぶつかったことがある」 と答えたという。

このままでは、街もオチオチ歩けなくなってしまいそうだ。彼らにつける特効薬はないのだろうか。

そんな中、「条例で規制を!」と呼び掛けたのはコラムニストの小田嶋隆さんだ。小田嶋さんは以前、ある雑誌で「歩きスマホ規制条例」を提案した。

「歩きたばこ規制」を参考に、スマホにも銀座や秋葉原の歩行者天国、渋谷のセンター街といった象徴的な場所を「規制地域」に定め、違反者を取り締まってはどうかというのだ。そして、こう提案する。

〈10歩以上画面を注視して歩いたら科料2000円〉

〈歩きスマホで人にぶつかったら3000円とか、イヤホンをしてゲームに夢中になっている“悪質”なケースは5000円など〉

※AERA 2013年4月15日号

10歩で罰金2千円? 「歩きスマホ規制条例」を提案〈AERA〉 より

昔、10年位前にもう無くなったけど

某フォーラムにて

蹴りたい背中

と称して

駅の階段とかで携帯ゲームやメールをやりながら

ちんたらしている連中を蹴り飛ばしたい

と問題提起したことがある。

アエラのネタは今頃問題提起かよ!

と思うが、しないよりはマシ。

一応、10年間は未だ犯罪者になっていないが

気持ちは10年前と同じ。

邪魔くさくて迷惑をかけているとも気づかない連中は

老若男女問わず、蹴り飛ばしたい。

罰金よりもむしろ、

蹴り飛ばしてもお咎めなし

という法律が欲しい。