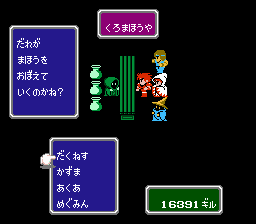

ドラクエIIは、現時点ではベラヌールにいる。

もうとにかく敵が強い。強い割には同難易度なクソゲーに比べると全く文句が出ない、って辺りがホント不思議なゲームだ。

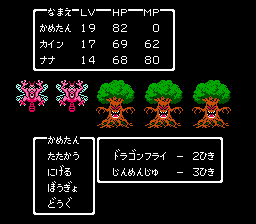

ドラゴンフライはマジでムカつく敵だ。

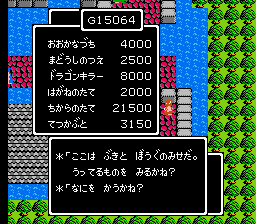

何とか防御力を上げたいんだが・・・・・・ベラヌールで売ってる「力の盾」がクソ高い。

あれだけ難敵と戦ってきたのに金が足りん・・・・・・。暫く金稼ぎに尽力するか、先に進むか、ちと悩みどころだ。

さて、コンシューマー市場で生まれた二大RPGと言えばドラゴンクエストとファイナルファンタジーだ、というのに異論がある人はいないだろう。

いや、正確に言うと、少なくとも80年代末期辺りではやっぱドラクエ一強だと言ってよかったと思う。今は知らんけどな。

この2つは当時はやっぱ知名度に差があって、ファミコン持って無くゲームに全く興味がない人でも「ドラクエ」の名は知ってたけど「ファイナルファンタジー」の名前は知らなかった、って程度には差があったんだ。なんせ俺がそうだったからな。ファミコンも持ってなかったし、ゲームにさして興味もなかった。

結局、周りにいたゲーマーも、ドラクエの話はするけどファイナルファンタジーの話はせんかった、って事だ。

少なくとも、初期のファイナルファンタジーは「熱く語る何か」は無かった、とは言えると思う。

そういうファイナルファンタジーだが。

実の事を言うと、「商売」の観点から言えば対ドラクエの一本だ、ってのは間違いなかったろうし、今でも間違いじゃない。そしてコンシューマー市場を牽引する2本柱の1柱にはなっている。

しかし、コンセプト的に言うと、ファイナルファンタジーはドラゴンクエストとは全く別種のゲームだ、と言って良いだろう。同じRPGでも思想が全く違うと言うか。

ドラクエの場合は、システムとシナリオの融合性が極めて高い。そもそも堀井雄二自身がプログラミングをやってた事もあり、「システム」をフツーのシナリオライターより「良く理解してた」って事が功を奏してるんだろう。

一方、ファイナルファンタジーは、本音を言うと、非常に評価が難しいゲームだと思っている。

まず、「一本一本のシナリオの独立性」と言う事で言うとシリーズ全てを通して互いに全く関係が無い。ドラクエのように「ロトの話」とか「天空の話」とか、ある程度のバックグラウンド共有ってのが全くない。

従って、事実上、「同じファイナルファンタジーと言う名の下」で発売されてるだけ、で全く別のRPGなんだ。そういう言い方をすると、ドラクエとは違って、ファイナルファンタジーは「ブランド名」とか「レーベル名」と言う事が出来ると思う。全く違う関係の無いゲームでも「ファイナルファンタジー」の名を冠すれば、それはファイナルファンタジーだと認識される、と言うか(※1)。

そして、実際はIII以前では違うんだけど、ファイナルファンタジーと言えば「お涙頂戴」な浪花節展開なシナリオ、の印象が強い。現代の、何かと言えば「泣けるモノがいいモノだ」と言う一番最初の短絡的な商品、と言う事が出来るんじゃないか。少なくともSFCでファイナルファンタジーIVが出る以前にはそんな風潮は無かったと思う。今の、安直な「泣けるモノだけが至高」と言うクソな雰囲気を最初に作ったのはファイナルファンタジーだったんじゃないか。そして少なくともドラクエはそういうアプローチは行っていない。

まぁ、僕の性格的な問題は絶対あるんだけど、ファイナルファンタジーを素直に「いいゲームだ」と思えない原因は、明らかに「泣かせてやろう」と言う安直なシナリオ構成に反感を持ってるトコにあるんだ。

ただし、システム的なモノだけをファイナルファンタジーから切り離して考えてみると、以前にも言った事があるが、少なくとも当初の3作品は、ドラクエよりも「RPGへの原点回帰」と言う意味では慎重にデザインされてるとは思う。

あっちこっちでチラホラ書いてたが、ドラクエとの比較も兼ねてここでもう一回復習してみようか。

前回書いたが、元々ドラクエは自らを「本格的なCRPG」と規定しなかったトコにスタート地点がある。

つまり、元々堀井雄二や中村光一が考えてたのは

- ビデオゲームにはRPGと言う面白いジャンルがあるがとっつきづらい

- そこで、子供たちにRPG入門用ゲームを作ってあげて、後に(大きくなったら・笑)パソコンで本格RPGをプレイする時にも迷わないような基礎知識を提供しよう

と言う辺りなんだ。

こう、なんつーのかね、明らかに「商売を度外視した」ようなデザイン観点を持ってるんだよな(笑)。

そう、RPGならドラクエだけしか遊ばないような子どもを作る(つまり「囲い込み」だ・笑)のが商売的に見ると正しいんだけど、この二人は原則、ハッカーっぽいトコがあって、ゲーマーとして「面白いゲームジャンルを紹介して盛り上げたい」ってのを第一に考えてたようなトコがあるんだ。情報共有?っつーのか。

だからドラクエの最初の三作は「パソコンのRPG」だったら当たり前の「機能」ってのを徐々に小出しする道を選んだ(※2)。

復習しよう。

- ドラクエIでは「コマンド入力に拠る戦闘」に慣れてもらう。

- ドラクエIIでは「パーティプレイ(複数のキャラに対するコマンド入力)」に慣れてもらう。

- ドラクエIIIでは「キャラクター作り」そして「転職」に慣れてもらう。

後者の2つとも、宣伝的には「新システム」と言われたが、実はどれも(パーティプレイ以外は・※3)米国産のRPG、ウィザードリィ、そしてウルティマでは「当たり前のシステム」だ。

しかし、ドラクエは「それらが敷居の高さ」だと思って、徐々に紹介していく、と言う手順を踏んでいる。

言い換えるとこの時期、ドラクエは実は新システム、と言われるようなモノは特に実装していなく、そしてそれらは特に「ウリ」だとも思ってなかったわけだ。

一方、ファイナルファンタジーはどっちかっつーと、システム的には「新システム」を売りにしてるようなトコがある。

もちろん、1作目はドラクエの1と発売時期が違うんで、後発的には色々と有利なトコがあったろう(※4)。

グラフィック面だとデザインもそうだけど、戦闘背景が(容量の都合で)黒一色ってのも結果的に良かったと思う。

ドラクエは苦労している。

そしてファイナルファンタジーは、敢えて言うと、ドラクエI&IIが対面したような「容量との戦い」は経験していない。

一時期話題にあがっていたけど、例えばこれ、

はファミコンでの初代ドラクエのパッケージ写真だが、サイズは768x535で画像フォーマットはJPEG。容量は94.8kbだ。

ところが、初代ドラクエの容量は65.6kbだ(※5)。実はドラクエの容量はパッケージ画像の容量より小さい。どれだけ容量を節約してるか分かるだろうか。

ドラクエはとにかく容量とシビアな戦いを(少なくともIIまでは)行っていて、有名なトコにオープニングシーケンスの削除、なんかがある。

開発版では存在してたんだが、容量の関係で泣く泣く削った、との事。

後のSFC版では復活したが、これはSFC版で「急遽付け足した」わけではなく、元々「あった」ものが復活したわけだ。

また、海外版ドラクエII「Dragon Warriors II」では、(ファミコンで言う)2M ROMを確保出来た為、「失われたオ ープニングシーケンス」が復活している(※6)。

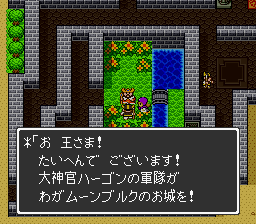

北米版ドラゴンクエストII、Dragon Warrior IIのオープニングシーケンス。元々ドラゴンクエストIIは「ムーンブルク」滅亡の寸劇から始める予定だったが、残念ながら最終版では容量の関係で削られてしまった。しかし、北米版のDragon Warrior IIではその「幻のシーン」が復活してる。

SFC版「ドラゴンクエストI・II」でのIIのオープニングシーケンス。実はこれは、SFC版で「付け加えられた」ものではなく、単に「元々あったもの」が復活しただけだ。そういう意味では、SFC版ドラクエIIは「完全版」だとは言える。

一方、最初からドラクエIII並の容量を使えた初代ファイナルファンタジー。パスワードの縛りもなく(※7)、かなり自由にプログラムを組み立てられた、と思われる。

そしてシナリオはさておき、ファイナルファンタジーは、これも何回か指摘したが、システム的に言うと、当時、スクエアにいた「TRPGマニア」がTRPGを基としたデザインを持ち込んでいる。

実は最初のファイナルファンタジー、そして次のファイナルファンタジーIIは

「TRPGのシステムを如何に簡易的にしてファミコンに持ち込むか」

努力したような痕が見えるんだ。

ドラクエが意識したのは、あくまでウィザードリィやウルティマと言ったCRPGなんだけど、ファイナルファンタジーはむしろそれらより古い、TRPGを意識してる。

何でこんな大胆な戦略を取れたのか、と言うと、スクエアは当時はファミコンでは弱小も弱小な「売れない」ゲームメーカーで、ディスクシステムに参加はしたが商業的には惨敗。

あとはマジで「ファミコンから撤退しようか?」と言う事が社内で取り沙汰されるくらいで、言っちゃえば「ファイナルファンタジー」はやけのやんぱちで作られていて(笑)、どうせやるなら好きなようにやっちゃおうぜ、と言うある種開き直りがある(※8)。

つまり、全く子ども達に気を使っていない(笑)。

例えば、最初からフルメンバーでパーティとして行動出来る、なんつーのは敢えてドラクエが避けてたトコなんだがファイナルファンタジーはヘーキでそれを行ってる。そしてゲーム起動画面で「職業を選択」出来る。

これはむしろ、米国産のCRPG、つまりウィザードリィやウルティマに近いやり方だ。パラメータの振り分けこそ無いけど、圧倒的に米国産CRPGを簡易化したような「ドラクエより思いっきりが良い」システムにしてる。

元々こーゆースタイルはむしろTRPGのモノで、これをヘーキで出来る辺りが当時のスクエアの開発スタッフの狂いっぷりで(笑)、また、当時の国産PCのRPGの

「TRPG?なにそれ美味しいの?」

と言う「見様見真似でRPG"らしき"モノを作ってた」他の会社のスタッフとは大違いな辺り、なんだ。明らかにファイナルファンタジーのスタッフは「TRPG自体を良く知ってた」。

と言うより、ドラクエとは違い、圧倒的にファイナルファンタジーはAD&Dの影響を受けてる、と思われる。

例えば、「魔法屋で魔法を買う」なんつーのは、別に対ドラクエで「オリジナリティを出した」わけじゃあないだろう。

ドラクエではウィザードリィのように「魔法はレベルが上がれば自然と覚える」にとどめたが、実はRPGのルーツであるAD&Dでは「そんな事はない」。

AD&Dでは、魔法は「スクロールを買って覚えるモノ」か、あるいは敵ドロップアイテムに「スクロールが含まれてそれを使って覚えるモノ」なんだ。

従って、ファイナルファンタジーはむしろ「AD&D的な魔法のシステム」にこだわってた、と思われる。

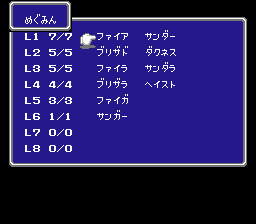

また、ファイナルファンタジーでは、ドラクエのようなMP(これは実はウルティマの影響だろう)のシステムではなく「回数制」になってる(リメイク版だと改変されたが)。

これも、人によっては「ウィザードリィの方式」だと思ってるみたいだが、実は違う。それ自体がウィザードリィ独自の方式、なんじゃなくって元々AD&Dがそういうシステムなんだ。

D&D 3.5版でのWizard(魔法使い)での例。キャラクタレベルによって使える魔法レベル、そしてその最大使用回数が決まってる事が分かる(図の右側)なお、ウィザードリィの「各魔法レベル最大9回」ってのは「少なッ!」って思う人もいるだろうが、AD&Dの場合、実はそれより最大使用回数が少ないんだ(笑・※9)。ファイナルファンタジーはこの辺の「雰囲気」をむしろ良く再現してる。

明らかにファイナルファンタジーは、シナリオはさておき(※10)、マニアの為のマニアなゲームとして出発してる(笑)。

SFCのIV以降は映画指向、となったファイナルファンタジーだけど(そして実際に映画を作って大失敗こくが・笑)、少なくともファミコン時代のI〜IIIだとドラクエが避けたTRPG指向で、勇者はいなくて最初からフルメンバーでのパーティプレイ、TRPGらしく職業選択アリの転職アリ、と言う全くドラクエと違ったコンセプトでアプローチをしたゲームだったとは言える。

まぁ、結果論だけど、凡百の「ドラクエの形式だけを真似た」RPGが増える中で、「勝つべくして勝ち、生き残ったゲーム」たぁ言えると思うね。

・・・まぁそれ以降に関して言うとちと口を濁さざるを得ないけどさ(笑)。

※1: 言っちゃえばかなり「雑」な戦略と言え、例えばこの方針で性交成功しなかったモノにミスティッククエストなんかがあるだろ。

ナンバリング版はいざ知らず、度々このテの失敗をスクエアはやってて、やっちゃった以上、ファイナルファンタジーは「ゲーム名」ではなく、「ブランド/レーベル名」だと往年のスクエア自身が感じてたんだろう。

※2: ここで彼らが想定してた「本格的なRPG」とは、明らかに当時PCにあった、ショボい「国産RPG」は想定していない。洋ゲーだった「Wizardry」そして「Ultima」を想定してたのは間違いないだろう。

実際、当時のドラクエ卒業組で、ちょっと尖ったゲームに行きたい、と言った層は見事にファミコンで1987年に発売されたウィザードリィに移動する。堀井雄二 + 中村光一の狙い通りに「教育された」と言う事だ。

※3: ウルティマは3(エクソダス)で初めて、ウィザードリィに対抗してパーティプレイになった。

※4: 初代ファイナルファンタジーはドラクエIIIより以前に発売されている。

つまり「転職」をファミコンユーザーに紹介したのはドラクエIIIより初代ファイナルファンタジーの方が早い。

また、バッテリーバックアップによるメモリーもドラクエよりファイナルファンタジーの方が早く、結果、カセットでの技術革新の「旨味」はドラクエシリーズより先に、初代ファイナルファンタジーが味わっている。

※5: 当時のファミコンのROM容量はビット単位で表示されていてバイトは用いられていなかった。

当時、公称ではドラクエIが512k、ドラクエIIが1M、ドラクエIIIが2M、ドラクエIVが4Mカセット、と言われたが、これらは全部いわゆるバイト表示ではなく、1バイト=8bitとするとドラクエIは64kb、ドラクエIIは128kb、ドラクエIIIは256kb、ドラクエIVは512kbで、全て、当時メジャーだった3.5inchフロッピーの800kb一枚に満たない(あるいは2HD仕様の1.44Mb/5.25inchの1.2Mb〜1.4Mbより当然小さい)。

なお、初代ファイナルファンタジーの容量は262.2kbで、登場時点でドラクエIIIとほぼ同容量なトコを見ると相当贅沢な作りとなっていた。

※6: 海外版ドラクエ(Dragon Warriors I & II)は登場時期が遅かった事(Iは1989年、IIは1990年)、と米国任天堂ブランドでの発売、と言う事が相まって、日本オリジナル版より豪華な環境のカートリッジになっていて、バッテリーバックアップ付きになり「復活の呪文」は無くなっている。

なお、海外版のプログラムの調整を行ったのは、後に任天堂社長になる故・岩田聡氏。

※7: ROMカセットの容量だけでなく、パスワードもゲームに制限をつける。

バッテリーバックアップ採用のROMならゲームの進行状況を全部記録出来るが、パスワードの場合だとゲームの進行状況やどんなアイテムを何個持ってるか、までを全部「パスワード」として表記しないとならない。

結果、複雑なシステムを全部書き出すとなると自然とパスワードの文字数がとんでもなく長くなってしまうんだ。

ドラクエIで20文字、ドラクエIIで最大52文字、と言うとんでもなく長くなる上に、実は宝箱からのお宝回収やら重要アイテムの情報等は記録されてなく、何度もそれらを得られる、と言ったような裏ワザまで出てきた始末だ。

余談だけど、僕も初めてファミコンを入手して女神転生をプレイした時に、最大40文字のパスワードを間違って記録して泣いたうちの一人だ(笑)。

※8: これもある種有名な話だが、「ファイナルファンタジー」と言うタイトルの「ファイナル」と言うのは、実はファンタジーにかかってるのではなく、あくまでファミコンビジネスで瀬戸際にいたスクエアにとっての「ファイナル」だったらしい(笑)。

言わば、このファイナルのニュアンスには「背水の陣」と言った意味が込められてるそうだ(笑)。

※9: AD&Dにおける魔法はある意味強力過ぎて(例えば敵を眠らすスリープをかけたら最後、一撃で屠る事が出来、一旦眠ったらそのまま永眠になりかねない)、ゲームバランスを壊す可能性が高い。

よって「いざとなって使う」のがAD&Dの魔法であり、また「回数制限を厳しくする事」でゲームバランスを取っている。

※10: あまり高らかに言われてないが、ファイナルファンタジーI〜IIIのシナリオライターは寺田憲史って人で、荒木飛呂彦のバオー来訪者のOVAで脚本をやってた人だ。

この人はファイナルファンタジーIVの制作でスクエア上層部の人と喧嘩別れしたらしく、結果、後の「ファイナルファンタジーシリーズのお涙頂戴展開」の原因はこの人が辞めた事による影響なんじゃないか。

プロが去った事によって陳腐化した、と。

なお、堀井雄二の2歳年上で(学年的には1学年上・・・堀井雄二が早生まれの為)、早稲田大学で見ると堀井雄二の先輩にあたる・・・つまり、日本のコンシューマ市場の2大CRPGのシナリオには早稲田大学の陰があるんだ(謎