■nakoさん、のこと

佳境に入る前に、傍証になることを書いておく。話を引っ張りすぎているのは承知だが、もう少しお付き合い願いたい。

nakoさん、のブログのことだ。「いたのーじ」さんからの情報提供があったのがきっかけで、自分で調べたことも含めて書くと、要はこういうことである。

2018年4月にUPされたこんなブログ(記事)がある。すでに連絡が取れ、転載の許可も頂戴しているから一部抜粋する。

ブログの管理者はnakoさんと仰る女性である。紹介するブログは横浜・野毛の辨麺提供店である「萬福」でnakoさんが食べたときのことで、同店主人から聞き取った話、である。

『先代は會星楼(注21)から独立。中華丼・五目焼きそばとあたまは一緒!五目焼きそばには錦糸卵をのせている。

會星楼で修業されていた方が長野に行かれた。長野にバンメンがある理由はこれかも!? 會星楼の方は本牧の出身。(万福店主は)冷やしバンメンを作ったことがある!というお話』。

この話、辨麺が「横浜から長野」に伝わった傍証にもなる貴重な話である。ただ、一部は残念ながら事実と違う箇所もある。補足が必要であるから、少し解説を加える。

まず筆者(管理者)のnakoさん。相当に辨麺を食べ歩いて、研究もきちんとされている(注22)ので、辨麺とは何ぞや、ということにはお詳しい。

この引用文の冒頭、“先代”とあるのは「萬福」の先代の主で、會星楼というのは同じく野毛にあって、すでに廃業しているがかつて辨麺を提供していた店である。ボクが食べに行った2017年4月時点では“うま煮そば”として提供していた店だ。“あたま”というのは上に載る「具」のことを指す。會星楼の創業時期は不明で、これは結構重要なことなのだが、ボクが伺って食べた当時、そして今回と、その時期を再度調べたのだが、分からずじまいであることはご容赦願いたい。

文中に『會星楼で修業されていた方が長野に行かれた、その人は本牧の人』とある(その人を便宜上A氏とする)ので、こんな推測が成り立つ。まず本牧、とは無論、辨麺提供店が多数点在する“山手・本牧エリア一帯”のことである。A氏の出身まで知っていて、さらに転職先まで知り得たということは、萬福の初代が、A氏とともに同時期に會星楼に在籍していたということではないか。

(會星楼もすでに廃業。右はうま煮そば。2017年4月)

ボクも萬福に伺っている。2016年のことだ。その時ですら現在の萬福(二代目)主人はご高齢であった。その親御さん(初代萬福主人)は明治末期から大正末期ごろまでに生まれた方ではないかと推測できる。となれば、A氏と初代萬福主人が會星楼で勤務されたのは昭和の初期から戦争前後の間? 桜木町・野毛の一帯は1945年5月29日の横浜大空襲で壊滅したという記録もあることから、戦争で営業できなくなったために長野に行った、とも考えられる。行った先は松本の竹乃家か、上田の福昇亭だったかも知れない。そんなつながりを想像するのも楽しいが、いずれにせよ、竹乃家も福昇亭も大正期の創業であるから、A氏が辨麺を長野に伝えた、ということにはならない。遅すぎる、のである。

(「散歩の達人」2022年12月号。交通新聞社)

一方、『(辨麺と)五目焼きそばとあたまは一緒』で、『五目焼きそばには錦糸卵をのせている』のは、辨麺の長野・松本系の店とも上田系の店とも一致する。すなわち、A氏は本牧で育ち、おそらく本牧の辨麺提供店で辨麺を食べ、あるいはその店にて勤務したのち、野毛の會星楼に転籍した。それは松本の竹乃家主人・石田華、上田の初代福昇亭主人・小松福平両氏の歩んだ道と同じだったか、それに近いものだったのかも知れない。昭和の20年代ころまで石田・小松両名は横浜のある店(A氏在籍店)と交流があり、両名のどちらかを頼ってA氏は長野に向かった・・・そんな可能性も感じるのだ。

さらにもう一つ、付け加えようか。文中の『(萬福二代目主人が)冷やしバンメンを作ったことがある!』という箇所である。萬福二代目は同店初代から引き継いだと考えるべきで、その初代は會星楼か、あるいは山手・本牧エリアのどこかで店で教わったA氏から教わったのだろう。

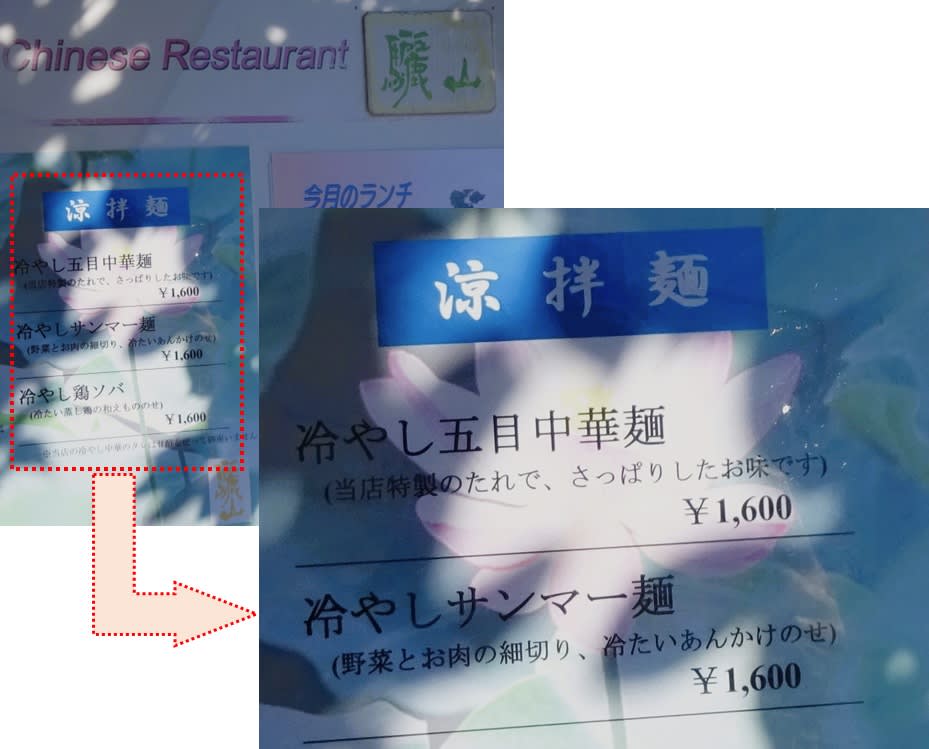

そして思い出して欲しい。松本竹乃家の後継店・驪山の品書きに何があったか?

そう、『涼拌麺』、である。冷やしバンメン、だ。竹乃家の石田華氏と、Aさんとは、どこかできっと、接点があった。それは昭和の、まだはじめのころの、横浜か長野か、それは分からないけれど。

(「驪山」の”涼拌麺”のメニュー。2022年9月)

※この原稿の校了間近、nakoさんと連絡を取っていたら、雑誌の掲載情報をいただいた。以前、雑誌の取材を受けたと話されておいでだったが、その雑誌が発売された旨。その雑誌は、ボクも愛読させていただいており、このブログシリーズでも何度か取り上げさせていただいている「散歩の達人」。その2022年12月号(交通新聞社/刊。2022年11月21日発売)である。当該雑誌はラーメンの特集も頻回に組まれていて、今号は『大特集』と銘打って、『一杯の器から広がる無限の宇宙! 麺が食べたい』。その中に『首都圏麺カルチャー 03 急がないと絶滅しちゃうかも! 横浜の”バンメン”って何だ?』がある。nakoさんはそこで”孤高のバンメンマニア”、”バンメン研究家”として紹介され、コメントも掲載されている。タイトル通り、辨麺提供店は減少の一途で、こうしてメディアが取り上げることにより、辨麺とその提供店の”寿命”が延びることはもちろん、新規に提供しようという店が現れる可能性だって高まるのだ。

■辨麺の広がりを阻んだ大地震

まず、福昇亭も竹之家も、もともと焼きそば(餡掛け)が有名だった店であることにも留意する必要がある。その上で共通点を探っていくのだが、その前にボクが考えた結論を書いてしまおう。

前項の冒頭、ボクはこう記述(要旨)した。「長野の松本(竹之家)と上田(福昇亭)に伝わった経緯は、おそらく同じ。ただ、確証も、有力な手掛かりもない。いくつかの傍証が重なった末のボクの推測だ。しかし、伝わった時期は違ったとしてもそれほどの時間差はなかったはずだし、推測に大きな誤りはないだろう」。

本牧か、あるいは中華街かは分からないが、明治期の横浜の、当時の南京町(中華街)とその周辺の狭いエリアに、中国から拌麺と、そして辨麺が伝えられた。辨麺については、スープの量や具材に関して幾度かの改良があったと思う。各店独自のアレンジもあったこともまた確かであろう。

伝えられた店の中に、細い揚げ麺の上に、“あたま“として野菜餡掛けを載せた「焼きそば」を出す店が現れた。多くの店で現在提供される、いわゆる「カタヤキソバ」であり、”炒麺”でもある。一方、一部料理人の間では”あたま”、と麺を混ぜて食べるというのは、つまり「拌麺」の一ヴァリエーションであると主張する者もいた。従い、一部のある店では今でいう”五目餡掛けのカタヤキソバ“のことを「拌麺」とも呼んだのである。

その、本牧あたりで生まれた“拌麺”=カタヤキソバ”の特徴は、炒麺というよりは”バンメン”の一種と主張する料理人が作る焼きそばのアイコンは、錦糸卵を乗せること、だった。そしてその味付けは「甘い」。山手本牧エリア所在の「奇珍楼」で食べてみるといい。辨麺にしても焼きそばにしても、まあ、甘い。戦前戦中、甘味のある食べ物が少なかったからその店では甘くした、という理由が一部で言われるものの、本当のところは分からない。

一方、支那そばとか拉麺(ラーメン)とか呼ばれる汁そばの人気はすこぶる高く、例えば東京淺草・來々軒は広東料理の店であるが、支那そばを求める客で連日大繁盛をしていた。大正期半ば、横浜中華街から調理人を何人も引き抜いていったのだが、それも淺草來々軒大繁盛の大きな理由の一つであろう。

横浜の中華料理店では、汁がやや少なかった辨麺と呼ばれる麺料理のスープを増やし、野菜も豚肉もたくさん摂れる栄養満点の品として大々的に売り出した店もあったし、卵でとじたり、錦糸卵にして上に乗せたり、見た目も華やかにして人気を博した店もあった。ただ、それは調理人の手間がかかったり、材料の仕入れが大変だったりといった問題も生じたのであった。

錦糸卵を載せた、今でいう餡掛けカタヤキソバ=拌麺も人気。

錦糸卵を載せた店、あるいは卵とじの店もあった餡掛け汁そば=辨麺も人気。

ともに人気のメニューとなった拌麺と辨麺。調理人の手間、仕入れ材料のコスト等の問題は、声に出してしまうと区別がつかない“拌麺”と“辨麺”の餡掛けの部分=“あたま”は同じにすることで解決できた。もとよりきちんとしたレシピがあるわけでもない。“あたま”の部分は全く同じ店もあれば、多少アレンジを加えて変えた店もあった。特に汁ありの“辨麺”のほうは、日本人の“汁そば”好きもあったものだから、スープの量を増やし、それに合わせて具材も変える・・・そうして多少姿を変えて、伊勢佐木町や野毛にも広がっていった。

ほぼ同じころ、それは大正の終わりに近づいたころだったのだが、本牧か野毛のあたりにあった店で、揚げ麺の代わりに通常の中華麺を使い、茹でた後に水で絞めた、”涼麺(冷麺)” なるものを考案した料理人がいた。冷麺であるから“あたま”には熱い餡掛けではだめだ。代わりに火腿(ハム)とか、蕃茄(トマト)や胡瓜とか、そうそう錦糸卵は外せない、そんなものにしたリャンメン、涼麺を誕生させた。冷やした麺と、“あたま”を混ぜて食べることから、涼拌麺、と名付けた店もあった。

ただし、これら“辨麺”やら“涼拌麺”やらが、横浜の本牧や伊勢佐木町、野毛あたりの中華料理の店に広まった期間は大正の半ばから終わりにかけての、ごくごく短い期間の中に留まってしまった。これから広がろうか、とされたその矢先に、それは、起きた。起きてしまった。

1923(大正12)年9月1日正午少し前。凄まじい大地の震動が関東を襲った。とりわけ横浜が位置する南関東は甚大な被害を受けることになる。

関東大震災、であった。

震災の後、2年半を経て刊行された「横濱市震災誌第一冊」(注23)はその巻頭でこう記している。

『吾々横濱市民として、一生忘れることの出来ない想ひ出は、去る大正一二年九月一日午前一一時五八分、横濱、東京及神奈川、千葉静岡、山梨等の諸縣を襲つた、あの恐ろしい残虐な大地震である。その被害の大きかつたことは、横濱と東京であつたが、横濱は殊にひどく、會てなかつた大惨害を受けた。大地震で、市内の建物は殆んど全部倒潰した上に、つヾいて起つた猛烈な火災の為に、殆んど横濱全市は、一夜の中に焼野原となつてしまつたのである』。

森鴎外にして、横浜市歌(注24)の中で「されば港の数多かれど 此横濱に優るあらめや 今は百舟百千舟(ももふねももちふね) 泊る處ぞ見よや 果なく榮えて行くらん御代を 飾る寶も入り來る港」と描かれた、『東洋第一の輸出港として矜(ほこ)つてゐた横濱(港)も、再び復活することは出来ないと、絶望されたのである』。

内閣府の中央防災会議の資料などによれば、この震災での死者は、全体で約105,000人。東京市内で約69,000人、横浜市内では27,000人。この二つの市内で全体の9割を超える死者を出した。横濱震災誌にあるように両市とも猛烈な大火災が起きたことが主要因であった。横浜市内では『特に大岡川と中村川・堀川に挟まれた埋立地では、(建物の)全潰率が80%以上に達するところが多い。この地域は現在のJR関内駅を中心とした横浜の中心地である』(内閣府発行「広報ぼうさい」第39号“過去の災害に学ぶ 1923(大正12)年関東大震災 - 揺れと津波による被害 -”より)。

ここからは、今まで書いてきた事実をもとに、想像を膨らましたボクの創作である。

(世界でここだけ? 咖哩辨麺。横浜・榮濱樓)

↓-----★-----↓

その二人の調理人たちは、横浜港を見下ろす高台にいた。眼下には焦土と化した街が広がり、焼け焦げた臭気が周囲を覆っていた。まだ若い二人は、そんな変わり果てた街並みに、ただただ絶望するばかりであった。けれど、それでも生きていかねばならないのは誰しも同じことである。前を向かねばならんな、と最初に石田が口を開いた。

「そのために、なあ、何度か行って二人とも気に入っている長野に行こうと思うのだ。俺もお前も、多少なりとも蓄えがある。料理だって、何年もこうして中華料理の本場・横浜で腕を磨いたのだ。東京の淺草では來々軒という店が大繁盛しているって聞いているだろう。俺らの中華街から何人も調理人を引き抜いたことはお前だって知ってのことだ。中華街の人間の腕は確かだっていうことの証だよ。俺らも店を出そうぜ。なあに、きっと大丈夫だ。俺は松本市内で店を出そうと思う。お前も長野に来ないか? 一緒にやってもいいし、別々に独立して店を出してもいいし」。

小松が応じる。「そうだな。長野にはお前と一緒に何度も出かけたな。店はそうさな、別々に出そうぜ。先にお前が横浜で腕を磨いていて、俺が後から店に入ってな、今まで一緒に働いてきたんだ。独立してこそ勝負というものだろう。それでさ、俺はやっぱり善光寺近くがいいなと思っている。特に気に入っているんだよ、善光寺と、その周りがさ。あの辺りは全国から大勢の人が来るからな。なんといっても景色とか、街を包む厳かな雰囲気とか、住んで、店を開くには最高の場所だ。そういやあ、善光寺と長野駅の間にある権堂にさ、鉄道の駅ができるんだそうだ(注25)。長野と須坂を結ぶ路線で、今から2年ちょっと先に開通する、という話だ。善光寺近くの、新しい駅。俺の新しい人生にもってこいの場所じゃないかな。それにな、お前も知っての通り、俺が勤めていた店、この大震災でもう再開は難しいんだよ。潰れったってことさ」。

よし、決まりだ、と石田が小さく、しかしきっぱりとした口調で言うと、小松もまた小さく頷いた。

・・・時に1923(大正12)年秋。横濱を、東京を、たった一日のうちに焼野原にしたあの大震災からひと月近くが経とうとしていた。

年が明けた1924(大正13)年、横濱を発った二人の中華料理人。向かった先はもちろん長野である。石田は松本で、小松は長野市内の権堂で、それぞれ店を開くために。

石田は自信があったのだが、長野に移った当初は、まず屋台の引き売りから始めた。最初から路面店を構えるリスクを避けることもあったが、長野の人たちはどんな中華料理を好むのか、リサーチの意味もあった。1日でも早く好みを掴んで路面店を出す、そんな思いがあった。

石田はもともと中国・広東省の出身で、上海航路のコックだった。日本が気に入り、陸(おか)に上がって横浜は本牧のKという中華料理の店で働くようになった。中国人が旨いと思った料理がすべて日本人の舌に合うとは限らなかったので、石田はどんな工夫をすれば美味しいと日本人に言って貰えるか、随分と研究したものだ。例えばそのKという店では、茹でた麺を水で絞め、胡瓜や蕃茄、錦糸卵、そして竈で焼いた叉焼などを乗せ、酢が効いた少量のスープで食べる「涼拌麺」という料理も学んだ。

石田はやがて日本に帰化する。そして職場は野毛にあるSという店に移っていた。そこにやって来たのが小松であった。小松もまた腕のいい中華料理人であって、年齢も近く、二人はウマがよく合ったのである。

石田と小松は、長野の善光寺に何度か出かけたことがあった。全国の人々から厚い信仰を集める善光寺は、日本人の小松はもとより中国出身の石田にとっても、その本尊の阿弥陀如来が百済から海を渡ったという日本最古の御仏ということもあり、非常に興味深いものがあった。そしてまた、信州の大自然は時に厳しくあったものの、奥深く、豊かで、二人の青年の心を優しく包んでくれた。いつの日かこの信州で暮らしてみたい、店を出してみたい・・・、二人の心の中にはそんな気持ちが芽生え、育ち、膨らみ続け、口には出さずともお互いにそれは分かるようになっていた。

二人は中華街にもよく食べに行った。もとより職場からも家からも歩いて行ける距離である。遊びというよりは、勉強のためでもある。どうしたら叉焼が上手く焼けるのか、日本人が好きなスープの出汁にはどんな魚介類が必要なのか・・・毎日行っても学ぶべきことは尽きることがなかった。二人にはまたAという、もっと若い弟子のような存在もでき、ときに三人で聘珍楼やら萬珍樓やら、明治も中期までに創業した老舗の店に出向き、研鑽を積んでいた。

そして、石田も小松もそろそろ独立しようと考え始めていた矢先のことであった。1923(大正12)年9月、関東地方を突如襲った大地震は、結果として二人の背中を押すことになった。

石田の屋台はたいそう好評であった。いつ行っても、彼の屋台には誰かしら客がいた。なんといっても日本では中華料理といえば横浜、である。その横浜のいくつかの店で何年も研鑽を積んだ腕前は、だれが言うともなく松本市内で評判になっていた。

石田の店の客の中に、竹原という実業家の男がいた。竹原は石田の腕に惚れ込み、可愛がって援助を申し出た。石田はその話を有難く受け入れ、路面店を開く。そして自分の店に、感謝の意を込めて“竹”の字を取った屋号を付けたのであった。一方、権堂に移った小松。石田と同じく当初は屋台からスタートしたが、その歩みもまた、石田同様順風満帆そのものであった。

二人の店の成功の背景には看板メニューがあったことを忘れてはならない。炒麺、それもカタ焼きそば、である。極細の麵を打ち、揚げる。悩ませたのは具の材料。横浜ではさして苦労もせずに入手できた海鮮類・・・貝類・エビや烏賊などは鮮度が落ちるうえ、仕入れ値がベラボーに高い。けれど、長野には豊富なキノコ類がある。それにキャベツやもやし、人参、玉葱などの野菜と豚肉を加え、香味油を絡め、素早く火を入れる。独自レシピのタレを加え、片栗粉の餡でまとめる。それを“あたま”というのだが、そのあたま、を揚げ麺の上に乗せ、仕上げに錦糸卵で飾るのだ。見た目も美しく食欲をそそる、と評判の一品だ。この料理は無論、横浜は本牧のKであるとか、野毛のSといった店で働いて会得したものである。

もう一品(ひとしな)、裏メニュー的な麺料理を二人は用意していた。淺草の來々軒や五十番、人形町の大勝軒などの大繁盛ぶりを見れば分かるのだが、なにより日本人はラーメン=汁ありのそば、が大好きである。それは別に東京だろうと長野であろうと変わるはずもない。ただ二人は、具がシナチク・叉焼、ネギだけというシンプルな、単に“支那そば”なるものを作った訳ではない。横浜の、ごく一部の地域で密かに持て囃されていた麺料理、彼らはそれを“バンメン”と呼んでいたのだが、石田と小松はそれをもう一つの看板メニューに育てたいと思っていた。

大正時代のほんの一時期、横浜の山手地区や中華街、近接する野毛や伊勢佐木町などの中華料理店に“辨麺=バンメン”と称する麺料理が伝わっていた。これも中国から持ち込まれたものだ。広東省出身の石田はもちろんそれを知っていたが、日本に永住しようと決めた当初は、日本人にはとってはスープの量が少なく、あまり人気は出ないと感じていたから、それを作ったことも、作ろうとしたこともなく、いや、その存在は記憶の中から消えていた。しかし伊勢佐木町のG、本牧のK、石川町のA、野毛のSといった一部の店の主人たちは “和えそば・混ぜそば”である『拌麺』と、日本語で発音が同じの『辨麺』を、日本人好みのものにアレンジして品書きに乗せていた。数は少ないけれど、中華街の店も加わっていた。

アレンジとは細かく言えばいろいろあるのだが、一番の特徴はスープの量を本来のものより増やしたことだろう。GやK、Sなどの店は焼きそばと同じ“あたま”を乗せ、錦糸卵でさらに飾った。そう、石田や小松が作ったものとほぼ同じ、である。当然といえば当然で、石田と小松はそれらの店に勤めていたのだから。

ただ、店によって“あたま”の材料は異なるし、スープの量にも決まりがあるわけでもなかった。きちんとしたレシピは伝えられることはなかったし、横浜市内全域の中華店に広まろうという機運が高まる少し前に関東大震災が発生し、中華街や、野毛・桜木町、関内・伊勢佐木町、石川町・中村町に存在していた店のほとんどは、そして山手・本牧エリアの一部の地帯は瓦礫の街と化してしまったのである。

平成、そして令和の世になった日本。あまり世間一般には知られていないというものの、“辨麺”と“拌麺”の違いは今でこそ明確であるが、大正末期の横浜という狭いエリアで広まろうとしていた、極めてローカルでかつマイナーな麺料理を、一体だれがきちんと定義づけをしようとしただろうか。もちろん、誰一人としていなかった。だから“辨麺”は、その当時すでに辨麺を提供していた長い営業歴を持ち、数少ない店にのみ、伝わり残ったに過ぎない。

それでも、昭和の15年ごろまではそこそこ提供店はあったのだ。しかし、太平洋戦争は関東大震災とは比べ物にならないほどの被害を、横浜にもたらした。その結果、辨麺を提供する店はほんの一握りの店になってしまった。

しかしその短い期間であっても、そうした店に足を運び食べてみて、真似てみようとか、あるいはうちでも出してみようとか、ある意味モノ好きな、数としてはとても多いとは言えない中華料理店の店主たちの手によって、自らの店に持ち帰られ、客に出されたこともあった。そうした店主の中には、人形町大勝軒、代田橋萬来軒などの店主たちがいたことは言うまでもない。関東大震災ののち、眼を瞠る勢いで復興を遂げた横浜中華街は、軍靴の響きの勢いが増してきた昭和15年ごろまでは、やはり日本の中華料理の中心であったから、近場の東京所在の中華店々主は、足繫く中華街に通ったものであった。

ただ、辨麺、という漢字がよろしくなかった。書けない人が圧倒的に多い。もちろん、読める人だって少数だ。だから振り仮名を付けたりカタカナ表記をしたりすることになる。しかし、それより何よりも辨麺ってどんな料理? と聞かれることの何と多いこと! 商売にはスピードも必要なのだから、説明する時間だってもったいないし、100回200回と同じ話を繰り返すのは飽き飽きする。しまいに辨麺、バンメンと書くのをやめて“広東麺”とする店が増え始める。本場中国風の呼び方で何となく旨そうに聞こえたからこれはそこそこ広がった。けれど今度は「広東麺って何だ? どんなラーメンなの?」と聞かれる始末。短気な店主は「面倒臭い!」と“五目うま煮そば”や“五目餡掛けそば”に名前を変える。一方、商売の上手な店主や、バンメンという名に愛着を持っていた店主は、“あたま”の内容を変えて、例えば辨麺には当時でも高級食材だった鮑を入れ、それが入っていないものを“広東麺”やら“五目うま煮そば”として辨麺とともに“併存”させた。

だから現在、辨麺が品書きにあるのに広東麺もある店、先々代の主が辨麺という漢字を書けなかったから“バン麺”としてずっと品書きに乗せている店、“五目うま煮そば”としてメニューには載せてはいるが、昔からそれを辨麺と呼んでいた癖から、五目うま煮そばと注文が入ると店員が勝手に“変換”して「辨麺一丁入りましたあ~」などと叫ぶ店・・・などが残っているのだ。

↑-----★-----↑

■もはや戦後ではなくなった、横浜の、街角から

さて、話を長野に戻そうか。

辨麺を作る際、“あたま”が焼きそばと同じ、というのは石田・小松両名にとっても都合の良い話であった。何せ狭い屋台のことだ。材料の種類もあまり仕入れることは出来ないし、売れ残ればすべて廃棄処理せざるを得ない。商売を始めたばかりの二人にとっては負担が少ないほうが良いに決まっている。だから、大看板メニューの焼きそばと同じ材料で済むというのは何より有難かったのだ。

ただ二人の中では“バンメン”の定義は、現在一般的に言われるようなものではなかった。彼らが横浜で過ごした大正時代の半ば、中国から入ってきた“バンメン”は二種類。汁なしが“拌麺”で、汁ありが“辨麺”という大雑把な括りはあったものの、裏を返せばそれしかなかったのである。だからスープがごく少量でもあれば辨麺と呼ぶ店もあれば、同じ量くらいのスープでも拌麺という店もある。そしてややこしいのは、同じ“バンメン”という日本語の発音だ。辨麺、拌麺。漢字で書くと違いは明白だが、書くのも読むのも少々難解だ。ほとんどの場合、彼らが様々な店で“バンメン”という言葉は耳でのみ聞いていて、漢字で書いた辨麺・拌麺と実物とを照らし合わせて見て判断していたわけではない。もとより辨麺のほうが漢字も少々難しい。彼ら二人のなかではいつのまに「混ぜて食べる麺料理=拌麺=バンメン」という共通の認識ができたのはごく自然の成り行きであった。だから汁そばであっても、“あたま”をスープや麺と混ぜ合わせて食べるのだから、それは“拌麺=拌メン=バンメン”になるのは当然のことだ。

ともあれ、松本の石田の店、権堂の小松の店から発信されたユニークな焼きそば。本場中国直伝、中華街のある町・ヨコハマからやって来たハイカラな食べ物・炒麺、焼きそばは大正末期の長野県一帯に瞬く間に広がっていった。同じ材料を用いる”バンメン”は毎回炒麺ばかりでは飽きるという客から密かに支持された。もちろん、その人気の背景には二人の料理人の確かな腕前、調理技術があったことは言うまでもなかろう。

日本の食文化、いや、わが国のあらゆる文化と呼べるものは、太平洋戦争において甚大な被害を受けて途絶え、あるいは途絶えそうになった。ただ、太平洋戦争での長野の物的人的被害は最も深刻な場合でも1945(昭和20)年8月13日の“長野空襲”で、死者が長野市内で46人、上田市内で1人というものであったし、どちらかというと東京などの大都市部からの疎開先になっていた。また、確かに山岳地帯は多かれど、蕎麦の生産量と質は全国屈指であり、白菜などの葉物野菜、林檎・ブドウなど果物の栽培も盛んな土地である。食の文化は絶えることなく、むしろ都会から運ばれた文化から新しいものが生まれ、そして育っていった。その一つが大正期、中国から横浜へ、横浜から長野へと、二人の料理人によって運ばれた焼きそば、そしてバンメンだったのである。

時代は移る。戦争は数えきれない悲劇を産み出した末にようやく終結。人々が心から待ち望んだ平和な時代へと流れを変えた。もはや戦後ではない、と経済白書が語ったのは終戦から僅か11年後の1956(昭和31)年。

そしてさらに3年の、のち。

1959(昭和34)年、春。横浜、中華街。

↓-----★-----↓

「そういやあ親爺、この間、長谷川 伸先生(注26)に、此処のシウマイを土産に持って行ったんだ。そしたら先生、『ああ、これはいい。むかしの味がするんだよなあ、清風楼のシウマイはさ』って仰っていたよ」。

「池波先生、そうですか、それは誉め言葉なんですかね? それともむかしの味、ってことは、全然進歩していないってことですかね 笑」

「いやいや、もう15年も前の話だけど、横浜も空襲で焼け野原になってもさ、あのときの味をね、こうしてまた楽しめるってことはシアワセなんだと思うよ。話は変わるけどさ、この近くに蓬莱閣って店が開業したよね。いやあ、あそこはさ、マスターが王さんっていうそうだけど、餃子がね、旨いんだ。ニンニクが入ってないんだけどね、その代わりにニラでさ、独特の味なんだよ。酸辣湯も醤牛肉(ジャンニウロウ)もイケたよ」。

「そうでしたか。それは何より、よろしかったです。ところで先生、今日は酒の肴ばかりで召し上がってますなあ。腹持ちするもの、何か召し上がりますか?」

「そうさなあ、久しぶりに辨麺、食べようかな。それ、頼むよ」。

1959(昭和34)年、弥生三月も、もう終わるころ。例年に比して幾分か長かった冬は、さすがに列島に居座ることには飽きたようである。上空の強烈な寒気団は、また来年の訪れを約束するかのように雨混じりの雪を横浜に少しだけもたらしたのち、潔く去っていった。世間はどことなく、いや、間違いなく、浮かれていた。それは本格的な春到来を予感させる気候のせいだけではあるまい。皇太子さまと、正田美智子さまのご成婚が近いということも大きかろう。横浜中華街の清風楼にふらりと立ち寄った歴史小説家・池波正太郎もまた、そんな雰囲気を楽しんでいた。

その、池波が立ち寄った中華街・清風楼から、山手方面にかけてだらだらとした坂道をゆっくりゆっくりと登っていく。20分、30分、40分・・・眼下に港ヨコハマの夜景が広がる。その先にある、山手の一角の、ちょっと大きな中華料理店を覘いてみると。おお、いた、いた。

「いやあ、横浜のこの店、何十年ぶりだろうかな。こうして来るのは・・・さて、30年か40年か、なあ、小松」。

「そうだよねえ・・・俺とお前が横浜を離れたのが関東大震災の翌年だったろう。だから大正13(1924)年以来ではないかな。だから35年振りってとこか。随分と昔のことになるなあ。つまり、石田、お前も俺も老けたってことだ。お互い古希を過ぎちまった。いつお迎えが来たっておかしくないお年頃だわ。ははは」。

この店の品はどれを食っても甘みが先にくるんだよねえ、と辨麺の“あたま”をつまみながら石田がボソッと呟くと、小松もまた小さく頷く。

春の宵は、ゆっくりと静かに更けていった。

↑-----★-----↑

--------------

(注21 會星楼⇒横浜市中区野毛町2丁目所在で、2019年秋に廃業。ボクのRDBレヴューは2017年4月に。https://ramendb.supleks.jp/review/1058436.html

(注22 nakoさんの研究⇒『横浜にひっそりと提供されているバンメンを探る 〜県内実地調査とヒアリングからの考察〜』。2018年9月、芸術教養学科WEB卒業研究展 より。http://g.kyoto-art.ac.jp/reports/1455/

(注22 nakoさんの研究⇒『横浜にひっそりと提供されているバンメンを探る 〜県内実地調査とヒアリングからの考察〜』。2018年9月、芸術教養学科WEB卒業研究展 より。http://g.kyoto-art.ac.jp/reports/1455/

(注23 「横濱市震災誌第一冊」⇒横濱市史編纂係/編、1926(大正15年)2月刊。)

(注24 横浜市歌⇒1909(明治42)年7月1日、横浜港開港50周年記念祝祭にて初披露。作詞・森林太郎(森鴎外)、作曲・南能衛(よしえ、当時東京音楽学校=現、東京藝術大学 助教授)。抜粋箇所の意は『(日本は島国であるから)港の数は多いが、この横浜に勝る港はない。さあ見よ、多くの船が停泊する活気ある港を。この果てしなく栄えてゆく天皇陛下の治世を彩る文物が、今日も横浜港から入ってくる』)。

(注25 権堂に鉄道の駅ができる⇒権堂駅は長野市権堂に本社がある長野電鉄の駅。会社設立は1920=大正9年。権堂駅はJR長野駅から二つ目、善光寺下駅の一つ手前。開業は1926=大正15年6月、当時は長野電気鉄道の地上駅であった。現在は地下化されている)。

(注24 横浜市歌⇒1909(明治42)年7月1日、横浜港開港50周年記念祝祭にて初披露。作詞・森林太郎(森鴎外)、作曲・南能衛(よしえ、当時東京音楽学校=現、東京藝術大学 助教授)。抜粋箇所の意は『(日本は島国であるから)港の数は多いが、この横浜に勝る港はない。さあ見よ、多くの船が停泊する活気ある港を。この果てしなく栄えてゆく天皇陛下の治世を彩る文物が、今日も横浜港から入ってくる』)。

(注25 権堂に鉄道の駅ができる⇒権堂駅は長野市権堂に本社がある長野電鉄の駅。会社設立は1920=大正9年。権堂駅はJR長野駅から二つ目、善光寺下駅の一つ手前。開業は1926=大正15年6月、当時は長野電気鉄道の地上駅であった。現在は地下化されている)。

(注26 長谷川 伸⇒作家。1884年~1963年。横浜市の日ノ出町で生まれる。股旅(またたび)物の創始者とも呼ばれる。作品に「瞼(まぶた)の母」「一本刀土俵入」など。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます