若い人はご存じないかもしれないが、その昔新生活運動と言うものが積極的に行われている時代がありました。

歴史を紐解いてみますと、昭和30年(1955)鳩山一郎首相が提唱した、「みずからの創意と良識による日常生活向上運動。」がその根本であり、その趣旨は下記の通りでした。

戦争で荒廃した祖国や郷土再建のため、全国各地で、青年団体や婦人団体が活動の中心となって旧来の因習打破、環境衛生の改善、さらには生活や社会を合理化、民主化していくことで町や村を再建していこうとする「新生活運動」

この運動を基本に、昭和31年には「財団法人新生活運動協会」が設立(現在は「公益財団法人あしたの日本を創る協会」と言う名称)が設立され現在に至っています。

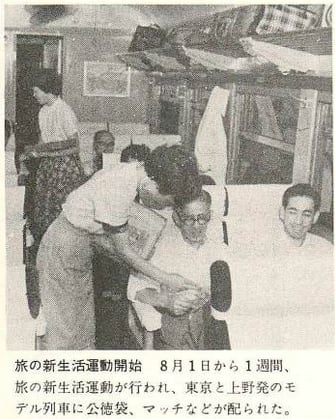

上記の新生活運動協会とを受けてであろうが、国鉄でも昭和31年12月13日から22日迄の10日間第2回

「旅の新生活運動旬間」が開催されたと書かれています。

第1回が何時頃行われたのかは不明

そして、当時の記録を国鉄線の昭和32年3月号で見てみますと、

国鉄線新生活運動引用 http://library.transport.or.jp/

旅の新生活運動旅の新生活運動が生まれた背景は?

学生サービス員と言うのがどんなものかよくわからないのですが、大学生などの協力者で有ったろうと思います。

さて、このような「旅の新生活運動」なるものが鉄道でも行われたのでしょうか。

それは、一つに戦争後のマナー低下が大きかったと言われています。

生きていくだけで精一杯であった当時、ごみを片付けるという概念はあまりなくて、そのまま通路のゴミを残して行く場合が圧倒的に多かったようです。

途中で清掃員が乗り込む場合もありましたが、あまり効果はなく。

以前に鉄道ジャーナル誌で、「汚い急行日本海の車内」と題して通路にゴミが溢れる状況の写真を掲載していましたが、これは急行日本海の乗客だけが特に悪いということではなく、あのような列車は多々見られたとのことです。

国鉄も手をこまねていたわけではなく

星晃氏の回想の旅客車などではスハ43を設計した際に収納式の屑箱を車両のいくつかに設けたという記述がありましたが、このゴミ箱を引き出して腰掛代わりに使用したりして変形して使い物にならなくなったり、きちんと清掃していなくて悪臭を発したりして結局止めてしまったとい言われています。

下図は、回想の旅客車から引用した、スハ43系客車のゴミ箱

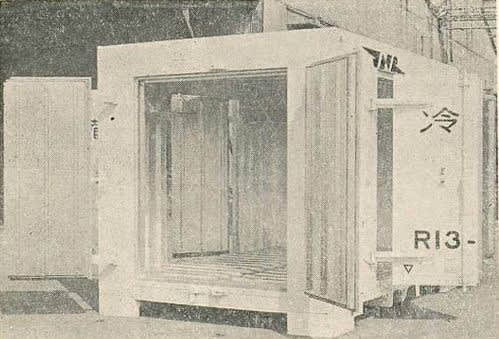

img441.jpg また、当時も試行的にデッキにゴミ箱を置いたそうです。

今では一般的ですが、当時はそれでもそこまで足を運んでゴミ箱に入れていく人は少なかったそうです。

私の父親も弁当がらなどは椅子の下に入れており、子供ですからそれが正しい車内マナーだと長らく思い込んでいました。

また、デッキでのゴミ箱も今では当たり前になっていますが、当時はそれすらも珍しいと思われたようです。

実際にはキハ80などにはアルミ製の立派なゴミ箱がありましたが、いつ頃から付いていたのか調べてみたいと思います。

マナー向上は一人一人の意識から生まれたものだから。

昨今は外国人のマナーが悪いと言った記事などがネットを中心にみられますが、実は50年ほど前は、日本人の公衆道徳も大変お恥ずかしい次第であったということも知っていただければと思う次第です。

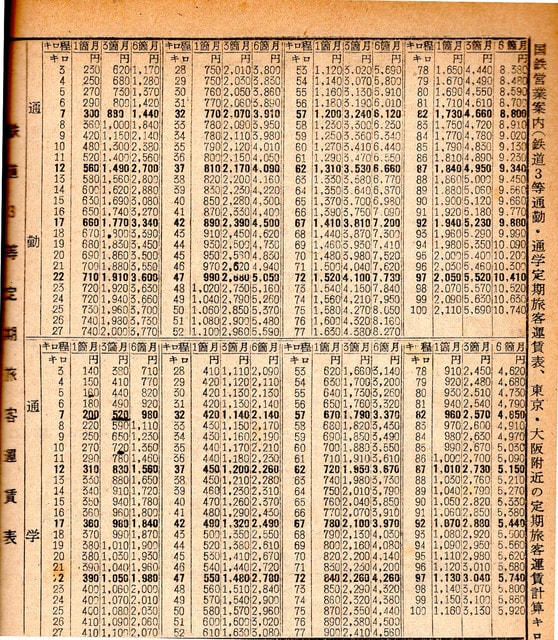

昭和34年10月号国鉄線の記事から引用

昭和36年並びに38年の時刻表に掲載されていた公衆マナー啓発の記事を最後に載せておきたいと思います。

昭和36年時刻表から

昭和38年時刻表から

当時の世相を十分に表している、そんな気がします。

いまでこそ、外国人から称賛されると言って喜んでいる記事をネットで見かけますが、更に一人一人が公徳心を持っていただきたいものです。

にほんブログ村

にほんブログ村

******************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

******************************************************

0.png

0.png

座席マークで書かれたマークで指定券を発売するコーナーと言うことで表示がなされるようになりました。

座席マークで書かれたマークで指定券を発売するコーナーと言うことで表示がなされるようになりました。