学割とは別に、勤労者割引なるものがあった。

国鉄時代から、学生割引というものがあるのは皆さんよくご存じだと思います。

ウィキペディアを参照しますと、下記のように概要が書かれています。

指定した学校の学生・生徒が、旅客鉄道株式会社各社(JRグループ)の鉄道と、JRバスグループ各社の一部の高速バス路線の乗車券購入時に窓口に学割証を提出し、かつ学生証を提示すると、片道の営業キロが101km以上の区間を乗車する際の片道乗車券・往復乗車券・該当する連続乗車券の券片が2割引となる。

私自身は、就職するまでは、父親が国鉄職員でしたので、もっぱら家族割引を利用しており、学割とは縁がなかったのですが、国鉄民営化を前にして、こうした割引制度も廃止になり、昭和61年、郵政省の中等部訓練で初めて学割なるものを使ったことがあります。

郵政省の中等部訓練は、学校教育法の学校に相当するらしくて、短大卒業程度の学力を付与することを目的として居たようです。

さて、本題に戻りますが、今回のお話は、学割に該当しない勤労青年向けに学割ならぬ勤労青年割引が導入されたという記事です。

詳細は、今後サイトにも書き加えていこうと思いますが、学生には割引があって、勤労青年には割引がないのは不公平ではないかと言うことで,昭和41年7月15日から設けられた制度で、勤労青少年旅客運賃割引規程及び同取扱手続制定 が7月9日付で制定されています。

昭和41年,国鉄があった時代から

国鉄があった時代昭和41年後半

国鉄があった時代、昭和41年後半編一部抜粋

割引制度の概要

少し長いですが、当時の概要を記録した、資料がありましたので,引用させていただきます。

事業所の,代表者の発行する勤労青少年身分証明書の交付を受けておき、勤労青少年が帰郷旅行する際は、事業所の代表者が旅客運賃割引証交付申請書を労働基準監督署長に提出して、割引証の交付を受けることとなる。

この場合、前記身分証明書は、旅客運賃割引証交付申請書提出の際に提示しなければならないことになっている。

旅客運賃割引証は、国鉄で作製し、労働省を通じて労働基準監督署または婦人少年室に配付するが、その種類は、お盆帰省用の第一一種と年末年始帰省用の第二種となっており、第一一種は七月十日(本年に限り七月十五日)から八月二十日まで、第二種は、十二月十五日から翌年一月二十五日までのいずれも40日間に限り使用できることとなっており、交付枚数は、勤労青少年一人について、第一種及び第二種各一枚である。また、この割引証によって、乗車券を購求する際に、身分証明書の提示が必要なのは、学生割引普通乗車券の場合と同様である。

勤労青少年の帰郷旅行は、一般に帰郷地において、数日間以上滞在することが考えられることおよびこの割引証によって購求する乗車券は、往路用と復路用を一括して発売していることにかんがみ、割引乗車券の通用期間は、規則所定で計算して一四日間にみたないものについては、一四日とする特例措置が講じられている。

国鉄線 昭和41年8月号から引用

以上の通りであり、これに対して世論は一応に歓迎の意向を示していました。再び、国鉄線の記事から引用してみたいと思います。

世論の声は中々厳しかったが

下記は当時の記事をそのままスキャンしたものですが、手続きが面倒だと文句を言う人もいるようですが、こうしたクレームはどんな場合でも、有るわけでまぁ、こういった人に限って利用はしないと思うのだがいかがであろうか。

もちろん、制度の導入よりもむしろ学割の制度を見直すべきではないかという意見もあるが、世論の声として、勤労者割引で実家に帰れると喜んでいる人が居るという記事はそれなりに国鉄に取っても救われることではないだろうか、と結んでいます。

ちなみに、この勤労青少年旅客運賃割引規程は、2003年まで存続していたようです。

「勤労青少年旅客運賃割引制度」の廃止について

勤労青少年旅客運賃制度は、勤労青少年の帰省の便を図る目的で、昭和41年に勤労青少年の福祉向上を図る取組みの一環として設けられたものですが、勤労青少年の減少、近年の交通手段の多様化等により、利用実績もごく僅かとなり、所期の使命を終えるに至りました。

制度があったと言う事実だけは知って置いて欲しい

こうした制度等は、車両の話などと比べると地味ですが、まだまだ日本が経済的に貧しかった頃、それを支えてくれたのは、我々の先輩でした。

そして、国鉄もそれに対して、応えようとしたということは知って置いて欲しいと思うのです。

なお、この制度が導入された、昭和41(1966)年頃は、中学卒業で就職する人も多く、集団就職列車も数多く運転されていました。

当時の資料などを参照しますと、就職する中高校生を対象に、北海道・東北・新潟・山陰・四国・中国・九州の各地から,東京、名古屋、大阪へ向けて約100本の集団就職列車を運転することとしたと書かれています。

当時の大学進学率は21%程度であり、多くは高校を卒業すると働き出す、場合によっては中学を卒業して働き出す子供も多かったのでした。

現在では半数以上の人が大学に進学することを考えると隔世の感があります。![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

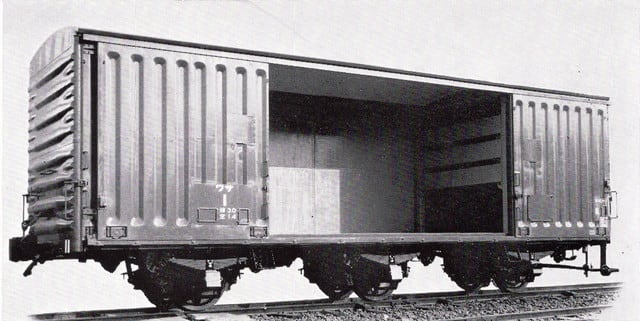

国鉄が未だ貨物輸送にあっても、陸上輸送の主力であった頃、少しでも現行設備のままで輸送力を増やすため、新標準貨車の基準を策定することとなり、その検討が昭和37年に行われました。

当時の部内誌、交通技術を参照しますと、昭和37年6月号を参照しますと、本社で新標準形と言うべき貨車を製作することととなりました。

当時の経緯などを国鉄線 昭和37年6月号の記事を参照しながら綴ってみたいと思います。

新形貨車の構想を決めるまでに検討された事項

1)当初の構想では、貨車も新車両限界採用を目論んでいた。

当初の構想では、地方鉄道に乗り入れるため古い車両限界に拘ってきたが地方鉄道でも改修が進んでいるので、新車両限界を採用し車体幅を少し広げると共に、長さを切り詰めることで輸送力の増大を図れるのでは無いかと考えていたようです。

さらに、国鉄としては、貨物利用者の動向を知るため、実際に調査したそうです。

2)取引一件あたりの発送トン数を調査した結果

さて、こうした車両を製作する際に、利用者の意向を知る必要がありるとのことで、昭和36年10月には支社・管理局を通じて利用者に1回あたりの発送トン数を調査したそうです。

交通技術の資料から引用させていただきます。

記事によりますと、従来からの商慣習で15t程度が非常に多いことから、良好な走行性能を考えればボギー車も捨てがたかったと記述されていますが、現状を考えれば貨車の軽量化を図った上で、軽量化分を積載量に増加すべきでは無いかという結論に達したようです。

3)貨車の容積と荷重の関係を調査した結果

有蓋車も無蓋車も重量品の積載が多く、この結果から、重量品を考えると、もう少し容積を狭めたいところであるが、軽量品の扱も無視できないのでトン当たりの容積は2.5㎡として従来通りとしたと記録されています。

なお、これらの検討を経て、冒頭に書いたように、無蓋車・有蓋車の新標準型を策定されることになりました。

新、標準貨車として計画されたものは下記の三種類

ワラ1形

トラ55000形

ワサ1形

交通技術 昭和37年6月号から引用

ワラ1は、ワム60000をベースに17tとしたもので、車両の軽量化で積載数を増やしただけとして走行試験を省略した結果、鶴見事故で脱線の起因を作ってしまう貨車となってしまいました。

画像 Wikipedia

無蓋車としては、トラ45000形をベースとして軽量化を図り、自重を8.2tに抑えた上で18t迄に重量物を積載できるトラ55000形を新標準型貨車でした。

画像 Wikipedia

最後にパレット輸送用の有蓋車として、パレット積時18t、一般積23tを実現するための貨車としてワサ1を試作することとなりました。

ワサ1の場合、重量的に2軸車で13.2t以内にすることが難しいため、3軸車とすることになったのですが、戦時中にトキ900形と呼ばれる非常に走行性能の悪い貨車での失敗があるうえ、今回は二段リンク式であり、どのようは走行特性を示すか経験が無いため慎重に検討すると書かれています。

交友社 100年の国鉄車両から引用![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() にほんブログ村

にほんブログ村

*******************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*******************************************************

現在、宅配便といえば、クロネコヤマトに代表される宅急便や、佐川急便、郵便局のゆうパックと言ったあたりが三強ですが。

ヤマト運輸が宅配事業に参入する前は、もっぱら小荷物輸送も国鉄がその任をになっていました。

郵便局も扱っていましたが、6kgまでであり、再配達制度も無し。

玄関に置き去り・・・みたいな配達の仕方であり、ちょっとした大きな荷物を運ぶとなると、駅まで荷物を運ばなくてはなりませんでした。

到着した場合も同様で、駅から荷物到着の電話、もしくは電話がない家庭の場合は「はがき」で、荷物の到着が伝えられ、駅まで取りに行くシステムでした。

まぁ、今から考えればなんともノンビリした時代と言えますが、昭和50年頃までの鉄道輸送のスタイルでした。

国鉄が行った宅配便 ひかり宅配便

R 昭和60年5月号から引用

国鉄の小荷物輸送に比べて、宅急便【当時はヤマト運輸しか宅配事業を行っていなかった】は自宅まで取りに来てくれる上、自宅まで配達してくれるということで、次第に利用者が増えて行くようになり、郵便小包はまだしも、国鉄の小荷物はそれでなくともトラックに奪われていたものが更に、ヤマト運輸の参入により大きく減少することに成りました。

下の図表は、国内小量物品輸送量の推移ですが、昭和52年と比べてわずか5年で半分以下になっています。

それに引き換え、宅配業者は14倍という圧倒的な輸送量を拡充しています。

郵便小包【ゆうパック】じわじわとそのシェアを落としており、民間宅配便と並びつつあるのがご覧いただけると思います。

国鉄線 昭和58年11月号から引用

なお、国鉄は、昭和56年には一部ヤマト運輸のパレット輸送を行うなど、完全に白旗を上げた状態だったのですが、昭和60年5月から、国鉄でも宅配便事業に参入することなりました。

ヤマト運輸の方式をほぼ踏襲した形で、自宅まで配達、差し出しは近くの代理店に差し出す方式であり、国鉄部内誌「R」によりますと、下記のように書かれています。

酒類販売店や米穀店のほか、自動車挫備工場ともタイアップ。

発足時で計8500カ所の店舗、工場と契約し、全国の三分の一、1040市町村でカバー体制ができ、今後10万店を目標に取次店を拡大する計画だ

としており、国鉄としても何とか挽回を図りたいと頑張っていたようです。

国鉄では配達をしていないと書きましたが、実際には駅からに配達もありましたが、国鉄自らが行うのではなく、国鉄と提携する荷物運送会社により配達されるもので、小荷物料金以外に配達料金がいるため結果的に割高になってしまうこともあり、あまり利用されることはありませんでした。

この新しい宅配便制度では、配達までを一貫輸送する他、先行する宅配事業者同様、酒屋や米穀店などに荷物を持ち込むことで差し出しやすくすることを狙っていました。

また、自動車整備工場とも契約したのは、国鉄だけであり、この辺は主要な酒屋とか小売店は宅配事業者に抑えられていたからではないかと考えます。

料金体系は、宅配便に準拠

国鉄の「ひかり宅配便」の料金は、第1地帯の700円 2kgから、第12地帯1900円 2kgまでの他、30kgまでとなっていたようです。

この辺は、国鉄部内誌「R」によりますと、下記のように書かれています。再び引用します。

取扱荷物の重量は、S(二キロまで)、M(10キロまで)、L(20キロまで)の三サイズ制で、需要の多い二キロまでの小口便を設けている。 料金は従来の集荷料、レール運賃、配達料をワンセットにし、値段も民間並みとした。

配達時間も短縮、東京~大阪間だと翌日、東京~北海道、九州間は三~四日くらいで配達される。

運賃は下記の通り

国鉄監修時刻表 昭和60年11月号参照

結果的に1年ほどで撤退することに

当初の目標では、最終的に10万店の取次所を作ると計画していましたが、東京~大阪の翌日配達はともかくとして、東京~北海道や九州で3から4日は長く、取扱個数はかなり伸び悩んだと言います。

歴史にIFはありませんが、郵政省が59年2月のシステムチェンジに合わせて撤退せず、新聞輸送等も引き続き国鉄が担っていたならば、夜行列車と呼ばれる列車が全国を走っていたかもしれません。

結果的に、荷物輸送自体が国鉄の新会社にあっても収益源にならないことが結果的に証明されることとなり、僅か1年ほどで「ひかり宅配便」は撤退することになりました。

ちなみに、ペリカン便は、日本通運における宅配便事業であり、国鉄とは関係ありません。

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

*******************************************************

長々と書いてきましたが、やっと経営改善研究会のお話をさせていただけることになりました。

線区別改善研究会のお話をさせていただきます。

国鉄では昭和39(1964)年の赤字決算となるのですが、その背景には、自動車の保有台数の増加という側面がありました。

経済が発展し、可処分所得が増加することで、自家用車を保有する家庭も増えていきました。

自家用車などの普及と相まって、昭和30年代に普及した割賦販売【いわゆるクレジット】が普及したこともあって、自動車を購入しやすくなったのも、一つの要因でした。

また、高速道路の開通などで鉄道が陸上輸送における独占的輸送を占めることはなくなり、そのシェアも貨物を中心に少しずつ減らしていくこととなりました。

昭和41年監査報告書から引用、昭和40年からの旅客輸送は長期計画で考えられた実績を下まわり何らかの措置が必要と言うことを示しています。

これが上記の、自家用車等の普及と高速自動車道の開通などとも大きく関係しており、経済発展に伴う、一般家庭における可処分所得の増加が、その後押しをしました。

国鉄では、幹線系の黒字で赤字路線の穴埋めをする相互補助の形がとられており、昭和34年当時の資料を参照しますと、昭和33年度の線区別経営状況では、国鉄線全線で225線区のうち15線区が黒字で417億円の黒字を計上し、残り210線区が赤字であり、最終的に56億円の黒字をを計上したとされています。

それ以前も、特に赤字額の大きいローカル線には仙石線で試みられた、運輸所制度や貨物輸送の合理化、気動車投入による経営合理化などが進められました。

ただ、こうした一連の合理化も行った上で、なおかつ赤字決算となった以上、今まで以上にローカル線のあり方を検討していく必要が求められた訳です。

こうした背景を受けて、その取組として、設置されたのが「線区経営改善研究会」でした。

この取組を含めて、昭和41年の監査報告書では、下記の通りローカル線に関しては何らの措置が必要と報告しています。

線区別経営改善研究会の構成員

線区別経営改善研究会の構成員は、国鉄本社の若手職員【課長補佐クラス】15人で構成されていました。(こうしたプロジェクトの場合、30代後半の課長補佐クラスが当てられる場合が多かったようです。余談ですが、私も郵政局にいた頃はあらゆる施策などは次席【郵政局内では係長補佐のような位置づけで、実質的に業務を企画し実行する存在】がそうした対応に当たる場合が多く、私も事務方として裏方をさせていただいたことがありました。)

さて、そこで計画されたことは、「線区ごとにその性格を分類」していくことでした。

この手法は、後年特定地方交通線の選定にも使われた方法であり、その分類は下記のようになっていました。

基幹線と準基幹線

培養線

大都市近郊通勤線

地方交通線

地方通勤線

純ローカル線

と言う分類を作り、線区別に沿線住民の利用状況や農林産業の実態などを分析して、「廃止」や「存続」を線区ごとに決めていくものであり、廃止線については鉄道としての使命は終わったとして、バスによる振り替え輸送等を図るとしたものでした。

後年の輸送人員で縦割りにしてしまった方式では、本来は培養線や準基幹線として残すべきであった、岡多線(現在の愛知環状鉄道)や伊勢線(現在の伊勢鉄道)を廃止せざるを得ないという失策をしており、この当時の手法の方がより実態に合っていたと言えます。

そしてその成果として、下記のように83線区の廃止勧告【当初は82線区ですが、その後改定があって最終的に83線区が選定されています。

一覧表を下記にアップさせていただきました・

赤字83線の選定へ

赤字83線区として選定された線区は下記の通りですが、83線区として選定された後地域の開発などで廃止を免れた路線がある反面、83線区で選定されて、再び第一次選定で廃止になった路線もあります。

こうしてみると、鉄道の存続には沿線開発がセットで行う必要性があることを強く感じます。

赤字83線選定線区一覧

標津線 (標茶~根室標津、中標津~厚床 116.9km)

根北線 (斜里~越川 12.8km)

白糠線 (白糠~上茶路 25.2km)

札沼線 (桑園~石狩沼田 111.4km)(ただし、1972年6月19日 新十津川~石狩沼田間(34.9km) の末端区間のみ廃止、札幌側は、通勤通学路線となっているものの、北海道医療大学駅 - 新十津川駅間は「当社単独では維持することが困難な線区」としてその存続に関して問題提起されているのはご存じの通りです。)

深名線 (深川~名寄 121.8km) 1995年9月4日 廃止 (ただし、代替道路未整備ということで、昭和55年の選定時は除外)

美幸線 (美深~仁宇布 21.2km)

興浜北線 (浜頓別~北見枝幸 30.4km)

興浜南線 (興部~雄武 19.9km)

渚滑線 (渚滑~北見滝ノ上 34.3km)

湧網線 (中湧別~網走 89.8km)

相生線 (美幌~北見相生 36.8km)

富内線 (鵡川~日高町 83.0km)

岩内線 (小沢~岩内 14.9km)

江差線 (木古内~江差 42.1km)

瀬棚線 (国縫~瀬棚 48.4km)

気仙沼線 (気仙沼~本吉、南気仙沼~気仙沼港(貨物支線) 22.9km)(ただし、貨物支線は、1979年11月1日廃止、前谷地駅~気仙沼駅間はBRT運行区間となっているのはご存じの通りです。)

小本線 (茂市~浅内 31.2km) 1972年2月6日 浅内~岩泉間(7.4km)延長。岩泉線に改称 只見線・名松線・三江線とともに代替道路未整備で残るものの、2014年4月1日に廃止

八戸線。 (鮫~久慈 12.8km)1975年7月20日 久慈~譜代間(26.0km)を久慈線として延長 三陸鉄道北リアス線に転換

大湊線 (野辺地~大湊 58.4km)

大畑線 (下北~大畑 18.0km) 1985年7月1日 下北交通に転換

長井線 (赤湯~荒砥 30.5km) 1988年10月25日 山形鉄道に転換

阿仁合線 (鷹ノ巣~比立内 46.1km)1986年11月1日秋田内陸縦貫鉄道に転換

黒石線 (川部~黒石 6.6km) 1984年11月1日 弘南鉄道に転換。

矢島線 (羽後本荘~羽後矢島 23.0km)

川俣線 (松川~岩代川俣 12.2km)

会津線 (西若松~会津滝ノ原、会津宮下~只見 100.4km)(ただし、1971年8月29日 只見~大白川間(20.8km)開業。只見線小出~大白川間を含め会津若松~小出間が只見線となる。

西若松~会津滝ノ原間は、1987年7月16日 会津鉄道に転換)

日中線 (喜多方~熱塩 11.6km)

只見線 (小出~大白川 26.0km)

赤谷線 (新発田~東赤谷 18.9km)

魚沼線 (来迎寺~西小千谷 12.6km)

弥彦線 (東三条~越後長沢 7.9km) 1985年4月1日廃止 電化開業と引き換えに末端区間を廃止

烏山線 (宝積寺~烏山 20.4km)

真岡線 (下館~茂木 42.0km) 1988年4月11日 真岡鐵道に転換

木原線 (大原~上総中野 26.9km)

能登線 (穴水~蛸島 61.1km)

三国線 (金津~芦原 4.5km)

越美北線 (南福井(貨)~勝原 43.1km)

越美南線 (美濃太田~北濃 72.2km)

明知線 (恵那~明知 25.2km) 1985年11月16日明知鉄道に転換

名松線 (松阪~伊勢奥津 43.5km)

参宮線 (伊勢市~鳥羽 14.1km)

信楽線 (貴生川~信楽 14.8km)

篠山線 (篠山口~福住 17.6km)

三木線 (厄神~三木 6.8km) 1985年4月1日三木鉄道に転換

北条線 (粟生~北条町 13.8km) 1985年4月1日北条鉄道に転換

鍛冶屋線 (野村~鍛冶屋 13.2km) 1990年4月1日 廃止

若桜線 (郡家~若桜 19.2km) 1987年10月14日 若桜鉄道に転換

倉吉線 (倉吉~山守 20.0km)

大社線 (出雲市~大社 7.5km)

三江北線 (江津~浜原 50.1km)

三江南線 (三次~口羽 28.4km)(ただし、1975年8月31日 浜原~口羽間(26.9km)延長。三江南線と合わせて三江線と改称、2018年3月31日廃止予定)

宇品線 (広島~上大河 2.4km)

可部線 (可部~加計 32.0km)(ただし、加計~三段峡間 2003年12月1日廃止 2017年3月9日 可部~あき亀山間(復活))

岩日線 (川西~錦町 32.7km)

内子線 (五郎~内子 10.3km)(ただし、1986年3月3日予讃本線新線に接続、五郎~新谷間廃止 )

宇和島線 (北宇和島~江川崎 33.6km)(ただし、1974年3月1日 江川崎~若井間(42.7km)延長。予土線と改称)

鍛冶屋原線 (板野~鍛冶屋原 6.9km)

鳴門線 (池谷~鳴門 8.3km)

牟岐線 (阿南~牟岐 43.3km) (ただし、1973年10月1日 牟岐~海部間(11.6km)延長)

小松島線 (中田~小松島 1.9km)

中村線 (窪川~土佐佐賀 20.7km)(ただし、1970年10月1日 土佐佐賀~中村間(22.7km)延長)1988年4月1日土佐くろしお鉄道に転換

室木線 (遠賀川~室木 11.2km)

香椎線 (香椎~宇美 14.1km)

勝田線 (吉塚~筑前勝田 13.8km)

佐賀線 (佐賀~瀬高 24.1km)

唐津線 (山本~岸嶽 4.1km)

世知原線 (肥前吉井~世知原 6.7km)

臼ノ浦線 (佐々~臼ノ浦 3.8km)

添田線 (香春~添田 12.1km)

香月線 (中間~香月 3.5km)

幸袋線 (小竹~二瀬、幸袋~伊岐須(貨) 10.1km)

宮原線 (恵良~肥後小国 26.6km)

日ノ影線 (延岡~日ノ影 37.6km)(ただし、1972年7月22日 日ノ影~高千穂間(12.5km)延長。高千穂線と改称。 1989年4月28日 高千穂鉄道に転換、2008年廃止)

細島線 (日向市-細島 3.5km)

矢部線 (羽犬塚~黒木 19.7km)

湯前線 (人吉-湯前 24.9km) 1989年10月1日くま川鉄道に転換

高森線 (立野-高森 17.7km) 1986年4月1日南阿蘇鉄道に転換

山野線 (水俣~栗野 55.7km)

宮之城線 (川内~薩摩大口 66.1km)

指宿枕崎線 (山川~枕崎 37.9km)

妻線 (佐土原~杉安 19.3km)

日南線 (南宮崎-志布志 89.0km)

古江線 (志布志-海潟 64.8km)(ただし、1972年9月9日 海潟温泉(海潟)~国分間(33.5km)延長。大隅線と改称。 1987年3月14日 廃止)

なお、詳細は弊サイト「国鉄があった時代」をご覧ください。

にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

道路行政と鉄道行政

本日は、道路法と鉄道行政に特化した部分でお話をさせていただく予定です。

道路行政と鉄道行政ということで、少しお話をさせていただこうと思います。

鉄道と道路の費用負担と言う視点で考えますと、鉄道が軌道その他の施設を一括して保有する反面その建設・維持はすべて自前ですることとされています。

最近は鉄道建設は膨大な費用がいることから建設主体と運行主体を分ける上下分離方式が鉄道でも一般化していますが、従来の路線の多くは、私鉄・JRを含めて維持管理は鉄道会社で行われています。

これは、明治初期の鉄道に成り立ちにその原因があると思われます。

それは、鉄道建設は膨大な費用がかかりますが、開通後は独占的な利益を得られることから、その費用負担を事業者に委ねたと言えそうです。

実際に、明治政府が主要幹線の経営を独占させて、【山陽鉄道や日本鉄道の買収】私鉄に関しては拠点間の移動という小規模のものしか許可しなかったのもそのためでした。

また、大阪市のように、利益独占を狙って【大阪モンロー主義】意図的に私鉄を市内中心部に乗り入れさせない施策をとった地域もありました。

京阪電車が淀屋橋まで乗り入れたのは昭和38年でまで待たなくてはなりませんでした。

さて、それでは道路行政の方はどうであったかと言いますと、道路の整備は当初から公共事業として行われていたようですが、事業主体などが明瞭化されておらず、大正8年道路法(旧法) が制定され、国道・府県道・市道・町村道と言った分類がなされたほか、国道に関しては国がその責任を持って整備すると書かれていました、

さらに、戦後には、連合軍最高司令官から、道路の維持修繕に関する覚え書きが交付されることになりました。

少し長いですが、交通年鑑昭和26年版から引用させていただきます。

2 当面の道路問題

道路の維持修繕5箇年計画

昭和二三年十一月連合軍最高司令官から、日本政府に対する覚書によって道路の維持修繕五箇年計画の立案方を指令されました。この覚書で、大要次のことが指摘されています。

(イ)日本の道路及び街路網は、適当な維持と修繕の欠如のため、破損は甚だしく、その程度は、日本国民の平和の合理的要求を充たし得るための日本経済再建の障害となっています。若しこのままで、道路や街路を破損するにまかせていたなら、日本国民は、貴重なる物的財産を遠からず失うに至るであろう。

(ロ)公共道路及び街路の広範囲にわたる建設維持修繕は、今後占領軍のP・Dや命令書では実行されないであろう。依ってこれ等の仕事は、日本政府から、目本側公共事業計画の一環として実施すべきである。

〈ハ)既設の道路及び街路網全保持するため、日本政府は、綜合計画を展開する必要がある。即ち国都道府県及び地方自治体の活動を調整し、現存の道路及び街路網の普通期待される命数を保つに必要な諸施策を樹立し、励行することが必要である。

(P・D 調達命令だと思われます。)

これに基づき、道路の整備は優先的に進められることになりますが、当初は予算が付かなかったものの昭和25年には対日援助見返り資金を得て優先的に道路が整備改良されたと言われています。

こうして、道路に関しては、公共事業として整備されることになりました。

ここに、鉄道は自前の資金、道路は公共事業という形ができあがりました。

昭和20年代

東京WEB写真館 東京 あの日 あの時 神田駅前の飲食街

しかし、昭和30年代でも、舗装率は13.6%にとどまるなど十分とは言えませんでしたが、その後は。随時改良は進められ、都市部を中心に自動車の登録台数は上昇していくこととなり、踏切事故の増加などを招くこととなりました。

弊blog 度経済成長と輸送力増強 第6話 踏切事故増加と踏切道改良促進法 参照

http://jp.bloguru.com/jnrerablackcat/315293/2018-01-12

道路が改良されて、経済も発展し自動車の保有台数も増加していきますと、今度は自動車事故なども増加していくこととなるのですが、鉄道は引き続き、自前で施設を改良することを強いられ、地方私鉄などでは道路改良によりバスに乗客を奪われた上線路の改良を余儀なくされるなどで経営が立ち行かず廃止になる路線も多数発生しました。

踏切に関しては、昭和36年に制定されるのですが、このときは中小私鉄などに関しては一定の補助をすると言った措置も取られたようですが、大手私鉄などはその費用は基本鉄道会社持ちでした。

余談として

明日以降にお話をさせていただく中で触れますが、国鉄時代には国鉄バスを運営していた国鉄は、道路負担金なるものも負担していました。

これは、道路をバスが使用することで道路が傷むからと言う理由で負担していたもので、道路改良が進んだ昭和30年代に廃止に申し入れがなされています。

参考 道路法(旧法)

一部抜粋

第一章 總則

第一條 本法ニ於テ道路ト稱スルハ一般交通ノ用ニ供スル道路ニシテ行政廳ニ於テ第二章ニ依ル認定ヲ爲シタルモノヲ謂フ

第二條 左ニ掲クルモノハ道路ノ附屬物トシ道路ニ關スル本法ノ規定ニ從フ但シ命令ヲ以テ特別ノ定ヲ爲スコトヲ得

一 道路ヲ接續スル橋梁及渡船場

二 道路ニ附屬スル溝、竝木、支壁、柵、道路元標、里程標及道路標識

三 道路ノ接スル道路修理用材料ノ常置場

四 前各號ノ外命令ヲ以テ道路ノ附屬物ト定メタルモノ

第二章 道路ノ種類、等級及路線ノ認定

第八條 道路ヲ分チテ左ノ四種トス

一 國道

二 府縣道

三 市道

四 町村道

第四章 道路ニ關スル費用及義務

第三十三條 主トシテ軍事ノ目的ヲ有スル國道其ノ他主務大臣ノ指定スル國道ノ新設又ハ改築ニ要スル費用ハ國庫ノ負擔トス第二十條第二項ノ規定二依ル國道ノ新設又ハ改築二要スル費用二付亦同シ

2 前項ニ規定スルモノヲ除クノ外道路ニ關スル費用ハ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ノ負擔トス但シ行政區劃ノ境界ニ係ル道路ニ關スル費用ノ負擔ニ付テハ關係行政廳ノ協議ニ依ル協議調ハサルトキハ主務大臣之ヲ決定ス

1 第二十條第二項ノ規定二依ル國道ノ新設又ハ改築二要スル費用ハ政令ノ定ムル所二依リ管理者タル行政廳ノ統轄スル公共團體ヲシテ其ノ三分ノ一ヲ負担セシム

線区経営改善研究会が発足した背景

以降は、明日以降アップさせていただきます。

続く

鉄道ジャーナリスト 加藤好啓 地方鉄道研究blog![]()

にほんブログ村![]()

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

国鉄と赤字ローカル線の問題

国鉄の赤字は昭和39(1964)年度から始まりました。国鉄時代は黒字に転換することはなく【正確には、国鉄最後の決算、昭和61(1986)年度には特定人件費などを除けば黒字決算を行っており、国鉄最後の意地を見せたと言えそうです。

さて、国鉄の赤字問題は、複雑な要素を含んでおり、労働組合が原因とか、ローカル線が問題と言った単純な問題ではありませんでした。

特に初めて赤字決算を計上した昭和39年度の頃は下記のような複数の要素が絡んでいました。

経済成長に伴う輸送力増強に伴う設備投資【新幹線の建設や首都圏の輸送力増強など】

動力近代化などに伴う設備投資【北陸本線や山陽本線、東北本線などの電化など】

赤字ローカル線問題

踏切支障対策に関する投資

といった大きな問題があり、それ以外にも、過度な通勤・通学に対する定期運賃割引、特に学生定期などは最大90%割引に至っては本来文部省【現在の文部科学省】からその割引分を受け取るべきであったと思いますし、当時の踏切支障対策に伴う立体交差化工事の費用は全額鉄道事業者が負担すべきものとされていました。

現在の立体交差か事業の場合は道路管理者にもメリットがありますので、道路管理者側が大半の費用を受け持ち、鉄道事業者は駅舎などの直接利益を受ける部分の負担となっていますが、当時は鉄道事業者が負担するとされていました。

さらに、本来であれば国有施設は非課税になるのですが、「地方納付金」という名称で固定資産税相当額を国鉄に支払う制度が昭和31年から実施されており、国鉄赤字問題が顕在化した際にも赤字負担軽減を求めて政府に掛け合いますが、認められず国鉄にしてみれば赤字額を増加させる原因の一つとなりました。

これは、当時の政府の予算が脆弱で、地方の交付税に代わるものとして納付金制度を作ったものであり、線路や車両などについても固定資産税がかかる仕組みとなっていました。

他にも、道路負担金というものもあったのですが、これは、後述の道路行政と鉄道行政で書かせていただきます。

赤字ローカル線の維持の責任は

赤字ローカル線の場合、その欠損額は全体の赤字額からみれば小さい(主要幹線の赤字額が1068億円単位とすれば377億円、昭和41年度、交通技術(s43)から引用)のですが、主要幹線などの赤字が設備投資に伴う減価償却などにより発生しているものでありいずれは黒字に転換する要素を持つものであるのに対し、ローカル線の赤字は慢性的なものであり、黒字に転換することはない性格のものです。

ローカル線の維持を主要幹線などで得られる利益で埋め合わせることが本来の筋だと言えますが、国鉄に公共性と採算性と言う相反する責任を持たせる中で、赤字ローカル線については、国が地域の発展のために維持していくこととし、国鉄が委託する形を取る必要が有ると言った意見も国鉄の監査報告書などで提言されました。

下図は、昭和41年度の監査報告書の抜粋ですが、非採算路線については、国としての責務がある場合は財政的措置を要望するとはっきりと書かれているのですが、実際には国鉄に対してこうした助成措置が取られることはなく、仮にこうした時期に助成措置が取られていたり、地方納付金の廃止もしくは減免などの措置が行われていたならば、もう少し現状の姿は変わっていたかもしれません。

道路行政と鉄道行政

以降は、明日以降アップさせていただきます。

続く

線区経営改善研究会が発足した背景

赤字83線の選定へ

関連blog

鉄道ジャーナリスト 加藤好啓 地方鉄道研究blog![]()

にほんブログ村![]()

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

昭和36年から始まったオーダーメイドの団体輸送

観光団体輸送列車は、当時の資料を探してみますと、昭和36年2月号の記事に次のような記述を見ることが出来ます。

これは、36年3月のダイヤ改正で誕生したと書かれています。

少し、本文から引用してみようと思います

申し訳ありません、私の勘違いで、南紀観光団体専用列車には、ナハネ11が投入されたと書きましたが、これはその後の九州観光団体その他では確かに寝台車を使われているのですが、南紀観光団体列車は座席車による夜行列車でした。【昭和36年3月鉄道ピクトリアルで確認しました。】

ここにお詫びして訂正すると共に、更に資料の精査を行えるようにしたいと思います。

重ねてお詫び申し上げます。

******引用開始

******引用終わり

昭和36年は2回ダイヤ改正が行われた。

なお、昭和36年にはサンロクトウと呼ばれた、白紙ダイヤ改正がありますが、実はこの年は2回ダイヤ改正が行われたようで、昭和36年の3月にも小規模なダイヤ改正が行われており、その目玉となったのが団体臨時列車の設定であったと言うことになります。

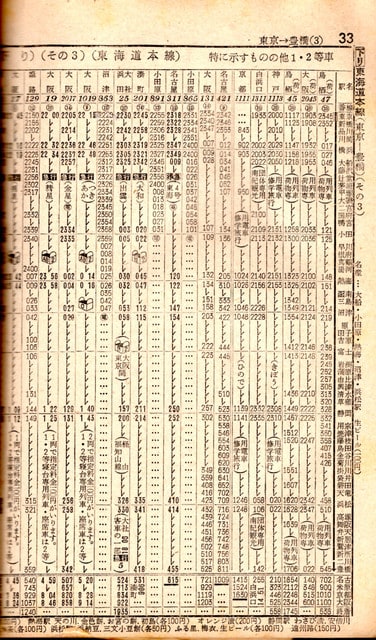

手元に昭和36年3月の時刻表がありますので、参照してみますと19:33に10番線から白浜口行きという列車が目に入ってきます。

白浜口は、現在の白浜(和歌山県)であり、昭和34年に紀勢本線が全通してからは入り込みが増えていたのでした。

昭和30年代のクルージングトレイン?

この列車は、名古屋から関西線、紀勢本線を経由して直接白浜まで運転していたようです。白浜で車両も一泊した後、翌朝は紀勢本線・和歌山線経由で京都に、京都には19:09着、20:28には東京に向けて出発していますので、前日の宿泊客を受けて夜行列車で帰るスタイルになっていました。

その後は、こうした団体旅行列車は好評で、数年後には南紀団体旅行列車は、鳥羽(二見浦を経由)するように改められています。その後は同じルートで白浜・京都を巡っており、今で言うところのクルージングトレインのようになっていました。

ただ、現在のクルージングトレインと違うのは、本当に詰め込みの団体旅行であったと言うことでしょうか。

この列車は、特急つばめ・はとに使われたスハ44が投入された。

南紀観光列車には、特急つばめ・はとで使われた、スハ44・スハフ43が投入されたのですが、投入に際して固定座席から回転式クロスシートに改造されることとなり、スハ44 1~8とスハフ43 11~24迄の22両が南紀観光団体専用列車に充当されることとなり、6両編成×3+4両予備となったそうです。

2枚とも、鉄道ピクトリアル1961年3月号から引用しました。

時刻表でしばしの時間旅行をお楽しみください。

最後に、昭和36年時刻表からしばし、時間旅行をお楽しみください。

まずは1枚目、東京を19:33 10番線から出発します。

このときは、晩年の団体列車のように、他の列車と併結することなく単独で運転されていました。

東京19:33、横浜20:02と主要駅に停車しながら、名古屋に2:55到着します。

その後、関西線・紀勢本線へと進みます。

その後、白浜で停泊した後和歌山線経由で京都に向かいます。

国鉄線に掲載された、観光地団体臨時列車の記事

![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

鉄道ファン昭和36年12月号の記事で下記のような内容です。

05準急快走す・・・

キハ05という気動車は、キハ04と同じグループの車体であり、こうした気動車を準急列車に使ったと良いうのも・・・いやはやなんともという感じなのですが。

国鉄のぼったくり商法だと書いています。苦笑キハ04

幸い当時の時刻表などもありましたので、併せて確認してみますと。

ありました、「準急第2摩周」という列車。

途中で分割する普通列車だが・・・。

鉄道ファン昭和36年12月号から引用

この準急気動車の時刻表がありましたので、それを参照しますと、釧路16:00出発 終着 網走には、19:29となっていますが、途中の標茶駅で、キハ05を切り離します。

切り離されたキハ05はそのまま、17:00 標茶発の普通列車として根室標津を目指すことになります。

当時も優等列車は運転されていないことからも閑散線であったことが窺えます、実際に赤字83線でも指定されていますので、その辺は間違いないかと思われます。

なお、網走を目指す列車は、キハ22が使用されていました。

キハ22も普通列車用ですが、車内設備は、キハ55とほぼ同じであり、北海道では長らくキハ22が急行列車に使われていましたのでさほど問題にはならないとは思いますが、問題はやはりキハ05でしょう。

デッキもなくて狭いシートに二重窓もない車両では何を況んやと思います。

当時のレポートで見ますと、キハ05にも結構乗車していると書かれていますが、当時の移動手段が国鉄しかなかったことが窺えます。

遜色準急としては最低の列車?では

最後にこのレポートを書いた報告者は、釧路~標茶まで利用すると運賃が140円(48.1km)(現在の運賃で1070円)、それとは別に準急料金が100円(これも運賃との比率で考えると、約700円の準急料金、今の特急料金程度でしょうか。)がかかるため、余程の物好きでなければこの区間をわざわざ乗らないのではないかと書いています。

ただ、実際に、一部区間とはいえ準急列車として行き先表示板を掲出してまで走っていたという事実を知っていただきたいと思います。

にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

当然のことながら、帰りは車では無いので鉄道で帰ることになるのですが、このときにキセル乗車をしている輩が多発していたということで、問題になったという記事です。

この記事によりますと、乗車券の使い回し、改ざんなどが行われていたようで、急行券などの日付などを改ざんして使っていたようなことが書かれています。

なお、具体的にどのような手口があったのか、下記に関連する記事がありましたので引用させていただきます。

国鉄線 昭和40年8月号の記事から抜粋です。

乗車券の使い回し、定期券と入場券による典型的な詐欺行為、他には、乗車券の偽造などもあるようです。

今でもそうですが、キセル乗車は、通常運賃の三倍を請求されることになります。

その根拠は、鉄道営業法第十八条と、鉄道運輸規程第十九条であり、それぞれの条文は下記の通りであります。

参考までに掲載しておきますね。

鉄道営業法第十八条

第十八条 旅客ハ鉄道係員ノ請求アリタルトキハ何時ニテモ乗車券ヲ呈示シ検査ヲ受クヘシ

2 有効ノ乗車券ヲ所持セス又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ又ハ取集ノ際之ヲ渡ササル者ハ鉄道運輸規程ノ定ムル所ニ依リ割増賃金ヲ支払フヘシ

3 前項ノ場合ニ於テ乗車停車場不明ナルトキハ其ノ列車ノ出発停車場ヨリ運賃ヲ計算ス乗車等級不明ナルトキハ其ノ列車ノ最優等級ニ依リ運賃ヲ計算ス

鉄道運輸規程第十九条

有効ノ乗車券ヲ所持セズシテ乗車シ又ハ乗車券ノ検査ヲ拒ミ若ハ取集ノ際之ヲ渡サザル者ニ対シ鉄道ハ其ノ旅客ガ乗車シタル区間ニ対スル相当運賃及其ノ二倍以内ノ増運賃ヲ請求スルコトヲ得

と言うことで、正規運賃+割増運賃として三倍【条文では、二倍以内と書かれていますが、実際にはJRでは割増運賃として二倍+通常運賃を収受しているようです。

条文は、e-Govを参照しました。

余談ですが、こうした陸送が盛んであったときに、並行して国鉄が働きかけたのが、下記のような車運車であり、クレーンを使って自動車を積み込むようになっており、下に8台、上部に2台搭載する貨車が私有貨車として使われました。

画像は、トヨタ自動車向けの試作車として製造された、シム1000形になります。

20170911_1354057.jpg

詳細は、下記の記事をご覧ください。

昭和30年代における、自動車の鉄道輸送

なお、実際に車が積載された状態は下記のような写真になります。

20170911_1354061.jpg

にほんブログ村

にほんブログ村

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

******************************************************

電子レンジ、今では生活必需品とも言えますが。

その開発は新しく、アメリカのレイセオン社のレーダー技師が偶然発見したといお話もありますが、同じ時期にマイクロ波兵器として日本でも大日本帝国海軍は海軍技術研究所と島田実験所(現島田理化工業の前身)にて、マイクロ波を照射して航空機などを遠隔攻撃するための殺人光線研究されていたそうで、文献によっては兵器からの民生品応用と言う記述をしている場合もありますが、いずれにしても歴史は比較的新しく、商品化としては、アメリカでは、レイセオン社が(1947)昭和22年に製造が開始され好評を博したと言われています。

レイセオン社が、軍需製品メーカーであることから、電子レンジが民生品転用といわれるのかもしれません。

日本でも同じような研究は上述のように行われていたものの小型化は困難を極め、日本における電子レンジは、1959年(昭和34年)東京芝浦電気(現・東芝)の開発まで待たねばばなりませんでした。

http://www.toshiba.co.jp/about/history_chronology.htm 引用

東芝トップページ > 企業情報 > 会社概要 > 沿革 > 歴史

なお、開発の経緯の記事が東芝のホームページにありましたので、リンクさせていただきます。

1960年には、2M21を開発し、1962年には国鉄のビュッフェ用電子レンジに採用されています。

その後、国鉄でも検討に入り、昭和36年12月にはサハシ153-23に試作のレンジを設置して試用したところ好評であったため、その後の製造されたビュフェ(サハシ165、サハシ451・455、並びに、新幹線35形)に設置されることとなったそうです。

他にも、オシ16にも設置されています。

画像:100年の国鉄車両から引用

なお、電子レンジという言葉は、国鉄の担当者がネーミングしたのが最初とされたとされていますが、これは私も知らなかったので意外でした。![]() にほんブログ村

にほんブログ村![]() にほんブログ村

にほんブログ村

昭和35年3月号「さんだんまど」の記事から見つけたものをアップさせていただきます。

現在の貨物輸送は、コンテナ輸送が一般的であり一部石油などで車扱い輸送が残るものの、コンテナ輸送が一般的です。

昭和62年頃には、パルプ輸送などで車扱い輸送が行われていましたが現在は車扱いは石油が6割以上占めています。

紙、パルプ等がコンテナ輸送に移行したことはコンテナ輸送品目内訳からも判別できます。

輸送品目内訳

輸送品目内訳JR貨物データから引用

URL JR貨物データ

昭和59年に大々的な輸送改変(ヤード系輸送からコンテナ輸送がメインに変更)されるまでは、貨物輸送のメインは車扱いと呼ばれる昔ながらの貨物輸送が一般的でした。

ただし、ヤード系輸送は操車場の広い構内を必要とする上、貨車の入換組成に時間がかかるうえ、構内掛(係)のように連結手が多数必要であり蝕車による死傷事故も後を絶たないなど経営上も有利なものではありませんでした。

昭和30年代から始まったコンテナ輸送

ただ、国鉄もヤード系輸送(車扱い輸送)が優れているとは思っておらず、ヤードの自動化や拠点間直行輸送(地域間急行)の導入など、時間短縮を図る試みは行われていました。

その一つに、コンテナ輸送があったと言えそうです。

初期の国鉄コンテナ輸送は、昭和30年、3トンコンテナで始まりました。

現在のような5tではなく3tが選ばれたかというと、当時のトラック事情など、輸送事情が絡んでたと言われています。

また、3トンコンテナは、無蓋車にそのまま載せることができたからと言われています。

最初に試作車として5両のコンテナが試作され、下の写真のように無蓋車の戸板を外した状態で輸送されていました。

貨車への固定も、コンテナと貨車をボルトで固定するもので決して効率が良いものとは言えません。

国鉄線 昭和31年3月号から引用

その後新幹線の建設が具体化すると新幹線にも載せられる大きさとして現在のコンテナの基礎となる5tコンテナが昭和33年に製作されることになりました。

なお、この際に専用の貨車も製造(チキ5000後のコキ5000)されています。

この時期には、国鉄ではコンテナ輸送以外にも下記のような貨物輸送が検討されました。

残念ながら何れも、国内では実用化されませんでしたが、国内物流における長距離トラックの人員不足を補うためにも今一度検討されるべき時期に来ているかもしれません。

実現しなかったフレキシ・バン&ビギー・バック

バブル期に少しだけ見られたビギーパック

ピギーバックとは、肩や背中に荷物を背負って運ぶさまという意味らしいのですが、鉄道の世界ではトラックがそのまま貨車に乗る方式を指すようです。

フレキシ・バーン方式は、国鉄時代に「クラ9000形」として、超低床式貨車として試作、その後台車を流用する形で、「チサ9000形」に改造され、実際にトラックを乗せて「東京貨物ターミナル駅~浜小倉駅間」で。一般コンテナに連結して長期耐久試験に入りました。

床面高さはわずか40㎝であり、床面を極力下げることにより、道路車両運送法の「(最高限度) 幅-2.5m、高さ-3.8m(ただし、指定道路を走行する車両は車高4.1m)、長さ-12m」をクリアすることが出来ましたが、荷役に手間が掛かることや有蓋形のトラックでは限界に支障するとのことで結局、JR貨物で実現したのは4トントラック2台を積載するクム1000(試作車としてクサ1000形も試作されている)で実用化しましたがバブル崩壊後はトラックドライバーの需要が緩和したことなどから激減してしまいました。

しかし、現行のトラックドライバーの高齢化などを考えると集約輸送ができるビギーパック輸送は今一度考えられても良いのではないでしょうか?

ルーフ車との車両限界をクリアするため更なる低床化もしくは発想を変えて完全にトラックのタイヤを落とし込んでレール面上10cm程度まで下げるほか、トラックの有蓋ルーフを鉄道輸送に合わせた形にするなども必要かもしれないですね。

昭和30年代に試作されたフレキシ・バン車両

フレキシ・バーン車両としては昭和30年代に、丸善石油向けの貨車が試作されていますが量産はされなかったのか、その後の増備はみられませんでした。

100年の国鉄車両 交友社から引用

運用区間は、川崎製油所から松山市の三津浜製油所まで輸送するもので、国鉄としても初めての取組有ったそうで。従来はタンク車で輸送していたそうだが、松山の製油所には専用線が無いためフレキシパンによる一貫輸送が考えられ、検討した結果実施に移されたものだそうです。

国鉄におけるフレキシバンの実用化は最初と思われますが、その後は低迷し、昭和41年度の技術課題として、フレキシ・バンの試作が国鉄で行われ、カンガルー方式と呼ばれる完全にタイヤを落とす方式としてクサ9000形が試作された他、貨車自体にターンテーブルを持つコキ9000が試作されました。

コンテナを回転させてそのままトレーラに引っ張らせる。

コキ9000は2012年の記録では沼津に保存されているようですが、詳細ご存じの方ご教示願います。

他にも、カンガルー方式として、クサ9000も試作されています。

こちらも中央部に車輪が入り込む方式であり、自動車との一貫輸送が見込まれていたのですが、コンテナとの一貫輸送が一般化したため実用化はされませんでした。

にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

******************************************************

鉄道ファンの間では、気動車と電車は全く別物であることは周知のことですが、一般の人からすればみんな電車ですからね。苦笑

液体式気動車

液体式気動車さらに、昔の人だったら電車と言わず、汽車ですから。

「記者は汽車で帰社した」・・・なんていう書き取りをした記憶がありますが、同じ音で漢字が違うので外国人泣かせですよね。

特に中国人にしてみれば、なまじ漢字が似ているだけに余計に混乱するようです。

気動車の方式は?

さて、そんな無駄話はともかくとして、

一般的に気動車と呼ばれるものは、液体式が圧倒的多数を占めています。

最近は、電気式なんていうのも出てきていますが、まだまだ液体式があっと的多数を占めているようです。

軽量化という点では電気式よりも有利であることに変わりはないです。

実は、戦前、そして戦後すぐにも電気式は試作されているのですが、いつか使われなくなったという流れはあります。

さて、今回お話するのは、液体式でも電気式でもなく第3の方式です。

第3の方式とは?

第3の方式などと書きましたが、機械式と呼ばれる方式がありました、最近は自動車もオートマチック(AT車)が増えていますがその昔は、クラッチを使って変速しながら運転していました。

九州の鉄道資料館に保存されているキハ07を見ると運転台の横にバスのようなギアチェンジのレバーを見ることが出来ます。

本来鉄道のメリットは複数の車両を繋いで運転することが出来るのがメリットなのですが、機械式気動車の場合は、バスを連続して繋ぐようなものですから、連結した場合はその車両ごとに運転士が乗務していたと言われています。

出発時などは、汽笛を合図にクラッチを繋いだと言われています。

昔の画像などを見ると、3両編成で走っている動画などが見られますが、その運転には相当の技量を擁したのではないでしょうか?

機械式のメリット、デメリット

機械式のメリットは、軽量化にありました。

エンジンとトランスミッションだけですから、出力の小さかったエンジンであっても軽量化した車両を製作することが出来ました。

実際には、それ以前に日本車両が開発した車両をベースにしたキハ04からの流れをくむ軽量車体も貢献していますが、19mの車体で160PSのエンジンで105km/h程度まで出したと言われています。

その反面、先ほども書きましたが、総括制御が出来ないため運転士が一人一人乗らなくてはならず、最初のスタートのクラッチは合わせることが出来たとしてもその後の変速などはやはり警笛を使っての運転であったろうと思いますが、かなり至難の業で有ったろうことは容易に想像がつきます。

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

blackcat(加藤好啓)撮影

本日も国鉄線から見かけた記事からアップさせていただきます。

昭和33年に中央線向けにナロハネ10と呼ばれる新型客車が誕生したと言う記事について書かせていただきます。

現在は、寝台列車と呼べるものは、サンライズ出雲・瀬戸に使われている。

285系電車だけですが、新幹線等が無かった国鉄時代は数多くの寝台列車が運転されていました、特に高速道路もない時代、長距離の移動は鉄道の独占であり、また物流も充実しておらず、荷・貨物輸送も国鉄の大事な業務であったこともあり本線では、夜行列車が多数運転されていました。

準急穂高に連結された寝台車

当時の時刻表と思ったのですが、昭和33年の時刻表がない(昭和32年から昭和35年12月まで全くないので・・・(^^♪)のでその前後と言うことで、昭和31年12月号と昭和36年3月号を参照させていただきました。

これによりますと、昭和31年12月号では「アルプス」を名乗っている409列車 新宿22:40発長野行き(7:58着)が3等寝台(B寝台)を連結していました。

この列車にどうやら、上記の寝台列車を連結したようです。

と言いますのは、昭和36年3月の時刻表では、列車番号は同じで、穂高3号という愛称を持っており、アルプスが統合されて穂高になったことが伺えます。

この列車は、新宿22:45発、長野行き(7:58着)で3等寝台(B寝台)+2等C寝台を連結という時刻表の表記になっています。

何故このような寝台車が作られたのか?

当時は、先ほども書きましたが高速道路なども開通しておらず、長距離の移動は鉄道に頼らざるを得ず、これは富裕層も庶民も一緒でした。

その為、かなりのローカル線区であっても、2等車(後のグリーン車)の需要は欠かせず、半室2等車の需要も多かったのです、この穂高も同じ理由で2等車の利用者から要望があったものと思われます。

ただ、絶対的な需要者が少ないであろうと思われたのでしょう。

上記の写真を見ていただければわかりますが、中心部にドアがある構造で2等寝台(現在のA寝台)と

3等寝台(B寝台)に別れています。

一番乗り心地の良いところにドアがあるのは構造上あまり褒められるものではないのですがやむを得ない措置だったのでしょう。

3等級制の当時2等寝台車はA・B・C

当時寝台車には1等寝台はなく、2等・3等寝台のみでした。

何故、1等寝台がなかったのかというと、従来の1等寝台を2等寝台に格下げしたからでした。

格下げした理由を書き始めるとそれだけで一つの記事がかけるのですが、簡単に言えば飛行機が台頭してきて、飛行機の運賃と1等寝台を利用した鉄道の料金が逆転したことが大きかったのです。

飛行機でいって、ホテルに泊まるほうが楽ですから。

そんなわけで、1等寝台車は連日ガラガラ、2等寝台は満員だったため、1等寝台車を廃止して、2等寝台に格下げ(実質的な運賃値下げ)したというわけで、元1等寝台は昭和30年頃には既に冷房装置が設置されていたため旧1等寝台個室をA室、開放寝台をB室、従来の2等寝台(冷房無し)をC室と区分したのでした。

この車両も半室の2等寝台に冷房装置を設けるのは無理があると判断したのでしょうね。

ベッドごとに冷風を送るファンを設けて冷房装置は見送りとなったため、オロネ10(こちらは冷房付き)より後で製作されたにも関わらず、C寝台としてデビューすることになった次第。

なお、昭和40年代に入ると国民生活の所得向上もあって2等寝台(旧3等寝台)も冷房化することとなり、ナロハネ10も2等寝台ともに冷房化されることとなりました。

Wikipaediaのオロハネ10は冷房改造された姿なので、A寝台部分が固定窓に改造されていますが、デビュー当時は1段上昇式の窓だったそうです。

画像 Wikipedia

にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

*****************************************************************

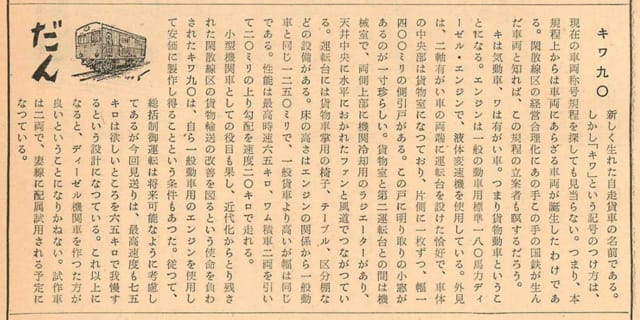

気動車を貨車と合体させました・・・みたいな。

8mの車体床下にDMH17Cエンジンを積んだ2軸貨車でした。

国鉄線、昭和35年の記事が載っていましたので、ここに披露させていただきます。

この記事にも書かれていますが、妻線(現在は廃線)で試用されましたが、貨車としては中途半端な大きさであり、ワム車を2両けん引して20‰の勾配を20km/hで登れると計画されていますが。実際にはほとんど役に立たなかったようです。

その程度の荷物なら、積替えの手間を考えるとトラックで運んだ方が効率が良いわけで、最高速度65km/hという制限を含めても本当に製作する意味が有ったの?と思わせてしまいます。

国鉄部内誌、交通技術(s35年5月号)に、落成時の写真がありましたので、掲載させていただきます。

出場後、窓回りから上をクリーム色に塗りなおされているため、ブドウ色2号1色の写真は貴重かもしれません。

室内の写真

公益財団法人 電子図書館を参照しています。

http://library.transport.or.jp/

余談ですが、DMH17系エンジンを積んだ機関車も実はあるのです。

DD11と呼ばれる入換用機関車でエンジン自体はDMH17Bエンジンを搭載していました。

DD11

1両ではC12型蒸気機関車の半分程度の出力しかなく、元々は白棚線用に開発された機関車らしいのですが、白棚線自体が線路としては復活せず国鉄バスで復活したため必要なくなってしまいました。

しかし、既に落成していたこともあり、使い道を探さざるを得なかったと書かれています。

ただ、両端にエンジンを載せ、中央に運転台を持ってくる方式はその後のDD13・DD51 等の機関車に継承され、国鉄時代の機関車のスタイルの原型を作ったと言えましょう。

以上、DMH17型エンジンを使った変わり種2種類いかがでしたでしょうか。

にほんブログ村

にほんブログ村

*****************************************************************

取材・記事の執筆等はお気軽にお問い合わせください。

下記、入力フォームからお送りいただけると助かります。

http://jnrera3.webcrow.jp/contact.html

日本国有鉄道研究家・国鉄があった時代

http://jnrera3.webcrow.jp/index.html

****************************************************

和歌山の串本町は、潮岬を町内に持つ本州最南端の町ですが、勝浦と白浜の間に挟まれた町になります。

そこで古い国鉄の部内誌を見ていますと、面白い記事を見つけましたので、ご覧いただこうと思います。

串本と言えば、民謡の串本節というのがありますが、串本節が日本中に広まるきっかけとなったのが、下記のような理由だったそうです。

この記事では、日本三大民謡と書かれていますが、最近は三大民謡と言わないようですね。

さて、この記事によりますと、元々は、荒天がきっかけになったと書かれています。

本文から引用しますと

大正13年6月、アメリカの水上飛行機が世界一周で串本へ着水する予定と言うことで、新聞記者やカメラマンが30人ほど待機したが悪天候のため、飛行機は来訪しないまま10日ほど足止めされてしまい、そこで気を遣った町長が、報道関係者を招いて土地の民謡を披露したことがきっかけであったそうです。

これが大評判となり、取材を終えた人たちが口伝えに替え歌にしたりしてどんどん広めていったと書かれています。

まぁ、今度機会があったら、串本町観光協会史というのを参照してみたいですね。

串本観光協会のホームページには残念ながらその辺の話は載っていませんでした。

にほんブログ村

にほんブログ村

********************************************************

取材・記事の執筆等、お問い合わせはお気軽に

blackcat.kat@gmail.comにメール

またはメッセージ、コメントにて

お待ちしております。

国鉄があった時代 JNR-era

********************************************************