今年最後の山としてE社の夜行登山「山伏-大谷嶺」に参加しました。

準冬山装備と6本爪アイゼンを持参します。

【11/22、新宿-車中泊 11/23、登山口-山伏-大谷嶺-登山口-新宿】

新宿駅前を貸切バスで23:00に出発。

三連休前夜のためか、首都高速の渋滞を一時間かけて通過し、第二東名を走行。

バス車中泊しながら、静岡ICから梅ヶ島街道を北上して道の駅に5:00に停車。

予報通り夜間から降り出した雨の中、5:50に登山準備をして道の駅を出発。

梅ケ島温泉手前の新田から狭い林道を走り、6:10に西日陰沢登山口に到着。

雨具を着用して準備体操後、6:30に西日陰沢登山口-930mを出発。

【西日陰沢登山口-山伏-新窪乗越-大谷嶺-新窪乗越-扇ノ要-登山口】

西日陰沢沿いの緩やかな道を進みます。

周囲には段々畑のワサビ田が見られますが、放棄されたようです。

沢には頑丈そうな木橋が二ヶ所あり、多少の増水でも安全に通過できます。

7:20に大岩-1200mに到着。

左側の岩陰に放棄されたような作業小屋がありました。

この先から沢沿いの急登が始まり、途中に水場が二ヶ所程ありました。

ジグザグに斜面を登って、8:15に蓬峠-1471mに到着。

前方に山伏-大谷嶺方面の稜線がかすんで見えました。

さらに登ると静岡・安倍川方面の山並みが見えてきました。天候回復に期待します。

ここで一名が足の痙攣でリタイヤ、下山することになりました。

樹林帯のジグザグの登りが尾根まで続きます。

地形が緩やかになると、やがて牛首峠・西日影沢分岐に出て、10:00に通過。

ヤナギランが咲くお花畑の鹿除けネットを通過。

10:10に300名山・山伏-2014mに到着。

◎ 300名山・山伏(やんぶし)

安倍川を取り巻く山の中で、唯一2000mの標高を持つ。

山名の由来は、かつて婦人の「お歯黒に使われたカバノキ科の落葉小高木であるヤシャブシ(夜叉五倍子)」

が多くあったからとされる。山伏の東にはフォッサマグナ(糸魚川静岡構造線)が、西には中央構造線が

いずれも南北に走り、山頂付近は四万十層群と瀬戸川そ層群との断層である笹山構造線が通過している。

山伏は地質的には頁岩(けつがんという泥土が積み重なって固まった岩石層)の山である。

小雨降る山頂で記念撮影。

山伏岳や山伏山の呼び名があり、標識を削って消したような跡もありました。

ネットで見る限り、山伏が一般的なようです。

広くなだらかで、樹林と丈の低い笹原は気持ちの良い山頂です。

晴れれば眺めは良いようですが、今日は富士山の裾野がうっすらと見えただけでした。

展望が無いので10分程で新窪乗越に向かいます。

山頂から緩やかな道を進みます。途中で山伏の山頂を撮影。

樹林帯の広場で昼食を摂っていると、リタイヤした一人が追い付いてきました。

薬を飲んで痙攣が治まり、ゆっくりと歩いてきたそうです。

それらしい標識を見ることなく、大平沢の頭を通過。

カモシカが一頭出現、逃げる風もなく周辺をうろついていました。

11:50に新窪乗越-1850mに到着。

ここは扇の要・新田からの合流点で、広い休憩場所になっています。

雨上がりの雲が流れる静岡・梅ヶ島温泉方面の展望。

しかし、天候は回復せず、小雨混じりの冷たい風が吹き抜けています。

休憩後、大谷嶺をパスした二名を残して12:00に新窪乗越から大谷嶺に向かいます。

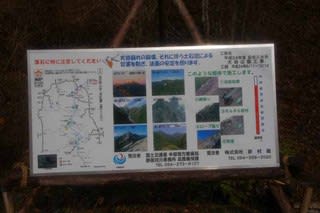

静岡側の山全体が大崩壊している大谷崩れの尾根道を歩きますが、危険はありません。

大谷嶺まで高低差150mで、楽チンと思っていたら、3つのピークを越えるきついルートでした。

二つ目のピークで一名がリタイヤし、新窪乗越に戻ります。

ここで消えかけた残雪がありましたが、北や中央に比べて南アルプスは着雪が遅いですね。

大谷嶺への最後の登りになりました。

12:40に大谷嶺-2000m山頂に到着。

◎ 大谷嶺(行田山)

「大谷嶺」は日本山岳会の冠松次郎と梅が島温泉の梅薫楼・先代ご主人の命名による。

静岡県で嶺の付く著名な山は、八紘嶺と大谷嶺のみである。「行田山」は山梨県側の呼称である。

日本三大崩れの一つとされる「大谷崩れ」は、静岡側の山全体が大崩壊している。

安部川流域の山は、中央構造線の外側(南側)最東端に位置し、フォッサマグナ(糸魚川静岡構造線)

が大谷崩の東方7㎞付近を南に走り、四方2㎞には笹山構造線がある。

大谷崩の地質は、瀬戸川層群に属する暗灰色の頁岩を主に砂岩、粘板岩を含み、

断層の影響などで岩石中に亀裂が多く、崩れやすい原因となっている。

この山頂も標識の文字を削って消したような跡があります。

呼び名に反対する強硬な輩がいるのでしょうか。

山頂から見た静岡側、足元は大谷崩れの崖です。

山伏-大平沢の頭-新窪乗越の稜線方面。

山梨県・笊ケ岳方面は雲に覆われています。

展望は今いちで、吹き抜ける冷たい風雨で退散します。

12:50に新窪乗越に下りました。

戻りも三つのピークを越えるいやな尾根道でした。

30分で新窪乗越に戻りました。

午後からの晴れ予報も外れて、ガスが濃くなってきたような小雨空です。

13:30に傾斜のきついガレ場を下ります。

一気に標高を下げられますが、小石が崩れる不安定なジグザグ道です。

落石注意で歩きましたが、かなりの小石が足元からガラガラと崩れます。

大谷崩れを振り返ります。大谷嶺山頂はさらに奥になるようです。

新窪乗越から高低差500mの下りですが、

小石崩れの負荷から左足のアキレス腱に、また張りが出てきました。

30分程でやっと落ち葉の林道になりました。

14:00に扇の要を通過。バスの待つ駐車場までもう一息です。

水量の少ない荒れた河原を横切ります。

14:25に大谷嶺登山口を通過。

バスはさらに下の駐車場で待っているようです。

14:30にバスの待つ駐車場-1250mに到着。

◎ 日本三大崩れ

静岡県の大谷崩れ、長野県の稗田山崩れ、富山県の立山の鳶山崩れ、と記載あり。

大谷崩れは地震が原因で誕生し、以来305歳になります。

雨具を脱ぎ、14:40にバスに乗車して「黄金の湯」に向かいます。

梅ヶ島温泉・日帰り温泉の「黄金の湯」に500円で入浴し、温かい山菜ソバで食事。

16:10に梅ヶ島温泉を出発して静岡IC-第二東名経由で19:30に新宿着、20:30に昭島帰着。

高低差1100m、32000歩、8時間、山伏往復ならハイキング気分でしたが、大谷嶺まで歩くと

中級の山歩きになりますね。今年最後の山登りとしては、終日雨中で展望無しと残念でしたが、

スキーシーズンに向けてしばらく左足を休めます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます