7月になった。能登では珠洲市を中心に群発地震が続いている。石川県は自然災害多発地と思われるかもしれないが本来は自然豊かな土地である。ただ、自然災害は自然環境を変え生息する生き物にも影響を与える。石川県の生き物について能登、加賀2回に分けて報告したい。

能登の観察地

地図に黒い横線が見えるが、これは意図したものでなく、コピーする際にページの折り返し部分が写ったからである。大まかには加賀と能登を分ける領域であると思ってよい。

能登には高い山がなく、溜池が水源として利用されることも多い。能登の先端は珠洲市である。正院地区には田んぼが広がり、溜池もあり、冬にはコハクチョウ、マガン、オオヒシクイなどの群れが訪れる。

(オオ)ヒシクイ

重要な休憩地である蛸島大池も地震対策のために水が抜かれ、訪れるこれらの数がめっきり少なくなり、自然環境の変化が鳥達の生活にも大きな影響を与えている。

蛸島大池の水鳥達

水が少なく休む鳥達も少ない

餌場である正院地区での数も減って心配な状況である。地震が追い打ちをかけないことを望みたい。

能登町の柳田五十里地区には少なくなったがクロコムラサキが生息する。

クロコムラサキ

近年河川の改修が進みヤナギの木の数が減りクロコムラサキも減っているようである。災害防止の改修は必要であるが、生き物の生息環境迄破壊しては取り返しがつかない。

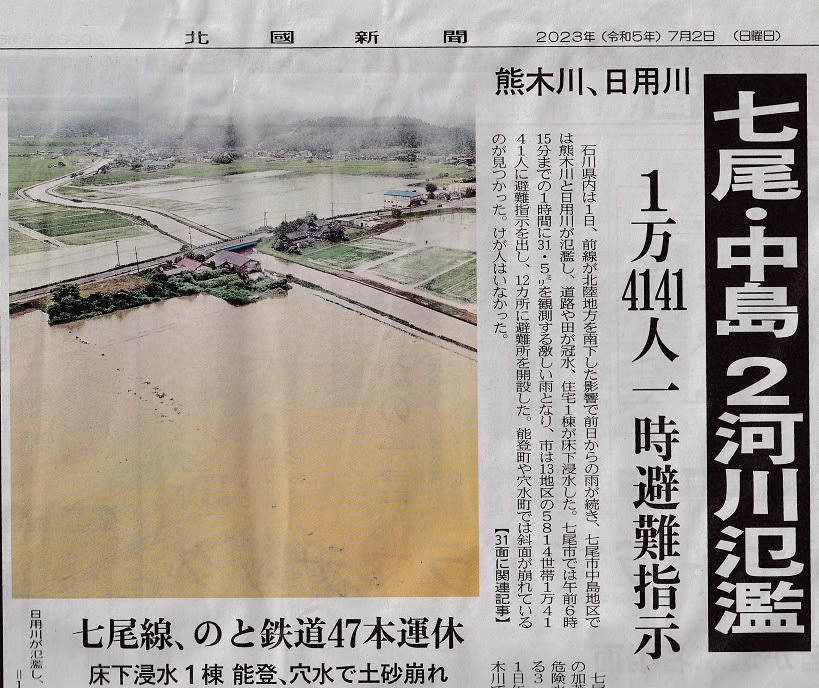

1日には七尾市で集中豪雨があり中島地区では熊木川、日用川が氾濫した。

中島地区氾濫の記事

七尾西湾にはいくつかの河川が流れ込み、潟もありオナガガモやヒドリガモ、マガモなどが多く渡来するだけでなく、スズガモ、ミコアイサ、クロツラヘラサギなどが見られる。

ミコアイサ

クロツラヘラサギ

今は水鳥達もいないのでその影響が小さいことを願う。湾ではイルカの群れが見られることもある。

能登半島の西側は岩場の海岸線であり多くのカモやシギ、チドリの仲間が渡来する。志賀町赤住の海岸では、シノリガモ、キョウジョシギ、キアシシギ、イソシギ、クロサギなどが見られる。

シノリガモ

キョウジョシギ

クロサギ

安部屋海岸には弁天島があり、シノリガモ、ウミアイサなどに加え多くのヒドリガモが見られる。ミヤコドリやアカエリヒレアシシギが見られることもある。

ウミアイサ

ミヤコドリ

アカエリヒレアシシギ

宝達丘陵から奥能登に向かって地溝帯になっている羽咋―七尾の間には邑知潟がありコハクチョウが多数渡来するだけでなく、コブハクチョウも見られ、干拓地にはマガン、オオヒシクイなどが渡来しチュウヒなども集まる。

邑知潟のコハクチョウ

コブハクチョウ

マガン、オナガガモを中心に多くのカモも渡来するだけでなく、ナベヅルやマナヅルが渡来することもあり、近年その数が増えている。

マナヅル

また、オジロワシやチュウヒなどの猛禽類も見られることがある。

オジロワシ

コハクチョウの群の上を飛ぶチュウヒ【コハクチョウは気にしない】

田を好むシギ類も立ち寄る。周辺では石川動物園で卵から育て上げたトキの放鳥も計画されている。

石川動物園のトキ

砂浜である千里浜より南にはオバシギ、チュウシャクシギなどのシギ類が立ち寄る。

オバシギ

この豊かな自然環境を大切にしたい。