石段を上って、独鈷山西明寺の境内に入りました。

まず正面に現れるのは、楼門【国指定重要文化財】です。

境内の中から、斜めに見た楼門。

室町時代の後期、明応元年(1492年)に建立されたものだそうです。

茅葺き屋根を支える垂木は、放射状に配置される扇垂木。

欄間の下を見ると、柱と柱の間に組み物が入っている詰組。

屋根には強い反りがあります。

いずれも

楼門の隣りに建っているのは、三重塔【国指定重要文化財】。

こちらは楼門より後れること約50年、天文12年(1543年)の建立です。

西明寺城の城主であった益子家宗によって建てられました。

塔の下層は、四方の垂木がそれぞれ平行になっている平行垂木の構造で、和様の様式となっています。

これに対し上層は扇垂木となっており、唐様となっています。

屋根は銅葺きで、反りもあって優美な造りになっていますね。

三重塔の隣りには、鐘楼【栃木県指定文化財】。

江戸時代中期の享保7年(1722年)に建立されたものだそうです。

梵鐘【栃木県指定文化財】は寛文12年(1672年)に鋳造されたもので、鐘楼ともども現役です。

本堂のある高台から眺めた楼門、三重塔、鐘楼。

桜のつぼみは膨らみ、シダレザクラは花開いているものもありますね。

境内はそれほど広くはない、むしろ小ぢんまりという言葉の方が合いそうなほどです。

それでも文化財が密集している「濃い」境内です。

そうそう、この西明寺境内【栃木県指定史跡】も文化財指定されています。

鐘楼の向かい側に建っているのが、閻魔堂【益子町指定文化財】です。

こちらは正徳4年(1714年)の建立で、閻魔大王、善童子、悪童子、

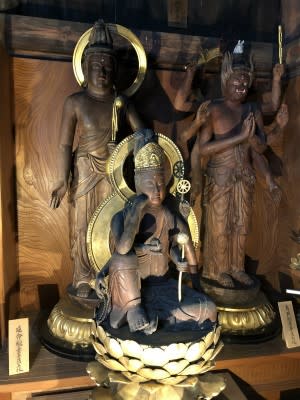

閻魔堂の中には入れないので、窓から失礼して・・・

木造閻魔王坐像【栃木県指定文化財】、通称「笑いエンマ」です。

閻魔大王は地蔵菩薩の化身と考えられており、地蔵菩薩の慈悲のために閻魔大王が笑った表情をしているのだといいます。

閻魔大王の表情が怒りの表情に見える人は、なんらかの悪事に手を染めた人なんだとか。

大王の右にお立ちの赤い仏像は、赤い金剛書を携え無明(迷いを意味する仏教用語)を降伏させる悪童子【栃木県指定文化財】。

大王の左にお立ちの白いお顔の方は、白い金剛書を携え

画像からは見えませんが、悪童子の後方に奪衣婆、善童子の後方に地蔵菩薩が安置されています。

いよいよ本堂【栃木県指定文化財】へ。

はじめ応永元年(1394年)に建立され、元禄14年(1701年)の大改修をうけて現在の姿となりました。

屋根は銅板葺きとなっています。

ちなみに、本堂の前に日立の「重要文化財」の看板が立っていますが、本堂は重要文化財ではありません。

本堂の中にある厨子が重要文化財です。

「西明寺」の扁額・・・私は最初読めませんでした。

幕の内側、本堂の外陣へ。お賽銭箱はこちらにあります。

外陣の天井は格子の縁がない鏡天井で、龍の墨絵が描かれています。

内外を隔てる蔀戸や板戸の上には、欄間に彩色彫刻が施されており、それぞれ鶴と仙人、

天女奏楽、

浮舟上の仙人が表現されています。

本堂に向かって右側に内陣に入る扉があり、ここから出入りできます。

本堂の内陣に入るには、拝観料300円を「

普段は内陣の入口で検札をする係員がいるようですが、この日は朝早く誰もいませんでした。

「独鈷處」の翁に「自由にはいっていい」とのお許しをいただいていたので、靴を脱いで中へ。

本堂内陣の様子。

内陣は自由に撮影してもいいとのことなので、仏様のお姿を有難く頂戴いたします。

まず内陣中央、観音様の後ろにある建物が、本堂内厨子【国指定重要文化財】です。

応永元年(1394年)に建立されたもので、二重の扇垂木が美しい厨子です。

外壁は黒漆で塗装されており、金色の装飾がよく映えています。

本堂内に立ち並ぶ仏様たちのうち8体は、もともとはこの厨子内に安置されていました。

厨子の正面に立つのが、御前立本尊・十一面観音立像です。

本尊とされる仏像は「秘仏」すなわち一般公開されないのが普通なのですが、西明寺さんは惜しげもなくご開帳されています。

しかも撮影OKなのですから、有難いことです。

本尊の左で、燃え盛る炎とともに立つのは不動明王像。

右に立つのは、勢至菩薩立像【栃木県指定文化財】です。

「勢至」とは「大いなる勢力を得たもの」という意味で、知恵と慈悲の勢力が自在に働き出るということを表しているのだそうです。

本堂内厨子に納められていた仏像の1体です。

本尊の左側・・・

本尊に近いほうから延命観音菩薩立像【栃木県指定文化財】。

その前方に如意輪観音菩薩坐像【栃木県指定文化財】。

その斜め後方に馬頭観音菩薩立像【栃木県指定文化財】。

曼荼羅の下に目立たなくお立ちなのが毘沙門天立像【栃木県指定文化財】です。

如意輪観音像は室町時代、ほかの仏像は鎌倉時代の作といわれ、本堂内厨子に納められていました。

延命観音は文字通り、

西明寺の延命観音は

如意輪観音は、右ひざを立て両足の裏を合わせて座る輪王座という座り方をし、6本の腕をもっています。

胸元の手のひらで如意宝珠という宝玉を握り、左肩のところにある手の人差し指には法輪という輪を持っています。

如意宝珠は福徳、法輪は知徳を表し、この功徳で衆生の苦を和らげるといいます。

6本の腕で天道、人間道、餓鬼道などの6つの世界、六道を救済するといわれています。

馬頭観音は「駿馬の首をもつもの」という意味合いを持ち、観音の中で唯一恐ろしい形相をしています。

その形相は、休むことなく疾走する駿馬の如く奔走し、衆生の救済に身命を惜しまない大いなる精神の顕れとされています。

本尊の右側は・・・

前列に

後列は木造千手観音菩薩立像【栃木県指定文化財】と木造千手観音菩薩坐像【栃木県指定文化財】。

いずれも鎌倉時代の作とされています。

准胝観音は

聖観音、千手観音、馬頭観音、十一面観音、如意輪観音とともに「六観音」の一尊とされ、その中で唯一の女性とされています。

聡明、子授け、治病などに功徳があるといわれています。

千手観音は、千の手と、それに備わる千の眼をもって、あらゆる衆生を漏らさずに救済するとされています。

「千」は「無限」を意味し、実際に「千手」である像は多くはありません。

千手観音像の手の数は42本である場合が多いようで、胸元の2本で合掌するほか、すべての手がそれぞれ異なる物を持っています。

これだけの仏像が一堂に会するのは、関東ではなかなかありません。

しかもこれらのほぼすべてが、鎌倉・室町時代作の文化財です。

貴重な体験をさせていただき、本堂を出ました。

本堂の横にある大木。

西明寺のこうやまき【栃木県指定天然記念物】です。

こうやまきは「高野槙」と表記し、紀州の高野山に多く生えていることからこの名があるといいます。

このこうやまきは、承元3年(1209年)宇都宮景房が本堂再建の記念として植えたものと伝わり、樹齢は800年を超えているのだとか。

これだけ長寿の木ですから、その大きさは北関東最大を誇ります。

境内にはほかにも見どころがあったのですが、私の不注意で見落としてしまいました。

西明寺の散策、リベンジが必要でしょうか???

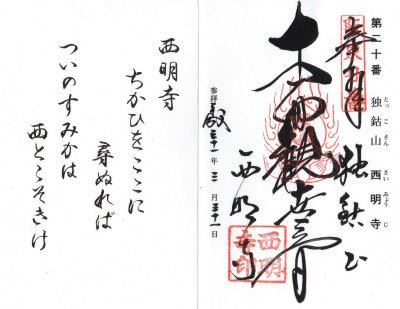

納経所兼休憩所「独鈷處」に戻ってきました。

久々の記帳! 20番、西明寺!

坂東33箇所巡りも、ぼちぼち再開していかなければなりませんなぁ。

さてこの西明寺、閻魔大王のお寺にちなんで「笑いエンマの御朱印」もあるとか。

しかしこの日はその描き手がいらっしゃらなかったので、閻魔さまの御朱印はいただけませんでした。

やっぱり、西明寺は後日リベンジが必要ですね。