★の中心核・箱館奉行所へ。

★に入るまでは無料ですが、箱館奉行所に入るには大人500円の入場料が必要です。

玄関(右側)で靴を脱いで、中へと入ります。

ところで、建物への出入りは玄関(表玄関)が使われることはまれで、普段は左側の内玄関(勝手口)が使われていました。

箱館奉行所の表玄関は、奉行が交代するときの送り迎えや、江戸幕府から明治政府への引き継ぎなどにのみ使われたそうです。

玄関から入ると、まずは使者之間へ。

その名のとおり、使者が奉行らにお目通りする際の控えとなる部屋です。

旧幕府軍の指導者・榎本

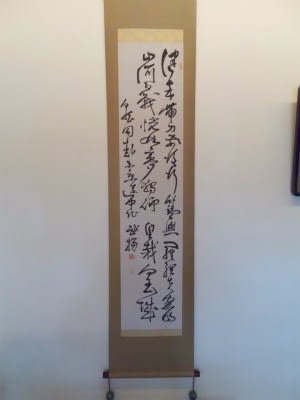

この掛け軸は詩書(榎本武揚筆)【函館市指定文化財】の複製で・・・

健武帯刀前後行 籃輿羅網失窓明

山河百戦恍如夢 獨仰皇裁向玉城

就囚赴東京途中作 武揚

読めない・・・

武をナントカし刀を帯びて前後を行き、●◎※★▼□?? 山河で百戦し恍とすること夢のごとし? ひとり皇裁を仰ぐべく玉城に向かふ・・・かな?

榎本が箱館戦争で敗れて明治政府軍の捕虜となり、東京へ護送されるときに書いたものといいます。

なお榎本は、箱館戦争で明治政府軍を率いた黒田清隆(のちの2代内閣総理大臣)に才能を認められ、黒田の嘆願により助命されました。

のちに明治政府に登用され、黒田内閣では

使者之間の隣りには、当時のトイレが再現されています。

もちろん現在は使用禁止です。

使者之間を出ると、まっすぐのびる畳敷きの廊下。

その廊下ぞいにあるのが大広間です。

常時使用される部屋ではなく、年中行事などで使用されていたようです。

大広間はふすまで4部屋に区切られていて、役職の格によって入れる部屋が決まっていたようです。

ここは最格下の四之間。

ひとつランクアップして参之間。

さらに格上の弐之間。

最上の壹之間です。

床の間、違い棚、付け書院がある格式高い部屋です。

床の間の掛け軸は、2代箱館奉行・堀

壹之間から四之間方向を見てみました。

なんとなく広く見えるのは気のせいでしょうか。

大広間のさらに奥、

武器置所には刀、槍、弓矢や洋式銃がしまわれていました。

表座敷です。

奉行が執務を行っていた場所で、最も格式が高い場所といえます。

隣りにある武器置所は、非常時に備えて表座敷の脇にあったのでしょう。

こちらの掛け軸は、箱館奉行・杉浦誠の手によるものの複製。

杉浦は箱館奉行所を朝廷に引き渡し、江戸幕府における最後の箱館奉行となりました。

表座敷から戻って、

中庭に出ました。

中庭は採光と雨水処理のために造られたそうです。

中庭からの太鼓櫓がいい感じ。

奉行所で最も大きい部屋・御役所調役。

奉行、組頭に次ぐ地位の調役の執務室であり、現在では展示スペースになっています。

幕末人物列伝の展示。

人物のコマを中央にのせると、その人物の列伝が表示されます。

ペリーをのせたらペリーの列伝が表示されました。

中庭から見た太鼓櫓は、このようになっています。

たぶん建築法令のために、現在は入れません。

内玄関から出ました。

五稜郭を出る前に3つの蔵へ。

売店となっている板蔵で、箱館奉行所のスタンプをゲット。

ここには100名城スタンプも置いてありました。

午後1時18分、★から出ました。

五稜郭タワーで出会った「にしおかすみこ」とも、ここでお別れです。