漢字の起源

甲骨文字はいつ生まれたのか

漢字の起源は中国の殷に溯る。殷は20世紀初頭までは幻の王国であったが、史記によって殷王朝の歴史は記載されていた。

中国の夏商周年表プロジェクトによる歴史年代の研究結果によると夏王朝が開かれるのが紀元前2070頃。 夏が殷に変わる殷王朝が紀元前1600頃。盤庚(契より19代)が殷に遷都 紀元前1300年頃。殷が周に変わる 紀元前1046年。

殷は夏王朝を滅ぼして紀元前1600年頃から紀元前1046年まで続いたとされる。伝説では殷王朝の始祖は契(けい)で、夏の帝舜(しゅん)のとき治水の功績が認められて商を与えられて姓を賜った。史記では殷としているが甲骨文では殷の都を商または大邑商(邑=ゆう)としている。その後、契の子孫は代々夏王朝に仕えて契から湯まで14代の間に8回都を移したという。

商(商い)の由来は商が滅んで後、あちこち渡り歩いて物を売っている人を「あれは商人だ」と言ったことから生まれたという。

甲骨文字の発見は1899年で王い栄が持病のマラリアの治療薬として北京の薬屋で「龍骨」と呼ばれる骨に刻まれた文字を偶然に発見した。また文字学者 劉鍔(リュウガク)によっても発見された。史記には殷の帝の系譜が記載されているが、当時は架空のことと考えられていたが発見された甲骨とほぼ一致する帝の名前が確認されたことで実在性が疑いないものとなった。

発見された甲骨文字によってどの時代のものかが判る。調査の結果では第1期は27代(22代)の武丁の時代の甲骨が57%。第2期は祖庚・29代(23代)祖甲兄弟のが11%。第3期30代・31代(25代)が12%。第4期32代・33代(27代)8%。第5期34代・35代(30代)肘王時代が10%と断定している。

この調査によって甲骨文字は武丁によって甲骨文字が使用されたのだが、それは亀甲や牛骨などに記された占いの記録であった。王は国事を行なう時は必ず占いは王自らが行なった。占いは癸(みずのと)の日以後、10日間の吉凶を行なうものと、開戦や豊作、異常気象などを祈願するものとがある。甲羅の血や肉をとり除き、滑らかに磨いて、占いを刻む。その裏面に小さい穴を堀り熱した青銅製の棒を差し込むとしばらくして表側にト形のひび割れができる。占いの前辞に日付と貞人の名を記す。(占いを担当する神官を貞人という)命辞 占う内容(主文)。占辞 王の判断。験辞 実行の結果の順となる。亀甲の場合は中心線にそって肯定文と否定文を刻むことが多く、牛骨の場合は羅列しているのが多い。

占いは吉凶の2者択1であるが、凶兆が出ても再度、生贄を増やすなどをしたうえで吉兆が出るまで繰返された。占いの結果、どのようなことが起こったかが刻まれた。甲骨には朱が塗り込められて神と王の交信が神聖を示すものとされた。

発見された甲骨は15万枚といわれ、甲骨文字は4500字以上であり判別された文字は1500字、殷時代の天文から暦、政治、軍事、文化、医薬、社会風俗など多岐に亘っている。武丁の時代に突如として甲骨文字が現われたのであろうか。文字は絵文字から発展したというのが大方の見方であるが甲骨文字は余りにも完成し過ぎているという。

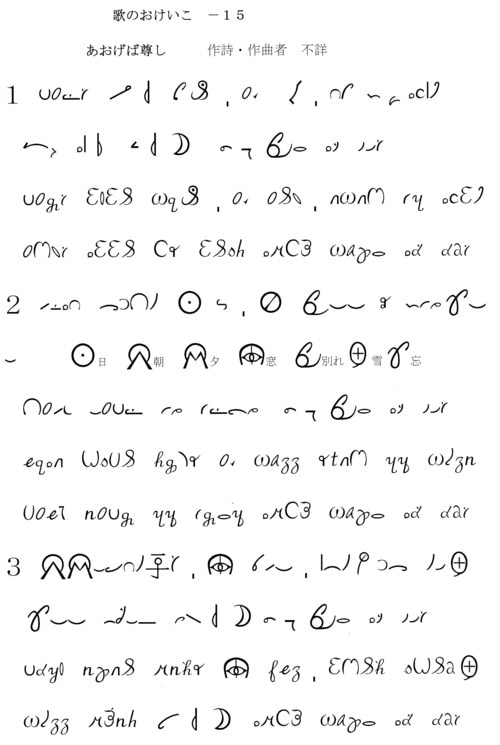

15 あおげば尊し

1 あおげば尊し わが師の恩 教えの庭にも はや幾年

思えばいと疾し この年月 今こそ別れめ いざさらば

2 互いに睦みし日頃の恩 別るる後にも やよ忘るな

身を立て名をあげやよ励めよ 今こそ別れめ いざさらば

3 朝夕なれにし学びの窓 蛍のともし火 つむ白雪

忘るるまぞなきゆく年月 今こそ別れめ いざさらば

(明治17年 小学唱歌集)

甲骨文字はいつ生まれたのか

漢字の起源は中国の殷に溯る。殷は20世紀初頭までは幻の王国であったが、史記によって殷王朝の歴史は記載されていた。

中国の夏商周年表プロジェクトによる歴史年代の研究結果によると夏王朝が開かれるのが紀元前2070頃。 夏が殷に変わる殷王朝が紀元前1600頃。盤庚(契より19代)が殷に遷都 紀元前1300年頃。殷が周に変わる 紀元前1046年。

殷は夏王朝を滅ぼして紀元前1600年頃から紀元前1046年まで続いたとされる。伝説では殷王朝の始祖は契(けい)で、夏の帝舜(しゅん)のとき治水の功績が認められて商を与えられて姓を賜った。史記では殷としているが甲骨文では殷の都を商または大邑商(邑=ゆう)としている。その後、契の子孫は代々夏王朝に仕えて契から湯まで14代の間に8回都を移したという。

商(商い)の由来は商が滅んで後、あちこち渡り歩いて物を売っている人を「あれは商人だ」と言ったことから生まれたという。

甲骨文字の発見は1899年で王い栄が持病のマラリアの治療薬として北京の薬屋で「龍骨」と呼ばれる骨に刻まれた文字を偶然に発見した。また文字学者 劉鍔(リュウガク)によっても発見された。史記には殷の帝の系譜が記載されているが、当時は架空のことと考えられていたが発見された甲骨とほぼ一致する帝の名前が確認されたことで実在性が疑いないものとなった。

発見された甲骨文字によってどの時代のものかが判る。調査の結果では第1期は27代(22代)の武丁の時代の甲骨が57%。第2期は祖庚・29代(23代)祖甲兄弟のが11%。第3期30代・31代(25代)が12%。第4期32代・33代(27代)8%。第5期34代・35代(30代)肘王時代が10%と断定している。

この調査によって甲骨文字は武丁によって甲骨文字が使用されたのだが、それは亀甲や牛骨などに記された占いの記録であった。王は国事を行なう時は必ず占いは王自らが行なった。占いは癸(みずのと)の日以後、10日間の吉凶を行なうものと、開戦や豊作、異常気象などを祈願するものとがある。甲羅の血や肉をとり除き、滑らかに磨いて、占いを刻む。その裏面に小さい穴を堀り熱した青銅製の棒を差し込むとしばらくして表側にト形のひび割れができる。占いの前辞に日付と貞人の名を記す。(占いを担当する神官を貞人という)命辞 占う内容(主文)。占辞 王の判断。験辞 実行の結果の順となる。亀甲の場合は中心線にそって肯定文と否定文を刻むことが多く、牛骨の場合は羅列しているのが多い。

占いは吉凶の2者択1であるが、凶兆が出ても再度、生贄を増やすなどをしたうえで吉兆が出るまで繰返された。占いの結果、どのようなことが起こったかが刻まれた。甲骨には朱が塗り込められて神と王の交信が神聖を示すものとされた。

発見された甲骨は15万枚といわれ、甲骨文字は4500字以上であり判別された文字は1500字、殷時代の天文から暦、政治、軍事、文化、医薬、社会風俗など多岐に亘っている。武丁の時代に突如として甲骨文字が現われたのであろうか。文字は絵文字から発展したというのが大方の見方であるが甲骨文字は余りにも完成し過ぎているという。

15 あおげば尊し

1 あおげば尊し わが師の恩 教えの庭にも はや幾年

思えばいと疾し この年月 今こそ別れめ いざさらば

2 互いに睦みし日頃の恩 別るる後にも やよ忘るな

身を立て名をあげやよ励めよ 今こそ別れめ いざさらば

3 朝夕なれにし学びの窓 蛍のともし火 つむ白雪

忘るるまぞなきゆく年月 今こそ別れめ いざさらば

(明治17年 小学唱歌集)