華やかな平安王朝をメモした清少納言(その4)

一条天皇の中宮 定子が第一子としての女子、脩子(しゅうし)内親王を出産したのは長徳2年であった。翌3年(997)には詮子(道長の姉で天皇の生母)の病気全快を願うための恩赦が行われて、伊周・隆家兄弟が都に戻されたが、再び元の権勢を取り戻すことはなかった。

清少納言はこの頃、道長の配下にある藤原斉信(ただのぶ)との関係が枕草子の中に出てくる。斉信は蔵人頭として定子や清少納言のもとに連絡の役目で通って来ている。

美貌と才能に恵まれた斉信は清少納言にもたびたび言い寄ったりしていたが、清少納言としては相当のお気に入りであったようであるが、知性的な敬愛すべき人としての関係であったという。斉信は その後、参議に任じられて去っていった。藤原斉信は花山天皇の悲劇の寵姫忯子(しし)の兄(故太政大臣 藤原為光の次男)であり、花山天皇と伊周・隆家兄弟の争乱の因は斉信の姉妹であったことは運命の悪戯であろうか。

斉信と入れ違いに枕草子に登場するのが藤原行成(ゆきなり・こうぜい・972-1028)である。行成も道長の配下であり官職は蔵人頭である。清少納言とは五~六歳年下であった。書道界の3蹟と一人と言われ小野東風、藤原佐里と共に能書家として知られている。

行成は斉信ほどの派手さはなく、まじめな存在であったが清少納言は行成に好感をもった。百人一首の中に清少納言の和歌があるが、それは行成との仲を詠んでいる。「夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ」

[夜が明けぬ内に、鶏の鳴き真似で(函谷関・かんこくかん・の故事のように)だまそうとしても、私とあなたとが逢うという名の逢坂の関は決してそんな偽りを許しませんわ]

行成 「逢坂は人越えやすき関なれば鳥なかぬにも開けて待つとか」

平安朝の頃の男女の仲は大らかだったようですね。

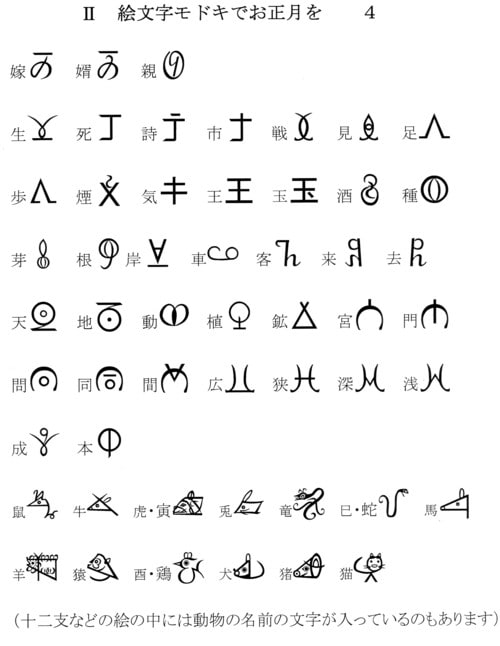

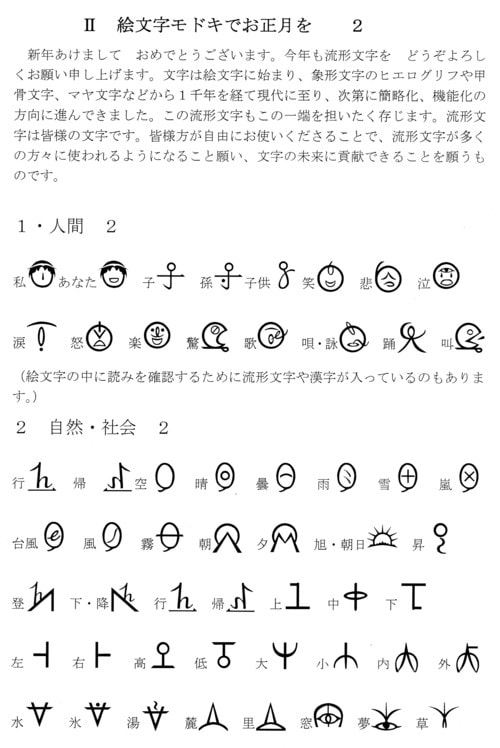

春もたけなわ、5月の連休も間近ですね、もう予定はできましたか?。計画は流形文字でメモしましょう。それでは皆様、また来月。よいプランを/

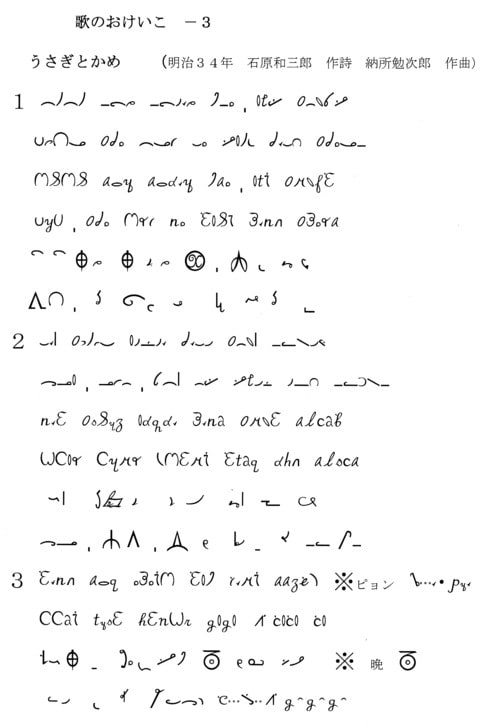

どんぐりころころ

1 どんぐり ころころ どんぶりこ お池にはまって さあ大変

どじょうが出て来て こんにちは

ぼっちゃん 一緒に遊びましょう

2 どんぐりころころ よろこんで しばらく一緒に遊んだが

やっぱり お山が恋しいと

泣いては どじょうを 困らせた

一条天皇の中宮 定子が第一子としての女子、脩子(しゅうし)内親王を出産したのは長徳2年であった。翌3年(997)には詮子(道長の姉で天皇の生母)の病気全快を願うための恩赦が行われて、伊周・隆家兄弟が都に戻されたが、再び元の権勢を取り戻すことはなかった。

清少納言はこの頃、道長の配下にある藤原斉信(ただのぶ)との関係が枕草子の中に出てくる。斉信は蔵人頭として定子や清少納言のもとに連絡の役目で通って来ている。

美貌と才能に恵まれた斉信は清少納言にもたびたび言い寄ったりしていたが、清少納言としては相当のお気に入りであったようであるが、知性的な敬愛すべき人としての関係であったという。斉信は その後、参議に任じられて去っていった。藤原斉信は花山天皇の悲劇の寵姫忯子(しし)の兄(故太政大臣 藤原為光の次男)であり、花山天皇と伊周・隆家兄弟の争乱の因は斉信の姉妹であったことは運命の悪戯であろうか。

斉信と入れ違いに枕草子に登場するのが藤原行成(ゆきなり・こうぜい・972-1028)である。行成も道長の配下であり官職は蔵人頭である。清少納言とは五~六歳年下であった。書道界の3蹟と一人と言われ小野東風、藤原佐里と共に能書家として知られている。

行成は斉信ほどの派手さはなく、まじめな存在であったが清少納言は行成に好感をもった。百人一首の中に清少納言の和歌があるが、それは行成との仲を詠んでいる。「夜をこめて 鳥のそらねは はかるとも よに逢坂の 関はゆるさじ」

[夜が明けぬ内に、鶏の鳴き真似で(函谷関・かんこくかん・の故事のように)だまそうとしても、私とあなたとが逢うという名の逢坂の関は決してそんな偽りを許しませんわ]

行成 「逢坂は人越えやすき関なれば鳥なかぬにも開けて待つとか」

平安朝の頃の男女の仲は大らかだったようですね。

春もたけなわ、5月の連休も間近ですね、もう予定はできましたか?。計画は流形文字でメモしましょう。それでは皆様、また来月。よいプランを/

どんぐりころころ

1 どんぐり ころころ どんぶりこ お池にはまって さあ大変

どじょうが出て来て こんにちは

ぼっちゃん 一緒に遊びましょう

2 どんぐりころころ よろこんで しばらく一緒に遊んだが

やっぱり お山が恋しいと

泣いては どじょうを 困らせた