函館市カントリーサイン

函館市

北海道南部(道南)の函館市は、この記事でも説明の必要の無いくらい有名な街ですが、昭和時代までは、北の玄関口と呼ばれ、函館と青森を線路でつなぐ青函トンネルが開通するまでは、青函連絡船という定期船が津軽海峡を横断して人と貨物の運搬を担っていました。

その北の玄関口、函館市は、もともとアイヌ語で、ウショロ 、ケシ~と呼ばれ、意味は入江の末端(付け根)の意味とされ、これは、函館のシンボルでもある函館山を指していると思われます。

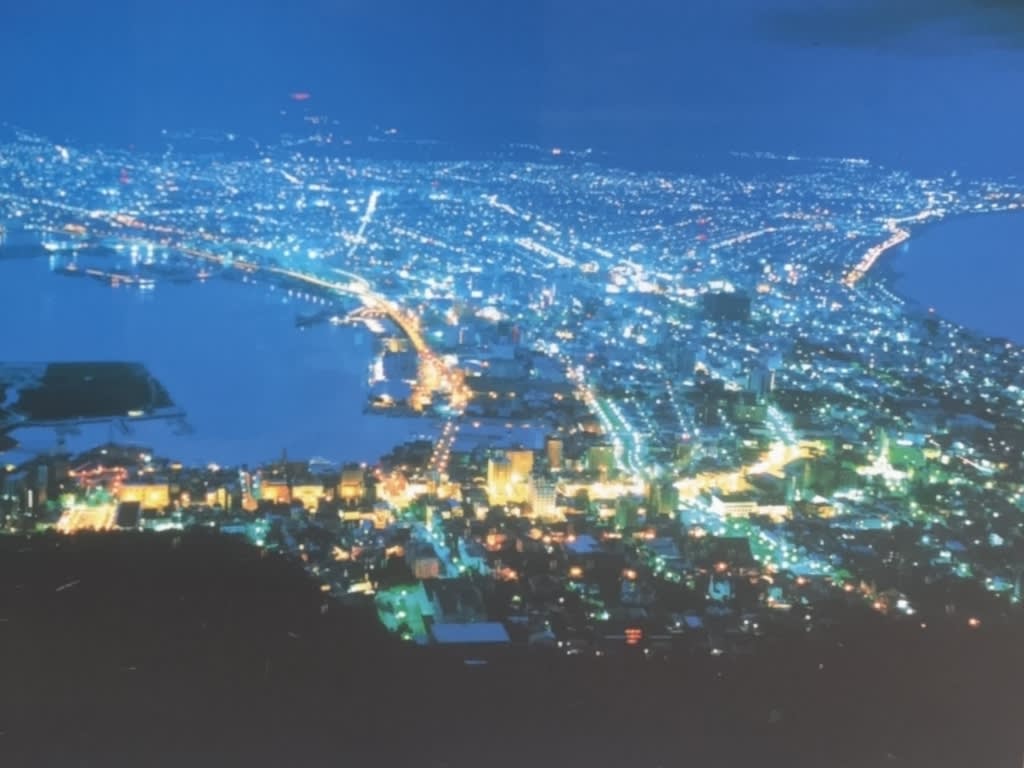

函館山からの夜景

アイヌ人が住むウショロ、ケシに、1454年 亨徳3年、和人である豪族 河野政道がこの地に渡り、館を築きました。

館の形が箱に似ていたことから、【 箱館 】と呼ばれるようになりました。

この和人の入植は、先住していたアイヌ人達と次第に軋轢を生む様になり、1457年 長禄元年、アイヌの少年が和人に殺害される事件を発端に、大規模な武力闘争が起きました。

コシャマインの戦いと呼ばれるこの戦いは、函館周辺の和人の館のほとんどが陥落し、河野政道の箱館も襲撃され、子の季道が政道と娘を逃がして自らは自害して果てました。

落ち延びた政道と政道の孫娘は、西の松前、蠣崎(かきざき)氏を頼りました。

松前では、蠣崎氏の食客だった武田信広がアイヌの大将 コシャマインらを貢物と酒宴で罠に嵌めて討ち取り、アイヌとの戦いに勝利します。

政道の孫娘は、やがて蠣崎氏の婿養子となった武田信広~蠣崎信広の孫で蠣崎季広の正室となり、初代 松前藩主となる松前慶広を生みます。

函館【箱館】の名が国内で広まるのは、江戸時代の後期に差し掛かる頃、北前船による海産物の売買で船頭から豪商へと飛躍した高田屋嘉兵衛の興した高田屋が函館に本店を函館に構えた

ことで、やがてペリー来航を期に開港されたのが、下田と函館の2港で、ペリー来航から15年後、幕府と新政府の戊辰戦争の最後は、この函館で繰り広げられ、勝利した新政府により、明治時代が幕開けしました。

五稜郭

明治時代となり、これまでの箱館から函館へと改められ、本格的に開拓されていきます。

1879年 明治12年、北海道で初めての本格的な市民憩いの公園【 函館公園 】が造営されました。

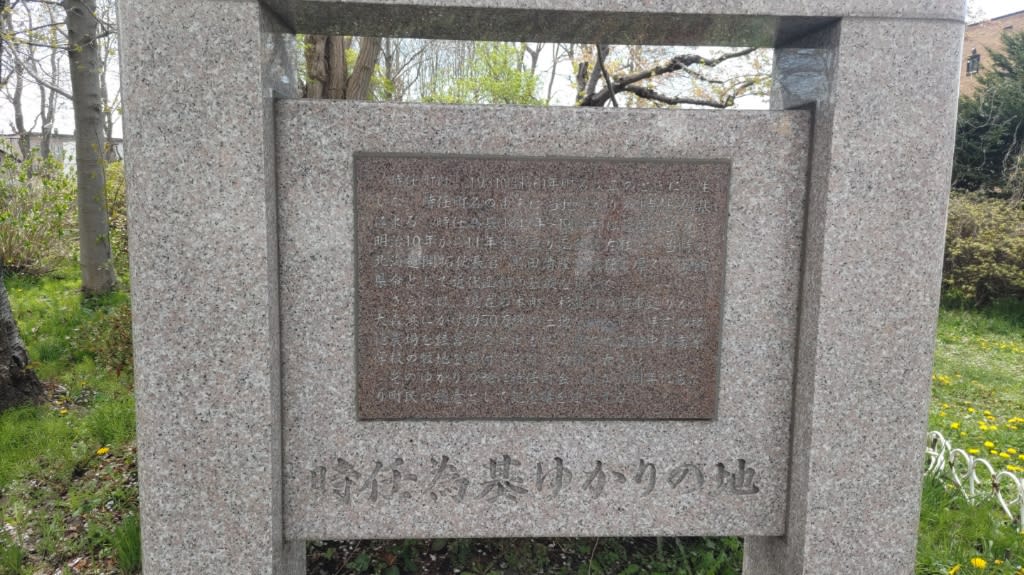

工事では、函館支庁長の時任為基が休日に勤労奉仕として支庁官吏らと共に汗を流して造営を行い、この行動に賛同した市民らも参加して函館公園は完成しました。

現在では、函館は夜景の美しい街~観光都市として認知されていますが、それまでの歴史の中で、多くの人の物語が散りばめられています。

手前味噌で恐縮しますか、函館支庁長を務めた時任為基。

ぼくの先祖になります。