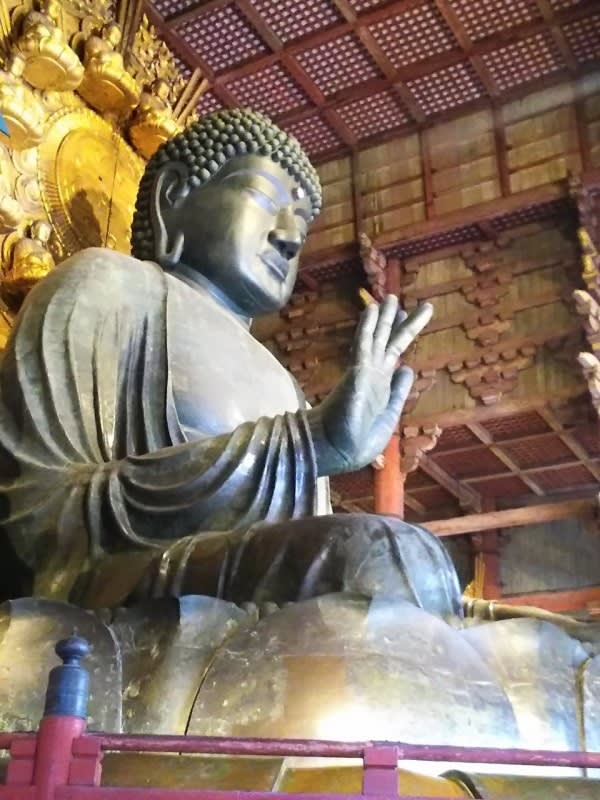

東大寺 盧舎那仏坐像

奈良県奈良市雑司町

奈良と聞くと、何を思い浮かぶでしょうか。

多くの人が大仏様や鹿を思い浮かぶでしょう。

国宝にして世界遺産に登録された東大寺の大仏様です。

正しくは、銅造 盧舎那仏坐像(るしゃなぶつざぞう)といいます。

盧舎那仏は、知恵と慈悲の光明をあまねく照らす仏の意味を表します。

東大寺 大仏殿の本尊として743年 天平15年、聖武天皇の詔(みことのり)により造立が決まり、鋳師(いもじ)が3年をかけて仏体を整え、像の高さは14.73メートル、使われた銅は500トンにも及び、完成となる開眼供養の儀式が行われたのは詔から10年目の752年 天平勝宝4年のことで、大仏の開眼供養の後に大仏殿を始めとした伽藍が整備されました。

大仏は、平安時代末期の源氏と平家の戦いか激化した1180年 治承4年、平清盛の五男 平 重衡の南都焼き討ちと1567年永禄10年の松永久秀の手により大仏殿ごと焼き払われました。

二度の兵火に焼かれた大仏が大修理されたのは江戸時代になってからでした。

2に続きます。