大分県佐伯は大和朝廷に抵抗し、サエギったとも言われ、山の佐伯野の佐伯と言われたとありました。義父の実家が佐伯なので、縁のある地に行こうと一昨年は九州をまわりました。

土蜘蛛が抵抗した地に行きました。そこは、数えきれないほどのトンボが飛んでいました。

「茨城」の地名の起りについて『常陸国風土記』には佐伯のことが記されています。

「山の佐伯と野の佐伯 が土地の人々に危害を加えるので、この悪賊を滅ぼすのに茨(うばら)で城 (き)を造った」という説です。山の佐伯、野の佐伯を土雲、都知久母(ツチグモ)ともよんでいます。

茨城の地名の由来のもう一つは、黒坂命が国栖(くず)たちを征伐する際に、彼らの住居に茨棘(うば ら)を仕掛けたからという説でした。国栖とは、ツチグモと同じようなまつろわぬ抵抗勢力です。

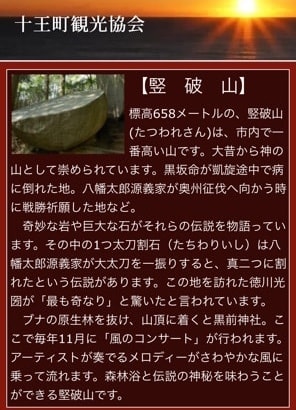

茨城県にあります竪破山の頂上にこの黒坂命が祀られている黒前神社があるようです。

この山はもとは角枯山(つのかれやま)と呼んだようですが、紀元前80年頃、蝦夷征服に出征していた黒坂命(くろさかのみこと)がこの地で病気になって死んで以来、黒前山と呼ぶようになったと、「常陸国風土記」で紹介されています。

その後、江戸時代になって、八幡太郎源義家の故事にちなんだ岩に、西山公徳川光圀が「太刀割石(たちわれいし)」と名づけ、この名前からこの山を竪割山、竪破山と呼ぶようになったようです。

八幡太郎源義家の故事とは、寛治元年(1087年)、八幡太郎源義家が、奥州遠征(蝦夷討伐)の折立ち寄り、巨石の前で野宿をしていると、夢の中に「黒坂命」が現れ大太刀を差し出し、その大太刀を一振りすると、岩が真っ二つに割れた話で、太刀割石(たつわりいし)→竪破山(たつわりやま)となった、とか、、。

この地は、ツチグモ征伐の黒坂命が病に倒れた地であり、また、八幡太郎源義家が平安時代末期に奥州の蝦夷征伐の戦勝祈願した地など、戦いの伝説がのこります。

この竪破山にある巨岩は、刀で切られたような岩であり、鬼滅の刃の聖地みたいですね。

写真はお借りしました。

この夢の中ででてきた「黒坂命」は、茨蕀(うばら)(いばら)をもって土着先住民の国巣(栖)(くず)をほろぼし、また、陸奥の蝦夷を討ったとつたえられています。

茨城の薩都神社に行ってきました。薩摩が都、というような名前だなぁと思いました。こちらの神社は風光明媚な田舎に静かにたたずむ神社でした。周りの雰囲気は、どこか、阿蘇の霜神社に似てるねと夫と話しました。

立速日男命(たちはやおのみこと)

参拝をおえると、不思議なことがありました。一枚ヒラヒラと空から白いものが落ちてきました。なんだろうと思って地面に落ちたものをみると、鳥の小さな羽なのです。この羽🪶、大切にします。

薩都神社のあとは御岩神社にむかいます。御岩神社の中腹には、薩都神社が祀られているし、御岩山頂まで登拝したいと思い、以前も御岩神社は姉と参拝しましたが、再度、今回は登山装備で御岩神社に向かいました。

薩都神社を去ってすぐ、大きな青鷺がもう少しで車にぶつかるかもしれないほどの距離で飛翔していきました。先日も、妹と大瀬神社に行った時に同じ事がありました。

不思議だなぁと思いながらも、薩都神社で手にした羽の主かもなと思いました。