よろずのモノ語り(『近代建築撮影日記』別館)は

はてなブログ

https://blog.hatena.ne.jp/a-ly02/a-ly02.hatenablog.com/edit?entry=6802418398471420390

に引越しします

今後ともよろしくお願いいたします

よろずのモノ語り(『近代建築撮影日記』別館)は

はてなブログ

https://blog.hatena.ne.jp/a-ly02/a-ly02.hatenablog.com/edit?entry=6802418398471420390

に引越しします

今後ともよろしくお願いいたします

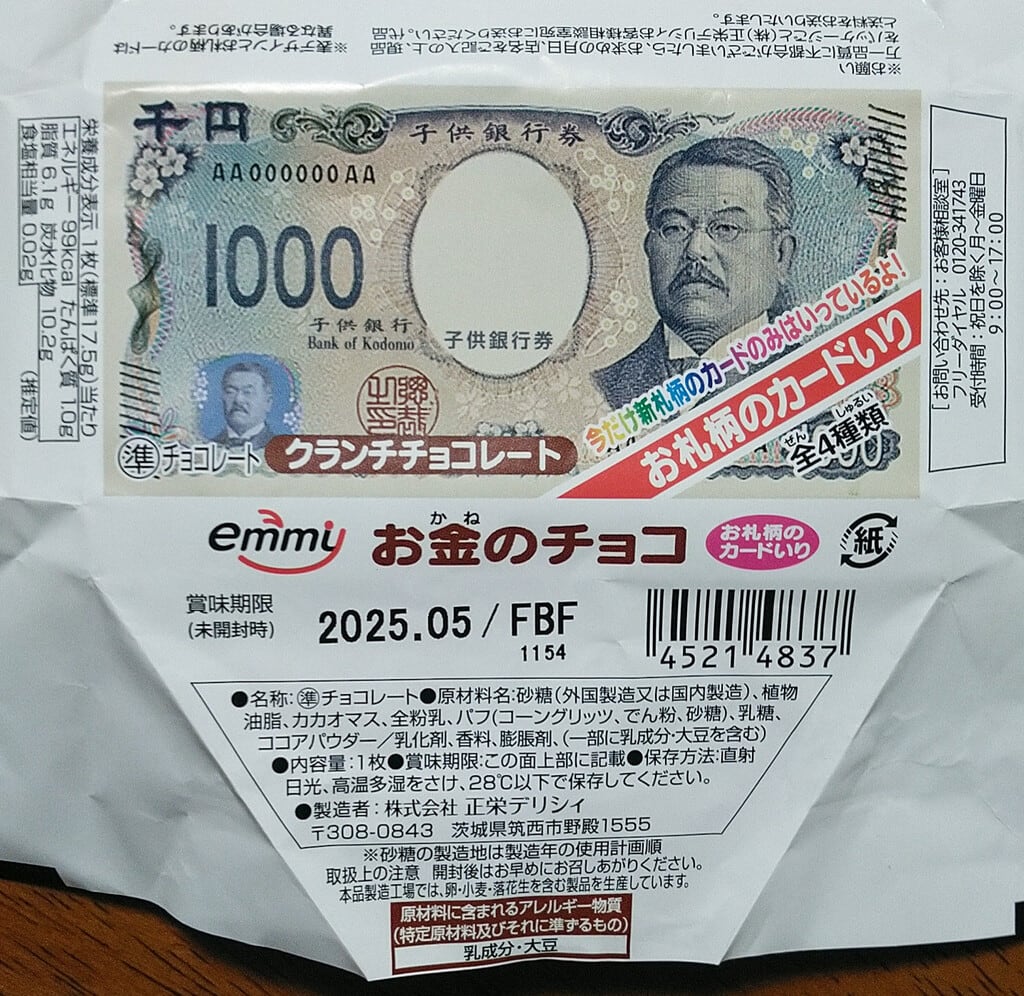

当ブログでダントツの人気を誇る

12年ぶりの続編です!

もうお解りかと思いますが、新紙幣発行に合わわせて、お金のカードもリニューアル。

何と、良心的にも期間限定で追加分の新紙幣3種+レアカードの計4種のみの封入で販売中です。旧デザインとの重複を気にせず、コンプできます!

パッケージは新紙幣3種、2個づつで計6個購入。

結果、北里柴三郎3枚、津田梅子1枚、渋沢栄一1枚。そして、レアカード渋沢栄一のキラキラカード1枚。一発で無事コンプ完了。旧デザインとと合わせて24種になりました。

しかし、メーカーHP を見ると全23種となっています。おそらく福沢諭吉のキラキラカードは廃止されるのでしょう。

以下、一覧(【】は図案)です。

日本銀行券い号10円券 1943(昭和18)【和気清麻呂】

日本銀行券A号1円券 1946(昭和21)【二宮尊徳】

日本銀行券A号5円券 1946(昭和21)【文様】

日本銀行券A号10円券 1946(昭和21)【国会議事堂】

日本銀行券B号50円券 1951(昭和26)【高橋是清】

日本銀行券B号100円券 1953(昭和28)【板垣退助】

日本銀行券B号500円券 1951(昭和26)【岩倉具視(旧図案)】

日本銀行券B号1000円券 1950(昭和25)【聖徳太子】

日本銀行券C号500円券 1969(昭和44)【岩倉具視(新図案)】

日本銀行券C号1000円券 1963(昭和38)【伊藤博文】

日本銀行券C号5000円券 1957(昭和32)【聖徳太子】

日本銀行券C号10000円券 1958(昭和33)【聖徳太子】

日本銀行券D号1000円券 1984(昭和59)【夏目漱石】

日本銀行券D号5000円券 1984(昭和59)【新渡戸稲造】

日本銀行券D号10000円券 1984(昭和59)【福沢諭吉(旧図案)】

日本銀行券D号2000円券 2000(平成12)【守礼門】

日本銀行券E号1000円券 2004(平成16)【野口英世】

日本銀行券E号5000円券 2004(平成16)【樋口一葉】

日本銀行券E号10000円券 2004(平成16)【福沢諭吉(新図案)】

日本銀行券F号1000円券 2024(令和6)【北里柴三郎】

日本銀行券F号5000円券 2024(令和6)【津田梅子】

日本銀行券F号10000円券 2024(令和6)【渋沢栄一】

D号以降2000円札を除きぴったり20年周期で新紙幣が発行されています。

雨が降りそうなので、中止ではないかと早めに様子を見に行くと・・・

準備が終わり、雨をやり過ごすためのブルーシートが掛けられるところでした

最近は天気予報の精度が高いので、16時に降り始めて開始予定の17時までにやむようなので決行できるとのこと

あらためて17時前に行くと、雨は小雨になり神事が始まっていた

予報通り17時過ぎには雨は上がり、開始することが出来ました。

この少しづつ長さの違う棒で少しづつ起こして立てる。

綱で引く。

無事立ち上がった

19時、盆踊りが始まる

垣内の盆踊りは「網干音頭」の長太郎さんにちなんで「長太郎祭り」という

そして、20時。遂に始まった。

初めに子供会

来賓の国会議員も自ら投げる

初めはなかなか入らない

入ってもなかなか点火しない

火が付いたかと思うと、すぐ消えてしまう

これは入りそう!

点火した!

次々に火縄が入り、

炎上!

さあ、倒します!

けが人もなく、無事終了。良かった。初めて見たが、本当に良かった。

「火揚げ」

大松明を高く掲げ、火縄を投げ入れて火を起こし、最後に倒すという

この不思議な行事の由来はいまひとつ分かっていないようだ。

一見「とんど」焼きにも似ているが、もちろん違う。

お盆の迎え火とも、送り火とも、虫よけとも想像できるが、いい加減な説を言うべきではないだろう。

垣内の火揚げは昭和初期を最後に途切れていたが、昭和の終わりに約50年の時を経て復活。

以後2年に一度執り行われてきた。コロナの影響で今回は3年ぶりだという。

例年、揖保川の河原で行われていた川まつり。今年はエコパークあぼしで開催。

もはや川ではないが、やはり名称は「川まつり」だ。

川まつりは3年ぶりだが、花火大会は2017年以来5年ぶり。撮影は2016年以来で久しぶり。花火の投稿も6年ぶりだ。

観覧場所はなぎさ公園。

まだ薄明い19:30開始

連発花火は長く露光するとやかましくなるので、加減が必要

煙が出るのですっきり綺麗に写すのも至難の業

連発花火はやかましくなるなぁ

更にやかましいが、これはこれで綺麗

思わず、低っと言ってしまうほど低い

やかましいけど綺麗。次回は積極的に連発花火の長時間露光をしてみようか!

海面に写る花火が綺麗

ナイアガラの滝のように写り込んでいる

次にどんな花火が上がるか分からないのでたまたまシャッターのタイミングが合ったという運もある

これも綺麗に水面に写り込んでいる

最後はダイセル提供の錦大瀑布。凄い連発で煙がやかましいのが残念。

カメラ:SONY α7 & α7RII

レンズ:Voigtlander MACRO APO-LANTHAR 65mm F2 Aspherical & SONY FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS

むしろ、古いレンズにこそ工場夜景撮影で綺麗な光条が出るものがあると知り、所有する古いレンズを色々試し始めた。

今回はPENTAX K-30(APS-Cサイズ)でマニュアルフォーカス時代~初期のAFレンズで電子接点の付いたものを試してみた。

K-30はKマウントのカメラだが電子接点のないレンズを付けると操作上の制限があってかえって制御が難しいからだ。

まず、PENTAX 純正レンズから。

PENTAX-A ZOOM 70-210mm f4

70mm

210mm

絞り羽根8枚、光条も8本。前回の SIGMA ZOOM 100-300mm f4.5-6.7 DL ほど細長くは無いが、綺麗な光条だ。

PENTAX-F ZOOM 28-80mm f3.5-4.5

28mm

80mm

これも羽根8枚。前回の SIGMA ZOOM 100-300mm f4.5-6.7 DL ほど細長くは無いが、綺麗な光条だ。

Tokina 2本

RMC Tokina 35-105mm f3.5-4.5

35mm

105mm

羽根6枚。6本では物足りない。細く伸びるのではなく先端に向かって太くなる傾向。これも好みではない。

Tokina SZ-X 60-300mm f4-5.6

60mm

300mm

これも羽根6枚。先程のレンズよりさらに先端に向かって太くなる傾向がある。こういう形の光条を好まれる方には良いレンズだろう。

そして、

SIGMA ZOOM-π 35-200mm f4-5.6

35mm

200mm

これは・・・なんとも素晴らしい!!

羽根は7枚で奇数なので倍の14本の光条が出た。前回「奇数の時は倍の本数の少し太い光線で写り」と書いたが、細く長く伸びる光条が現われたのだ。

何ということの無い古いレンズだと思っていたが「光条」という観点から見たらまさしく神レンズである。

更に云うと、35-200mmという焦点距離も広角側も望遠側も工場夜景撮影には必要十分なもので万能だろう。

思わぬ名レンズの誕生である。

※表題写真は同レンズの中間焦点距離で撮影したもの。当時のレンズの電子接点には焦点距離情報が無いため正確な焦点距離は分からない。

住んでいる、兵庫県姫路市の網干はレストランとして再生された旧網干銀行湊倶楽部やダイセル異人館、山本家などの質の高い近代建築や町家が素晴しいが、臨海部のダイセルと日本触媒の工場夜景も近畿圏有数の規模と美しさを誇る。

今回は、「光条」に主眼を置いて工場夜景を撮影した。

「光条」はクロスフィルターで出す方法もあるが、多角形のレンズ絞り形状により点光源が四方八方への光線となって撮影されるもの。

使用カメラはSONY α550。

ミラーレスではない、一眼レフカメラ。

カメラとセットのレンズは現行品の DT 18-135mm F3.5-5.6 SAM。

そのレンズで写したものが下の2枚で被写体は日本触媒工場。

18mm

ズーミングして135mm

14本の光条が出ている。

絞り羽根は7枚なのでその倍の光条が出たということになる。

フイルム時代、1990年代のオールドレンズでも試してみた。

MINOLTA ZOOM 75-300mm f4.5-5.6

75mm

300mm

これも14本。

SIGMA ZOOM 100-300mm f4.5-6.7 DL

100mm

300mm

こちらは8本で、すっきりとした線として表現された。

絞り羽根は8枚でその数の光条が出たということになる。

絞り羽根の枚数が

奇数の時は倍の本数の少し太い光線で写り、

偶数の時は同じ本数の細い光線で写る、

ということになる。

もう一本試してみる。

COSINA AF ZOOM 70-210mm f4.5-5.6 MC MACRO

現在コシナはフォクトレンダーなどのブランドで写りの良いニッチなレンズで知られる。

当時は、こんな感じの廉価レンズを作っていたのだ。しかし、金属胴鏡でずっしりと重く、存在感は有る。

70mm

210mm

こちらも8本だが、光線が少し短い。

同じ8枚羽でも各レンズの絞り形状が異なるため、表現の違いとなって現れるようだ。

こればかりは、写してみないと分からない。

好みの違いは人それぞれだと思うが、私個人的には SIGMA ZOOM 100-300mm f4.5-6.7 DL の光条がお気に入りだ。

そこで、明るく輝くダイセルの新設工場を同レンズで撮影してみた。

135mm

300mm

うん、キラキラ美しい。

解像度や収差など細かいことを言い出すと現行レンズには及ばないだろうが、光条の美しさは現行レンズより余程良いと思う。

これらのレンズは、マウントアダプターを使えばα7シリーズなどのミラーレスカメラでも使える。

数千円で入手できるので、オールドレンズを複数入手して自分好みの光条が出るレンズを探してみてはいかがだろうか?

※表題写真は SIGMA ZOOM 100-300mm f4.5-6.7 DL で撮影したダイセル工場。よく見ると、なぎさ公園で工場夜景を撮影している人が写っている。

沢田研二が唄うシングルレコード「ヤマトより愛をこめて」(ポリドール/DR 6235/1978年8月1日発売)は同じ録音でミックスダウン違いの2種(通常版)(後期版)の音源を聴くことが出来るのだが、もう一つ『さらば宇宙戦艦ヤマト』本編で使用されたトラックダウン違いのモノラル音源があるということには触れたのみで検証はしていなかった。そこで、追加検証することにした。

このトラックダウン違いの映画用モノラルミックス版はシングルレコード(後期版)と同じ編成ではあるが、音の印象が違う。

どう違うのか、なぜ違うのか、ということを私なりに検証してみる。

※「なぜ」という点については、私自身は当事者でもなく音楽制作の経験者でもないので個人的な憶測にすぎない。憶測の部分には「おそらく」「多分」などの憶測の言葉を冠するように留意するが、関係者・経験者の方よりの間違い等の指摘があれば、遠慮なくお知らせいただければ幸いです。

映画『さらば宇宙戦艦ヤマト』は何度かソフト化されているが、上映当時を忠実に再現したという4Kリマスター版のCS放送よりアナログ接続でWAVデータ化したものを検証に使用する。

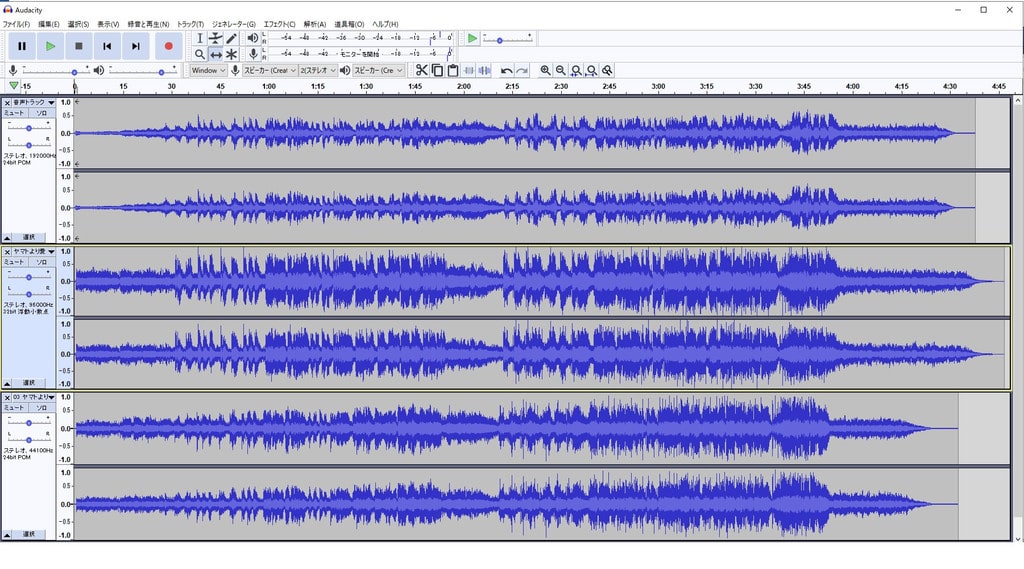

今回も、音声編集ソフト「Audacity」でそれぞれ波形として可視化する。

上から映画用モノラルミックス版、シングルレコード(通常版)、シングルレコード(後期版)である。(以後それぞれ映画用、通常版、後期版と略す)

まず、ピッチ(スピード)について。これは映画用が一番遅いが、通常版とほぼ同じ。最も古いと思われる映画用が、おそらく本来のスピードであろうと考えると、後期版は早回しになっているのだろう。沢田研二の声の高さからの私自身の印象とも一致する。

次にフェードアウトのタイミングだが、映画用は後期版と同じ。前にも述べたように通常版の後奏が長い。

そして、映画用のみ前奏がフェードインになっている。これは、映画の演出上の都合だろう。

そういえば、前に紹介だけした

沢田研二ベストアルバム『Royal Straight Flush』(ポリドール/MR 3170/1979年4月1日発売)版(以後、Royal Straight Flush版と略す)

は後期盤の最初がフェードインになっただけのものであった。

これは、ベストアルバムを作る際に映画用のイメージに合わせたステレオミックスを作ったのではないか?

レコードの編曲が映画と異なっていたので、映画と同じものを望む声があったのかもしれない。

何故かピッチが速くなっているのだが、LPレコードの収録時間に収める、声質の透明感を高める、などの理由があったのではないかと憶測している。

何故だか理由はわからないことだが、そのフェードインを排したものがシングルレコード(後期版)になったのであろう。

(ただし、Royal Straight Flush版以前にシングルレコード(後期版)がプレスされた可能性も残されているので更なる検証が必要)

さて、どう違うのかということを耳で聴いて確認してみよう。

私自身は、映画用と後期版はトラックダウン違いであると知っていても、同じ編成であるという理解で完結し、その違いについては全く意識していなかった。今回初めてこの2曲を交互に再生して聴き比べた。

結論を言うと全然違う。

ボーカルとすべての楽器の分離が良いというか、輪郭がはっきりしているというか、耳コピで楽譜を起こすには最適なバランスでミックスされているのである。しいて言うとピアノが弱いのだが、全ての楽器を平等にミックスしたのでメイン楽器のピアノが相対的に弱く感じるということだろうか。だが、アコギのアルペチオやハープの一音一音までくっきりと見える。そう、目に見えるように聞き分けることが出来るのである。4Kリマスター版の為に特に状態の良いマスターが使われたということかもしれないが、泰先生が編曲して散りばめた「音」の全てを聴きとれるという意味でベストなミックスである。

そして、演奏するプレーヤの細かいテクニックの息遣いのような所まで感じることが可能である。ミックス違いで、しかも、音盤ではなく映画で聴く音にそこまでの解像度の違いがあるということに驚きを隠せない。

それに比べて後期版は、通常版よりはクリアに聴こえるとはいえ、アコギのアルペチオやハープの細かい所の輪郭は埋もれ気味に感じる。

それはなぜか?その原因を私なりの推測で考えてみたい。

1.音盤商品として聴かせるために、ステレオでミックスしたため。つまり、脇役であるアコギやハープの音は肩チャンネルのみにミックスされて、相対的に小さい音になってしまった。

2.音盤商品として聴き易くするため、楽器の音量バランスをメイン楽器であるピアノに集中させた。

3.音盤商品として聴かせるために、エコーなどのエフェクトをかけることにより音の輪郭がぼやけてしまった。

という所ではなかろうか。音盤商品として聴いてもらう為の音作りによってクリアな輪郭が失われたと考える。

映画用は製作作業スケジュールがひっ迫していたことを考慮すると

録音したままのマルチトラックから、かなり初期の段階でモノラルミックスされたものだと思われる。

即ち、エコーなどのエフェクトも加えず、各トラックの音を平等にミックスしただけのものではないだろうか。

その為、録音したままの音に最も近くクリアな音で聴くことが出来るのではなかろうか。

【まとめ】

・映画用はエコーなどのエフェクトをかけたり、各トラックの音量差の調整をしていない、録音したままの原音に最も近い状態なのではないか?しかし、モノラルなので、鑑賞用として良い音源とは言えない。

・レコードなどの音盤商品の音源は、聴いてもらう為の音作りによって鑑賞用の体裁を整えているが、そのことによって録音したままの原音が損なわれているのではないか?

・私個人的としては、エコーなどのエフェクトはかけず、各トラックのすべての楽器を均等に聴きとれるバランスでステレオミックスした音源があればベストである。

このブログのタイトルにある「宮川泰先生の音楽」を聴くということは、泰先生が編曲して散りばめた「音」を余すことなく楽しむということだと考えている。その為の音源としてベスト、ということになる。

前回の

宮川泰先生の音楽-宇宙戦艦ヤマト-【その3】沢田研二「ヤマトより愛をこめて」

について、仕舞い込んでいた盤を引っ張り出して撮影したので、

音楽としてではなく、モノから見た考察を追加します。

「ヤマトより愛をこめて」(ポリドール/DR 6235)のシングルレコードは手元には6枚残っている。

昭和53年当時新品で購入したものは傷みが激しく処分したが『宇宙戦艦ヤマト 完結編』以降の昭和58-60(1983-85)年頃に新品で購入したものが1枚、あと5枚は随時中古で購入したものになる。

では、ジャケットや盤などそれぞれの部分にどのようなバリエーションがあるのか見ていこう。

1.ジャケット

(表)

(裏)

(裏・曲名部分拡大)

ジャケットは目視する限り、すべて同一で1種類しかない。時間表記は収録時間の短い後期版も4’43”である。

余談ではあるが、B面の「酔いどれ関係」はヤマトとは無関係の曲。山口百恵の「プレイバック Part2」への返歌であるといわれる。沢田「勝手にしやがれ」→百恵「プレイバック Part2」→沢田「酔いどれ関係」という返歌合戦の様相を呈している。歌手同士というより、作詞家の洒落た遊びであると思われるが、歌詞を確認する機会があれば読み解いてみると面白いと思う。

2.レコード袋

(Aタイプ表)

(Aタイプ裏)

(Bタイプ表)

(Bタイプ裏)

沢田研二のファンなどポリドール・レコードに馴染みのある方なら、世界地図のAタイプは昭和57(1982)年まで、それ以降が赤い楽譜のBタイプになる(※)ということはご存知かもしれない。中古で購入した5枚と処分した1枚がAタイプ、昭和58-60(1983-85)年頃に新品で購入したもののみがBタイプであった。中古品は袋の入れ替わりも考慮しなければならないが、新品で購入したものでBタイプだったということは、製造(盤のプレス)時期も1983年以降であると断定できる。

(※)沢田研二のシングルレコードでは1983年1月1日発売の「背中まで45分」からレコード袋がBタイプに変更された。従って、実際の製造ベースでは1982年中にBタイプに変更されたと思われるが、便宜上切り替え時期を発売日ベースの1983年とした。

3.レーベル面

(Aタイプ)

(Bタイプ)

(Cタイプ)

Aタイプは紙、Bタイプは樹脂、CタイプはAタイプと同じ紙だがレーベル面に同心円状の細かい筋がある。中古で購入したうち2枚と処分した1枚がAタイプ、中古で購入したうち3枚がBタイプ、昭和58-60(1983-85)年頃に新品で購入したもののみがCタイプであった。

更にCタイプのみ下の写真のように、盤面が漆黒ではなく電球が透けて見える。

レーベル面が多種存在する理由は製造時期による変化というより、数社のOEM生産などによる製造工場の違いだろうと推察する。ちなみに、Cタイプの盤の特徴は日本ビクター製と一致している。

余談であるが、日本コロムビアのシングルレコードのレーベル面にもいくらかのバリエーションがあるので、製造時期による変化と他社OEMの可能性が考えられる。

4.収録内容

今回は、前回述べたシングルレコード(通常版)をAタイプ、(後期版)をBタイプと分類する。

5.それぞれの組み合わせ

組み合わせのパターンを、ジャケット-レコード袋-レーベル面-収録内容の順で示す。

パターン1・A-A-A-A

パターン2・A-A-B-A

パターン3・A-B-C-B

の3パターンがあり、中古で購入したうち2枚と処分した1枚がパターン1、中古で購入したうち3枚がパターン2、昭和58-60(1983-85)年頃に新品で購入したもののみがパターン3であった。

なお、盤面に打刻された記号で製造場所や時期が特定できると思われるが、そういった社内情報を持ち合わせていないのでこれ以上の分析は不可能である。

【まとめ】

・この盤は少なくとも昭和53(1978)年-58(1983)年の5年間に渡る長期間製造販売されていた。

・昭和53年に購入した盤はパタ-ン1であったことから、発売当初はパターン1であった。

・パターン2については中古購入であるため、発売当初にあったのか、その後追加されたのかは不明。

・パターン3はレコード袋がBタイプであることから昭和58(1983)年以降の製造だと断定できるが、収録内容がBタイプながらレコード袋がAタイプという昭和57(1982)年以前にプレスされたパターンの存在も否定できない。

・このレコードをコレクターズアイテムとして収集コンプする場合は、最低でも3パターン揃える必要がある。

大変なご無沙汰です。

『ラジオ・スイート 宇宙戦艦ヤマト 新たなる旅立ち』が放送されヤマト音楽モード全開となり

重い腰を上げてかねてよりの懸案について記述しようと思った。

※この記事には続きがあります

『宮川泰先生の音楽-宇宙戦艦ヤマト-【その3-2】沢田研二「ヤマトより愛をこめて」レコード盤の分類』

『宮川泰先生の音楽-宇宙戦艦ヤマト-【その3-3】沢田研二「ヤマトより愛をこめて」映画用モノラルミックス版の検証』

ヤマトファンなら誰もが知る名曲「ヤマトより愛をこめて」

言わずと知れた『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち』の主題歌だ。

作曲者は宮川泰先生ではなく大野克夫だが、先生は編曲を担当している。

この曲に関しては、考察すべきことが多々あるのでとりあげることにした。

今回は以下の4っつの音源について考察してみようと思う。

1.大野克夫デモテープ(1978年)

品切れでプレミアム価格の入手困難品だが

CD『幻のメロディー VOL.1』に収録されている

おそらく、歌唱者である沢田研二や編曲者の宮川泰先生が最初に聴いたのがこの音源であろうと思われる。

2.シングルレコード(通常版)(ポリドール/DR 6235/1978年8月1日発売)

1978年に発売された当時のシングルレコードに収録されたバージョンは

『さらば宇宙戦艦ヤマト』や『宇宙戦艦ヤマト 2202』で使われたものとは違い、「ピロリロリーン」というエレキギターが消され、2番にオーボエの副旋律が加えられたものであった。

私は1978年当時映画を一度見たきりでレコードを繰り返し聴いたため、このバージョンに最も馴染んでいる。

現在入手可能な音源として、アルバム『今度は、華麗な宴にどうぞ。』(オリジナルLP 1978年8月10日発売)のCDと配信がある。

3.シングルレコード(後期版)(ポリドール/DR 6235)

『宇宙戦艦ヤマト 完結編』以降、1983~85年頃に再度購入したシングル盤を再生して驚いたのだが、別バージョンに差し替わっていた。

いつプレスされた分から差し変わったのかは不明だが、

CD『沢田研二 A面コレクション』(1986年・2009年再発)やYAMATO ETERNAL EDITION File No.10『ヤマト・ザ・ベスト』(2001年発売)で聴くことが出来るのはこのバージョンになる。

『さらば宇宙戦艦ヤマト』本編で使用されたのもこのバージョンのトラックダウン違いのモノラル音源である。

なお、中古でシングル盤を購入すれば殆どが2.シングルレコード(通常版)のバージョンで収録されている。そのため、2.を通常版とした。

4.カラオケ版

徳間音楽工業のフォノシート、ファンファニーシリーズ『宇宙戦艦ヤマト』(FL 1001)のみに収録されているもので、CD化されていない。

これは不思議な音源で、はじめの50秒はエレキギターが消されておらず、3.シングルレコード(後期盤)と同じ、

50秒以降は、エレキギターが消され、2番にオーボエが加えられた 2.シングルレコード(通常版)と同じになっている。

更には、終りにフェードアウト処理が無く急に演奏が止まるという中途半端なものだ。

その他の音源として、

5.沢田研二ベストアルバム『Royal Straight Flush』(ポリドール/MR 3170/1979年4月1日発売)版

シングルレコード(後期盤)の最初がフェードインになったもの。

6.『さらば宇宙戦艦ヤマト 愛の戦士たち 音楽集』(日本コロムビア/CQ-7011/1978年8月1日発売)版(インストルメンタル)

7.ささきいさお版とそのカラオケ

泰先生による再編曲のバージョン。

歌は、YAMATO ETERNAL EDITION「ヤマト・ザ・ベストII 宇宙戦艦ヤマトボーカルコレクション」に収録

カラオケは、YAMATO SOUND ALMANAC 1980-III「ヤマト・フェスティバル・イン・武道館・ライブ 1980」のボーナストラックに収録

8.大野克夫『Windward Hill』(WATER RECORDS/SW25-5001/1978年発売)版

デモテープと違うアレンジになっている。

9.沢田研二本人による各種ライブでの歌唱

音盤の紹介は割愛します。

などがあるので、機会があれば聴き比べてみてほしい。

では、一曲づつ聴いていこう。

1.大野克夫デモテープ(1978年)

JASRACのホームページに「作家で聴く音楽」というインタビューがある。

その中の大野克夫氏のページにCD『幻のメロディー VOL.1』についての記述があるのでそのまま抜粋する。

「当時、デモテープ大賞ができたらいいねとまじめに言っていたんです。デモテープでも、ギター、キーボード、ドラム、ボーカルなども加えて、アレンジしてと、ここまで凝ったものにするというのは、やっぱり趣味の領域なんですね。ただメロディーだけ作って担当者に渡して打ち合わせというのもなんだかもったいないし、同じ作るならカラオケまで作って、自分でも歌ってみたいという気持ちがあって、それはもう趣味でしかないんです(笑)。70年代のハードなスケジュールのときにここまでやったというのは、情熱と根気だったと思います。ぜひ聴いてみてください。

(中略)

■ 『ヤマトより愛をこめて』(78年8月)この曲のピアノのサウンドがすごく気に入っています。アタッチメントを付けて弾いているんだけど。レコーディングのとき、編曲の宮川泰さんが「あのピアノの音どう出しているの」と聞いてこられて、「生ピアノにマイクを入れてこのコンプレッサーに通して・・・」と説明したんです。」

とあることから、この音源が泰先生や沢田研二が最初に聴いたもので間違いなさそうだ。

そのアレンジは、映画本編使用版や 3.シングルレコード(後期版)とほぼ同じで、ピアノ伴奏と「ピロリロリーン」という特徴的なエレキギターが入っている。

2.シングルレコード(通常版)(ポリドール/DR 6235/1978年8月1日発売)

3.シングルレコード(後期版)(ポリドール/DR 6235)

まず、音声編集ソフト「Audacity」でそれぞれ波形として可視化してみる。

上が 2.シングルレコード(通常版)下が 3.シングルレコード(後期版)で、ご覧の通り収録時間が異なる。

後期版の方は、フェードアウトが早く後奏が短い。それだけでなくピッチも幾分速くなっている。

どちらのピッチが正しいのか不明だが、聴いた印象では通常版の方がジュリーの声質に近いような気がする。

しかし、音がクリアなのは後期版。通常版は、少しこもっているように思う。エレキギターを消したりオーボエを加えたりして音をいじったからだろうか。

以上のことから、録音当初は後期版のアレンジで、通常版はリアレンジ版であると言えよう。

リアレンジ版(通常版)は大野克夫のデモテープを踏襲したエレキギターが消され泰先生オリジナルのオーボエが加えられていることから、泰先生のアレンジの完成版と考えられる。私個人も、通常版のアレンジの方が歌詞や曲調に合っていると感じる。特に「いつの日か~よみがえり」の歌詞とオーボエの副旋律の相乗効果は泰先生ならではのものと思うのだが、どうだろうか。

4.カラオケ版

この曲も、音声編集ソフト「Audacity」で波形として可視化してみる。

上が 2.シングルレコード(通常版)下が 4.カラオケ版である。

カラオケ版は通常版とほぼ同じピッチだが、フェードアウトが無く後奏が長い。録音当初の後奏の全貌が分かるという意味でも貴重な音源となっている。

更に言うと、通常版と同じくオーボエが入っているにもかかわらず前半のエレキギターが残ったままになっているので、何らかの手違いで編集途中の音源が商品化されたのではないかと思われる。

ちなみに、このピアノ演奏は羽田健太郎だといわれている。当時の沢田研二のヒット曲「勝手にしやがれ」「サムライ」「さよならを言う気もない」などのピアノ演奏も羽田健太郎で、歌謡界におけるスタジオミュージシャンの質は非常に高く、伴奏の質が最も成熟していた時代であった。

【まとめ】

・この楽曲は、宮川泰先生の編曲作品として考えると 2.シングルレコード(通常版)のアレンジが完成版である。この曲の歌詞・曲調を最も引き立てるアレンジであり、音楽として愉しむのであればこのバージョンがお薦め。

・ 3.シングルレコード(後期版)は大野克夫のデモテープに準拠した原初版。映画使用版に近く、サントラとして聴くならこちら。

・「宇宙戦艦ヤマト」のシングルレコード(日本コロムビア/SCS-241)のコーラスがミュージカル・アカデミーからロイヤル・ナイツに差し替えられたのと同様に、同一品番でありながら内容が差し替えられた謎についての真相は解らない。しかし、デモテープを含めて複数の音源を聴くことが可能であり、その制作過程に少しでも迫ることが出来るのは幸運というほかない。

昨日ですが2018年9月29日

月齢は19で、半月より少し大きいくらい。

今年3回目、我が家では4回目の月下美人開花。

流石に今回は、開花後しか撮影していない。前回同様雨なので、また玄関で。

20:30頃

玄関なので傘とかごちゃごちゃしている。

今回は、ドアップで!

使用カメラ;SONY NEX-6

今日は2018年9月8日

月齢は28で、新月の2日前。

そんな夜に今年2回目、我が家では3回目の月下美人開花。しかも二輪咲き!

今回は、開花過程はもういいだろう。雨なので玄関で撮影。

19:10(開花直前)

向かい合わせに開こうとしている。

21:13(開花後)

上の花

下の花

使用カメラ;SONY NEX-6

2018年8月29日、CD『宮川泰 テレビテーマ・ワールド』が満を持して発売されました!

今回はヤマトではないのですが、宮川泰先生の仕事としてはヤマトに最も近いジャンルという事で

『宮川泰先生の音楽-宇宙戦艦ヤマト-』の【番外編】として書くことにしました。

一応ヤマトも収録されていますので、ヤマトファンの皆さんにも是非とも聴いていただきたい一枚です。

このCDは泰先生の奥様である宮川禮子さんの企画で製作されました。

禮子さんは今年6月に世界ベテラン卓球で優勝し、話題になりましたね。

先生に最も近くで最も深く理解された方だからこそ

これらの楽曲の素晴しさを理解され、CDにしようと思われたのだと思いました。

宮川禮子さんは冒頭の挨拶文で

「・・(前略)主人は曲を作るとき、“アタマ”でつくろうとせず“カン”を頼りにしていました。そして、「誰もが楽しめる音楽」をつくることに、強いこだわりを持っていました。「理屈ではなく、とにかく聴く人に楽しんでもらいたい」という主人の思いが、今回収録した作品には溢れています。作曲家・宮川泰のサービス精神の詰まったこのアルバムが、皆様にとって時代を感じ、楽しんでいただける一枚になれば-と願っております。」(そのまま抜粋しました)

と述べられていますが、まさしく音楽家としての泰先生の全てを言い表していると思いました。

これは、この『宮川泰先生の音楽-宇宙戦艦ヤマト-』というブログで最も言いたいことです。

そして、前回紹介した「新コスモタイガー(2000年版)」は

「理屈ではなく、とにかく聴く人に楽しんでもらいたいもらいたい」という思いとサービス精神に溢れた楽曲の典型例ではないかと思うのです。

では、今回も少しマニアックではありますが、収録されなかった音源についての考察等も絡めて楽曲紹介していきましょう。

注:楽曲名横に*マークがあるものはモノラル録音です。

1.シャボン玉ホリデー* / ザ・ピーナッツ

『シャボン玉ホリデー』(NTV)より

この曲はファンファーレが付いたVer.もあって『ゴールデンタイム!~TVバラエティ・ヒットパレード~』に収録されている。

ファンファーレ付きの方が番組の雰囲気を味わえると思うが、どうでしょうか?

2.ゲバゲバ90分!テーマ

『巨泉×前武ゲバゲバ90分!』(NTV)より

『ゲバゲバ90分!ミュージックファイル』より再録。

是非ともこのアルバムも聴いてほしいと思います。様々な種類の楽曲を聞くことが出来る、サービス精神の詰まったアルバムです。

4.お笑いオンステージの歌 / 天地総子

『お笑いオンステージ』(NHK)より

これは、シングルレコードVer.。

TVサイズでのこいのこ歌唱のVer.が『懐かしのNHKテーマ音楽集』に収録されていた。

更に、のこいのこ歌唱の別Ver.が「開始テーマ」という曲名でシングルレコード化されている。

5.わんさかワンサくん / シンガーズ・スリー、ロイヤルナイツ

『ワンサくん』(KTV/CX系)より

今回、1曲のみの収録なのが残念だが『昭和キッズTVシングルスVol.8』に

・わんさかワンサくん 歌/シンガーズ・スリー

・ピンコラ音頭 歌/シンガーズ・スリー

・ワンサくんのママ 歌/堀江美都子

・ミドリちゃん 歌/ホーン・ユキ

・ワンサくんのママ 歌/ホーン・ユキ

の5曲が収録されている。

少々プレミアムが付いた盤だが、5曲を一気に聴くことが出来るので効率が良い。

なお、ワンサくんは三和銀行の企業キャラクターに採用され、子供向けに配られたソノシートが存在する。

6.カリキュラマシーンのテーマ* / 西六郷少年少女合唱団

『カリキュラマシーン』(NTV)より

7.「3」はキライ!* / 宮川泰、ギニョさん

『カリキュラマシーン』(NTV)より

8.タイルを置こう* / ギニョさん

『カリキュラマシーン』(NTV)より

9.行の唄* / 宮川泰、いずみたくシンガーズ

『カリキュラマシーン』(NTV)より

10.ブギウギ・ライフ* / 宮川泰

『カリキュラマシーン』(NTV)より

11.カリキュラ・ア・ゴーゴー*

『カリキュラマシーン』(NTV)より

12.カリキュラマシーンのテーマ(ジャズ・ヴァージョン)*

『カリキュラマシーン』(NTV)より

泰先生の歌唱を聴くことが出来る貴重な音源を収録していて、宮川愛の溢れた選曲だと思います。

『ゲバゲバ90分!』と同じく様々な種類の楽曲を聴くことが出来る、サービス精神の詰まったアルバム

『「カリキュラマシーン」ミュージック・ファイル』がありますので、こちらも是非聴いてほしいと思います。

13.宇宙戦艦ヤマト / ささきいさお

『宇宙戦艦ヤマト』(YTV/NTV系)より

14.真赤なスカーフ / ささきいさお

『宇宙戦艦ヤマト』(YTV/NTV系)より

これは、特に説明する必要は有りませんね。

15.ANNニュース テーマ

『ANNニュース』(EX)より

元の音源が残っていなかったのか、再演奏Ver.です。

雰囲気よく再現されてはいますが・・・

https://www.youtube.com/watch?v=IXX-n_C-bkM

元の演奏では泰先生の編曲で最も重要な楽器である木琴の音が聴こえるのです・・・

19.たまりまセブン / 森井信好とワンパクセブン

『たまりまセブン大放送!』(TBS)より

20.宇宙よりのパンツマン / 辻佳紀

『たまりまセブン大放送!』(TBS)より

「宇宙よりのパンツマン」という強烈な歌の存在は知っていましたが、

私にとっては全く見たことが無い番組で、残念ながらなんとも言いようがないのです。

ほぼ同時期に某テレビ番組に登場したデンセンマン関連のCD『デンセンマン ありがとう デラックス・エディション』では泰先生が複数の楽曲の編曲(一部作曲も)を担当している。

21.ズームイン!朝(1979〜)*

『ズームイン!!朝!』(NTV)より

この曲が皆さんのお待ちかねだったのではないでしょうか?

私は今回のようなCDが発売されたときには、1998年再演奏Ver.がオミットされるのではないかと心配していましたが、杞憂に終わり良かったなと胸を撫で下ろしています。

なお、初期の『ズームイン!!朝!』関連の楽曲で、徳光さんが唄う「天気予報の歌」というソノシートが存在します。

22.バラエティー生活笑百科テーマ* / 宮川泰とキングス

『バラエティー生活笑百科』(NHK)より

23.午後は○○おもいッきりテレビテーマ

『午後は◯◯おもいッきりテレビ』(NTV)より

いやいや、宮川先生の編曲は色々な要素が詰まっていて楽しいですね。

これは番組開始当初はオープニングタイトル曲として使われていたVer.ですが、しかし、

番組後期には別のVer.がオープニングタイトル曲になっていました。もっとテンポが速くて短めの曲です。

個人的には後期Ver.の方が欲しかったのですが未収録でした。

更に言うと、CM前後のブリッジ曲や「今日は何の日」等のコーナーテーマ、など収録してほしい楽曲が多くありました。

この番組関連のマキシ・シングルCD『元気イキイキ!おもいッきり』のカップリング曲「健康! ピンピコピン」は泰先生の作曲です。

25.ふたりのビッグショー テーマ

『ふたりのビッグショー』(NHK)より

26.ウハウハ イヒイヒ ドッチラケ / 二葉百合子

『ウゴウゴルーガ「みずいろぞうさん」』(CX)より

27.星空のトランペット〜愛のセレナーデ〜森と湖のテーマ

『ウゴウゴルーガ「みずいろぞうさん」』(CX)より

大枚はたいて超レア盤CDを購入したのに収録されてしまいました。悔しいけれど目出度いことです。

『ウハウハ イヒイヒ ドッチラケ(Single)』 にはカラオケも入っています。

28.ふるさと皆様劇場オープニングテーマ

『ふるさと皆様劇場』(NHK)より

『NHKアーカイブス』でも聴くことが出来る。(『土曜特集 ふるさと皆様劇場』の画像をクリックすると動画再生が始まります)

30.ズームイン!!SUPERオープニングテーマ

『ズームイン!!SUPER』(NTV)より

放送開始前の番宣で、泰先生ご自身が張りきって作ったので期待してくださいというような意味のことをおしゃっていたのを思い出す。

このVer.は先生らしからぬ軽妙かつおしゃれな感じで、エンディングに使われていたようである。はたして先生はこのVer.のことをおしゃっていたのだろうか?

2001年10月1日早朝、MDデッキをスタンバイして初放送のオープニングタイトル曲を録音したのを昨日のように思い出す。

今回、オープニングタイトル曲は未収録となったので、当時の録音が貴重な個人用ライブラリ音源として生きることになった。

『月刊エレクトーン 2006年7月号』に『ズームイン!!SUPER』の楽譜が掲載されており

https://www.youtube.com/watch?v=_Hl98S6qKQ0

このエレクトーン演奏の中にOPタイトルと酷似した部分があり、『ズームイン!!朝!』1998年再演奏Ver.と雰囲気が似ている。

私はこのエレクトーン譜の元になったVer.のスタジオ録音版が存在し、その一部がOPタイトルに使われたのではないかと思っているのだが、一般人には確認することもできません。

31.てるてる家族オープニングテーマ*

『てるてる家族』(NHK)より

こちらにも、様々な種類の楽曲を聴くことが出来る、サービス精神の詰まったアルバム

『てるてる家族 オリジナルサウンドトラック』があるので、是非お聴きいただきたい。

ただし、コピーコントロールCDなので、機器によっては再生できない可能性があります。

泰先生は作曲のみの参加で労力のかかる編曲はされていません。

晩年に近く、かなりお体が弱っていたのだろうと思われます。

32.お昼ですよ!ふれあいホール オープニングテーマ / バニラムード

『お昼ですよ!ふれあいホール』(NHK)より

33.<ボーナス・トラック>

JRA重賞レースファンファーレ

34.<ボーナス・トラック>

インファントの娘* / ザ・ピーナッツ

(東宝『モスラ』挿入歌)

35.<ボーナス・トラック>

歌謡ベスト10 オープニングテーマ

『コーセー化粧品 歌謡ベスト10』(TFM)より

36.<ボーナス・トラック>

Sound Sticker(Swing)

『コーセー化粧品 歌謡ベスト10』(TFM)より

37.<ボーナス・トラック>

Sound Sticker(Soul)

『コーセー化粧品 歌謡ベスト10』(TFM)より

38.<ボーナス・トラック>

歌謡ベスト10 エンディングテーマ

『コーセー歌謡ベスト10』(TFM)より

OP、ED、Sound Stickerとは完璧ですね。

『午後は◯◯おもいッきりテレビ』と『ズームイン!!SUPER』にこの完璧収録主義を貫いてほしかったですね!

あと、「Sound Sticker(Soul)」は大滝詠一からリスペクトを受けたのかもしれませんね。

惜しくも今回収録が見送られた楽曲も、今後、何らかの機会に日の目を見ることになればと願って止みません。

泰先生は『てるてる家族』以外にもテレビドラマの主題曲を担当していましたが、今回は未収録でした。

更に映画音楽の担当も多数されていましたが、CD化されていない楽曲も多くあるので、併せてのCD化を願ってやみません。

最後になりましたが、このCDを世に送り出して下さった宮川禮子さんと関係者の皆様、本当に有難うございました。