大阪市立美術館で、アメリカ有数の浮世絵コレクションが大挙して日本にやってきた「メアリー・エインズワース浮世絵コレクション」展が行われています。フェノロサやビゲローと異なり聞き慣れないコレクターの名前ですが、“さすがはアメリカ有数”と感じさせるほど展示内容が充実しています。

- メアリー・エインズワースは1906(明治39)年に初来日して以降蒐集を始めたアメリカ人女性

- 浮世絵全盛期のフルカラーの錦絵だけでなく、初期の墨摺絵や紅絵の充実が最大の特徴

- 版画ながらも世界で一点だけの作品も多く、研究者の間では早くからコレクションは知られていた

- 日本初の里帰り展、保存状態もよく、初摺の初々しい発色を楽しめるまたとない機会

アメリカの日本美術コレクションは浮世絵にかかわらず、とにかく保存状態がよいことに驚かされます。国外流出という負の側面と、安全な保管という正の側面は表裏一体だとあらためて感じさせてくれる展覧会です。

青空に映える大阪市立美術館とあべのハルカス

メアリー・エインズワース浮世絵コレクションを所蔵するオーバリン大学アレン・メモリアル美術館は、ニューヨークとシカゴのほぼ中間に位置するオハイオ州にある名門大学にある美術館です。卒業生には俳優・映画監督のオーソン・ウェルズや駐日大使のエドウィン・ライシャワーらがいます。

メアリー・エインズワースもオーバリン大学OGです。1950年に彼女が亡くなる際に、浮世絵コレクション1500点以上が多くの日本の古書とともに大学に遺贈されました。

展覧会は主に作品の制作順に構成されています。線の描写はより繊細に、色はフルカラーにと、浮世絵版画制作の技術的進歩がとてもよくわかります。それだけこのコレクションからは、浮世絵の流れをきちんと俯瞰することができます。なお展示品には肉筆浮世絵は含まれず、すべて版画です。

【展覧会公式サイト】 ご紹介した作品の画像の一部が掲載されています

浮世絵の祖と呼ばれ、江戸で天和年間(1681-1684)頃に活躍した菱川師宣(ひしかわもろのぶ)の作品から展覧会は始まります。師宣は「見返り美人」に代表される肉筆浮世絵のイメージが強く、版画を見られる機会はなかなかありません。

風俗画として流行し始めていた肉筆浮世絵はいかんせん高価なため、安価で大量に制作できる版画は、墨一色で摺った最もシンプルな「墨摺絵(すみずりえ)」から製作が始まります。彫師や摺師の技術がまだ発達していなかったのでしょう、師宣「低唱の後」からは線や模様の描写はシンプルながらも、かえって古風な趣が伝わってきます。

師宣の展示作品には、後生になって彩色された作品も含まれます。墨一色の作品からも、花見など娯楽を愉しむ人々の様子が生き生きと伝わってきます。世界でも日本にしかなかったフルカラーの安価な芸術品の原点を今に伝える作品です。

人間の欲望が版画の色と線を際限なく美しくした

浮世絵は、人間の欲望に火を付け、ととどまるところを知らなくなったコトの典型です。墨摺絵の人気が高まると、当然「色が付いている方がよい」となっていきます。元禄年間(1688-1704)頃には筆で顔料を彩色した丹絵(たんえ)、享保年間(1716-1736)頃には筆で絵の具を彩色した紅絵(べにえ)とエスカレートしていきます。色は赤が多いですが、黄色や緑色もあります。

鳥居清倍(とりいきよます)「雪中傘を差す遊女と侍女」や奥村政信(おくむらまさのぶ)「鏡を見る美人」はこの時代の典型作です。繊細な線を彫って摺る技術に進歩が見られ、人物の艶っぽさがより強調されるようになっています。

紅絵は人気を博したものの、手彩色で手間がかかり安価な供給が難しくなっていきます。古今東西、必要は発明の母です。延享年間(1744-1748)頃に、異なる色を印刷する紅摺絵(べにずりえ)が登場します。

色の数だけ同じ紙に摺る際に、紙の位置がずれない目安となる見当(けんとう)が考案されたことで大きく進歩した技術です。見当は現代の印刷用語ではトンボと呼ばれ、「見当を付ける」の語源となったとも考えられています。

紅摺絵は、色を重ね刷りして複雑な色合いを出すのではなく、インキの原色を摺るだけでした。紙質も低い作品が多く、発色のよさでは紅絵に劣る傾向も見られます。質素倹約の八代将軍・吉宗の時代の空気を現しているのでしょう。

鈴木春信が浮世絵の黄金時代の幕を開ける

鈴木春信(すずきはるのぶ)の役者絵「もんがく上人 市川団十良 平の清もり 沢村宗十良」は紅摺絵の典型です。色彩の鮮やかさはありませんが、人気役者のオーラが伝わってくるようなしっかりした線の表現が注目されます。版画のため複数現存することが珍しくない浮世絵にあって、世界で他に存在が確認されていない“一品モノ”です。

明和年間(1764-1772)になると、流行していた絵暦(えごよみ)、現在のカレンダーの絵柄の制作のために多色刷りの錦絵(にしきえ)が登場します。紙や絵の具の進歩もあって錦織物のように美しいことから、この名が付いたと言われています。鈴木春信は絵暦の売れっ子絵師で、錦絵の祖と呼ばれるのはこうした所以です。

春信「六玉川「調布の玉川」」は、最初期の錦絵作品です。女性の清楚な表情を描かせれば右に出る者はいないと呼ばれる“マジック“が、この作品にもはっきりと見て取れます。

春信の次の世代である鳥居清長(とりいきよなが)「松風村雨(汐汲み)」は、同じく展示されている同名の春信作品を模して描いた作品です。春信作品と見比べてみてください。偉大な先輩から画風を学ぼうとしている“オマージュ“が感じられます。

錦絵初期の鈴木春信/鳥居清長に、全盛期の喜多川歌麿/東洲斎写楽/葛飾北斎/歌川広重を加えた六大浮世絵師による作品が見事に揃っています。美人絵/役者絵/名所絵と浮世絵の黄金時代を飾る作品の連発は圧巻です。

18c後半の世界初のフルカラー印刷が西洋人を驚かせた

浮世絵が明治時代に西洋人を魅了したのは、日本的な描写だけではありません。自分たちの社会にはなかったフルカラー印刷を庶民が楽しめていたことにも驚いたのです。しかも不要になった浮世絵は、昭和の頃まで古新聞のように“包装紙”として使われていたほどありふれていたのです。

エインズワースも、浮世絵とそれを生み出した日本社会に驚いた一人であることは間違いありません。一般的に浮世絵コレクションは、フルカラーで美しく、かつ製作年代が新しく大量に流通していた錦絵が中心となります。一方エインズワースのコレクションは、初期の作品の充実が最大の特徴です。

母国アメリカに先駆けたフルカラー印刷がどのようにして生み出されていったのか。こうした興味が初期の作品を積極的に蒐集した大きな要因になったのでは、と個人的には感じています。

歌麿の美人絵の中で「婦人相学十躰 面白キ相」が、個性的な作品として目に付きます。おそらく就寝前に襦袢姿で鏡を見ている様子と考えられます。黒髪とお歯黒を強調するためでしょう、柄のない襦袢の淡色と黒の二色刷りで表現されています。フルカラーの錦絵の中が並ぶ中でとても斬新な色遣いです。

広重の著名作「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」では、橋の対岸に二艘の舟が追加された珍しいバージョンも展示されています。エインズワースのコレクションの半数を広重が占めることもあり、日本の画商を驚かせるような審美眼を持っていた女性でしょう。

新世界から美術館へは天王寺動物園の回廊を通って辿りつける

鑑賞し終わると、蒐集のバランスの良さ、希少価値のある作品、保存状態の良さ、とコレクションのレベルの高さを強く印象づけられます。日本美術が、アメリカに渡ったことで大切に守られてきたことに感謝の念をも感じる展覧会です。

こんなところがあります。

ここにしかない「空間」があります。

大勢いすぎて混乱する浮世絵師の理解にぴったり

________________

<大阪市天王寺区>

大阪市立美術館

特別展

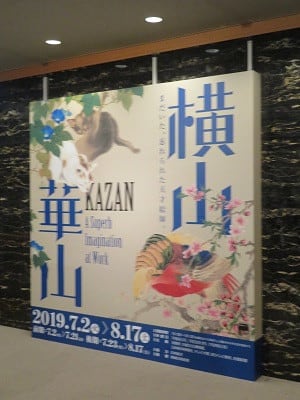

オーバリン大学 アレン・メモリアル美術館所蔵

メアリー・エインズワース浮世絵コレクション -初期浮世絵から北斎・広重まで

【美術館による展覧会公式サイト】

主催:大阪市立美術館、毎日新聞社、MBS

会期:2019年8月10日(土)~9月29日(日)

原則休館日:月曜日

入館(拝観)受付時間:9:30~16:30

※会期中に展示作品の入れ替えは原則ありません。

※この展覧会は、2019年5月まで千葉市美術館、2019年7月まで静岡市美術館、から巡回してきたものです。

※この展覧会は、今後他会場への巡回はありません。

※この美術館は、コレクションの常設展示を行っていますが、企画展開催時のみ鑑賞できます。

◆おすすめ交通機関◆

JR・大阪メトロ「天王寺駅」、近鉄「大阪阿部野橋」駅、阪堺電車「天王寺駅前」駅下車

各駅から天王寺公園内を通って徒歩5~10分

JR大阪駅から一般的なルートを利用した平常時の所要時間の目安:25分

JR大阪駅(梅田駅)→大阪メトロ御堂筋線→天王寺駅

【公式サイト】 アクセス案内

※この施設には駐車場はありません。有料の天王寺公園地下駐車場が利用できます。

※駐車場不足により、健常者のクルマによる訪問は非現実的です。

________________

→ 「美の五色」とは ~特徴と主催者について

→ 「美の五色」 サイトポリシー

→ 「美の五色」ジャンル別ページ 索引 Portal