JR伊丹駅から南の方です。

丸岡城址です。

有岡城跡は、猪名川の西岸、伊丹段丘東縁部の一角に位置します。

もとは伊丹氏が南北朝時代から戦国時代にかけて伊丹城を築いていたところです。

天正2年(1574年)、織田信長の武将荒木村重が伊丹氏にかわって伊丹城に入城し、城の名を有岡城と改めて、大改造をおこなったそうです。

城だけでなく、侍町と町屋地区をも堀と土塁で囲んだ惣構の城としての価値を認められ、昭和54年12月に国の史跡に指定されましたとあります。

礎石建物跡です。

懐古園の石碑です。

ここの土地の所有者が城跡が朽ちていくのを惜しみ修復しようとしたが果たせず亡くなったのでその未亡人が碑を建ててお祀りをしたと書かれています。

有岡城主だった荒木村重の事が書かれています。

伊丹郷町の大溝跡です。

説明板です。

伊丹郷町は江戸時代にこのあたりで栄えた酒造の街で、その頃に酒蔵の排水を流す用途で用いられた溝跡です。

大溝は有岡城時代は堀であった様です。

猪名野神社です。

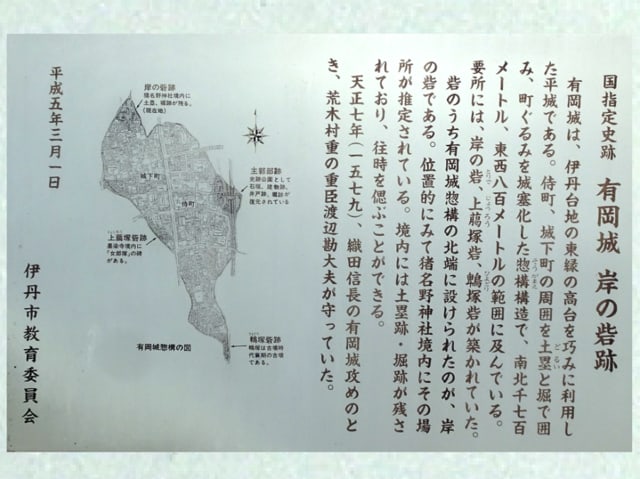

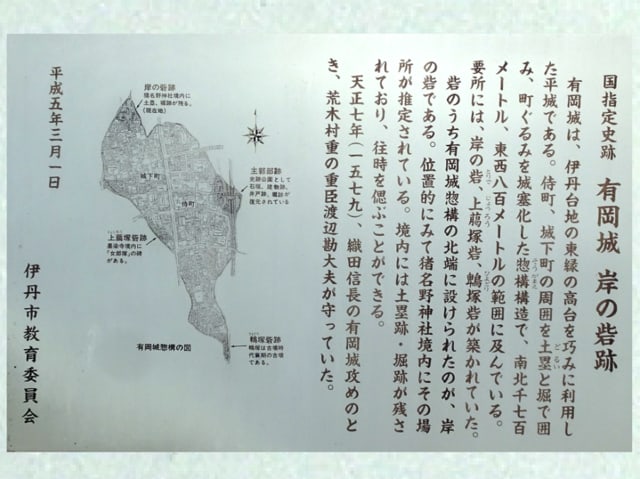

ここに有った説明です。

有岡城・岸の砦跡とあります。

南北1.7km、東西800mという巨大な総構だったようです。

境内には土塁跡・堀跡が残されています。

お酒の町なので、伊丹商工プラザには、この様な展示がありました。

お酒の屋台が出ていて、昼間からお酒が飲めます。

良い町ですね。

丸岡城址です。

有岡城跡は、猪名川の西岸、伊丹段丘東縁部の一角に位置します。

もとは伊丹氏が南北朝時代から戦国時代にかけて伊丹城を築いていたところです。

天正2年(1574年)、織田信長の武将荒木村重が伊丹氏にかわって伊丹城に入城し、城の名を有岡城と改めて、大改造をおこなったそうです。

城だけでなく、侍町と町屋地区をも堀と土塁で囲んだ惣構の城としての価値を認められ、昭和54年12月に国の史跡に指定されましたとあります。

礎石建物跡です。

懐古園の石碑です。

ここの土地の所有者が城跡が朽ちていくのを惜しみ修復しようとしたが果たせず亡くなったのでその未亡人が碑を建ててお祀りをしたと書かれています。

有岡城主だった荒木村重の事が書かれています。

伊丹郷町の大溝跡です。

説明板です。

伊丹郷町は江戸時代にこのあたりで栄えた酒造の街で、その頃に酒蔵の排水を流す用途で用いられた溝跡です。

大溝は有岡城時代は堀であった様です。

猪名野神社です。

ここに有った説明です。

有岡城・岸の砦跡とあります。

南北1.7km、東西800mという巨大な総構だったようです。

境内には土塁跡・堀跡が残されています。

お酒の町なので、伊丹商工プラザには、この様な展示がありました。

お酒の屋台が出ていて、昼間からお酒が飲めます。

良い町ですね。