Isn’t It Romantic / The Charlie Byrd Trio

チャーリーバードというとスタンゲッツと共演したアルバム、「ジャズサンバ」が有名だ」。

スタンゲッツはアストラッドジルベルトやジョアンジルベルトとの共演など、一連のアルバムでボサノバブームをブレークさせ、自らの復活のきっかけを作った。

復活したゲッツは再びストレートアヘッドなジャズに回帰していった。ゲッツにとって、ボサノバはあくまでも復帰に向けた素材のひとつであったにすぎない。もちろんボサノバアルバムはセールス的には大成功し、多くの印税を得たという余禄は大きかった。

このボサノバブームに貢献したのはゲッツ一人の力ではなく、チャーリーバードを始めとした共演したミュージシャンの協力があったのはいうまでもない。しかし、共演者は印税の配分では不利益を被ったという。特にバードは、自らウディハーマンオーケストラに加わって南米をツアーして現地の音楽を体感し、ボサノバのサンプルを自ら演奏しゲッツにそのテープを送ったのが、アルバム制作のきっかけであった。

ゲッツがイメージを膨らませてクリードテイラーに話を持ち掛けアルバムが生まれたのだから、アイディアをパクられて終わったのではバードとしては面白くない。後に、ゲッツとレーベルのオーナーMGMを相手取り訴訟を起こし、適切な印税の配分を得たという。ボサノバブームを起こす立役者の一人であるバードは、とりあえずこのアルバムに関しては金銭的にも適正な評価を受けたことになる。

その当時バードが所属していたのはリバーサイドレーベル。こちらでもボサノバアルバムを出したが、必ずしもヒットはしなかった。玄人好みが多いアルバムを作っていたリバーサイドは必ずしも商業的には上手くいっていなかった。いいアルバムを作りながら1965年には倒産してしまう。

両レーベルのプロデューサーであるクリードテイラーとオリンキープニュースの力量の違いが明らかになった。世の中お金がすべてではないが、お金が回らなければ何事も続かないというのも現実だ。

そのアルバムのせいでチャーリーバードはボサノバが得意なギタリストと思われがちだ。しかし、晩年のコンコルドレーベルでの活動では、自らのトリオだけでなく共演者を替えながらボサノバだけでなくクラシックギターからジャズまでなんでもこなすオールラウンドプレーヤーということが分かる。ボサノバが得意で同じようにアコースティックギター一本で活動を続けたローリンドアルメイダと対比されることもあるが、ジャズギターという点ではバードが勝っていると思う。

ローリンドアルメイダがブラジル生まれであったのに対して、チャーリーバードはアメリカ生まれ。バードが得意とするボサノバのプレーはどこで身に付けたか?

第2次世界大戦中、バードはヨーロッパにいた。フランスで地元のミュージシャンと共演していたが、その中にジャンゴラインハルトがいた。そして彼の影響を大きく受けたという。

ボサノバはジャズとサンバの融合といわれるが、ギターに関していえば、ジャンゴラインハルの原点であるジプシー音楽、そしてヨーロッパの伝統ともいえるクラシックの影響を受けている。バードは若い頃からボサノバが生まれる環境の真っ只中に居たことになる。

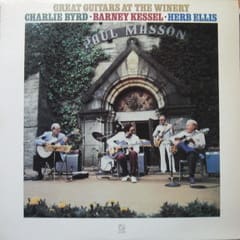

70年代に入ってコンコルドレーベルに加わってすぐに、グレートギタースというグループに参加した。ここではバニーケッセルとハーブエリスというバリバリのバップオリエンテッドなギターの2人との共演を通じ、自然とジャズギターのエッセンスの影響も受けたと思われる。キャリアだけを見ると、これで何でもこなせる完全なハイブリットギタリストの完成ということになる。

このバードの自らのトリオは、共演者の影響を受けずに完全に自分のスタイルでの演奏が可能になる。兄のジョーバード、そしてドラムのチャックリグスとのコンビも長く続いたの。3人の呼吸もピッタリだ。その3人でどんなアルバムを作るかというとプロデューサーの腕次第となる訳だが・・。

このアルバムではオーナーのカールジェファーソンは総合監修で、アルバムの直接のプロデュースはチャーリーバード自身。コンコルドのミュージシャンがプロデュースを行うアルバムはかなり自由度が高く、多くの場合自らが一番作ってみたいアルバムということになる。

今回の結論は「スタンダード集」。ジャズはスタンダードに始まり、スタンダードに終わるともいわれているが、このアルバムで選ばれているのは、いわゆるスタンダードの中のスタンダードともいえるリチャードロジャースを中心とした30年代40年の歌物が中心。

アコースティックギターによるスインギーな演奏が並ぶ。ボサノバギターのイメージは無い。コンコルドレーベルには珍しく、再発CDではLPには未収録の3曲が追加されている。録音では調子も上がって、予定曲以外も続いたということだろう。

1. Isn't It Romantic? Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:29

2. I Could Write a Book Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:00

3. Cheek to Cheek Irving Berlin 4:27

4. The Very Thought of You Ray Noble 3:21

5. Thou Swell Lorenz Hart / Richard Rodgers 2:48

6. One Morning in May Hoagy Carmichael / Mitchell Parish 3:01

7. I Didn't Know What Time It Was Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:49

8. There's a Small Hotel Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:01

9. Someone to Watch Over Me George Gershwin / Ira Gershwin 3:46

10. I Thought About You Van Heusen / Johnny Mercer 3:36

Charlie Byrd (g)

Joe Byrd (b)

Chuck Riggs (ds)

Produced by Charlie Byrd

Engineer : A.T. Michael MacDonald

Recorded at Classic Sound Production, New York City, March 1984

Originally released on Concord CJ-252

チャーリーバードというとスタンゲッツと共演したアルバム、「ジャズサンバ」が有名だ」。

スタンゲッツはアストラッドジルベルトやジョアンジルベルトとの共演など、一連のアルバムでボサノバブームをブレークさせ、自らの復活のきっかけを作った。

復活したゲッツは再びストレートアヘッドなジャズに回帰していった。ゲッツにとって、ボサノバはあくまでも復帰に向けた素材のひとつであったにすぎない。もちろんボサノバアルバムはセールス的には大成功し、多くの印税を得たという余禄は大きかった。

このボサノバブームに貢献したのはゲッツ一人の力ではなく、チャーリーバードを始めとした共演したミュージシャンの協力があったのはいうまでもない。しかし、共演者は印税の配分では不利益を被ったという。特にバードは、自らウディハーマンオーケストラに加わって南米をツアーして現地の音楽を体感し、ボサノバのサンプルを自ら演奏しゲッツにそのテープを送ったのが、アルバム制作のきっかけであった。

ゲッツがイメージを膨らませてクリードテイラーに話を持ち掛けアルバムが生まれたのだから、アイディアをパクられて終わったのではバードとしては面白くない。後に、ゲッツとレーベルのオーナーMGMを相手取り訴訟を起こし、適切な印税の配分を得たという。ボサノバブームを起こす立役者の一人であるバードは、とりあえずこのアルバムに関しては金銭的にも適正な評価を受けたことになる。

その当時バードが所属していたのはリバーサイドレーベル。こちらでもボサノバアルバムを出したが、必ずしもヒットはしなかった。玄人好みが多いアルバムを作っていたリバーサイドは必ずしも商業的には上手くいっていなかった。いいアルバムを作りながら1965年には倒産してしまう。

両レーベルのプロデューサーであるクリードテイラーとオリンキープニュースの力量の違いが明らかになった。世の中お金がすべてではないが、お金が回らなければ何事も続かないというのも現実だ。

そのアルバムのせいでチャーリーバードはボサノバが得意なギタリストと思われがちだ。しかし、晩年のコンコルドレーベルでの活動では、自らのトリオだけでなく共演者を替えながらボサノバだけでなくクラシックギターからジャズまでなんでもこなすオールラウンドプレーヤーということが分かる。ボサノバが得意で同じようにアコースティックギター一本で活動を続けたローリンドアルメイダと対比されることもあるが、ジャズギターという点ではバードが勝っていると思う。

ローリンドアルメイダがブラジル生まれであったのに対して、チャーリーバードはアメリカ生まれ。バードが得意とするボサノバのプレーはどこで身に付けたか?

第2次世界大戦中、バードはヨーロッパにいた。フランスで地元のミュージシャンと共演していたが、その中にジャンゴラインハルトがいた。そして彼の影響を大きく受けたという。

ボサノバはジャズとサンバの融合といわれるが、ギターに関していえば、ジャンゴラインハルの原点であるジプシー音楽、そしてヨーロッパの伝統ともいえるクラシックの影響を受けている。バードは若い頃からボサノバが生まれる環境の真っ只中に居たことになる。

70年代に入ってコンコルドレーベルに加わってすぐに、グレートギタースというグループに参加した。ここではバニーケッセルとハーブエリスというバリバリのバップオリエンテッドなギターの2人との共演を通じ、自然とジャズギターのエッセンスの影響も受けたと思われる。キャリアだけを見ると、これで何でもこなせる完全なハイブリットギタリストの完成ということになる。

このバードの自らのトリオは、共演者の影響を受けずに完全に自分のスタイルでの演奏が可能になる。兄のジョーバード、そしてドラムのチャックリグスとのコンビも長く続いたの。3人の呼吸もピッタリだ。その3人でどんなアルバムを作るかというとプロデューサーの腕次第となる訳だが・・。

このアルバムではオーナーのカールジェファーソンは総合監修で、アルバムの直接のプロデュースはチャーリーバード自身。コンコルドのミュージシャンがプロデュースを行うアルバムはかなり自由度が高く、多くの場合自らが一番作ってみたいアルバムということになる。

今回の結論は「スタンダード集」。ジャズはスタンダードに始まり、スタンダードに終わるともいわれているが、このアルバムで選ばれているのは、いわゆるスタンダードの中のスタンダードともいえるリチャードロジャースを中心とした30年代40年の歌物が中心。

アコースティックギターによるスインギーな演奏が並ぶ。ボサノバギターのイメージは無い。コンコルドレーベルには珍しく、再発CDではLPには未収録の3曲が追加されている。録音では調子も上がって、予定曲以外も続いたということだろう。

1. Isn't It Romantic? Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:29

2. I Could Write a Book Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:00

3. Cheek to Cheek Irving Berlin 4:27

4. The Very Thought of You Ray Noble 3:21

5. Thou Swell Lorenz Hart / Richard Rodgers 2:48

6. One Morning in May Hoagy Carmichael / Mitchell Parish 3:01

7. I Didn't Know What Time It Was Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:49

8. There's a Small Hotel Lorenz Hart / Richard Rodgers 3:01

9. Someone to Watch Over Me George Gershwin / Ira Gershwin 3:46

10. I Thought About You Van Heusen / Johnny Mercer 3:36

Charlie Byrd (g)

Joe Byrd (b)

Chuck Riggs (ds)

Produced by Charlie Byrd

Engineer : A.T. Michael MacDonald

Recorded at Classic Sound Production, New York City, March 1984

Originally released on Concord CJ-252

| Isn't It Romantic |

| クリエーター情報なし | |

| Concord Records |