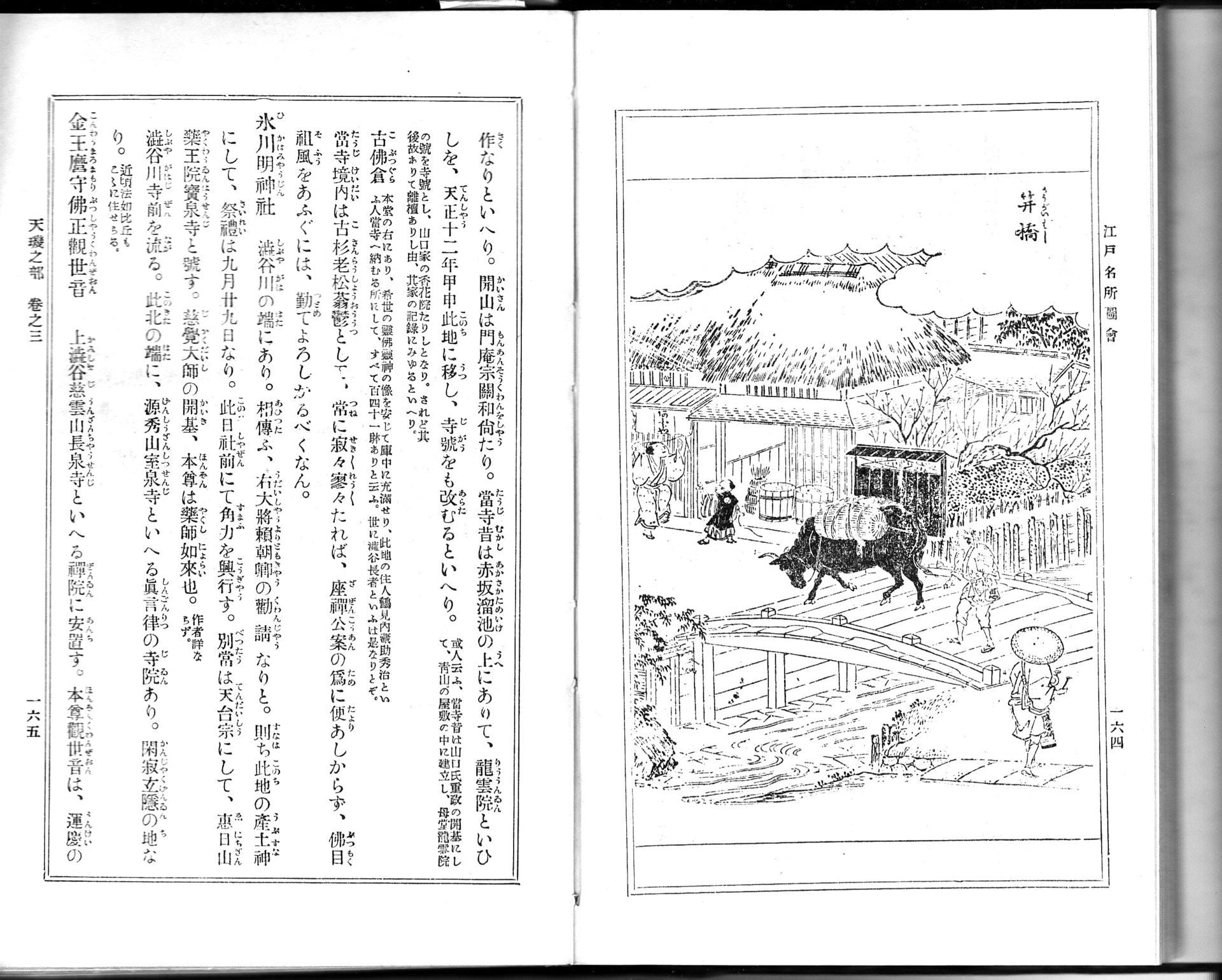

上の画像は「江戸名所圖會」の翻刻版の笄橋の画像です。

笄は、平安時代中期(承平931~938)に編纂された「和名類聚抄 」の「加美賀岐(かみかき)」というものではないかといわれています。

名前のとおり髪をかき上げるもので、鬢(びん・耳ぎわの毛)を整える用具としてあります。

その後、「宇津保物語」や「源氏物語」には、笄という言葉が出てくるそうです。

ですから、10世紀後半には笄という言葉が成立していたことになります。

鎌倉時代の「十訓抄」に

行成少しも騒がずして 主殿司を召して 冠取りて参れとて 冠して 守刀より笄抜き出だして 鬢かいつくろひて 居直りて

いかなることにて候ふやらん たちまちにかうほどの乱罰にあづかるべきことこそ おぼえ侍らね

そのゆゑを承りて のちのことにや侍るべからんと ことうるはしく言はれけり 実方はしらけて 逃げにけり

中世の貴族や武士は守刀や腰刀に笄を差し込んで、鬢のほつれを直すのに使っていたようです。

そのころ女性も笄を持ち歩いていたようです。

室町時代、宮中で女性が下げ髪を笄で巻き付け上に上げたことから、笄髷(こうがいまげ)といわれる女髷の系列が生まれます。

ここで、笄が整髪用具から髪飾りへと変化をしていくわけです。

ですから江戸期には、笄が付いているか女髷だからといってすべてが笄髷系の女髷とは限らないのです。

笄髷のおもなものは、京都の舞妓さんが芸妓になる前に結う先笄(さっこう)や京阪で流行した年配の女性の両輪(りょうわ)などです。

男性用の笄は、三所物(みところもの)として発達していきます。

刀剣外装金具のうち、小柄(こづか・侍が敵に投げる)、笄、目貫(めぬき・刀と柄を止める釘)の三種類を三所物といい、桃山時代から江戸時代にかけて打刀(うちがたな・現在の普通に刀と呼ばれるもの)に付けるようになりました。

江戸時代の大小拵(こしらえ)では大には三所物をつけ、小には笄以外の二つがつけられました。

刀に付属したからといって武器になったわけではなく、髪をかく道具としてまた耳かきとして使われたようです。

さて話は戻ります。

源経基は応和元年(961年)に亡くなっていますので、笄の名称が生まれた頃です。

その頃の笄は整髪用品・・・・・・こんなものを自分の身の証に渡したのでしょうか?

一説には、烏帽子を留めるものを渡したとありますが、烏帽子留には笄という別称はないようです。

笄一つでいろいろ楽しめますね。

笄は、平安時代中期(承平931~938)に編纂された「和名類聚抄 」の「加美賀岐(かみかき)」というものではないかといわれています。

名前のとおり髪をかき上げるもので、鬢(びん・耳ぎわの毛)を整える用具としてあります。

その後、「宇津保物語」や「源氏物語」には、笄という言葉が出てくるそうです。

ですから、10世紀後半には笄という言葉が成立していたことになります。

鎌倉時代の「十訓抄」に

行成少しも騒がずして 主殿司を召して 冠取りて参れとて 冠して 守刀より笄抜き出だして 鬢かいつくろひて 居直りて

いかなることにて候ふやらん たちまちにかうほどの乱罰にあづかるべきことこそ おぼえ侍らね

そのゆゑを承りて のちのことにや侍るべからんと ことうるはしく言はれけり 実方はしらけて 逃げにけり

中世の貴族や武士は守刀や腰刀に笄を差し込んで、鬢のほつれを直すのに使っていたようです。

そのころ女性も笄を持ち歩いていたようです。

室町時代、宮中で女性が下げ髪を笄で巻き付け上に上げたことから、笄髷(こうがいまげ)といわれる女髷の系列が生まれます。

ここで、笄が整髪用具から髪飾りへと変化をしていくわけです。

ですから江戸期には、笄が付いているか女髷だからといってすべてが笄髷系の女髷とは限らないのです。

笄髷のおもなものは、京都の舞妓さんが芸妓になる前に結う先笄(さっこう)や京阪で流行した年配の女性の両輪(りょうわ)などです。

男性用の笄は、三所物(みところもの)として発達していきます。

刀剣外装金具のうち、小柄(こづか・侍が敵に投げる)、笄、目貫(めぬき・刀と柄を止める釘)の三種類を三所物といい、桃山時代から江戸時代にかけて打刀(うちがたな・現在の普通に刀と呼ばれるもの)に付けるようになりました。

江戸時代の大小拵(こしらえ)では大には三所物をつけ、小には笄以外の二つがつけられました。

刀に付属したからといって武器になったわけではなく、髪をかく道具としてまた耳かきとして使われたようです。

さて話は戻ります。

源経基は応和元年(961年)に亡くなっていますので、笄の名称が生まれた頃です。

その頃の笄は整髪用品・・・・・・こんなものを自分の身の証に渡したのでしょうか?

一説には、烏帽子を留めるものを渡したとありますが、烏帽子留には笄という別称はないようです。

笄一つでいろいろ楽しめますね。