北ユーラシアの歴史

貂主の国

遅ればせながらがんばれ秋山郷

日本海側でたいへんな大雪になっているのは見ていたつもりだったけれども

栄村とか津南町とかいう地名だったのですっかり聞き流していました。

大雪で孤立してしまっていたのは秋山郷だったのですね。だめだ>自分

秋山郷はかの「北越雪譜」で有名な、代表的な豪雪地帯。

北越雪譜で取り上げられている雪国ならではの多彩なエピソードの中には

対岸の沿海州等北方世界と共通するものも含まれていたりして、

まさにこの辺りが「貂主の国」世界の最南端地帯であることを

感じさせてくれます。

いつかは冬の秋山郷に行ってみたいと思っていましたが、それが

こんなことになっているとは。

一日も早い交通の回復を祈っています。

栄村とか津南町とかいう地名だったのですっかり聞き流していました。

大雪で孤立してしまっていたのは秋山郷だったのですね。だめだ>自分

秋山郷はかの「北越雪譜」で有名な、代表的な豪雪地帯。

北越雪譜で取り上げられている雪国ならではの多彩なエピソードの中には

対岸の沿海州等北方世界と共通するものも含まれていたりして、

まさにこの辺りが「貂主の国」世界の最南端地帯であることを

感じさせてくれます。

いつかは冬の秋山郷に行ってみたいと思っていましたが、それが

こんなことになっているとは。

一日も早い交通の回復を祈っています。

コメント ( 2 ) | Trackback ( 0 )

ツラン民族圏

| 陰謀と幻想の大アジア平凡社このアイテムの詳細を見る |

かつて日本とアジア大陸、ユーラシア大陸との間の距離は今よりも近しいものであった。

それは日清・日露戦争、シベリア出兵という形を取って庶民の生活に否応なく

入り込んできたり、白系ロシア人の亡命や中国の革命運動との関わりや

朝鮮半島の併合といった、直接・間接取り混ぜた良くも悪くも”リアル”な

関係であった。

対米事大主義に陥った戦後外交政策と、一種の暗黒大陸であったソ連や

共産中国、緩衝地帯としての朝鮮半島という存在を対外認識の初期値として

与えられ育ってきた戦後生まれの世代にとっては、”大陸”は文字通りの

彼岸であったが、冷戦体制の崩壊後徐々にリアルな存在へと変貌を遂げている。

とはいえそれでもまだ昔に比べて大陸が身近かどうかは疑わしい。

「陰謀と幻想の大アジア」で海野氏が指摘しているように、20世紀の前半は

今よりももっと大陸と日本の関係は深かったのではないか。

いずれここでも取り上げたいと思っているが、シベリアタタール出身の

イスラム教指導者が、モスクワでのロシア革命期の政争に敗れた後、

日本の有力政治家や右翼の大家を焚き付けて汎イスラム運動に日本を

巻き込もうとしたり、ロシアから亡命してきた在日ムスリムコミュニティの

中でバシキール出身者とタタール出身者とが対立の火花を散らした時代が

かつてこの日本にあったのだ。

「陰謀と幻想の大アジア」は「当時の日本が大陸をどう読み下したか」を

軸としているために表立った主題は日本から大陸にベクトルが向いているが、

現代と往時との最大の相違点を見出すならば、大陸から日本へのベクトルの

向きこそが焦点を当てられるべきであろう。

日露戦争で始まった20世紀、その前半において、大陸側から日本への

働きかけは今よりもずっと大きかった。けっして日本からの一方的な

働きかけだけがあったわけではない。

当時ムスリム社会において発行された「日本の天皇は実はムスリムである」

とする「ミカド・ナーメ」の存在、アルタイの山中で起きたブルハン信仰を

基にした民族運動であるブルハニズムにおける日本の天皇への言及など、

およそ日本の政策とは関係のないところにまで「幻想の大日本」の波紋は

広がっている。それだけ日露戦争のインパクトは大きかったということなの

だろう。

そうした日本が予期しなかったプレゼンスの増大が「陰謀と幻想の大アジア」の

基層としてまず存在していた、ということを理解した上で、初めて本書で

取り上げられている事象の本当の意味が見えてくるといえよう。

日本近現代史の枠内で語られる本書と対になる、世界史の枠で語られた

「陰謀と幻想の大日本」が求められるところである。

上海条約機構が中央アジアをその領域内に取り込もうとしている今日に

おいて、20世紀前半のユーラシア大陸における日本のプレゼンスのあり方が

どのようなものであったのかを再確認することは意味のあるものであろう。

| ツラン民族圏龍吟社昭和17年1月1日発行 |

さて、「陰謀と幻想の大アジア」で取り上げられているエピソードは多岐に渡る。

対ユダヤ政策やフリーメーソン陰謀史観、太古の昔、日本は世界を統治していた

とする「竹内文書」をはじめとする古史古伝、大本教、イスラム政策、騎馬民族日本征服説、

そして大陸に設置された諸機関を苗床にして構築された戦後日本の学界等々

ネタ的には満漢全席の言葉が相応しい。

いずれのネタもそれだけで本ができるどころかジャンルを構成してしまう程の

大ネタであり、これらを横串で眺めることのできる本書はこの手の話になじみの

なかった人にはもってこいといえる。自分的にはどれもこれも子供の頃から

今に至るどこかの時期ではまったネタばかりなので懐かしささえ覚えながら

読み進んだ。

その中にあってここ貂主の国的に取り上げなくてはならないのが

「ツラニズム」

である。

ツランとは、往時のペルシャで自分達の住まう「イーラーン」の地に

対置して、草原のトルコ諸族の世界を「トゥーラーン」と呼んだことに

ちなむもので、トルコ諸族に加えてモンゴル系諸族やウラル系の諸民族をも

加えた民族集団を指す言葉である。ウラル=アルタイ語族と言い換えた方が

なじみがあるかもしれない。

様々な民族主義運動・反植民地運動が起きた20世紀前半において、

「ウラル=アルタイ語族」という共同体を共通認識として起きた

運動が「ツラニズム」であり、主にハンガリーやフィンランド等で

展開された。汎トルコ運動や汎モンゴル(チベット)運動、

汎イスラム運動といったより大きな諸運動が抗争を繰り広げる中にあって

少々影が薄いようにも思えるが、その構想の対象となる領域の巨大さは

群を抜いている。

フィン=ウゴル系の諸民族の話を追いかけていくと必ず出てくる

今岡十一郎氏、その著作の一つ「ツラン民族圏」を紐解くと、

ツラニズムがどのようなものであったかを知ることができる。

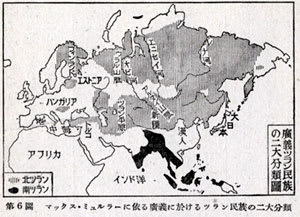

下図は、同書序文に掲載されているツラン民族の分布域である。

ツングース諸族、フィン=ウゴル諸族やサモイェード諸族、さらには

トルコ系のサハ(ヤクート)民族が含まれているために、一部を除いて

北ユーラシアが塗りつぶされている。白抜きされているのも

ロシア人等スラブ諸族の分布域なので、その進出前であれば

本サイトでいうところの北ユーラシアと中央ユーラシアを合わせたものとほぼ重なってしまう。

注目すべきは日本がツラン民族として塗りつぶされていることと、

朝鮮から中央ユーラシアに向けて延びる矢印である。

この矢印を拡大したものが下図となる。

朝鮮→満州→蒙古連盟政府と続いた日本の進出はツラニズム的に

次は東トルキスタンに向かうべきだと主張しているのである。

日本軍部の動きもある時期まではこれをなぞる様に対イスラム政策に

力を入れていた。「if」は歴史の定番だが、日本の主力が南方ではなく

西方に向かっていれば当時半独立状態だった東トルキスタンとの結びつきも

生じていたかも知れない。

そしてこの図が日本がツラン民族であるというカラクリになっている。

即ち、ウラル=アルタイ語族を構成するツングース諸語に日本語が

属しているというものである。「日本ツングース人」という言葉には

衝撃を覚えるが、「日本はウラル=アルタイ語族に属していて云々」という

言説自体は今でも生き残っている位だから驚くことはないのかも知れない。

それよりも、当時日本軍が進出していた華北地域まで「華北ツングース人」

としてツラン民族圏に組み入れられているのは時勢とは言え驚きを

通り越してあきれてしまう。

この本はこうした牽強付会的な部分やツラニズムに関する主張を除いた部分、

即ち北ユーラシアや中央ユーラシアの諸族に関する記述については現在でも

参考にできるので、残念ではある。

北ユーラシアと日本とを結びつけるエピソードとして、戦時下で

このような本を生み出した動きがあったということを記憶にとどめておいて

いただければ幸いである。

【追記】

話を戻して、「陰謀と幻想の大アジア」ではこうした様々な活動の舞台と

なったのが満蒙地帯であり、この地で軍部の支援の下に研究が進られ、

その延長線上に戦後日本の学界の枠組みが乗っていることが繰り返し

示されている。

それはあるいは軍部をも利用したものなのかも知れず、私には評価を下すことが

できないが、このサイトに関連するところで思い当たるものを挙げてみた。

| オロン・スム遺跡調査日記江上波夫山川出版社このアイテムの詳細を見る |  | 大興安嶺探検今西錦司朝日新聞社このアイテムの詳細を見る |

前者は1939年、後者は1942年にそれぞれ挙行された調査の記録である。

また、同書では日本語の起源をタミル語に求める学説に関して「丸善で買った

ドラヴィダ辞典を読んで見つけたのである」としているが、そのさらに元に

なっているのかもしれないものを見つけた。

ツラン民族圏に掲載されていた図だが、ツラン民族の定義をさらに拡張した

ものとなっている。追加されているのは「南ツラン民族」である。

即ち、チベット・ブータン語族、タイ語族、マレー語族、そしてタミル語族に

よって構成される語族である(現在、そんなものはもちろん耳にしない)。

もしも大野の着想のきっかけがこの「マックス・ミューラー」なる学者の

説にあるのだとしたら、その「日本語タミル起源説」もまたツラニズムの

幻想を引きずっているものなのかも知れない。

コメント ( 3 ) | Trackback ( 0 )