(2015.11.07訪問)

先々週 BS11でやっていた京都綾部市の君尾山光明寺の紹介を見ていると、立派な国宝二王門や本堂が映り、インタビ

ューに朴訥と答えられるご住職を拝見して「こりゃ行かねばなんめぇ」と早速、迷車大和路号は京都縦貫道を北に向か

って走っている訳でございます。

念のため、京西山の光明寺ではありません、京都の北部綾部市の光明寺です。どちらもこれから赤い葉っぱで凄いこと

になるお寺には違いがないんですが、こちら今はまだ大丈夫だろうと100キロ越えの道のりをルンルンで走っています。

▼ここまで来たらしめたもの、道なりで光明寺二王門へと云いたいところですが……、

[ 光明寺 ]

●山号 君尾山 (きみおさん)

●寺号 光明寺 (こうみょうじ)

●宗派 真言宗醍醐派 (しんごんしゅうだいごは)

●開基 伝 聖徳太子 (しょうとくたいし)

●開創 伝 推古天皇七年 (599年)

●中興 理源大師聖宝 (りげんだいししょうぽう)

●本尊 十一面千手観音菩薩立像 (秘仏) 三十三年に一度開帳

▲拝観 境内自由 朱印300円 駐車場無料

▲時間 8:00~17:00

▲京都府綾部市睦寄町君尾1-1 電話0773-55-0550

▲綾部西国観音霊場第三十三番

▲JR山陰線「綾部」駅からあやバス上林線、於見市野瀬線で「あやべ温泉前」下車、徒歩30分

京都縦貫道「京丹波わち」ICから国道27号線「山家」交差点を右折、北へ

ココで言い訳なんですが……、

大和路号は何も考えずにボ~と走っていたと思ってください。

二王門下の駐車場に着くべきところ、細いグニャグニャ道をご丁寧にも登山をして上の駐車場へ着いてしまいました。

二王門がない!ウロウロしました。

目の前は本堂へのアプローチ石段、よし先に境内を見ようと云う訳で、終えたあと参拝のお姉さん方に二王門どこです

かと聞くと「このスグ下ですよ」と云う答え。本当にスグ下に二王門の屋根が見えてました。

早速二王門まで下り、また登って行った次第、二王門から参拝したと云うストーリーを捏ち上げ、です。

従って参道口から二王門までの参道情景やお堂の写真はありません。スイマセンネェ。

▼いきなりの二王門(国宝)。三間一戸、八脚楼門、入母屋造、栩葺(とちぶき)。初層両脇奥の間に仁王像安置。

白鳳八年(680年)建立と寺伝。実際は仁治三年(1242年)着工、宝治二年(1248年)建立。

この地にあって凄い立派な楼門です。標高581mの君尾山の中腹と云いますから3~400m位の所、どうしてこれ

だけの建物の建立が可能なのか不思議と思いません?

光明寺縁起 (光明寺パンフから抄出)

寺伝によると千四百年前、推古七年(599年)聖徳太子の創建と伝え、役行者が修験道場として籠られその後、醍醐寺開

祖、理源大師聖宝が秘教大道場として中興したと伝えます。平安から鎌倉期にかけて最も栄え、山上山下七十二坊の大

寺院を形成、その後戦国動乱で二王門を除く諸堂が焼失、数年後再建されたが、天正年間信長の命により明智光秀の攻

撃で焼失衰亡。そのご興隆衰亡繰り返しながら天保七年(1836年)現在の本堂が再建されました。

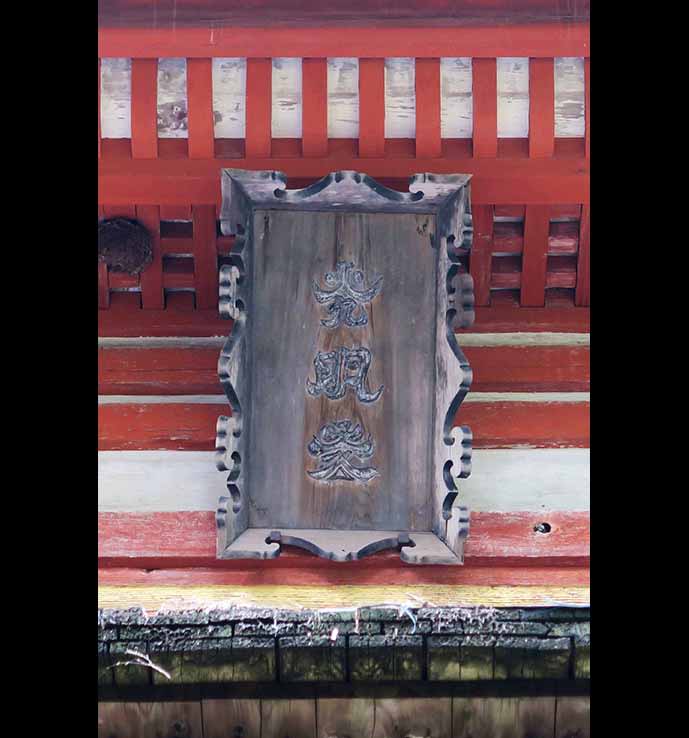

▼寺号光明寺と書かれた二王門扁額。

▼右奥の間の阿形金剛力士。

▼左奥の間の吽形金剛力士。

▼二王門。

▼境内側から見た二王門。

▼これが屋根の栩葺(とちぶき)です。長さ二尺五寸×幅八寸×厚さ八分の栗板四千五百枚を三重に重ねたもの。非常に珍

しい例だそうですよ。

▼だんだん上りの参道ですネ。

▼デッカイ紅葉です。

▼ふと右を見ると板石仏と五輪塔が並んでました。

▼この樹はこれからもっと真っ赤になるんでしょう。

▼八十八体の石仏が安置されてます。文政八年(1825年)に近隣住民の方々が四国霊場の本尊として日々の安寧と繁栄を

祈願して寄進されたと寺伝は述べているそうです。

▼こんな参道が続きます。参拝者はいません。

▼こんな紅葉も。

▼ここを少し上ると、もうすぐ参道石段です。

▼108段の石段、この上が本堂エリア。この左側の駐車場に着いたんです。

▼108段、意味深な石段数です。

▼本堂エリアに着きました。鐘楼の周辺は相当赤みが来てるようです。

▼なかなかキレイですね。うれしいことに人影全くなし。

本堂周辺には人影全くナシなんですが、本堂内から何やら声がしています。幸い入ることが出来たんです。

▼本堂です。桁裄七間、梁間五間、入母屋造、銅板葺、三間向拝付。天保七年(1836年)再建。

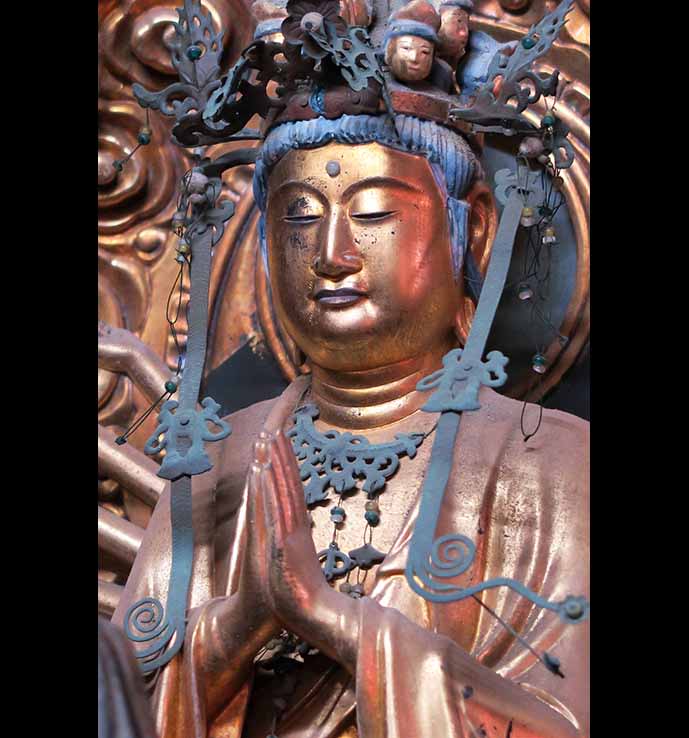

▼本堂内陣須弥壇とお厨子、お前立ちの十一面千手さんがお立ちです。

どうです、シットリとした華美にならないカラーリング、ご住職のセンスが窺えるようです。

本尊は十一面千手観音菩薩立像 (秘仏) 三十三年に一度開帳されるそうです。

本尊は貞享二年(1685年)時の領主藤懸永次公奉安したもの。

▼伏目で一心不乱の精神統一か、いいお顔をされてますネ。

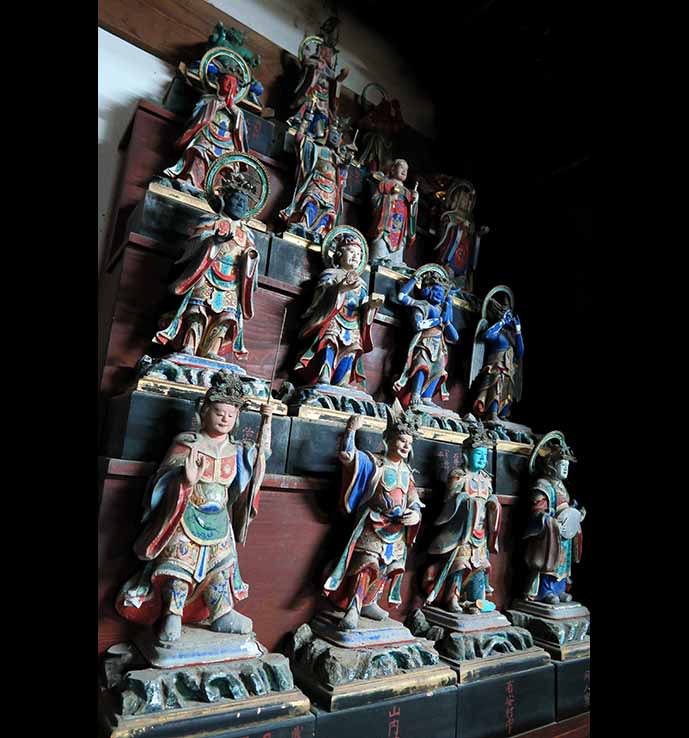

▼須弥壇厨子左右には彩色キレイな二十八部衆がひな壇の如く並んでいます。

こんなお像一体でいいから欲しい 欲しいなァ 欲しいわァ

▼凄い細工のお厨子の軒です。組み物の細かさ分かります?

▼本堂外から聞こえたのは、ご住職の講話とお寺の説明でした。唯一のお客、昭和のお姉様方五人組が静かに聞き入っ

ていました。丁度幸いとボクもそ~と中に入れてもらいました。

▼講話中のご住職 媒林誠雄師です。

「TVで見まして本日参上致しました」

「あんたどっから来たん」

「大阪です」

「へえ~大阪でもあのテレビ写るん」

「……」

てな具合でBSで拝見したお人柄そのもののご住職でした。

▼右脇段に厨子入り九頭竜王像。小さいお像ですが細かな彫りと彩色ことの外鮮やか、ご住職自慢の一品だそうです。

▼左脇段に不動明王三尊。

▼見事な本堂向拝の彫り物。貫の龍、向拝軒垂木の手鋏み、木鼻の阿吽の象。

彫物師中井権次橋正、清次良正の木札がさり気なく付けられています。

▼赤い葉っぱと本堂。

▼アホの見本。こういう連中の頭の中どうなっているんでしょうネ、

▼かなり来てます。

▼大師堂です。開基 聖徳太子、中興 理源大師聖宝、その師 弘法大師空海の三師をお祀りしています。

▼大師堂正面。扉の格子から中を覗くと……、

▼真っ暗! 見えますか、幽かに三師のお姿が。

▼この方向もかなり来てます。

▼赤い葉っぱと大師堂。

▼ココは相当来てますネ。

▼本堂前の灯籠はガッチリガード。ガードを外すと倒れるそうです。

▼南北朝時代建立の宝篋印塔。ご住職はこの塔も自慢してはりました。

▼あと十日ほどそれはそれは真っ赤な競演が見れるそうです。

紅葉命の方は是非どうぞ。

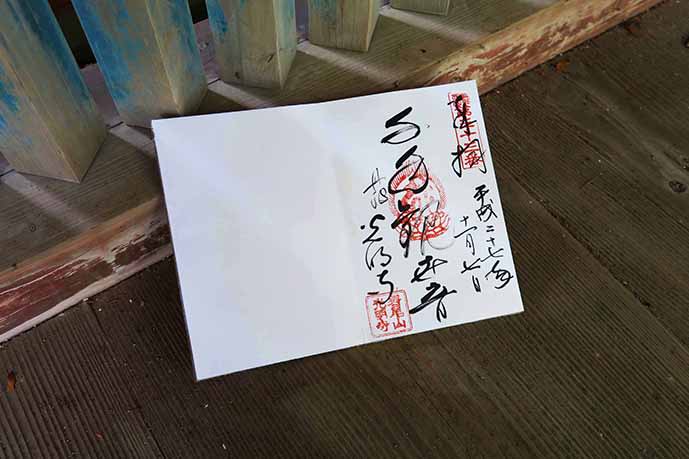

▼大正五年(1916年)再建された庫裏。こちらでご住職から御朱印を戴きました。

▼達筆御朱印です。二王門奥の間に置いて撮りました。

寺伝と実歴に年代差はあるんですが、山岳寺院の最たる姿を残している光明寺、失礼ながらこんな辺鄙な地にこれだけ

のお寺が連綿と時代時間を紡ぎ法灯を灯し続ける努力、兵火や動乱で興隆衰亡繰り返しながらも地域と地域住民に根ざ

した信仰の高さ、重さを改めて感じた光明寺でした。

ご住職が一言。

「明智光秀は福知山では名君か知らんが、ここでは悪者よ」

同じ放送で福知山城と光秀が写っていたことに痛くお気に召さないようでした。

光 明 寺 オ シ マ イ

↓ ポチッと押していただければたいへん嬉しいのですが。