のヴァイオリン協奏曲。

前回のグルックとは打って変って、激情が溢れだすかのような演奏。

さすがに北欧、フィンランドの作曲家だけあって、寒さのピークを迎えた冬、にこそ似合います。

1:30あたりの、淡々としながら厳しい寒さを感じさせるようなオケのうえで、

ヴァイオリンが狂おしくうねって官能的ですらあります。。

ベートーベンやチャイコフスキー、ブルッフやブラームスなどの有名なヴァイオリン協奏曲、

美しい小品とは異なった、ある意味ロックより激しい楽章があったりします。

Sibelius Violin Concertin Mov.3 by wei wen

(↓)前にも、チャイコフスキーの狂気を感じさせるようなドラマチックなやつ 取り上げました。

http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/f785525ce4311ea0b365ec6a9377a488

(↓)狂気の演奏といえば、ルービンシュタインの月光ソナタの第3楽章、

ピアノ演奏ですが、やはり凄まじいものを感じます。

http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/b84483637f9c9726e5c3faf0f75cef0b

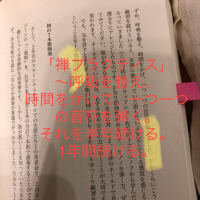

ちょっと難しく聞こえますが、一部引用です。

グローバリズムというのは「誰にでもわかるもの」を基準にして、すべての価値を考量すること。

「わかる人にはわかるが、わからない人にはわからない」ようなものは、

グローバリズムの風土では存在しないし、存在してはならない。

だから、そのようなものを感知する能力をいくら高めても、社会的能力としては評価されない。

であれば、そのような能力の開発にリソースを注ぐ人間はいなくなるのが道理である。

その結果、私たちの社会では、家庭でも学校でも企業でも、「人を見る目」の涵養プログラムには指一本手を動かさなくなった。

あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。

数値をもって示すことのできない「知」は知として認知されない。

けれども、evidenceで基礎づけられないものは「存在しない」、と信じ込むのは典型的な無知のかたちである。

私たちが「客観的根拠」として提示しうるのは、私たちの「手持ちの度量衡」で考量しうるものだけになる。

著者は、逆説的に、人間はそんなにバカじゃないのだ、と言っているのです。

~ 私はものが「収まるところに収まる」ということが あらゆる場合にベストのソリューションだとは考えていない。

「収まりの悪いものは そのへんにごろごろしている」し、そんなのは気にしなくていいのです。

こういう、ある意味"収まりの悪い"音楽、が心をえぐるように感じられたら、

それは、手持ちの度量衡(モノサシ)を超えたものを持っていることの証(アカシ)のように思えます。

超えてる方がいい、というわけでもないですが。

前回のグルックとは打って変って、激情が溢れだすかのような演奏。

さすがに北欧、フィンランドの作曲家だけあって、寒さのピークを迎えた冬、にこそ似合います。

1:30あたりの、淡々としながら厳しい寒さを感じさせるようなオケのうえで、

ヴァイオリンが狂おしくうねって官能的ですらあります。。

ベートーベンやチャイコフスキー、ブルッフやブラームスなどの有名なヴァイオリン協奏曲、

美しい小品とは異なった、ある意味ロックより激しい楽章があったりします。

Sibelius Violin Concertin Mov.3 by wei wen

(↓)前にも、チャイコフスキーの狂気を感じさせるようなドラマチックなやつ 取り上げました。

http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/f785525ce4311ea0b365ec6a9377a488

(↓)狂気の演奏といえば、ルービンシュタインの月光ソナタの第3楽章、

ピアノ演奏ですが、やはり凄まじいものを感じます。

http://blog.goo.ne.jp/lifelongpassion/e/b84483637f9c9726e5c3faf0f75cef0b

| 邪悪なものの鎮め方 (木星叢書)内田 樹バジリコこのアイテムの詳細を見る |

ちょっと難しく聞こえますが、一部引用です。

グローバリズムというのは「誰にでもわかるもの」を基準にして、すべての価値を考量すること。

「わかる人にはわかるが、わからない人にはわからない」ようなものは、

グローバリズムの風土では存在しないし、存在してはならない。

だから、そのようなものを感知する能力をいくら高めても、社会的能力としては評価されない。

であれば、そのような能力の開発にリソースを注ぐ人間はいなくなるのが道理である。

その結果、私たちの社会では、家庭でも学校でも企業でも、「人を見る目」の涵養プログラムには指一本手を動かさなくなった。

あらゆる場合に、私たちは判断の当否について客観的根拠(言い換えれば「数値」)を要求される。

数値をもって示すことのできない「知」は知として認知されない。

けれども、evidenceで基礎づけられないものは「存在しない」、と信じ込むのは典型的な無知のかたちである。

私たちが「客観的根拠」として提示しうるのは、私たちの「手持ちの度量衡」で考量しうるものだけになる。

著者は、逆説的に、人間はそんなにバカじゃないのだ、と言っているのです。

~ 私はものが「収まるところに収まる」ということが あらゆる場合にベストのソリューションだとは考えていない。

「収まりの悪いものは そのへんにごろごろしている」し、そんなのは気にしなくていいのです。

こういう、ある意味"収まりの悪い"音楽、が心をえぐるように感じられたら、

それは、手持ちの度量衡(モノサシ)を超えたものを持っていることの証(アカシ)のように思えます。

超えてる方がいい、というわけでもないですが。

粘っこい演奏で好き嫌いがあるとは思いますが

若い頃、カラヤンに夢中でした。

「クラッシック音楽友の会」の会員になって週に一度はコンサートに出かけていた時期がありました。

1979年10月19日(金曜日)、普門館での演奏会は「昭和54年台風第20号」のため交通機関が乱れ、開演時間が遅れたのでよく覚えています。

・ドヴォルザーク:交響曲第8番

・ムソルグスキー(ラヴェル編):組曲「展覧会の絵」

同じ1979年10月、カラヤンが早稲田大学・名誉博士号授与式で学生のオーケストラ・早稲田大学交響楽団を指揮してリハーサルを行いました。

シュトラウスの交響詩「ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯」

忘れられない出来事でした。

思い出話、失礼いたしました。

好きな曲ばかりです(除く、頭に浮かばないオイレンなんとか…)!

こんなプログラム、でカラヤンだったら

それはひと財産のような思い出に違いない。。

展覧会の絵、よく響いた演奏だとすごくいいですよね~。

ドヴォルザークも郷愁のあるメロディが交響曲にまで入ってきて好きです。

8番て、たしかサントリーウイスキー響のCMで使われてたやつですね、たぶん。

そうかドヴォルザーク、だ!って感じ。

ぼくの頭の中はヘンで

時々ドヴォルザークとブラームスを取り違えていたります。

カラヤンはモーツァルトの40番をこのブログでも取り上げました。

端正で明快な演奏の印象がありますが、

粘っこいのもあるんですね。

また情報交換させてください。(^O^)/

迷惑コメント、削除しました。