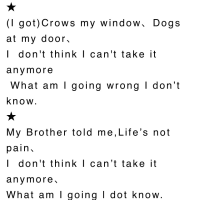

高村光太郎の「火星が出てゐる」という詩を知った。

要するにどうすればいいか、といふ問いは、

折角たどった思索の道を初にかへす。

要するにどうでもいいのか。

否、否、無限大に否。

待つがいい、さうして第一の力を以て、

そんな問に急ぐお前の弱さを滅ぼすがいい。

予約された結果を思ふのは卑しい。

正しい原因に生きる事、

それのみが浄い。

「要するにどうでもいいのか。」

逆説的だが、鋭いチカラを持った言葉だ。

( 昨日のどうでもいいゴルフを叱られているようにも思えた。)

言葉の力を侮ってはいけない、と思う。

正直に告白すると、私はブンガクというものを若い頃、冷めた目でみていた。

客観性に欠け、ゆえに真理から遠く、たぶんに感情的なもの。

メロディやリズムがついている音楽の方が親しみやすい。多くの表現者が音楽に向かうから詩も優れている。

学問として行なうなら、もっと現実的で実践的なものがふさわしいのではないか。

それゆえ、ブンガクは、今も少し遠い感じがするが、

若い時とは違った見方をするようになってきているのも事実。

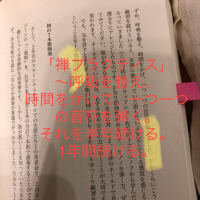

内田 樹先生(フランス思想家、であり武道家)が言うところの、「誰の本にも書いてないから自分の言葉で語ってゆくほかないもの」、

そういうものの断片は、科学ではなくブンガクのなかにあるのではないか。

語ってゆく縁(よすが)としてのブンガク、これは中高年になってからこそ親しめるものなのかもしれない。

~ こういうことは誰の本にも書いてない。

だから、自分の身体が習い覚えたことを、自分の言葉で語ってゆくほかないのである。

(大切なのは、まず「身体を割る」ことなのだ。)

少し前のことだが、保坂 和志氏に新しい小説の見方を教わったような気がする。

| 小説、世界の奏でる音楽 | |

| 保坂 和志 | |

| 新潮社 |

~ 私は大学生の頃から「それがいかに素晴らしいか」というような骨董品を撫でまわすような事後的な文章には関心がなく、

音楽や小説を自分の生きている世界の一要素として循環させているとでもいうか、

そういう働きかけが存在するサイクルをイメージできるような文章にしか心動かされなかったということで、

それがそのまま今にいたっている。

~ 導きとして読んでいる本は、私がこれまでに蓄えてきた考えとこれから形にしようとしていることのインターフェイスというか、界面活性剤のような働きをしている。

同意した。同じようなところがある。

保坂 和志氏は、樫村晴香さん(この人も内田 樹先生と同じくフランス思想が専門らしい)の言葉を引用して、書くことの限界を指摘する。

文章とは線的にしか進まないが、思考そのものは池に投げた石の波紋のような拡散的な拡がりを持つ。

文章は逐時的であるが、視覚は一挙に与えられる。

(樫村晴香)

私たちは物事を時系列に書きとめることが可能であると思い込んでいるし、

書き直すことほど物事の正しい姿に近づくものだと思い込んでいる。

(保坂 和志)

私が遠ざけていたのは、世界文学全集を読破しないと入り口に立てない的なブンガクであって、

そうなると、私はたぶんいつまでたっても部外者だ。

しかし、保坂氏がブンガクにとって大切だと考えていることは、そのような権威主義的発想ではない。

芥川賞の選考基準みたいなものにも疑問を呈す。

文章表現の次元でいくら努力しても意味はない。

小説というのは文章の出来を競うものではなくて、文章によって何が書けるか?

つまり、言葉によってどういう風にして世界と触れ合うことができるか?、

を試行錯誤するものだからだ。

書き手というのはだいたいにおいて密度を濃くする方がいいと思っているから

そっちに傾きがちなのだが、そうするといま書いていることから外に出にくくなってしまう。

長くなりますが、以下「なんとなく」、今の映画や本、音楽を含めた表現の流れについて合点のいく説明だったので引用します。

小説を書くという行為には、書き手自身の気持ちを集中させて

一点に向かって絞り込むような求心的な力学が働きがちなのだが、

新規の人物を登場させることによってその力が緩む。

小説には「何人かの人物に出来事という力が加わると、その人たちはどうなるか?」という

物理や化学の実験に似た側面があるのだが、

閉じた人物群の中でそれをやってしまうと

書き手自身が閉じた人間関係の原理の外に立てなくなり、

その関係の中で働く力学だけがリアルであるかのような錯覚にはまってしまう。

新規の人物を登場させることには、

自分で作り上げて自分ではまってしまった錯覚=力学から書き手自身を救い出す効用がある。

求心的でない書き方はどうしても小説として緩くなる。

しかし、緩くなっても小説としての面白さがあるのなら、

閉じた人間関係の原理が唯一の原理ではないということを、もうひとつの実験として証明したことになるだろう。

小説としての結構が緩くなれば、面白さは強く分かりやすいものではなく、「なんとなく」に傾いていくが、

「なんとなく」というのは読者にとって「不馴れ」であったり、説明しにくいものである、という意味であって、自分が読んできた小説がこれまでそうだっただけのことではないのか。

「言葉を並べる時、そこにはある力学が働く」、というのは鋭い。

言葉の持つ純粋なチカラ、ではなく、

言葉によって作り上げた、ある種の世界(=物語)によって生み出される力。

よしあしは別にして、自分が発した言葉によって受ける外圧というものがある、と思う。

(たとえば、貧困問題に取り組む演説を行った政治家が、そのあと豪華な食事をしてていいのか、みたいな論調。

ふつう人間は実に多面的な生き物のはずで、場面ごとに様々であるはずなのだが、

悪意をもった意見はある部分を切り取って、シロクロの判定をしようとする。

そういう見方をされたくないからなのか、相反する二つのことを、同じ文章、閉じた世界、で言う人はふつういない。)

閉じた世界のなかに閉じこめられて、唯一の原理にしか立てないようになってしまっては、実に窮屈だが、

書いたり言葉にする時には、そのような力学の存在を多少とも心得ておいたほうがよさそうだ。

でないと、こころない人と言われかねない。

しかし一方で、「われわれは自分自身による以外には、世界への通路を持っていない」、のだから、

ほんとうは、可能な限り、いくつも通路を開けておいたほうがよい。

そのほうが涼しそうだ。

猪苗代の黄金の夕方に潜んでいたのは蛍。

虫つながり。

早朝の薄暗い桧原湖めがけて、この後カミキリ虫はとんでいきました。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます