地形図 霧ヶ峰を訪ねて

2010年6月に山の会の人たちとハイキングに行ったことがあります。

霧の立ち込めた広い美しい高原でした。

下は20万分1 地勢図で見た周辺図です。

左の黄色い線は中山道です。

諏訪湖から北へ和田峠を越え、軽井沢経由で江戸に降っていたのですね。

皇女和宮もこの道をたどって江戸に降ったようです。

笹子トンネルの有難味がよく解ります。

(機会を見て東海道との比較を含め眺めてみます。)

さて、霧ヶ峰ですが、

先ず、1/2.5万の地形図を見ると

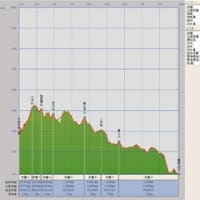

霧ヶ峰は、標高1500~1900m、東西10km・南北15kmの、東から西に緩やかに傾いた溶岩台地です。

主峰は車山(1925m)で、その大部分は草原です。

そして、このなだらかな地形は、富士山と同じ成層火山ですが、長い間の侵食でなだらかになったそうです。

すぐ隣の八ヶ岳とほぼ同じ頃(約140万年前)の大爆発で、霧ヶ峰は山頂部が吹き飛ばされ、そして長い間の浸食でなだらかな高原状の地形になったそうです。

八ケ岳は厳しくそそり立ち、霧ヶ峰はなだらかな高原のわけは私にはよく解りませんが、多分地質の違いもあるのでしょう。

縦横にハイキングコースとスキーのゲレンデが広がっています。

さらにはゴルフ場やグライダーの滑走路もあります。

まさに、レクリエーションのメッカです。

霧ヶ峰という地名からも、霧の立ち込めることが多いようです。

この時も、一時期霧が立ち込めました。

霧が濃く立ち込めた時は視界がゼロになるそうです。

そのために、ハイカーに方角を知らせるために鐘(霧鐘)を鳴らすそうです。

車山観測所の報告によれば、年間298日霧が発生するそうです。

また、ここの高層湿原は、本州の南限だそうで、尾瀬ヶ原よりも泥炭層が発達していて、深さ約8m、およそ1万年以上も堆積して現在のような湿原になったそうです。

ここでは、何故か木が育たず、山全体がなだらかな草原です。

ここの土壌は酸性度が強く、そのためにミミズも育たず、樹木が茂るような土壌が出来にくいためだそうです。

しかし、いろいろな花の宝庫にはなっています。

霧ヶ峰で忘れられないのが、新制中学生の頃、ある先生がいつも歌っていた『山小舎の灯』です。

今でも、その姿が浮かびます。誰かをしのんでいたのかな~?

♪ た~そがれの灯は ほのかに点りて~

懐~かしき山小舎は ふもとの小径よ~

想い出の窓に寄り 君~をしのべば

風は~過ぎし日~の 歌をばささやくよ~ ♪