いつも応援ありがとうございます。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

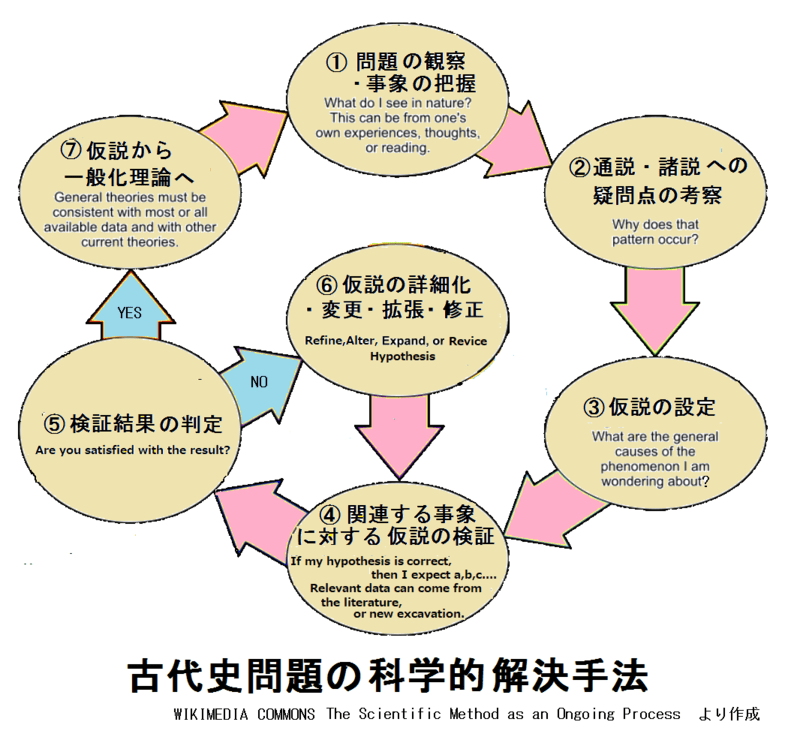

#2023-11-10 22:16:21に記事にしましたが、いつも勉強させていただいている邪馬台国の会の講演会記録の最新のもの「卑弥呼の墓を掘る(井上悦文先生、第426回 邪馬台国の会2025.1.26 開催))」が発表されていたので拝見しました。この記事に関連して、最新の知見を入れて以下に追加しましたので、よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

この講演のタイトルから本当に墓を掘ってくれたのかとワクワクしながら読んだのですが、

福岡県朝倉市山田の「長田大塚(おさだおおつか)古墳」を掘ろう

朝倉山田の長田古墳は径百余歩の卑弥呼の墓に該当する

と文頭にあって、なーんだ!これから掘ろうという話かと、ちょっとガッカリしました。

直径約145mの円墳ですから卑弥呼の墓「径百余歩の冢(ちょう)」に該当しますが、長田大塚古墳は時間をかけて造成した3段築の円墳だということはすでに分かっています。卑弥呼の死の前後の記事から墓は、土を盛り上げただけの急造の円形墳墓ですから、この円墳は卑弥呼のものではないと分かっていましたが、墓を掘ったら何か分かるかと期待していました(;^ω^)。

地名が山田(やまだ)なので邪馬台国(ヤマダ国)の天照大御神が都とした場所と解釈されています。しかし天照大御神は日本書紀の中で創作された女神ですので、実在人物の卑弥呼ではないのです(詳細は「【刮目天の古代史】日本書紀のひみつ?( ^)o(^ )」参照)。

すでに「邪馬台国朝倉説を討つ!(#^.^#)」でも記事にして説明しましたように、朝倉山が「麻氐良(マテラ)山」と呼ばれる山で、そこに建てられた麻氐良布神社には、第18代奴国王スサノヲが倭国王帥升に殺された後に、奴国を吉備で再興した第19代王天照大神尊ニギハヤヒ大王を祀っているので邪馬台国とは敵対関係のご祭神なのです(その子孫が纏向遺跡でヤマト王権を成立させた狗奴国)。この朝倉の地は、

『日本書紀』の斉明天皇7年の条(西暦661年)には、斉明天皇が百済救済のための新羅・唐の連合軍との戦いに向けて、皇太子中大兄皇子をはじめ一族ならびに文武百官を引き連れて、朝倉の橘の広庭の宮に遷居(遷都)した記事が記されています。

とありますので、中大兄(天智天皇)が麻氐良神社で戦勝祈願のために皇祖神ニギハヤヒを祀ったと考えています(日本書紀は吉備津彦として誤魔化していますが、詳細は「【検証7】桃太郎はニギハヤヒだった?(*^▽^*)」参照)。

長田大塚古墳は、下で述べたように七世紀に天智天皇が作ったと考えましたが、大型円墳は和邇氏が作ったものだと分かりました(「卑弥呼の一族の墓は巨大円墳?(^_-)-☆」参照)。墳頂に日本書紀の神代で火の神カグツチとされた尾張王乎止与命(おとよのみこと)を祀る祠があるのです(詳細は「【ほとんどの日本人が知らない】建国の本当の英雄?( ^)o(^ )」参照)。

乎止与命は日本書紀で仲哀天皇とされた人物でもあり、九州遠征した仲哀天皇は住吉大神(スサノヲ)の神託を信じないので突然崩御したという話になっています。仲哀天皇の話は以下の史実だと推理しています。

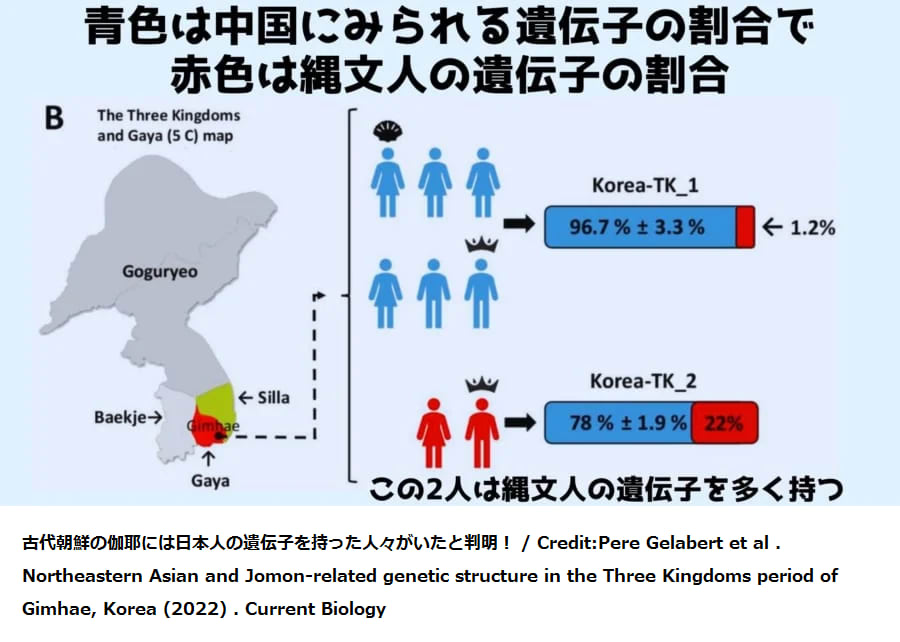

乎止与命が卑弥呼の死後に倭国に到着した狗奴国軍を率いた大将で、無傷で倭国を手に入れたので、狗奴国を裏切って倭国王に立ったために、狗奴国軍の副将だった山陰から越を根拠地とするムナカタ海人族を束ねるスサノヲの子孫久々遅彦(王の襲名、記紀で大国主とされた高野御子)と内戦になったと推理しました。

和邇氏の祖で卑弥呼の弟赤坂比古が、大国主に加勢して乎止与命を鳥栖市で討ったと推理しています(詳細は「【必見!】考古学と民俗学からわかる日本の建国!(#^.^#)」参照)。

この事件が4世紀以降の大和政権内でのスサノヲ・大国主系とニギハヤヒ系の豪族たちの血を血で洗う抗争の原因にだったと突き止めました。

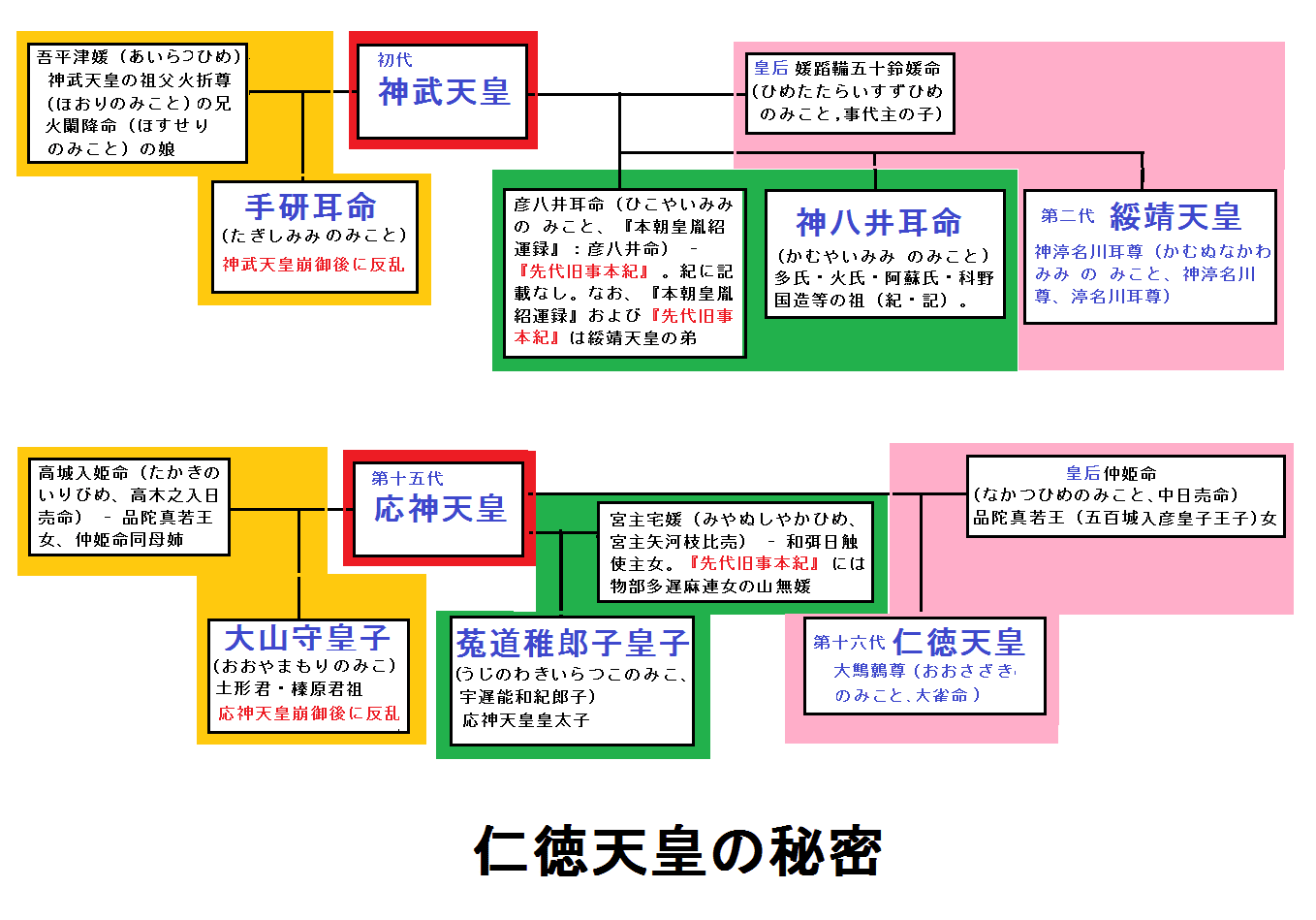

4世紀の応神天皇の崩御後に和邇氏腹の宇治天皇(応神天皇の皇太子菟道稚郎子、卑弥呼の弟赤坂比古の孫)が即位し、勢力を伸ばした和爾氏がニギハヤヒ大王の子孫の尾張王乎止与命の鎮魂のために長田大塚古墳を造ったと考えています。

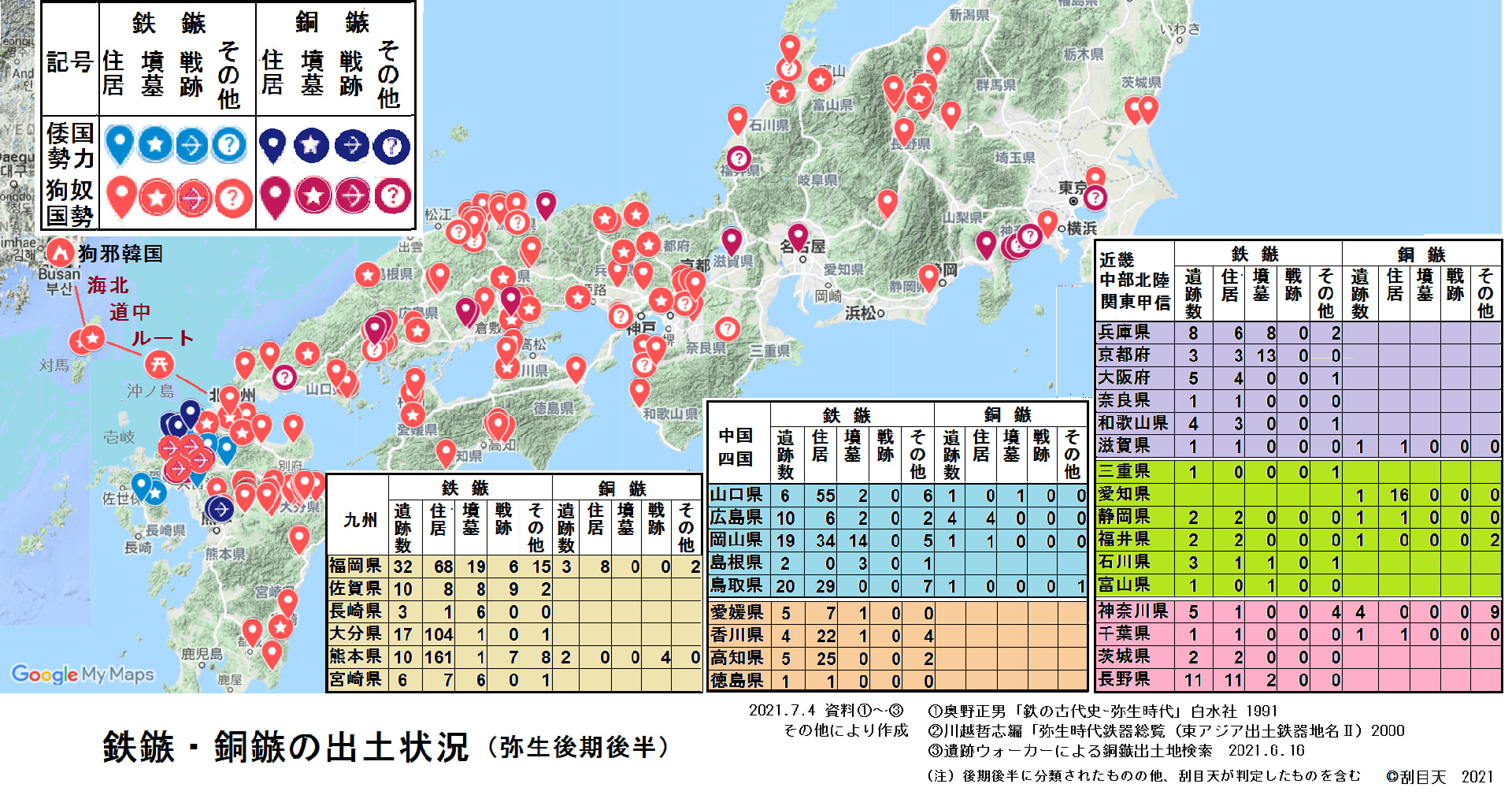

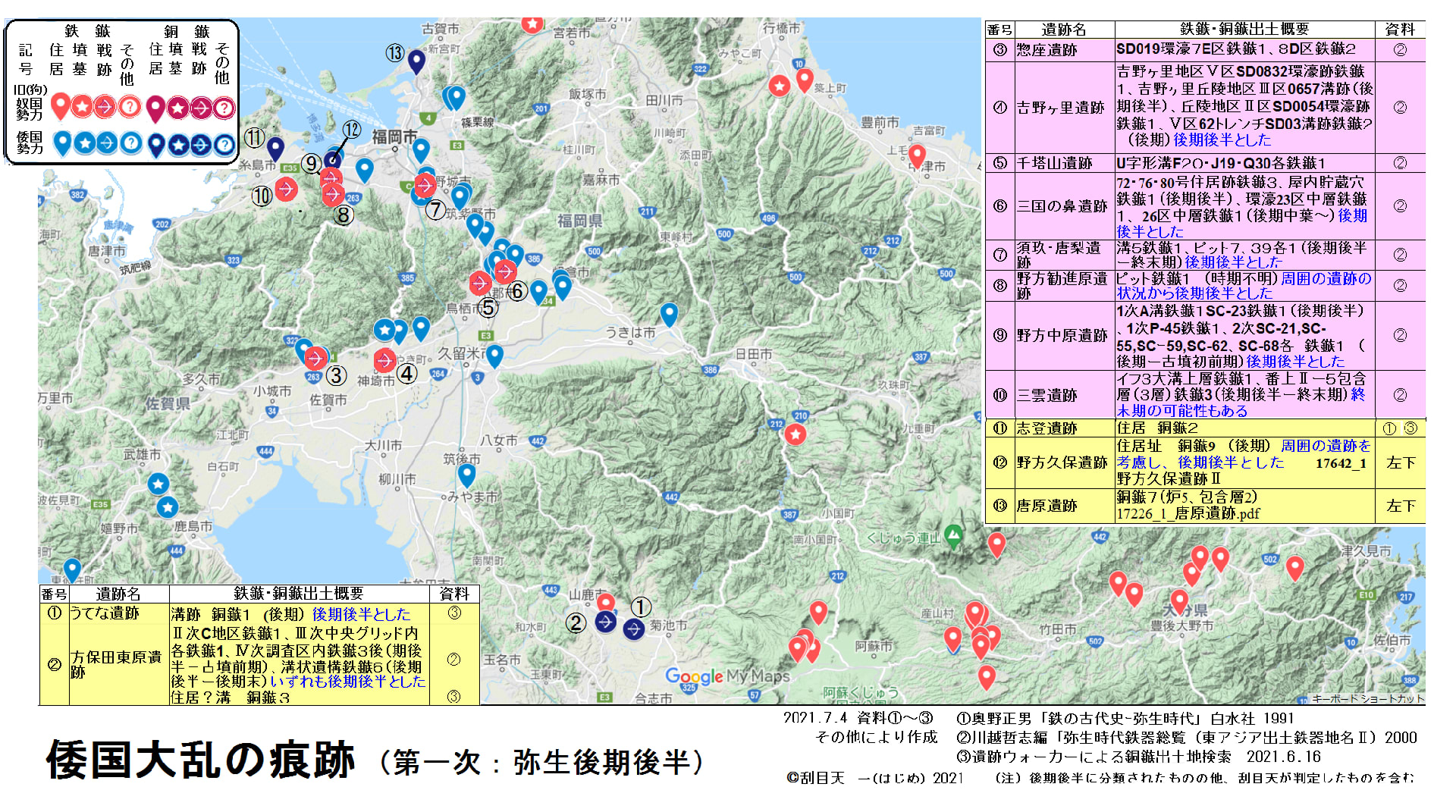

この時期には卑弥呼を祀るために沖ノ島祭祀を始めたと推理しています。また、二世紀末の倭国大乱で大活躍した先代久々遅彦(狗古智卑狗、日高彦、豊岡市久久比神社祭神)の終焉地鹿本平野を見渡す高台(一本松公園)に立派な方墳茶臼塚古墳を造ったと推理しています(詳細は「【刮目天の古代史】霊ラインの謎?( ^)o(^ )」参照)。

よろしければポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

#半年前に下の良い動画を見つけコメント差し上げて記事にもしました(詳細は「卑弥呼の墓の候補はたった一つ!」参照)。その中でいろいろな方とコメントのやり取りをさせていただきましたが、邪馬台国朝倉説の卑弥呼の墓と言われる巨大円墳長田大塚古墳の話題が印象深かったので、今年の夏に見学する予定でした。しかし最初の米神山登山でその後の予定が狂ってしまい、結局行けなかったので残念でした。今回また読み直してみて、さらに別の方のブログ記事にあった墳頂の秋葉宮を改めて見つめ直して新たな推理がひらめきましたので記事にします。よろしければ、またお付き合いください(#^.^#)

【卑弥呼】解明せよ!卑弥呼はどこに眠る?卑弥呼の墓と呼ばれる場所5選【ゆっくり解説】

レイの謎解き日本史ミステリー【ゆっくり解説】

@user-Godai_Yoshio

6 か月前

朝倉市山田の長田大塚古墳を忘れてはいけません。魏志倭人伝の「径百餘歩」に近い、直径140メートルを超える我が国最大の円墳です。661年、斉明天皇は百済救済のためにこの地を訪れ、ここにあった朝倉社を東の朝倉山に移したと記録されています。なぜ、斉明天皇はここに来たのか、それはここが卑弥呼(=天照大神)の墓と知っていたからです。また、伊能忠敬は朝倉山が現在の麻氐良山であると言っています。

刮目天

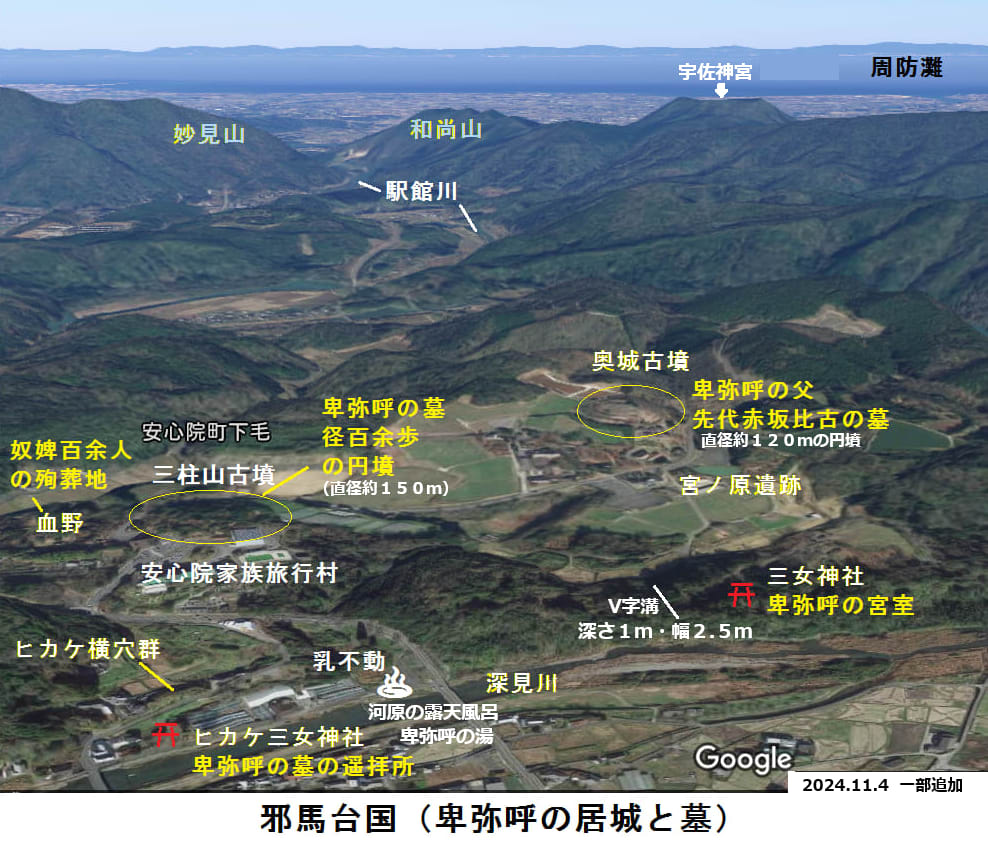

調査報告書が見当たらないのですが、長田古墳は3段築ですから6世紀ごろの築造ではないでしょうか?継体天皇陵墓説もあります。墳丁に秋葉神社を祀っていますので、カグツチの正体が尾張王ヲトヨノミコトだと突き止めていますが、後に置かれたもので、イザナミを母系とする一族のアマテラス女神のものだと思います。でも残念ながらアマテラス女神は実在人物ではないです。かなり大きな円墳ですが、卑弥呼は国内最大の直径約150mの円墳に葬られました。宇佐市安心院町三柱山古墳です。古墳マップでご覧ください。

@user-Godai_Yoshio

長田大塚古墳は、現在、個人の所有で柿畑となっています。発掘調査は行われたことがないと思います。また、柿畑にするため山体を削られたと思われるので、外形から年代を決めることはできないと思います。朝倉市内には斉明天皇ゆかりの史跡が多くあり、ここに来られたのは間違いないと思われます。なぜ朝倉に来られたのか、どうして朝倉を選ばれたのか、それを解明すると邪馬台国のこともわかってくると思います。

刮目天

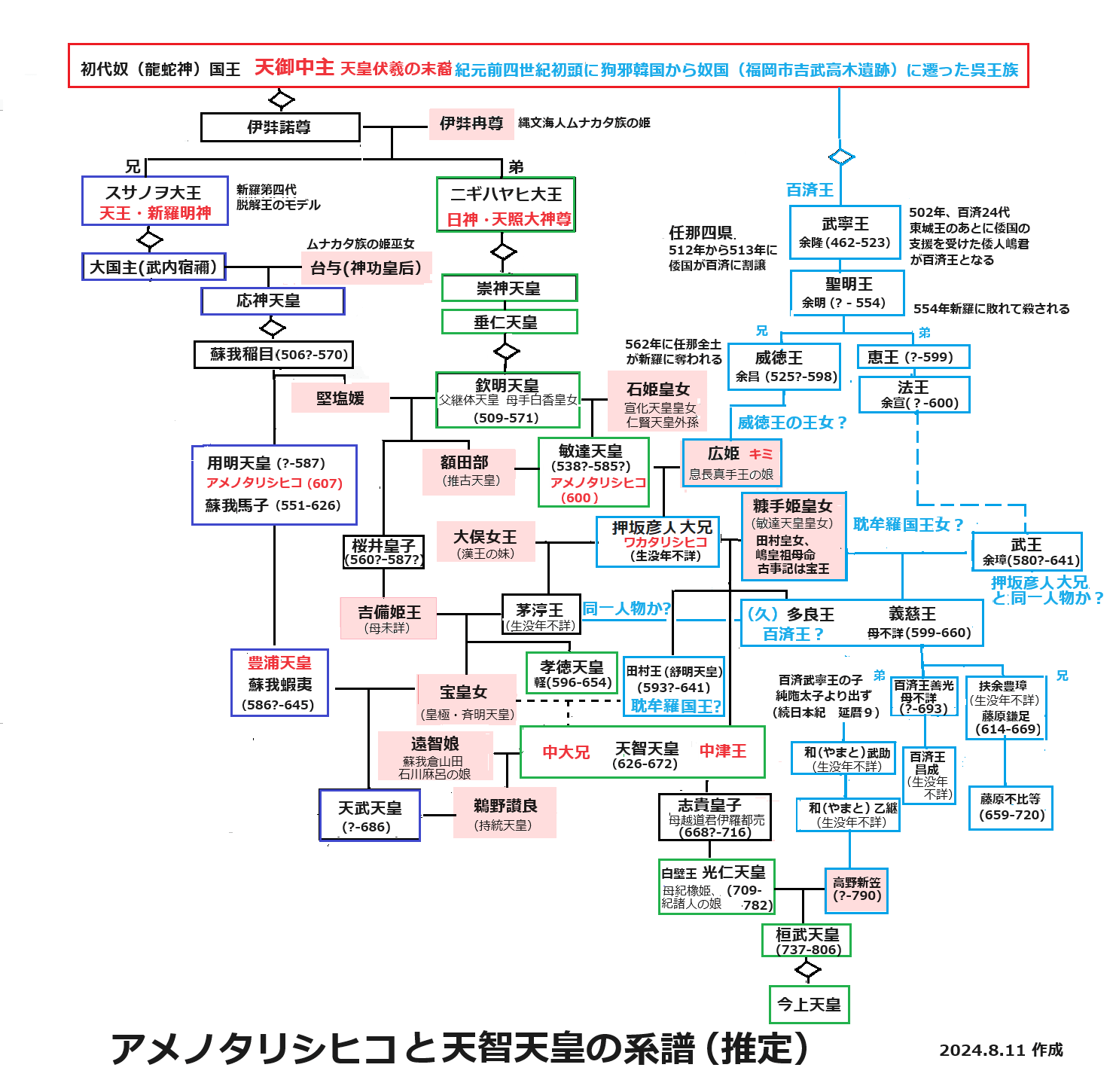

@user-Godai_Yoshio さん 貴重な情報をありがとうございます。実は史実と考えている万葉史観によれば、日本書紀の斉明天皇は存在しておらず、宝皇女は中大兄の母ではなく、中大兄は天智天皇には即位していません(渡辺康則「捏造された天皇」大空出版)。用明天皇の後継の豊浦天皇(日本書紀の蘇我蝦夷であり聖徳太子ともされた万葉集の軍王)が、中大兄・鎌足(百済王子)のテロによって殺害されています。私の理解では、宝皇女との間の子が天武天皇と考えています。中大兄は宋史王年代紀19代(奴国)王天照大神尊ニギハヤヒの直系の子孫です。中大兄という名前は奴国王(龍蛇神)の正統な後継者という意味を表し、用明天皇に殺された敏達天皇の孫で、祖父が殺されたので、九州を支配していた物部氏に養育されて、地盤があったと考えています。父とされた田村(皇子ではない)も舒明天皇に即位していませんし実在人物ではないようです。

こういう、とんでもない歴史改ざんを日本書紀で行われていると推理しています。

麻氐良山(まてらさん)の山頂に鎮座する麻氐良布神社は最初に中大兄がニギハヤヒを祀ったものだと推理しています。後に藤原氏が日本書紀に合せて伊弉諾尊・伊弉冉尊他多数の祭神を祀らせて、史実を誤魔化そうとしたのだと推理しています。

ということで、長田古墳の墳丁のカグツチは日本書紀で創作された神で、上で述べた尾張王とその祖先であるニギハヤヒを意味しますから、この古墳で中大兄が尾張王の鎮魂とニギハヤヒの加護を祈った祭祀場だと示唆しているようです。三段築で周壕のある本格的な円墳のようですから7世紀の築造で、祭祀用ですから遺骸はないと考えていますが、果たしてどうかは発掘調査しないと分かりませんが(#^.^#)

【卑弥呼の墓】@「卑弥呼の墓」と言いきってる?「長田大塚古墳」は、山田SAから30秒で行けますよ🤩

以上のとおり書きましたが、魏志倭人伝から卑弥呼の墓は急造りの円墳だと分かりますので、時間をかけて作られた三段築の長田大塚古墳は該当しません。卑弥呼の一族のムナカタ海人族和邇氏は和珥・丸邇・丸とも書かれ、和邇氏の墓は卑弥呼や赤坂比古(父・弟)に見られる巨大円墳です。なので卑弥呼の弟赤坂比古が討った尾張王ヲトヨノミコト(記紀の仲哀天皇、秋葉宮祭神火の神カグツチ)の慰霊・鎮魂のために四世紀以降に和邇氏が築造したものではないかと考えています。

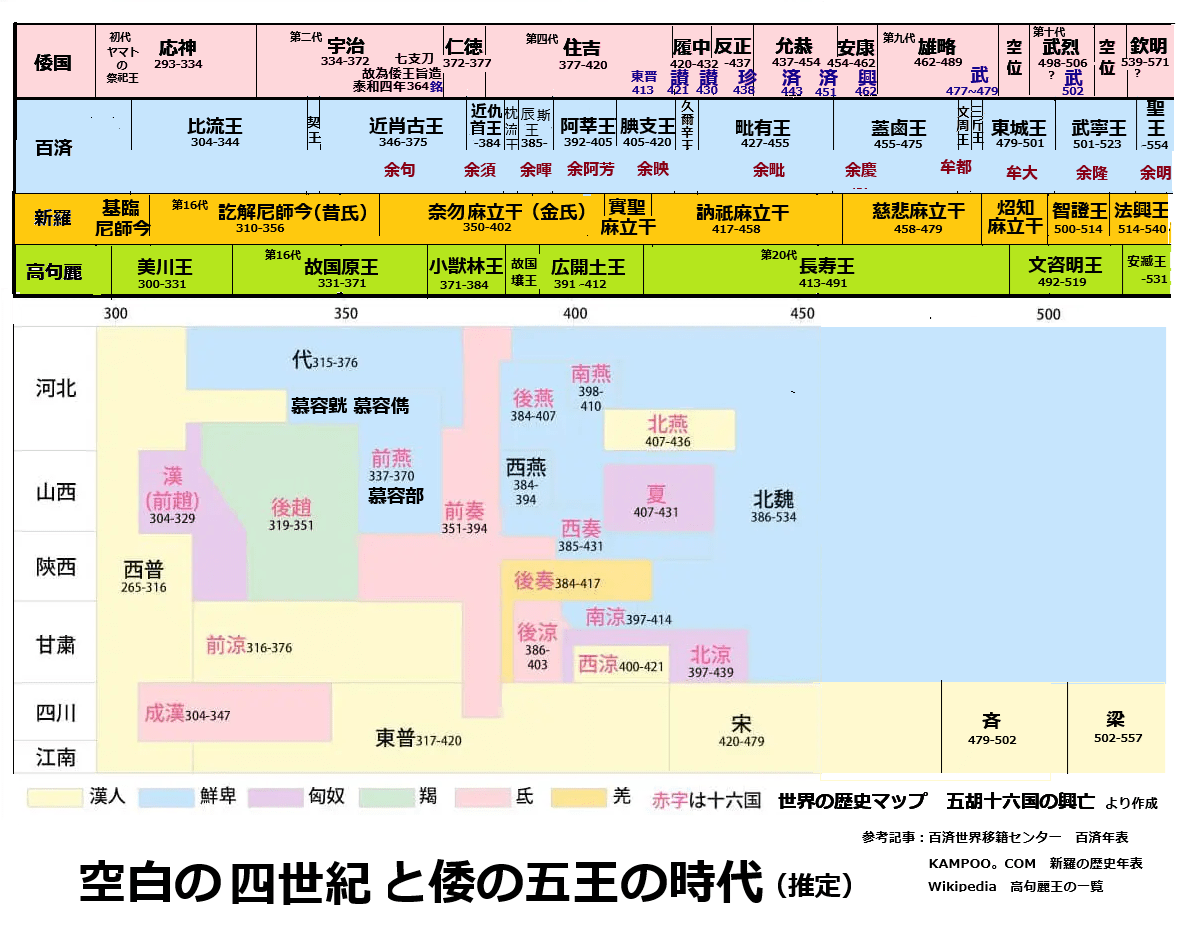

日本書紀で隠されていますが、応神天皇の皇太子ウジノワキノイラツコが宇治天皇として即位していると突き止めていますので、その頃に和邇氏の勢力はとても大きくなっています。沖ノ島祭祀もその頃(四世紀)に始められたものだと推理しています(詳細は「刮目天の古代史 空白の世紀と倭の五王の謎(その1)~(その3)」「富雄丸山古墳に隠された大きな秘密?」「富雄丸山古墳の被葬者は?」を参照してください。

宇治天皇は尾張王オトヨノミコトの女(むすめ)仲姫(なかつひめ、ナーガ奴国大王ニギハヤヒの子孫)が初代応神天皇の皇后となって生んだオオサザキ(第三代仁徳天皇)によって暗殺されたと推理しています。これは日本書紀を編纂した藤原不比等が「ムナカタ腹の高市皇子は身分が低いために即位できなかった」とウソをついたことを隠すためです。本当は皇太子だったと考えられる高市皇子が即位していた事実(宗形天皇)を隠さねばならなかったからです。そのために同じムナカタ腹の二人の天皇(第二代宇治天皇・第四代住吉天皇)を正史から抹殺したと突き止めました。高市皇子の息長屋王が皇子であったことの証拠「長屋親王」と墨書された木簡が長屋王邸から出土していました。

宗形天皇が即位していたということは、天武天皇の皇后とされた鵜野讃良(天智天皇皇女)が持統天皇として即位していないことを意味します。高市皇子の母宗形徳善女尼子娘(あまこのいらつめ)が皇后だったはずです(^_-)-☆

不比等は、持統天皇をアマテラス女神のモデルとして高天原神話・天孫降臨神話を創作し、鵜野の孫の軽(天武帝の皇子草壁の子)を異例の15歳の若さで即位させ(文武天皇)、不比等の女宮子を妃にして外戚として実権を握ったことを隠すためだったのです。これが天武天皇が編纂を命じ、崩御34年後に完成された正史「日本書紀」の最大の秘密だったのです。天皇の歴史書ではなく、藤原氏が権力を握り続けるための政治文書だったということです。

そのために、大王家だった蘇我蝦夷(渡辺康則氏の万葉史観で豊浦天皇)を暗殺した中大兄を天智天皇ということにしたのです。中大兄は大和で即位していないので、日本書紀と万葉集では中大兄皇子と書かれていないことを渡辺康則氏が指摘しています(「万葉集があばく 捏造された天皇・天智〈上〉〈下〉」青空出版2013)。

また、蘇我氏を大悪人にするために聖徳太子を大聖人に持ち上げて、蘇我入鹿という人物も創作したのです(渡辺康則「聖徳太子は天皇だった」青空出版2014)。常識的に考えると、大悪人の入鹿を祀る神社の存在を藤原氏が許しているのは、入鹿が架空の人物だった証拠でしょう。蘇我氏というのも、大王家ですので不比等の創作かも知れません。勿論、斉明天皇も推古天皇と同様に、皇后が即位する前例として創作したものなのです。

持統以降の5人の女帝もすべてフェイクです。藤原四家の権力争いで最終的に中大兄の孫光仁天皇が即位して、桓武天皇と続き、以後現代まで天智系の天皇が即位しています。スサノヲ・大国主一族の天武系とニギハヤヒ大王の子孫天智系(中大兄=ナーガの後継ぎ)の皇位継承問題を利用した藤原家内部の権力闘争だった考えています。日本書紀に続く正史「続日本紀」ではそれを隠すために女帝を登場させたのだと考えています。もう少し整理してまた記事にしたいと思います。大悪党と言われそうですが(*´Д`)

【関連記事】

日本の古代史が謎な理由?

王年代紀は記紀神話を正した!(^_-)-☆

通説と違うので、いろいろと疑問点をお寄せください(^◇^)

応援をしていただき、感謝します。

よろしければ、またポチ・ポチ・ポチっとお願いします( ^)o(^ )  古代史ランキング

古代史ランキング

最後までお付き合いありがとうございます。

疑問点などよろしくお願い致します!

よろしければまた、ポチ、ポチっとお願いします( ^)o(^ )