幕末、開国の気運

18世紀以来,アジアの新市場開拓をめざす欧米諸国の動きは、当然日本の鎖国制度に動揺をあたえた。1792年(寛政4)ロシアの使節ラクスマンは松前(北海道)に、ついで1804年(文化1)にはレザノフが長崎にきて通商を求めた。

またその4年後にはイギリス軍艦フェートン号が突如長崎港にはいって乱暴し、1818年(文政1)にはイギリス商船は通商を求めて浦賀にきた。これにたいし幕府は鎖国制度を固執しようとして1825年(文政8)異国船打払令を出した。

この時期までの開国論はむしろ海防論・富国強兵論というべきものであって、鎖国論に連なる性柊をもっていた。

工藤平助はロシアと貿易を開き、その利益で蝦夷地を開拓し、北辺の守りをかためようと説き、林子平は列国の東亜進出および軍備のおそるべきことを論じて海防を改革すべしと主張した。

本多利明は、領主が富をえるために外国と貿易し蝦夷地開発に力をそそぐことを述べ、佐藤信淵は通商交通の利益を説き中国への進出を主張した。

1840年(天保11)2月、中国とイギリスとの間にアヘン戦争がおこり、中国が敗北すると、この報に幕府は驚き、1842年(天保13)異国船打払令を緩和する措置をとった。

アヘン戦争

イギリスの装甲汽船が清のジャンクを攻撃

小学館『日本の歴史 22 天保の改革』1975年11月

幕府は鎖国制度は守らねばならず、さりとて水戸の徳川斉昭の主張するような強硬打払策は海防の不備からとることができず。当面をとりつくろいながら動揺していた。

このころから鎖国制度を批判する開国論があらわれはじめた。

1839年(天保10)蕃社(ばんしゃ)の獄で幕府に検挙された渡辺華山・高野長英は、その代表的な人であった。

すでに幕末の経済の矛盾は増大し、商品経済の発展と自給自足経済の解体がすすみ、問屋制家内労働や工場制手工業などの資本制生産の芽生えがあらわれた。

そしで百姓一換が全国に起り、1837年(天保8)大塩平八郎の乱に典型的に示されたように民衆にたいする幕府や諸藩の支配力は弱まり、その財政は枯渇し、封建支配者内部の内訌(ないこう)がはげしくなっていた。

鎖国制度の動揺とそれにたいする批判の声は、このような幕藩体制の危機と結びつくことで政治問題の焦点となった。

神奈川条約と五カ国条約の締結

イギリスはアヘン戦争勝利の結果として、1842年南京条約をむすんで中国を開国させる第一歩をふみ出した。しかし日本を開国させる先鞭はアメリカがつけた。

19世紀以来資本主義の発達のいちじるしかったアメリカは、国外市場進出をめざして太平洋横断汽船航路を開き、その中間寄港地を日本に求めた。

また当時全盛期に入ったアメリカ捕鯨業のためにも、薪水食料の供与を日本に求める必要があった。

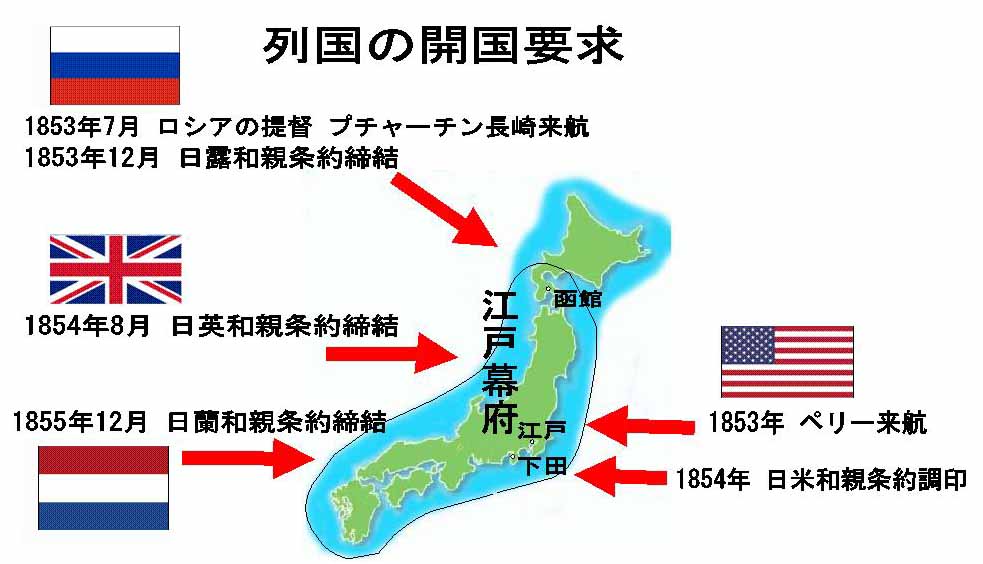

1853年(嘉永6)アメリカは東インド艦隊司令長宮ペリーを派遺して開国を求めたが、アメリカ艦隊の威力をおそれた幕府は、やむなく1854年(安政1年)3月3日横浜応接所において日米和親条約(神奈川条約)をむすんだ。

この条約は、この条約は全12か条からなり、下田・箱館(函館)両港を開き、アメリカ艦船に薪水食料を供給することをきめたが、彼らが要求する貿易は認めなかった。

条約の主な条項は、

日本全権林輝・井戸覚弘・伊沢政義・鵜殿長鋭は日本文条約書に花押を署し、アメリカ使節ペリーは英文条約書に署名したが、条約正文がないため、のち両国政府の間に領事駐剳について紛議を生じた。

同年5月25日、下田において両国全権は下田追加条約に調印し、下田・函館2港の開放についての細則を規定した。

条約批准交換の手続は翌年1月5日下田で行われ、ここに日米和親条約は正式にその効力を発生した。

なお日米和親条約とほぼ同じ庄容をもつ和親条約は、この年8月23日日本・イギリス間に、12月21日日本・ロシア間に、翌1855年(安政2年)12月23日日本・オランダ間に、それぞれ調印された。

〔五カ国通商条約〕

1854年(安政1)ペリーが日本と結んだ条約は和親条約であり、不完全なものであったため、アメリカ総領事ハリスは通商条約を結ぼうと努力した。

下田に渡来したアメリカ総領事ハリスは、おりからアロー号事件を契機とする英仏連合戦役が中国に起っていたので、これを利用して幕府をおどし通商条約締結を強く迫り1858年7月29日(安政5年6月29日)日米通商条約が調印された。

イギリス、オランダ、ロシア、フランスも相ついで通商条約をかちとった。

これは全14か条からなり、ほかに貿易章程7則がついている。

その主要な条項を要約すると、

貿易章程には、アメリカ船の入港・出港の際の手続、荷物陸揚げの方法、関税率などを規定している。

この日米通商'条約締結にひきつづいて、これに準.拠し、オランダ・ロシア・イギリス・フランス各国との各条約が急速に締結された。

これら五つの条約を総称して五カ国通商条約とよぶ。

これらの条約はいずれも片務的で、領事裁判権、協定税率、最恵国条款をもつ不平等条約であり、その後、改税約書その他の条約でさらにひどい条件を押しつけられた。

また、この条約は朝廷の勅許が得られないまま、大老井伊直弼が独断で調印したので、公武の聞は離間し、尊攘論は激化の道をたどり、幕府もまたこれに対して、安政の大獄といわれる強圧の態度でのぞんだので国内は騒然となった。

また締約国側が条約勅許を武力を背寮として朝廷に強要したため、1865年11月22日(慶応1年10月5日)ついに朝廷も屈して勅許をだし、ここにこの条約は国内的にも合法化された。

これまでの開国論の多くは、幕府や雄藩がおこなう貿易のため主張であり、幕府が開国やむなしと決意したときも、幕府が貿易の実権を握って利益を独占するとともに、貿易の影饗が封建経済の崩壊を食い止めることにあった。

しかしこの通商条約の自由貿易に関する取り決めは、このような幕府等支配者側の企図を排除し日本経済に自由貿易の楔をうちこみ自由経済の市場とすることにあった。

それと同時に、この五カ国条約の不平等条約規定は、中国に対するイギリス、フランス、ロシア、アメリカの天津条約(1858年)とならんで、日本・中国ともに列国の半植民地市場として位置づけられたことを示している。

安政の大獄

鎖国制度のなしくずし的撤廃を封建支配者の結束をゆるめずに実現するために、幕府は、通商条約の承認を天皇からえようとした。

これにたいし下級藩士や公家勢力と結びついた浪人らの攘夷派は、勅許を阻止するため運動した。

もともと攘夷は、封建制度を維持する政策の面でも、平等関係をみとめず身分の上下を重視する思想の面でも、封建支配者の本来的なものであった。

ところが通商条約締結の時期には、幕府が対外政策になんの定見もなく、むしろ幕府政治の現状維持のたてまえから開国の方向に移ってゆくにつれ、攘夷論の中には、外国人を禽獣(きんじゅう)視する思想がかさなりあって、攘夷のための政治改革の主張があらわれるようになった。

このため通商条約勅許をめぐる政争は大老井伊直弼の幕閣専制主義とこれに反対する改革派との抗争の形をとるにいいたった。

井伊は、勅許をえられぬままに条約を調印し、反対派の志士、橋本左内、頼三樹三郎、梅田雲浜、吉田松陰、鵜飼吉左琴門、同幸吉、安島帯刀らを逮捕投獄した。

これが1858年(安政5)9月の安政の大獄である。

これ以後、かえって、尊王攘夷運動は地域的にも階層的にもひろがり、幕政批判のはげしさを加えた。

幕府の対内対外政策のゆきづまり腐敗が支配体制全体の危機に発展することをおそれた下級武士や雄藩勢力、

また商品経済の発展を阻害しあるいは貿易の利益を独占しようとする幕府、諸藩の古い統制の形態に不満をもつ地主=産業高利貸らの階層を地盤とする尊王攘夷運動は、

一面では民衆の間にたかまる封建支配にたいする反主反抗の機運を反映しながら、

他面では、幕府の屈辱的な外交政策が民族の危機を深めていた。

これにたいし国家的統一を要求する民族主義的芽生えをもはらみながら、1860年(万延1)3月の桜田門の変、1862年(文久2)1月の坂下門の変など、しだいに反幕府勢力の結集する運動に発展しつつあった。

島津藩の動向と

文久2年の寺田屋事件

倒幕・開国の帰趨を決するのは薩摩藩の動向である。

第11代藩主島津斉彬は幕府老中阿部正弘らと幕府改革に乗り出すが1858年7月に急死し、第10代藩主島津成興は復古路線をとったが、“お由羅騒動”で斉彬に家督を譲らざるを得なかった恨みから斉彬派を弾圧した。

1858年(安政5)第11代藩主島津斉彬が病死、その甥の忠義が藩主を継いだ。

第12代藩主島津久光忠義の父、島津久光は異母兄である斉彬の遺志を継ぎ、公武合体策による幕政改革、すなわち朝廷と雄藩が主導する幕政改革を志向した。

一方、大久保利通ら尊王攘夷派の藩士は、脱藩して大老井伊直弼を襲撃する計画を立てた。久光はこれを中止させるべく書状を送り、計画を中止させた。

この書状の中で久光は大久保らを「忠誠士」とよんだので薩摩藩の尊攘派は「忠誠組」と名乗るようになり、領袖大久保利通を重用するようになった。

忠誠組の中の過激分子、有間新七、田中謙助、西郷従道、大山巌は久留米の神官真木和泉ら尊攘志士と結託して反幕府運動を展開していた。

彼らは久光が上洛を機に、京都所司代酒井忠義や佐幕派公家の九条尚久を襲撃する計画を立て伏見の寺田屋に集結した。

これに対し久光は奈良原喜八郎などを派遣して鎮圧しようとしたが有間らが従おうとしなかったので、薩摩藩士同士の斬り合いとなった。

この寺田屋事件で過激派8人が死亡、多くの藩士が捕らえられた。

以後、薩摩藩は久光の進める公武合体で統一されることになった。

これが1862年(文久2)4月の寺田屋事件である。

以後、薩英戦争前までは尊王撞夷派の全盛期で、彼らは朝廷をまったく手中におさめ、攘夷実行の勅命を出させ、幕府に対抗する態勢をとった。

この時まで列国外交団、とくにその中心をなしていたイギリスは、幕府を助けて攘夷派をおさえる方針をとっていた。

1862年(文久2)5月島津久光の行列にゆきあったイギリス人を薩摩藩士が無礼打にした生麦事件がおこり、それに報復するため、翌63年(文久3)イギリス艦隊が鹿児鳥を砲撃した薩英戦争が起こった。

1863年(文久3)5月、攘夷の勅命にしたがって長州藩が下関絢峡を通遇する外国船を砲撃し、これにたいし1864年(元治1)イギリス、フランス、アメリカ、オランダの連合艦隊が長州藩を攻撃した。

これは攘夷派の中心勢力に膺懲(ようちょう)を加え、全封建支配者に攘夷の実行を不可能とさとらせることが狙いとされている。

ところがこの時期以後、逆にイギリスは、薩長に接近するにいたった。

この時期の攘夷派には、相変わらず鎖国制度への復帰を考える保守派もいたが、実際に力をもっていたのは、薩摩・長州・土佐など雄藩の改革派であった。

彼らは幕府に対抗するために自藩の富国強兵策をはかり、そのためには、積極的に外国へ接近することを考えていた。

攘夷のスローガンは、彼らにとって、嘉府の力を弱め、封建権力の統一をはかるための戦術的目標になりつつあった。そのうえ彼ら改革派がかたくむすんでいた地主や商人層は、しだいに貿易の利益に目をつけ、幕府および特権的江戸問屋が貿易統制の権をにぎろうとする動きに反対した。

そうした動向をつかんだイギリスは、攘夷派諸藩の真意が単純な攘夷にあるのでなく、幕府の貿易の利益独占に反対するにあるのだという見解をもつようになった。

そして日本の封建制度の撤廃は下からの命令でなく、封建支配者内部の開明派を育成し上からの漸進的改革をもっておこなわれるべきだとの方針をたてた。

すでにこの時期には、幕府・諸藩いずれも外国から武器を輸入し、洋式兵制をとりいれ、それによって、きたるべき新しい政局の指導権をにぎろうと争っていた。

開国か攘夷か、

強硬に攘夷を貫く水戸藩と孝明天皇

外圧がもたらした開国をめぐる対立は、国論は真っ二つにし、幕末動乱の引き金となった。ペリーの開国要求に際して阿部正弘が広く意見を求めたことにより、さまざまな意見書が集まった。

阿部正弘(1818~57)

小学館『日本の歴史 22 天保の改革』1975年11月

1845年(弘化2)、阿部正弘は水野忠邦の矢脚のあとをうけて老中首座となり、没するまで老中を勤めた。1853年(嘉永6)アメリカ使節ペリー、ロシア使節プーチャチンが来航して開国を迫ると、

アメリカ国書を受けるかどうかについてはじめて諸侯、有司に諮問し、ここに衆議制の端緒を開き、また前水戸藩主徳川斉昭を幕政に参与させ、

あるいは薩州藩主島津斉彬とも協力し、国論の統一をはかった。1854年(安政1)ペリーが再来すると、ついに日米和親条約(神奈川条約)を結び、ついでイギリス、ロシア、オランダ3国との間にも和親条約を結んだ。

諸侯と協謝を保とうとする正弘の政策は、斉昭の勢力を利用する反面、ときにはその意見に抑制されることもあり、そのうえ正弘・斉胴の声望をねたむ反対派もあって正弘の政治的地位はかならずしも安定したものではなかった。

そのため、日米和親条約締結後、老中首座の地位を辞そうとしたが許されず、思い直して幕閣の改造に着手し、1855年斉昭とはかって松平忠優(ただやす)松平乗全(のりやす)の2老中を罷免し、

さらに幕政改革を断行したが、その成果があがらないうちに、井伊直弼ら諸侯の反対にあい、同詰の佐倉藩主堀田正睦を老中に推し、これに老中首座の地位を譲った。

正弘は、朝旨遵奉の態度をとったので朝幕関係も切迫するに至らなかった。

1853年(嘉永6)頃は、擦夷論を支持する大名が過半数を占めていた。ただし、これらのなかには「黒船との開戦もやむなし」といった強硬論もあったが、あくまで話し合いで開国を拒絶するといった意見が大半であった。

逆に開国論のなかにも、しかたなく開国を許容するといった消極的な意見が多く、総じてどっちつかずの意見が大勢を占めていたのである。

積極的な開国・交易論を主張したのは、海外の情報を得ていた幕府では彦根藩主の彦根藩主井伊直弼、幕臣の大久保忠寛それに勝義邦(海舟)、開明派の大名である薩摩藩主・島津斉彬、宇和島藩主伊達宗城、

そして当時先進的な考えの持ち主だった志士のなかにはアヘン戦争での清(中国)の惨敗を知って開国論に転じた者も多く、信濃国(現長野県)松代藩士で思想家であった佐久間象山や肥後藩士横井小楠などはその代表的な人物だった。

対して、「開戦やむなし」といった強硬な攘夷論を代表する意見を出したのが尊王攘夷の水戸藩であった。

のちに将軍継嗣問題などで対立し、桜田門外の変にまで至る因縁の間柄となった井伊直弼と水戸藩は、開国をめぐる意見からすでに水と油の関係だった。

水戸藩は、第2代藩主徳川光圏が1657年(明暦3)史局を開いて《大日本史》の編纂に着手したが、この史局に集まった学者の間に、過去の日本歴史につき朱子学的名分を明らかにしようとする学風が起った。

水戸藩の尊王攘夷思想は、《大日本史》編纂事業を中心に成立したものである。

彼らは歴史論において、名分を正す論評をおこない、それによって尊王抑覇(そんのうよくは-王は朝廷、覇は幕府)の思想をのべた。けれどもその正名論は、過去の鎌倉・室町幕府に向けられ、かえって徳川家康については、徳をもって乱をおさめ、王事につとめたとし、尊王敬幕の思想を表明した。

その後、第8代藩主徳川治紀、第9代藩主斉昭の時期、寛政から安政(1789~1860)にかけて、藤田幽谷(一正)、藤田東湖(彪)、会沢正志斎(安)が史局である彰考館によって、現実の政治、経済の問題をとりあげて、尊王攘夷思想を主張した。

徳川家斉(1773~1841)

小学館『日本の歴史 22 天保の改革』1975年11月

彼らは、士風の退廃・藩財政の窮乏・農村の荒廃・百姓一撲の続発等、封建支配の危機を敏感に感じとり、その対策として、ゆるんだ忠道徳の振起を強調して皇室の尊厳を説き、鎖国制度を守るために夷狄(いてき)に対する神州の名分論的優越を論じて、攘夷を主張した。

もうひとりの強硬な擦夷論者が孝明天皇であった。

江戸幕府は1858年(安政5)条約の調印、将軍継嗣の決定など朝廷の意向に反して独断専行し、

尊王攘夷派がこれを非難すると、安政の大獄を起して弾圧した。

しかし桜田門外の変が起って失敗すると、幕府は公武合体政策をとり、1862年(文久2)皇妹和宮を将軍徳川家茂の夫人としたので、かえって尊王攘夷派を刺激し、翌年天皇の賀茂神社、右清水八幡宮の行幸となり、攘夷祈願がおこなわれた。

天皇は来航したペリーの様子を「日本語は話せず、百舌のさえずりのようにわけのわからぬことを話している」などと伝えられたことにより、外国人というのは本当に獣と同じだと信じたためだといわれている。

天皇は終始一貫して攘夷を熱望したが尊攘派の主張する倒幕運動には反対で、どこまでも幕府を督促して攘夷を実行させる公武合体の立場にあった。

この年起ったいわゆる8月18日の政変で、天皇の意向は達成されて尊攘派の追放となり、公武合休派の大諸侯会議が主導権を握ったが、やがて解体し、諸藩士会議がこれにかわった。

また天皇は前記のとおり外国勢力の圧力に屈し1865年(慶応1)条約を勅許した。

こうして対外問題は政争の具にならなくなったが、尊擦派は武力倒幕を画策中、1867年1月30日(慶応2年12月25日)天皇は痘瘡(とうそう)にかかって没した。一説に他殺説もあるが真偽は不明である。

幕府・諸藩と外国とのむすびつきが密接になると、イギリスは薩長を支援し、フランスは幕府を応援して、対日指導権を相争う形態が幕府の倒壊期には顕著になった。

しかし幕府も諸藩も、すでに開国の方向に積極的に動き出していたし、民衆の反封建闘争の成長を前に封建支配者間に統一国家建設の必要が自覚されていたから、イギリス、フランスの内政干渉も結局大事にいたらず、幕府の倒壊・新政権の樹立の実現をみたのであった。

【関連記事】

幕末・維新期における水戸藩の脱落と水戸天狗党挫折の背景