[註記追加 12月4日 2.07]

法隆寺の上代の建物には、先端が方形の「鎌継ぎ」が多いことを紹介しました。その形から、「角鎌」と呼ばれますが、古い時代によく使われている、ということから「古代鎌」とも言われています。

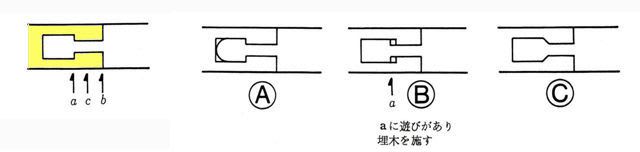

「文化財建造物伝統技法集成」に、「角鎌」についての解説が載っていますので、紹介したいと思います。上掲の図は、同書所載の図を転載・編集したものです。

「(角)鎌継ぎ」の基本的な原理は、左端の図のとおりで、黄色く色をかけた材に右側の材を落し込むことで2材が継がれます。

この工作の要点は、図に記載の a、b、c の箇所が密着することです。

しかし、a、b、c の箇所を密着させるように加工する:刻む:ことは、手加工では、実際には容易ではありません。

図Aでは、鎌の先端が円く加工されていますから、先端には「遊び」:隙がありますが、用は足りています。

おそらく、a、b、c の箇所の精度を上げるために、先端の部分に「逃げ」をつくったのではないかと思います。先端までぴたっと合うようにすると、余計な手間がかかる、という判断なのでしょう。

図Bでは、a の箇所に隙間があり、後から埋木をしています。こうすれば、加工:刻みは、「鎌」と「首」の幅にだけ注意を払えばよいことになります。そして「埋木」を打ち込めば、軸方向が密着することになります。

こうすると、おそらく、全体を精度よくつくって落し込むよりも、密着:接着の度合いは強くなるものと思われます。

このような「結果」は、工人たちの予想外のことだったかもしれません。

そして、この「埋木」によって2材が密着するという「経験」が、後の「布継ぎ」や「金輪継ぎ」「シャチ継ぎ」など、「栓」を打って密着させる技法のヒントになったのではないでしょうか。

「大仏様」の柱内での「貫」の継手で採られた方法も、原理は同じと考えてよいでしょう(下註参照)。[註記追加 12月4日 2.07]

註 「日本の建物づくり・・・技術-14・・東大寺・鎌倉再建:新たな展開-2」

何度も書きますが、こういった「技法」は「現場」で生まれたもので、机上では絶対に発案されません。

こういう加工:刻みは、手加工の場合、材に加工する形の「墨」を打ち、それに従って仕事をします(「墨出し」)。

ところが、「墨」は「線」です。「線」にはいくら細い線でも幅があります。

そのため、たとえば「線」をガイドに鋸で切る場合、「線」のどこに鋸をあてるか(線の右外か、左外か、はたまた真上か・・・)は人によって異なります。言ってみれば、仕事をする人の「癖」です。その結果、仕上りの寸法にも微妙な差がでてきます。それゆえ、ある箇所の仕事を、2人以上ですると、狂いが生じる場合があるといいます。

なお、現在では、NC制御による加工機械があり、「鎌継ぎ」も簡単に加工できるようになっています。ところが、精度はきわめてよく、あまりに精度がよいため、寸法どおりに加工すると、下の材に上の材を落し込めない、と言います。そのため、たとえば、上になる材を、設定寸法よりも0.1mmの単位でひとまわり小さく加工するのだそうです。

そういう気配りをせずに寸法どおりに機械加工し、現場で強引に打ち込んだ結果、割れてしまっている現場を見たことがあります。

図Cは、a の箇所、「鎌」の引っ掛かり部分に傾斜をつけたやりかたで、鎌倉時代になると盛んに使われるそうです。

「鎌継ぎ」の箇所に、軸方向で強く引張る力がかかったとき、「鎌」の「引っ掛かり部分」が欠け飛ぶ可能性があります。しかし、このような傾斜を付けると、その危険性は減ります。力が木目(木理)の方向ではなく、それに対して斜めにかかるようになるからです(簡単に言えば、引張る力が継手部にかかったとき、傾斜面に直交する力に変換されるからです)。これは、中学・高校の理科で習う「力の分解・合成の原理」にほかなりませんが、もちろん、工人たちは、現場でこの原理を修得したのです。

ただし、このような「鎌」の「引っ掛かり部分」が欠け飛ぶような事態は、普通の場合、つまり、この「継手」の特性に見合った場所に使う限り、起きることはないはずです。

次回へ